急性腦梗死患者頸動脈粥樣硬化斑塊穩定性與血清胰島素樣生長因子—1的相關性分析

陶楓 何松彬

[摘要] 目的 分析急性腦梗死患者頸動脈粥樣硬化斑塊穩定性與血清胰島素樣生長因子-1(IGF-1)的相關性。方法 選取2012年1月~2014年1月期間我院接受治療的100例急性腦梗死患者為觀察組,并選取同期到我院來進行健康檢查的50例健康志愿者作為對照組。采用ELISA法對研究對象的IGF-1的水平進行測定,并采用頸動脈彩超對研究對象進行檢查,根據檢查結果分為斑塊穩定組、斑塊不穩定組和無斑塊組。 結果 觀察組患者的斑塊不穩定、斑塊穩定、無斑塊和總斑塊檢出率分別為42.0%、25.0%、33.0%和67.0%,對照組分別為8.0%、18.0%、74.0%和26.0%,差異具有統計學意義(P<0.05)。無斑塊組血清IGF-1水平顯著高于斑塊穩定組,無斑塊組和斑塊穩定組的血清IGF-1顯著高于斑塊不穩定組,差異具有統計學意義(P<0.05)。多組間的比較為單因素方差分析,F=4.158,P=0.006。斑塊穩定組和斑塊不穩定組兩組患者治療前的神經功能和精神狀態差異無統計學意義(P>0.05),治療后斑塊穩定組患者的神經功能和精神狀態顯著優于斑塊不穩定組,差異具有統計學意義(P<0.05)。 結論 腦梗死患者具有較高的頸動脈粥樣硬化斑塊發生率,穩定性頸動脈粥樣硬化斑塊患者的血清IGF-1水平較高,血清IGF-1水平的減少與不穩定性頸動脈粥樣硬化斑塊形成有密切聯系。

[關鍵詞] 急性腦梗死;頸動脈粥樣硬化斑塊;穩定性;血清胰島素樣生長因子-1

[中圖分類號] R743.33 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673-9701(2015)19-0039-03

腦血管疾病是常見的神經系統疾病,死亡率較高,是繼癌癥和心血管疾病之后的世界上第三大高死亡率的疾病[1]。若發生急性腦梗死,且得不到及時的治療,致殘率和致死率較高。近幾年隨著人口老齡化的不斷加劇,我國腦梗死的患病率不斷增加,因而腦梗死越來越受到人們的關注[2]。腦梗死的重要病因和危險因素之一為頸動脈粥樣硬化(carptid atherosclerpsis,CAS),血清胰島素樣生長因子-1與平滑肌細胞的增殖遷移、炎癥反應、脂質沉積、細胞外基質重組和血管再生等過程密切相關[3]。有研究指出血清胰島素樣生長因子-1可能具有抗動脈粥樣硬化的作用,因此本文對急性腦梗死患者頸動脈粥樣硬化斑塊穩定性與血清胰島素樣生長因子-1的相關性進行探究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2012年1月~2014年1月期間我院接受治療的100例急性腦梗死患者為觀察組,并選取同期到我院來進行健康檢查的50例健康志愿者作為對照組。觀察組中男65例,女35例。年齡45~75歲,平均(65.2±7.9)歲。平均BMI為(23.2±1.6)kg/m2。有30例患者有飲酒史,38例患者有吸煙史,70例患者有高血壓史,27例患者血脂異常。對照組中男30例,女20例。年齡46~74歲,平均(66.7±9.3)歲。平均BMI為(22.8±1.5)kg/m2。其中包括8例飲酒史志愿者,12例吸煙史志愿者,33例高血壓史志愿者,18例志愿者血脂異常。兩組研究對象的年齡、性別等一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 血清胰島素樣生長因子-1的檢測 采取研究對象的清晨空腹肘靜脈血2 mL,并分離血清,將血清存放在-20℃的低溫冰箱中保存備測。然后使用ELISA法對血清進行測定,所用試劑盒為美國DSL公司生產。

1.2.2 頸動脈超聲的檢測 采用HDI-3000型彩色多普勒超聲診斷儀(惠普公司生產)對頸動脈分叉、頸總動脈、頸外動脈內膜中層厚度和頸內動脈中層厚度進行檢測,該儀器的周圍血管探頭頻率為10 MHz的寬頻探頭,觀察是否有斑塊存在。將患者的頸動脈內膜中層厚度局限性增厚超過1.3 mm定義為頸動脈粥樣硬化斑塊形成。斑塊穩定表現為硬斑和扁平斑,斑塊不穩定表現為潰瘍斑和軟斑。扁平斑塊超聲顯示動脈管壁出現偏心性增厚,有較均勻的低回聲且內膜不光滑。軟斑超聲顯示局部有不同程度的均勻弱回聲或混合性回聲,表面有光滑的纖維帽和連續的回聲輪廓。硬斑的超聲表現為局部回聲增強,斑塊纖維化或內鈣化,后方伴有較明顯的聲衰減或聲影。潰瘍斑的超聲表現為表面不平,斑塊不規則,且潰瘍邊緣回聲較低。對斑塊穩定組和斑塊不穩定組患者治療前及經治療1周后的神經功能及精神狀態進行評價。神經功能使用CSS量表及NIHSS量表進行評價,精神狀態使用MMSE量表進行評價。

1.3 統計學方法

應用SPSS19.0軟件對數據結果進行統計學分析,計數資料以頻數表示,比較采用χ2檢驗。計量資料比較采用t檢驗,多組間計量資料比較采用單因素方差分析,P<0.05為差異有統計學意義,

2 結果

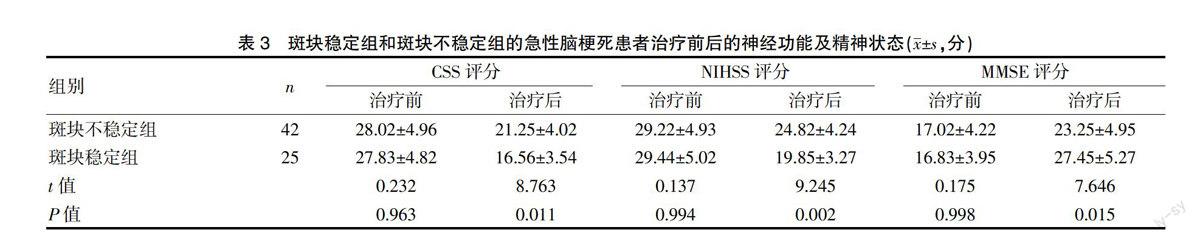

2.1 兩組斑塊檢出水平比較

研究結果顯示,觀察組患者的斑塊不穩定、斑塊穩定、無斑塊和總斑塊檢出率分別為42.0%、25.0%、33.0%和67.0%,對照組斑塊不穩定、斑塊穩定、無斑塊和總斑塊檢出率分別為8.0%、18.0%、74.0%和26.0%。兩組比較差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組斑塊檢出水平比較[n(%)]

2.2 斑塊穩定組、斑塊不穩定組和無斑塊組的血清IGF-1比較

研究結果顯示,無斑塊組血清IGF-1水平顯著高于斑塊穩定組,無斑塊組和斑塊穩定組的血清IGF-1顯著高于斑塊不穩定組,比較兩組間差異具有統計學意義(P<0.05)。多組間比較為單因素方差分析,F=4.158,P=0.006。見表2。

表2 斑塊穩定組、斑塊不穩定組和無斑塊組的血清IGF-1比較(x±s)

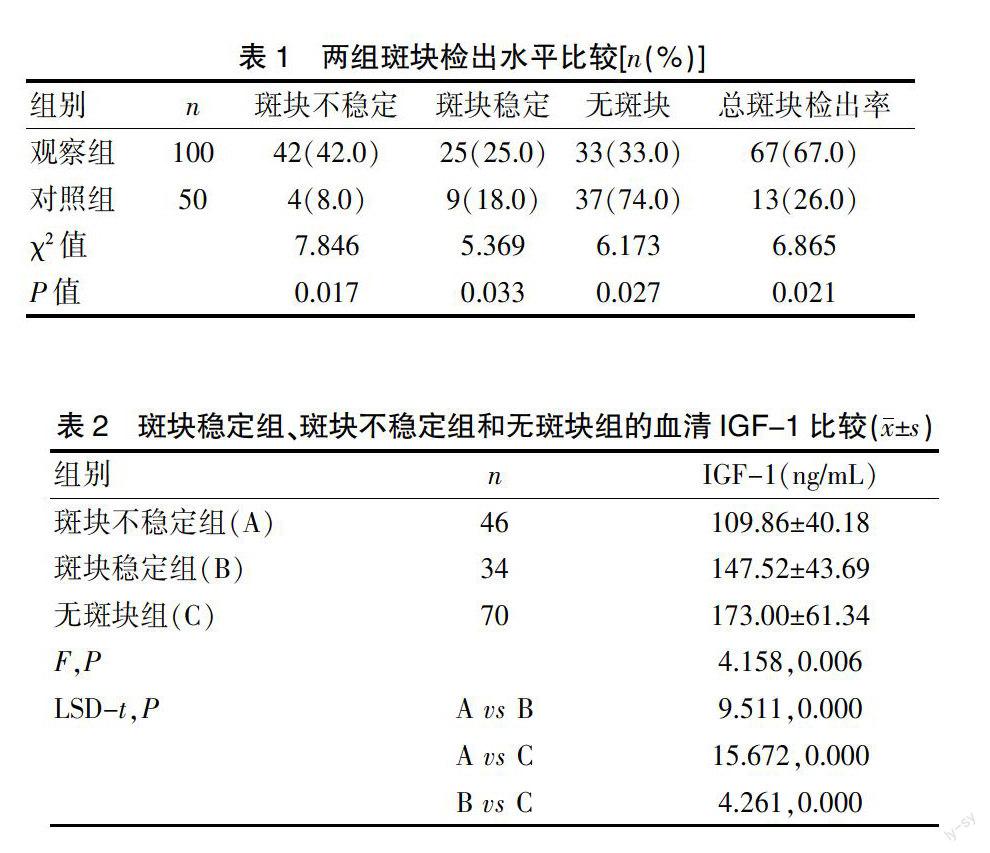

2.3斑塊穩定組和斑塊不穩定組的急性腦梗死患者治療前后的神經功能和精神狀態

研究結果顯示,斑塊穩定組和斑塊不穩定組兩組患者治療前的神經功能和精神狀態差異無統計學意義(P>0.05),治療后斑塊穩定組患者的神經功能和精神狀態顯著優于斑塊不穩定組患者,兩組比較差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

近年來隨著人們生活水平的不斷提高、人口老齡化的不斷加重,腦梗死的發病率不斷升高[4]。造成腦梗死發病的主要原因為動脈粥樣硬化,腦梗死的發生與斑塊的性質有密切的聯系。斑塊不穩定纖維帽較薄、大脂核、較少的細胞外基質、斑塊內出現、炎性細胞浸潤和便秘潰瘍[5]。斑塊穩定纖維帽較厚、炎癥較輕、小脂核、已鈣化較少破裂[6]。動脈粥樣硬化的多因素參與的復雜動態過程,有研究指出動脈粥樣硬化斑塊的發展和發生受到多種生長因子的影響,其中包括血清IGF-1水平[7]。本文選取2012年1月~2014年1月期間我院接受治療的100例急性腦梗死患者和同期到我院來進行健康檢查的50例健康志愿者為研究對象,對急性腦梗死患者頸動脈粥樣硬化斑塊穩定性與血清胰島素樣生長因子-1的相關性進行了探究。

血清IGF-1是一種受到生長激素調節的單鏈多肽,是一種神經營養因子,其主要成分為70個氨基酸[8]。血清IGF-1 45%的結構與胰島素相似,因而當特異性受體和血清胰島素樣生長因子-1相結合時能夠對近期類胰島素樣的代謝作用進行調節,對遠期的有絲分裂進行促進,并對組織的生長分化產生促進作用[9]。血清胰島素樣生長因子-1能夠在動脈硬化初期對血管平滑肌細胞的遷移和增殖產生刺激,促進動脈粥樣硬化的形成[10]。同時平滑肌細胞的遷移和增殖能夠增加纖維帽的厚度和斑塊的硬度,增加斑塊的穩定性。血清IGF-1對平滑肌細胞表型有一定的影響,因而能夠促進動脈粥樣硬化斑塊的穩定性[11]。本文研究結果顯示,觀察組患者的斑塊不穩定、斑塊穩定、無斑塊和總斑塊檢出率分別為42.0%、25.0%、33.0%和67.0%,對照組志愿者的斑塊不穩定、斑塊穩定、無斑塊和總斑塊檢出率分別為8.0%、18.0%、74.0%和26.0%。比較兩組間差異具有統計學意義(P<0.05)。無斑塊組血清IGF-1水平顯著高于斑塊穩定組,無斑塊組和斑塊穩定組的血清IGF-1顯著高于斑塊不穩定組,且治療后斑塊穩定組患者的神經功能和精神狀態顯著優于斑塊不穩定組患者,兩組比較差異具有統計學意義(P<0.05)。這是由于平滑肌細胞的凋亡能夠對細胞外基質的正常結構發揮修復和維持作用,進而使平滑肌細胞的密度降低,能夠改變斑塊的病理特征,增大斑塊的易損性[12]。但是血清IGF-1能夠對平滑肌細胞的凋亡產生抑制作用,增強粥樣斑塊的穩定性,減少動脈粥樣硬化晚期鈣化、炎癥和血栓的形成[13]。

綜上所述,腦梗死患者具有較高的頸動脈粥樣硬化斑塊發生率,穩定性頸動脈粥樣硬化斑塊患者的血清IGF-1水平較高,血清IGF-1水平的減少與不穩定性頸動脈粥樣硬化斑塊形成有密切聯系。

[參考文獻]

[1] Shen L,Shah BR,Nam A,et al. Implications of prior myocardial infarction for patients presenting with an acute myocardial infarction[J]. The American Heart Journal,2014,167(6):840-845.

[2] 劉婷婷. 腦心通膠囊聯合阿托伐他汀治療腦梗死頸動脈粥樣硬化患者的療效[J]. 中國老年學雜志,2012,32(3):494-495.

[3] 王姝. 血尿酸、超敏C反應蛋白、纖維蛋白原與中青年腔隙性腦梗死患者頸動脈粥樣硬化程度的相關性分析[J].廣西醫科大學學報,2013,30(1):82-84.

[4] López-Ola?觡eta MM,Villalba M,Gómez-Salinero JM,et al.Induction of the calcineurin variant CnAβ1 after myocardial infarction reduces post-infarction ventricular remodelling by promoting infarct vascularization[J]. Cardiovascular Research,2014,102(3):396-406.

[5] 彭買平,朱華江. 老年高血壓患者頸動脈粥樣硬化與血尿酸及超敏C反應蛋白水平的相關性研究[J]. 中國醫師雜志,2012,14(7):979-981.

[6] 闕永康,楊大金. 中青年急性腦梗死患者血尿酸與頸動脈斑塊及其穩定性的關系[J]. 臨床和實驗醫學雜志,2012, 11(12):912-913.

[7] 李青. 康復治療對腦梗死患者血清中胰島素樣生長因子-1的影響[J]. 按摩與康復醫學(中旬刊),2012,3(8):55-56.

[8] 任海穎,翟建軍,高宏,等. 血清胰島素樣生長因子-1濃度對絕經后乳腺癌他莫西芬治療患者子宮內膜改變的相關性研究[J]. 首都醫科大學學報,2012,33(5):594-596.

[9] 顧家鵬,王冀康,張萍,等. 急性一氧化碳中毒后遲發性腦病患者血清胰島素樣生長因子-1水平及其臨床意義研究[J]. 中國全科醫學,2013,16(17):1952-1955.

[10] 吳昌安,費豐敏. 丹紅注射液對急性腦梗死患者血液流變學及血清MMP-9、IGF-1含量的影響[J]. 中國中醫藥科技,2014,21(6):610-611.

[11] 張偉萍,張寶榮. 腦梗死患者血清胰島素樣生長因子-1與頸動脈粥樣硬化斑塊的關系[J]. 浙江醫學,2014,36(1):23-25.

[12] 陳新軍. ACI患者血清Hcy、P選擇素和IGF-Ⅰ檢測的臨床意義[J]. 放射免疫學雜志,2012,25(6):618-619.

[13] 王濤,李斌,安中平,等. 腦梗死患者血清VILIP-1、IGF-1水平與卒中后認知障礙的關系[J]. 中風與神經疾病雜志,2014,31(2):121-124.

(收稿日期:2015-02-13)