引領孩子從“心知肚明”走向“身體力行”

郭美珍

在一個周一的政治學習會議上,校長給我們播放了一段監控錄像上截取的視頻。一天早晨,校園門口不知誰丟了一團紙在地上。一雙腳從紙團旁邊走過,倒垃圾的男孩視而不見跑過去了,小女孩從紙團邊踩過……很多人走過,竟沒有一個人彎腰撿起;孩子們在花壇里追跑,捉迷藏,腳底下踩得是那樣的毫無顧忌;在樓梯上打鬧的孩子們絲毫不擔心危險的發生……默默地看著鏡頭,品德教材里的課文《讓校園更美好》《不把花草弄疼了》《讓危險從我們身邊走開》……在我腦中一一閃過。

帶著對品德課程教學的一份責任,帶著對品德課堂教學的完美追求,我開始了行為習慣養成課型的研究。

回到課堂上,我組織學生對視頻上的內容進行討論。孩子們發言踴躍,有的說,看到地上的紙要主動撿起扔到垃圾桶里;有的說,我們要保護環境,不能隨便扔垃圾;還有的說,不能那樣踩花草,會把花草弄疼的,在樓梯上打鬧是很危險的……

孩子們個個“心知肚明”卻不能“身體力行”。怎樣為孩子架起一條從“心知肚明”通往“身體力行”的橋梁?筆者結合《我不耍賴皮》一課教學,談幾點有效的做法。

一、體驗活動:觸動心靈,喚醒身體力行

蘇霍姆林斯基曾說:“沒有情感,道德就會變成枯燥無味的空話,只能培養出偽君子。”情不動,則理不明,品德課教學貴在情深。體驗活動則是激發學生情感的最佳教學手段。課的一開始,我設計這樣一個體驗活動。

師:同學們,老師這盒子里有一件寶,你們想看嗎?想看的同學來看吧。

話音剛落,孩子們一擁而上,擠成一團。

師:剛才在看的時候,你和身邊的同學都發生了什么事?有怎樣的感受?

生:有的人搭在我的肩上往上爬。

生:大家擠來擠去的,還不知道誰踩了我的腳。

生:大家圍在一起,我在后面都沒看到。

……

師:看來你們剛才急著擠著想快點看到老師的寶,結果是看沒看到,反倒受了一大堆委屈,是吧?

生:(異口同聲)嗯。

師:那請同學們來想一想,我們有沒有好的觀看辦法?

生:我們可以一組一組地去看。

生:我們可以排著隊,依次地看過去。

師:你們的辦法真好!這樣排著隊或是一組一組輪流看,就是一種規則。那遵守規則有什么好處呢?讓我們再來看一次。

學生排隊觀看。

師:遵守規則有什么好處呀?

生:遵守規則能讓我們把一件事做得更好、更快。

生:有了規則我們就少了剛才那樣被踩腳、你推我攘的不愉快的事兒了。

生:遵守規則對自己,對別人都有好處。

學生置身在一個真實的情境中,產生的感受是真切的、深刻的,是觸動心靈深處的。學生在體驗活動中構建著對規則的理解與認同。同時這一體驗活動,也是道德認知與道德行為的契合。學生在活動中接受著行為規范指導,實現了自我超越,體會到遵守規則帶來的秩序井然和愉悅的感受。濃濃的情感體驗為學生的身體力行注入一股強大的促進力量。

二、拍攝照片:直面生活,帶領身體力行

小學品德課程以學生的生活為基礎。我常常用手機捕捉孩子生活中的精彩。擦洗得潔白無瑕的墻壁,專注思考、認真聽講、積極舉手發言的學生,舞臺上精彩的表演……我都會把他們拍下。當我把這些散發出美好、和諧味道,觸動人心的照片傳到電腦上、貼到墻壁上時,孩子們的感覺是那樣的親切。這些照片中的精彩不久就會成為他自己的鏡頭。我也用手機抓取細節問題。課桌擺放不整齊,課間活動紀律較差的,隨手扔垃圾的……教學《我不耍賴皮》“規則在我身邊”這一板塊時,當我把悄悄拍下一組照片播放出來時,孩子們看到自己的形象,雖有俏皮一笑,但他們的小臉紅了。在這里一張小小照片雖無語無聲,但其威懾力遠遠超過過多的言語說教。

有了手機中的照片,對學生的行為指導就不再是紙上談兵,不再是夸夸其談,而能直面學生生活了。品德教學離品德課程“為了生活”這一目標更近了。來自學生自身生活的畫面為學生身體力行指引了更明確的方向。

三、獎卡作業:激發動力,堅持身體力行

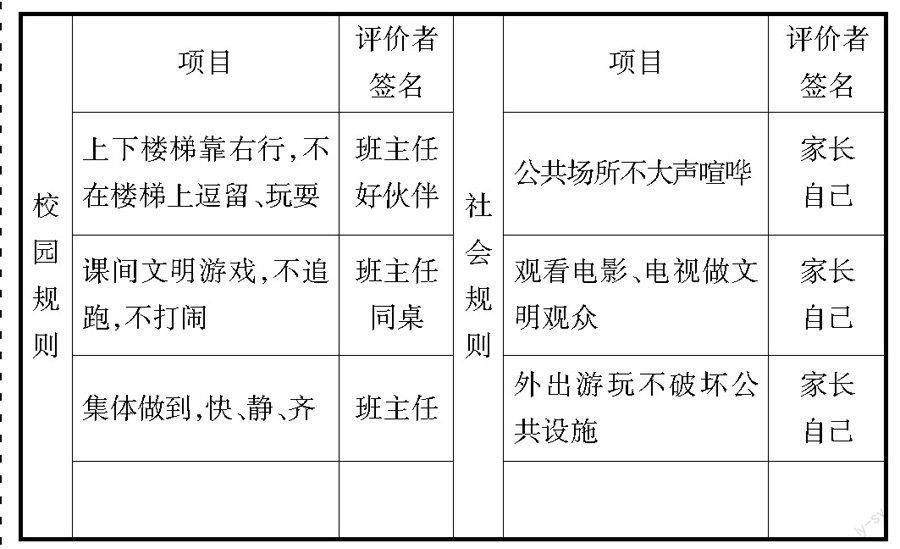

學生的道德行為需要在課后的長期實踐中鍛煉養成。為促進學生踐行,我設計了“獎卡作業”。上完《我不耍賴皮》這一課,我給學生發下了這樣一張獎卡作業。

作業上的項目擇取了學生正在進行著的生活中需要解決的問題。每個項目要求制定得具體細致,這是對行為指導環節的補充。因為學生小,如果行為指導不到位,那他們的行為執行力也就不夠。作業上的評價者從班主任到家長,從同桌同學到生活中的好伙伴,一方面是要凝聚更多的教育力量,齊抓共管,另一方面也是讓學生時時處處接受行為監督。一般像這樣的行為作業我要學生連續做21天,因為當一個行為或動作每天都做,堅持21天,那么它就會變成一個習慣。把它取名“獎卡作業”,是因為學生只要通過努力,較好地完成作業卡上的作業,收集到不同數量的作業卡就會得到我的相應獎勵。“人性中最深刻的稟賦是被賞識的渴望。”所以“獎卡作業”猶如一件神奇的動力激發器,推動學生樂此不疲地身體力行著。

學生的心靈、生活、身邊的教育力量是促進行為習慣養成的有效教學三大入口;活動、手機、獎卡作業則是開啟學生的心靈、生活、教育力量的三把金鑰匙。讓我們在今后的教學中,用心尋覓更多的入口,找到更多的金鑰匙,為孩子道德行為的養成打開更廣闊的天地吧!