城市規劃與產業規劃的互動協同

薛富智 楊榮喜

[摘要] 城市規劃和產業規劃的協同是當前“多規統籌”實踐中的重要內容,對于已經進入空間緊約束階段的城市,城市和產業的協同問題變得更加復雜。應從政策機制到工作方法全面創新,以更加協調、有序、精準的空間和產業協同規劃,實現二者更緊密的融合,推動城市和經濟可持續發展。

[關鍵詞] 空間緊約束 協同規劃

[中圖分類號] F123 [文獻標識碼] A [文章編號] 1004-6623(2015)01-0036-03

[作者簡介] 薛富智(1977 — ),寧夏石嘴山人,深圳市城市規劃設計研究院有限公司城鄉發展規劃研究所副所長,高級規劃師,研究方向:產業空間規劃、城鄉統籌;楊榮喜(1980 — ),浙江臺州人,臺州市住房和城鄉建設規劃局,黃巖規劃管理處副主任。

隨著深圳的城市建設全面進入空間資源剛性約束階段,土地生產要素的瓶頸效應愈發突出,城市規劃和產業規劃應進行更精準的銜接和更緊密的協同,探索二者之間在工作機制、方法和內容上的良性互動,建立空間緊約束條件下可持續的產業發展空間支撐機制。

一、城市規劃和產業規劃互動存在的問題

一是城市規劃缺乏產業規劃的精準引導。在空間緊約束條件下,城市規劃所能釋放出的產業用地空間傾向于小型化和分散化,而產業規劃的空間布局導向通常是宏觀性和集聚化的,較為抽象和概略,這種層次和尺度的矛盾,造成城市規劃難以將產業發展訴求在實際空間上進行具體落實。同時,城市規劃系統以自上而下模式為主,偏重剛性管控;而產業規劃則以自下而上模式為特征,突出策略引導,這種工作方式的差異,也導致最終實現的空間安排對產業導向的契合度不高。

二是產業規劃缺乏空間的可靠支撐。產業規劃的重點是發展目標、產業導向和具體項目,偏重政策、計劃和策略,但其非物質空間的特性導致缺乏具體的實施工具和手段,因而很容易與空間規劃脫節。產業規劃計劃性強,一般都有明確的規劃時限,而城市規劃層次多、類型廣,時限劃定較為靈活,時限上的不同步造成了空間規劃對產業規劃的響應不到位。產業規劃的指標體系以各類經濟數據為主,而空間規劃指標體系是多要素的復雜系統,指標上的不匹配,也導致城市規劃難以向產業發展精準投放空間資源。

三是土地整備缺乏規劃的系統性指引。土地整備是增加產業空間供給最主要的形式,但其和產業規劃之間仍然存在著較難協調的問題:當產業規劃確定的重大項目需要實施時,本應是對土地進行提前清理和準備的土地整備工作往往被后置于項目選址,而應當發揮超前引導的城市規劃(包括更新計劃)又后置于土地整備,土地整備工作因為缺乏整體性的規劃引導而被動、零散地應對個案項目發展需求,在空間上會制造出新的分散化,也不利于產業的集聚。

二、城市規劃和產業規劃的互動關系

(一)產業規劃對城市規劃的引導機制分析

1. 產業創新引導城市規劃思維模式轉變。創新導向和空間緊約束雙重影響下,產業空間拓展、集聚和融合都在發生顯著的變化,由重點產業指引向研發、創業和競爭引導轉變,對城市空間布局、功能組織和服務支撐系統提出了更高的要求,和城市系統的依存關系愈發緊密。由于產業規劃對市場的把握更加敏銳,反映出來的空間需求導向也更趨于合理,有利于引導城市規劃重點從土地供給、要素支撐逐步轉向產城融合、以人為本,從單一的物質空間規劃逐步向產業、空間、服務一體化的新型規劃模式轉變。

2. 產業效能推動空間資源配置模式優化。存量規劃的基礎是如何將現有的資源,轉移給能為城市貢獻最大的使用者,這當中產業規劃的最大意義就在于幫助識別、確定乃至培育那些“貢獻最大者”,即基于空間緊約束的條件,通過對未來產業發展更敏銳地預判,以綜合效能作為評價標準,找到那些更具競爭力和成長力的產業,通過向城市規劃反饋,明確引導資源要素的差異化供給,進而提高城市規劃在空間資源配置上的科學性。

3. 產業項目促進城市規劃實施機制改進。空間規劃如果缺乏產業實體支撐就會出現彈性過大、缺少實效性等問題,而結合產業項目實施計劃做出的空間安排,可大大減少規劃的盲目性或隨意性,在整體上約束了空間布局與產業導向的偏離,保障了空間供給與實際項目更緊密的銜接,提高了政府規劃管理工作的效能,對規劃實施機制進行了有效的改進完善。

(二)城市規劃對產業規劃的反饋機制分析

1. 空間本底約束產業規劃導向。產業規劃的非物質空間特性往往導致其對城市空間資源等基礎情況掌握不足,給分析判斷帶來偏差,進而造成發展規劃脫離實際;而城市規劃能夠對空間資源本底做出系統性的分析評估,明確產業發展的空間基礎和約束條件,保證產業導向切合實際,符合自身所依托的城市系統的特征。

2. 空間策略引導產業規劃布局。產業規劃通常也會對產業功能或項目進行一定的空間安排,但更多是基于產業系統自身特征(如產業鏈培育、生產組織關系等)對城市規劃進行主動引導,對于產業之外的因素則考慮不足,有理想化的傾向。而城市規劃基于自身系統性的工作模式,能夠通過綜合認知而提出的更具有合理性和可行性的空間框架,因此產業規劃應主動契合城市空間策略來進行布局組織,提高可操作性。

3. 土地整備保障產業規劃實施。土地整備是釋放產業發展空間的最重要方式。基于自身特點,土地利用規劃重點并不在于土地指標調劑,而在于土地管控分區,應充分發揮規土合一的機制優勢,協調土地整備與城市規劃編制管理的關系,緊密結合產業發展導向,開展系統性、策略性和前置性的整備工作,使土地整備成為產業發展空間支撐的重要政策工具,促進產業規劃的實施,確保緊約束條件下產業經濟的可持續發展。

三、空間規劃和產業協同互動機制探索

——以深圳鹽田為例

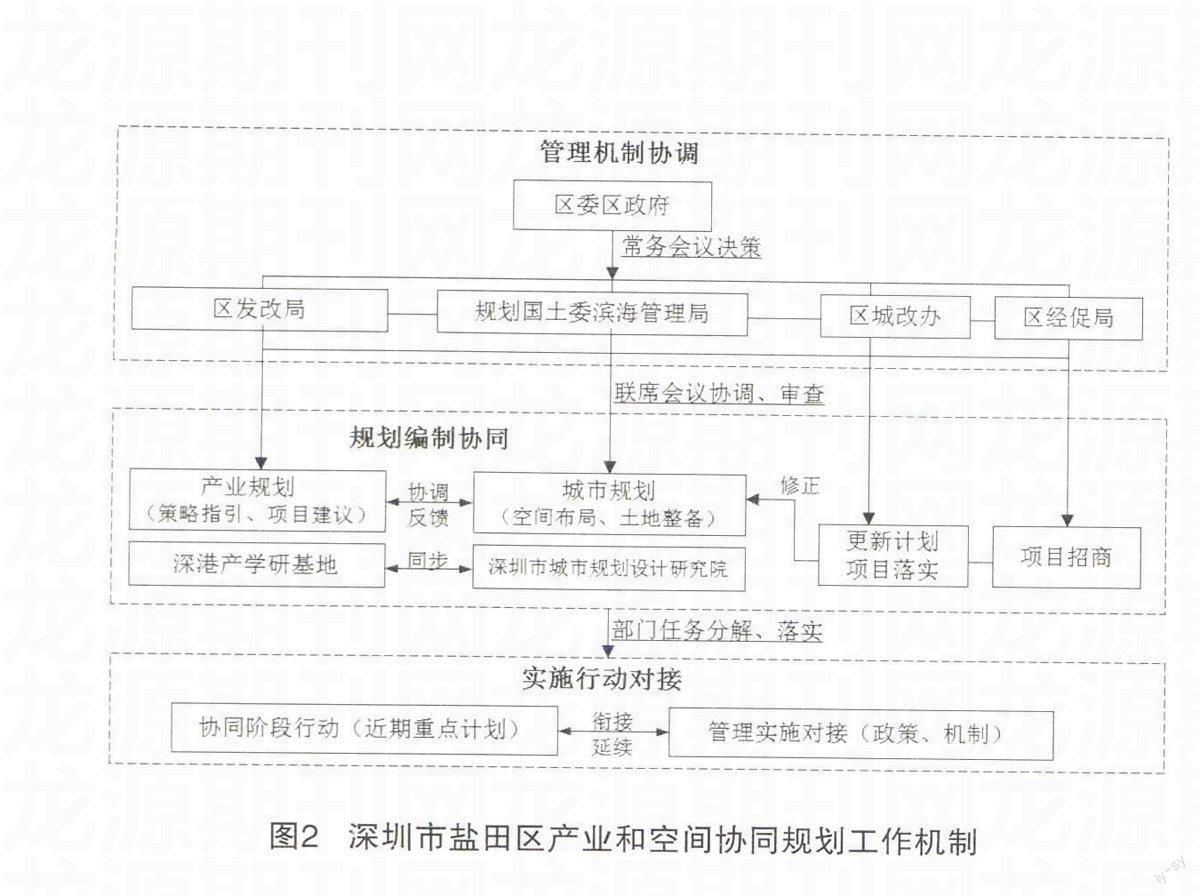

2013年初鹽田區率先開展了一系列關于產業發展空間支撐的協同規劃實踐,積極探索建立一個符合鹽田實際的城市規劃和產業規劃一體化互動工作框架機制。

1. 管理機制協調。建立管理協調體制、提供清晰的政策支持是實現空間和產業協同的前提,即通過“高層級政府牽頭—→多部門聯席會議—→常務會議決策—→部門分解實施任務”的工作機制,針對城市規劃和產業規劃在目標、導向、布局、發展時序等重要內容上進行充分協調,并達成最大程度的共識。

2. 規劃編制銜接。搭建統一的技術平臺是空間和產業規劃實現溝通、協調的重要保障,即不同專業背景的技術團隊在統一的工作框架內按照一致的方向開展工作。將產業規劃同步編制,相關編制單位基于統一的工作基礎(資料、數據信息、政策等),通過技術過程的充分銜接和協同,重點就規劃期限、發展目標、產業導向、指標體系和空間布局等重要內容進行多次反饋和相互修正并取得共識。多部門參與和審查,協調規劃編制的時間節點和階段任務,對主要矛盾協調解決,落實各職能部門對資源要素的管控,提高規劃協同工作的實效性。

3. 空間一致,時序同步。城市規劃的空間支撐時序與產業發展計劃同步(劃分近中遠期),通過編制子專題,重點就“近期”(3-5年)計劃與“十三五”及產業規劃進行協調。通過“找”、“改”、“提”、“調”等多途徑的空間支撐策略,保障在各階段內產業發展有地可用、空間支撐有的放矢、土地整備有條不紊。并且基于精準的土地整備工作,保證在各期限內城市規劃提供的產業用地和產業規劃所擬定的項目需求在空間指向上基本一致或盡量匹配。

4. 管理接口延續。針對部門職責將規劃策略拆解為具體的、可操作的、能考核的部門管理工作計劃,指導后續形成一系列政策、文件、辦法及實施細則等,確保共同合力,豐富工作內涵,最大程度地提高規劃的可操作性。

[參考文獻]

[1] 趙燕菁.存量規劃 理論與實踐[EB]. 中國宏觀經濟信息網,2014.10.13.

[2] 范宇,王成新,姚士謀,于春.土地儲備與城市規劃良性互動的機制研究.經濟地理 [J].2009.12.

[3] 施源,徐亞萍,李怡婉.面向規劃實施的土地整備機制探討.生態文明視角下的城鄉規劃——2008年中國城市規劃年會論文集[C].2008.9.

[4] 深港產學研基地.鹽田區產業升級版策略研究(2013-2020),2014.

[5] 深圳市城市規劃設計研究院.深圳市鹽田區產業發展空間支撐專題研究,2014.