以對比為鑰 開情感之門

李歌

摘 要:對比是記敘文常用的表現手法,它是把具有明顯差異、矛盾和對立的雙方安排在一起,進行對照比較,讓讀者在比較中分清好壞、辨別是非。在語文教學中,也可以采用對比的教學方法,從而透過簡單的文字漸漸深入文本內涵,走進人物內心世界,達到事半功倍的教學效果。

關鍵詞:文字的對比;感情的迭進;文曲交融

《二泉映月》一文的教學重點在于第4、5自然段:阿炳創作樂曲的過程。以前教學時,我總是先讓學生聽聽樂曲初步感受一下,再讀課文體會樂曲的內涵,最后再聽聽樂曲深入感受。學生雖說能從文中讀出一定的內涵,但并不豐富也不深刻,不能把文字的感悟與音樂的情感相結合,真正融入其中。所以教學效果總是停留在膚淺的表面,讓我很頭疼,卻又找不到好的方法。

今年,當我再次拿起這篇課文講述這個教學重點時,突然發現了一種新的教學方法——運用文字的對比,讓學生慢慢走入人物內心,從而在樂曲中尋找文字的痕跡,讓文與曲交相輝映,真正品味樂曲的豐富內涵。

第一次對比:體會阿炳坎坷的人生經歷以及對音樂的熱愛、對光明的向往

案例:

學生自讀第四自然段。

讀后,師問:“又是一個中秋夜”,“又”字說明了什么?

生:“又”說明還有另外一個中秋夜。

師:那一個中秋夜在哪?你能讀一讀嗎?

生:讀第二自然段。

師:請比較一下這兩個中秋夜,有什么不同?

生:前一個中秋夜 后一個中秋夜

師父在 師父去世

眼睛好 雙目失明

聽不到奇妙聲音 聽到奇妙聲音

師:這兩個中秋夜相隔十多年,十多年前阿炳聽不到二泉中奇妙的聲音,十多年后他卻聽到了,難道僅僅因為他長大了嗎?

學生有了前面對比的過程,已經清晰地了解到其中的深刻內涵:豐富坎坷的人生經歷以及對音樂的熱愛、對光明的向往才是阿炳能聽到二泉中奇妙聲音的真正原因。

【通過這一次對比,學生重溫了阿炳這十多年的成長過程,體會出了其中無法言盡的豐富情感,透過簡單的文字漸漸深入文本內涵,走進人物內心世界】

第二次對比:感受琴聲與心聲的交相輝映,更深入地領悟樂曲的內涵

案例:

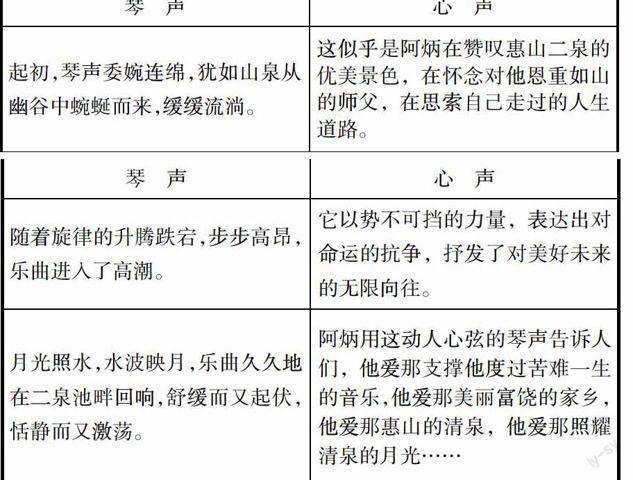

師:自讀第5自然段,用“—”畫出描寫琴聲的語句,用“~~”畫出描寫心聲的語句。

依次將琴聲與心聲一一對應朗讀,并適時播放樂曲,引導配樂朗讀。配樂朗讀時有意識地引導學生把文字中表達的不同情感與樂曲不同的情感相對應,讓學生在這樣的對比朗讀中體會出樂曲每一部分的基調與阿炳內心情感的交融,從而更深層次地品悟樂曲的內涵。

【通過這一次對比,學生把琴聲與心聲相融合,把文本與音樂相融合,而正是這兩方面的融合,讓學生真正理解了文本,也聽懂了音樂。】

對比作為記敘文常用的表現手法,它是把兩種對應的事物對照比較,使形象更鮮明,感受更強烈。在我們的教學中,也可以采用對比的教學方法,運用文本中的文字進行對比,強調出其中的不同,從而漸漸深入文本內涵,走進人物內心世界,達到事半功倍的教學效果。

教后反思

這節課后我的心情非常激動,甚至久久不能平靜,就像是在迷宮中突然找到了出口,那種豁然開朗與欣喜若狂是旁人不能體會的。課堂教學效果出乎我的預料,整節課我只是穿針引線地拋出一個方法就一掃以往教學中不知如何講的尷尬,學生自己在對比中把一切都解決了。

冷靜之后我又想到,這節課之所以成功有很多原因,多年教學積累的經驗是基礎,正是對文本以及學情的了解才促使我去尋找更好的方法。當然,最關鍵的還是找到了適合這篇文章的好方法,如果每一篇課文都是一座寶藏的話,那么合適的教學方法就是打開寶藏的鑰匙,而這把鑰匙需要我們用經驗與智慧不斷打磨,才能在開啟寶藏時達到事半功倍的效果。

參考文獻:

劉乘鷺.普通高校音樂欣賞選修課作品選擇之我見[J]..教育教學研究:下,2007(6).

編輯 馬燕萍