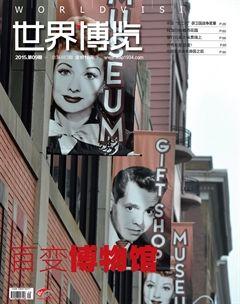

我們還缺怎樣的博物館?

陶短房

許多人還是隱約覺得,和國外相比,中國的博物館似乎還缺少些什么

“活著的軍校博物館”

在美國紐約42街的長途客車站,您可以搭乘長途車,去兩個半小時車程外的西點軍校,去憑吊這座歷史和現實交錯的美國武裝力量之根。這座成立于1802年的軍校培養過南北戰爭時敵對雙方的主將羅伯特.李和格蘭特,9位五星上將中的4位,大名鼎鼎的巴頓、李奇微和斯瓦茨科普夫,并因“責任、榮譽、國家”的校訓,和“西點軍校女學員”之類“內部片”,在中國人心目中具有極高的知名度,更因傳說中的“學雷鋒”和“孫子兵法教程”,引發了中國游客的濃厚興趣。

如今您可以在西點游客接待站搭乘專用游覽車,在退役軍官(有時甚至會是一名參加過多次戰爭的退役將軍)帶領下進行“定點參觀”。您可以看到著名的“美國大兵塑像”和大名鼎鼎的南北戰爭殉難學員紀念塔;可以看到紀念塔旁樹林里,無數門古老的火炮,這些都是自獨立戰爭至美西戰爭,1個多世紀里美軍從外國軍隊手中繳獲的戰利品;可以看到埋葬著諸多畢業自西點、歷代美軍名將的西點公墓,和公墓邊祭奠華盛頓以下、獨立戰爭功臣的西點小教堂。當然,您也能在操場、紀念塔或公墓短暫的停留間,有機會見到活生生的西點軍校在讀學員,甚至有機會和他們合影,這會讓您猛然間從歷史被拉回現實——這是一支至今仍在全球部署、多處開戰的世界最大規模軍隊,這支軍隊中相當一部分軍官,就一代又一代從這里走出,至今這所軍校仍然有著嚴格的“準入標準”,沒有議員或相應級別要人的推薦,一切免談。當然,或許會有人告訴您,“學雷鋒小組”并不存在,軍校里也并沒有孫子兵法的專門教程。

當然,您是無法感受到這些的:“9.11”后,原本半開放的游覽變成了如今的“走車觀花”,1小時或2小時的游程,您只能在幾個指定地點下車,不經允許不得牌照,更無法進入曾經允許進入的,一座座以名將命名的禮堂、教學樓和紀念建筑內部參觀……但您仍能貼近這所軍校,感受到這個美國名將搖籃的歷史與活的生命。

如果覺得只有富國才有這樣“校館一體”的博物館那就大錯特錯了:在非洲腹地的內陸國馬里,古城廷巴克圖有座著名的桑科爾大清真寺,這所集古建、知名清真寺和著名學府于一身的“馬里瑰寶”始建于1325年,至今已有690年歷史,近700年來這里一直保持著“既是清真寺、大學、圖書館,也是博物館”的特色,任何人都可入內參觀(但不許拍照),用黃泥壘成的建筑雖然遇雨即壞,但同樣用黃泥修補后卻總能“整舊如舊”,因此幾百年來一直保持著昔日“撒哈拉以南非洲第一學府”的風韻。

與之相比,中國顯然還缺乏這種“校館一體”的學校博物館,盡管一些名校同樣有悠久的歷史,但或已不復學府身份,而成為單純的博物館、紀念地,或人去樓空挪作他用,得不到應有的保護。近年來一些大學也嘗試開放校園,卻總給人一種“收費公園”的感覺,而缺乏那種“亦學府、亦博物館”的獨特意境。

場景的還原

比利時的滑鐵盧戰爭博物館號稱“世界上保護最好、最完整的古戰場”,自2013年5月9日起,比利時人又斥資4000萬歐元進行戰場還原,準備趕在2016年6月18日、也即滑鐵盧戰役200周年紀念日竣工,屆時這里的古戰場將進一步“修舊如舊”,而博物館將搬到地下,“正日子”當天還會舉行規模盛大的場景還原活動,屆時將特邀意大利導演弗朗哥.德拉格光臨,拍攝一部回憶性的4D影片,屆時人們將看到被戲稱為“龍蝦兵”的英國步兵大戰頭戴熊皮帽的拿破侖御林軍的場景,服裝、軍械、陣勢都將力求“復古”。

這種“場景還原”式的博物館在歐美比比皆是,如美國葛底斯堡(南北戰爭)、加拿大魁北克城(英法魁北克戰爭)和尼亞加拉-昆斯頓(第二次英美戰爭),等等,其共同特點,是平時為博物館、紀念地,力求簡樸、安靜(如英法魁北克城古戰場遺址,平時就是個開放式的公園,只有軍迷才能從“修舊如舊”的堡壘、炮位、工事和地形地物,嗅到昔日的硝煙味道,但一旦“正日子”臨近,就會很早大事聲張、不惜工本,精心編導一場在真實場景上的“歷史還原秀”,如2012年10月13日是第二次英美戰爭首戰——尼亞加拉-昆斯頓戰役爆發的紀念日,當地市政府、博物館和專門成立的紀念委員會早在大半年前就公開了全部活動議程,開設了專用網頁,并根據互動反饋多次修改場景還原的細節。“正日子”當天下午3點,加拿大安大略省尼亞加拉-昆斯頓,數以百計的武裝人員穿著大紅色的英軍舊式軍服、灰褐色的加拿大民兵制服和五顏六色的原住民服裝,拿著老掉牙的燧發槍、長矛和旗幟,拖著前膛火炮,舉行了一次有聲有色的戰場場景還原,當地媒體《倫敦自由新聞》文章形容,這一天來自加拿大全國和世界各地的游客數量之多,“超過了此前20年的總和”。

“場景還原”要求在非“正日子”盡可能保持場景的原貌,博物館必須耐得寂寞,而“正日子”則力求嚴謹和“真正的還原”,力求每個參與者及其道具都是“會走的博物館藏品”,不能有輕率的修改或走樣,前面提到的尼亞加拉-昆斯頓“200周年”,當年戰役開始的時間原本是凌晨3點,博物館和組委會覺得不方便,改為下午3點,為此特意在官網上公示修改理由以示鄭重。

與之相比,國內一些號稱“場景還原”的所在幾乎都變成了俗不可耐、幾無“仿真度”的“古裝商演秀”,甚至一些正規場景博物館也未能免俗,“關公戰秦瓊”式的“穿越”展品比比皆是,剔除花哨的“聲光電”,還能剩下多少“博物”的積淀?

別有意味的情趣博物館

在美國南加州阿爾塔迪那市,有座始建于1972年、落成于1976年的香蕉博物館,

這所博物館并不僅以收集香蕉品種為目的,而是萃集了多達一萬七千余件與香蕉有關的各色展品,從香蕉酒、香蕉防曬油、香蕉牙膏、到香蕉化石、有色玻璃制造的香蕉模型,直到香蕉造型鐘、香蕉掛飾和雕刻,甚至79本香蕉題材的書,44首歌頌香蕉的歌曲,簡直應有盡有。

這一切,都是館長兼國際香蕉俱樂部主席巴尼斯特——他更愿意別人叫他“巴納納尼斯特”(香蕉人)——歷盡三十多年艱辛,用一種獨特的方式,從世界各地精心搜集而來:俱樂部對外開放,只要一次性繳納少許會費,任何人都可成為終身會員,獲得一枚香蕉別針和一張香蕉會員卡,并根據其向博物館捐贈展品的多寡,授予“香蕉碩士”、“香蕉博士”等學位。博物館和俱樂部還推出一系列香蕉紀念品,如紀念鑰匙圈、紀念衫甚至紀念車牌,并定期舉辦香蕉野餐以及吃香蕉和剝香蕉皮大賽。會員們對這種收集展品的技巧非但不以為嫌,而且十分欣賞配合,對博物館和俱樂部推出的各種紀念商品和活動更趨之若騖,甚至互相以“香蕉頭銜”稱呼,巴尼斯特本人就自封為“首席香蕉”,經常身穿綴滿香蕉圖案的鮮黃色西裝,佩戴香蕉領帶、徽章和戒指招搖過市。

“對我而言,在這快節奏的瘋狂世界里,香蕉是國際微笑、良好健康和正面態度的象征。”這位首席香蕉對博物館和自己的造型相當自豪,他認為,現代人壓力太大,需要香蕉博物館這樣輕松場合和氛圍的調節、平衡。

這樣別具意味的“情趣博物館”在歐美比比皆是,各具情調,如“國際象棋博物館”、“玩偶博物館”等,其共同特點是低成本、高互動性和一切從興趣出發,就拿“香蕉博物館”來說,法屬馬提尼克、德國馬爾姆、美國華盛頓、臺灣旗山鎮等許多地方都有,但風格、主旨卻因創辦人的口味大相徑庭,各有千秋。

中國一些地方近年來也曾先后出現過類似的情趣博物館,但或曇花一現,或勉力維持,或風光幾天后名存實亡,究竟是“水土不服”,還是未能為這類博物館營造適宜的“氣候”,值得好好反思一番。

不“博物”的博物館

在加拿大,有許多紀念日,其實基本上是屬于孩子們的,每年5月18日的博物館日也不例外,被許多家庭當作“親子活動日”,父母帶未成年子女去博物館共度半天時光,成為這一日里最常見的一段風景線。

北美人并不習慣按公歷過紀念日,而更喜歡按星期,博物館日的法定日期,是每年的5月18日,但在加拿大,許多博物館是選擇18日前或后的一個周六,舉辦博物館日活動。2014年的5月18日是星期天,許多博物館這一天并非工作日,不僅如此,這個周末還適逢“維多利亞日”(5月25日前的星期一)的“長周末”,許多家庭選擇這難得的公共假日,闔家去郊外或美國休閑,或多或少影響到博物館日的人氣。盡管如此,許多博物館還是興致勃勃地提前一天,舉行了有聲有色的博物館日活動。

在加拿大,最熱衷舉辦博物館日或其它互動活動的,是那些遍布幾乎每一個社區的社區博物館。這些博物館通常附屬于社區圖書館或活動中心,規模很小,藏品也不多,筆者住處附近的社區博物館只有一間屋子,沒有一名在編工作人員,平時由社區活動中心職員兼顧,舉辦活動時,則更多依靠社區內熱心義工們的幫忙。

有個別社區博物館的規模也會顯得很大,如卑詩省列治文市海濱的史蒂文森社區,就有個面積達幾千平方米的大型社區博物館,這是因為該社區歷史上曾是大溫哥華的漁業加工中心,社區博物館的館址,正是早已廢棄的昔日漁業加工重中之重——魚罐頭廠。

“博物館”的“博”,意思是“很多”,“博物”的意思,自然是館藏豐富,應有盡有。但加拿大是個建國歷史并不悠久的年輕國家,包括溫哥華、卡爾加里等知名都市,開埠至今也不過一百多年歷史,許多社區的歷史就更短,以介紹社區掌故、文化為特色的社區博物館,所藏之“物”,也往往并不怎么“博”,即以本人所居住的卑詩省素里市弗里特伍德社區為例,不大的屋子里,點綴著社區創始人(一名希臘移民、一戰老兵)的半身銅像、事跡簡介,一些社區不同時期建筑、名人的圖片,幾件表現社區創建前、當地原住民文化、風俗的工具、服飾和手工藝品,這些就構成了一座社區博物館的“基本展品”。平時這里大門敞開,在圖書館讀過書,或在活動中心玩累了的孩子,往往會被家長帶來這里,休憩之余,重溫一下社區草萊開辟的艱辛,了解一點社區的歷史、人文和特色。加拿大雖然年輕,卻十分重視對社區的歸屬感,這種歸屬感,正是在這種看似冷清、乏味的“隨便逛逛”中,潛移默化形成的。

博物館日或其它活動日,社區博物館會一下子熱鬧起來,工作人員和義工們會早早在活動中心張貼海報,發放通知,列出專題活動的內容,這些活動形式簡單活潑,但親切、注重家庭和互動,有時是本社區知名人士的“絕活”表演或成就表示,有時則會是帶領孩子們繪畫、做手工,所做的內容,則和博物館展覽或活動主題有關,獎品并不值錢,卻很吸引孩子們。

像史蒂文森“魚罐頭廠”這樣有特別內涵的社區博物館,活動特色就更鮮明,博物館日前后也恰逢該社區“漁人碼頭”最旺的旅游季,還原罐頭廠昔日盛況,讓參觀者從參觀和互動中,感悟這里幾十年前的生產、生活方式,并體味至今依然留存的漁人文化,小朋友們甚至可以在指導下親手體驗一下——從拼圖、繪畫,到全家制作一艘仿真度很高的大比例木帆船模型,博物館不僅會提供原料,還會提供從錛鑿斧鋸到小車床在內的各種設備。

并非每個國家都是文明古國,博物館也未必非得“博物”才吸引人、才有價值,敞開大門,突出特色,強調互動,讓孩子們不知不覺形成逛博物館的習慣,使長大后的社區居民對本社區文化了解、有歸屬感,中國最缺的博物館,或許不是“高大上”的大型館,而正是加拿大這些并不“博物”的社區博物館;中國博物館文化所最缺乏的內涵,或許也不在藏品之豐富,館舍、設備之豪華現代,而在這種滲入社區日常生活中的“地氣”吧?