經歷·反思·溝通·運用

李安宏

一、經歷過程,積累策略經驗

有效的教學應該讓學生親身經歷將實際問題抽象成數學模型的過程。策略是主體心理活動的產物,是從方法里提煉的認知,它只能在解決問題的過程中,通過活動經驗的不斷積累自主獲得,而不能直接從外部強行輸入。所以,讓學生經歷策略的形成過程是解決問題策略教學的重要目標之一。

教學“解決問題的策略——假設”,課一開始,教師出示準備題:小明把630毫升的果汁倒入7個同樣大的杯子里,正好倒滿,平均每個杯子的容量是多少毫升?

例1,小明把630毫升的果汁倒入6個小杯和1個大杯,正好倒滿。小杯的容量是大杯的,小杯和大杯的容量各是多少毫升?

師:跟前一題比,例題難在哪里?

根據學生的回答,教師進行歸納并板書,例題有“兩種未知量”“不能直接平均分”,準備題只有“一種未知量”“可以直接平均分”。通過以上強烈的對比,學生體會到例題“有兩種未知量,且它們之間存在倍數關系”的結構特點,引發認知沖突,進而產生把復雜問題轉化成簡單問題的心理需求,激起進一步探究的欲望。

接著教師引導學生通過找數量關系,感知條件和問題之間的聯系,打開解題的思路,留出大量的時間和空間,讓學生獨立思考,自主經歷用假設策略解題的全過程,大膽、充分地讓學生展示、交流不同的解決問題的思路。

1.假設都倒入小杯。

讓學生用學具擺一擺假設的過程,追問:為什么把1個大杯換成3個小杯,只用1個小杯替換行嗎?(明確等量替換概念)

師:現在就相當于把630毫升果汁倒入9個小杯,列式——小杯:630÷(6+3)=70(毫升),大杯:70×3=210(毫升)。

2.假設都倒入大杯。

學生用學具擺一擺假設的過程,現在就相當于把630毫升果汁倒入3個大杯,學生列式——6÷3=2(杯),大杯:630÷(2+1)=210(毫升),小杯:210÷3=70(毫升)。

3.列方程。

設小杯的容量是x毫升,那么大杯容量可以怎么表示?為什么?(明確1個大杯相當于3個小杯的數量關系)讓學生明確方程也是一種假設,與假設都倒入小杯的想法一樣,只是用方程的形式表現出來。

通過師生對話、生生對話,學生完整地經歷了用假設策略解決問題的思考過程,積累了解決問題的活動經驗,體驗到化難為易策略的價值。

二、回顧反思,建立數學模型

模型思想是《義務教育數學課程標準(2011)》的十大核心概念之一,幫助學生建立相關知識的數學模型也是解決問題教學的重要目標。在每個解決問題策略的學習中,修訂后的蘇教版教材都安排了“回顧和反思”的環節,是希望學生在解決問題后,能回頭望一望、想一想,思索并回顧解決問題過程中的經驗和體會,豐富對策略的感知,幫助學生建立解決某一類問題的數學模型。

例如,本課教材是這樣安排的:回顧解決問題的過程,你有什么體會?當學生有困難時可引導討論:①為什么假設?②怎樣假設?③假設后是怎樣思考的?教師通過試教,發現這種形式的“回顧和反思”,學生沒有主動思考,不能自主對學習內容進行反思總結,導致“該環節”浮于表面,形式化明顯,不利于學生建立數學模型。因此,教師從幫助學生建立數學模型的角度設計了兩個問題讓學生討論:①剛才解決的這道題目有什么特點?②解決這個問題你是用到了哪些策略和方法?

學生討論后反饋。

生:這道題有兩種不同的杯子。有兩種未知量。這兩種量還有倍數關系。

生2:我用到了假設的策略。

師(追問):你具體是怎么假設的?

生:我可以假設“都倒入小杯”來思考,也可以假設“都倒入大杯”進行思考。

師:也就是說通過假設把“兩種未知量”轉化為“一種未知量”,還用到哪些具體的方法?

生:可以通過畫圖來幫助理解題意。假設后可以采用方程法解答。

通過這樣的反思,幫助學生建立“解決有兩種未知量,且這兩種量之間存在倍數關系”這一類數學問題的模型,使反思切合學生的實際,更具實效。

三、溝通聯系,形成策略系統

策略是根據事物發展而制定的方針與對策,學生對策略的掌握一般要經歷從模仿到逐步內化。解決問題策略教學不僅要讓學生經歷策略的形成過程、建立數學模型,還要幫助學生溝通知識的前后聯系,形成知識系統,讓學生認識到策略的形成是一個漫長的過程。

例如本課,教師和學生一起回顧:“在以前的學習中,我們曾經運用假設的策略解決過哪些問題?”通過交流發現,假設的策略早已用過:①估算98+305時,把接近整十或整百數看作整十或整百數。②二年級學習乘減時,列式3×4-1,就是假設成一共有3行,每行有4個,然后減去多算的1個。③四年級學習除法試商時,192÷39把39想成40,估計出商是4。

從二年級的初步接觸、體驗,到六年級的提煉、提升,教材的安排就是要讓學生體驗策略的形成要經歷一個漫長的過程。同時,我們也要認識到,憑一個單元的教學并不能完成學生策略意識的培養,策略意識的培養應該滲透在每一單元、每一次的解決問題中。就如本課學生在運用假設策略解決問題,經歷策略形成過程中,就離不開以前學過的“畫圖策略”的幫助。只有通過長期的策略學習,不斷積累解決問題的策略和方法,才能幫助學生在解決問題的過程中學會運用策略,形成知識系統,感悟數學思想方法。

四、靈活運用,提升策略價值

在數學教學過程中,獲得具體問題的結論和答案不是解決問題策略的主要價值,更重要的,在于讓每個學生獲得對問題的深入理解,形成解決問題的基本策略,體會并提升策略的獨特價值。通過教學,可以設計有針對性的練習讓學生不斷思考——這類問題的特點是什么?為什么要使用這種策略,使用這種策略有什么好處?

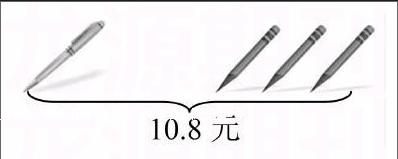

例如,教學本課,在練習環節,教師先出示右圖,要求出鋼筆和鉛筆的單價各是多少元?

學生獨立思考后,發現本題缺少了“鋼筆和鉛筆單價之間的倍數關系”這個條件,無法解決。這樣的教學幫助學生完善這類問題的數學模型,積累了解決問題的經驗。接著補上條件“鋼筆的單價是鉛筆的6倍”,然后讓學生獨立列式。

假設10.8元買的都是鉛筆,10.8÷(3+6)=1.2(元),1.2×6=7.2(元)。

師:還有別的方法嗎?

師:如果假設10.8元全部買鋼筆,這樣假設行嗎?

生:鉛筆沒有6支不能換1支鋼筆。

生:生活中沒有半支鋼筆。

教師沒有馬上評價,過了一會兒。

生:老師可以換的,我們可以把“3支鉛筆的價錢”看成“0.5支鋼筆的價錢”,這樣10.8元就是1.5支鋼筆的價錢了。

生:對,假設不是真的換,我可以在頭腦里把3支鉛筆想象成0.5支鋼筆。

這時有部分學生若有所悟地點點頭,教師趁機引導:同學們,其實假設并不是操作,雖然現實生活中不會出現0.5支鋼筆,無法操作,但我們可以在頭腦里假想,這就是假設的優勢。

這樣的練習設計能讓學生在解決問題的過程中體驗策略、感受價值,逐步提升策略的合理性,達到對策略的深度理解。

(作者單位:福建省寧德市蕉城區實驗小學 責任編輯:王彬)endprint