西安市新型城鎮化發展路徑探析

王云霞,南 靈

(西北農林科技大學經濟管理學院,陜西楊凌 712100)

西安市新型城鎮化發展路徑探析

王云霞,南 靈*

(西北農林科技大學經濟管理學院,陜西楊凌 712100)

以解決“三農”問題為出發點,通過建立新型城鎮化評價指標體系,運用因子分析和綜合評價法,分析西安市城鎮化進程中存在的問題,并對推進新型城鎮化的路徑進行解析。結果表明:(1)西安市城鎮化進程中存在人口城鎮化與土地城鎮化不協調、城鎮化居民生活水平低、城鄉差距大等問題;(2)土地整治是實現新型城鎮化和解決“三農”問題的關鍵;(3)新型城鎮化涉及土地制度、戶籍制度、就業制度和社會保障制度的改革與創新,要牢牢抓住《決定》的改革方向,循序漸進,全方位協調推進。總之,西安市要以新型城鎮化為契機,將新型城鎮化與土地整治項目相結合,加快耕地規模化經營的步伐,從而提高農村居民的收入水平,縮小城鄉差距,推進新型城鎮化和農業現代化協調發展。

“三農”視角;新型城鎮化;路徑分析;西安市

引 言

從2002年十六大提出“走中國特色的城鎮化道路”到2013年十八大新型城鎮化內涵、路徑的確定,我國城鎮化政策不斷的改革與創新,城鎮化、新型城鎮化成為學術界研究的熱點問題[14]。學者先后提出我國城鎮化進程中所面臨的挑戰和對策[5];提出了智慧城市建設的思路[6];分析了新型城鎮化中的預期收益和預期成本、各種利益關系及涉及到的土地問題,提出新型城鎮化要遵循“四原則”,即:帕累托原則、卡爾多改進原則、羅爾斯公正原則和可持續性原則[7];指出已有城鎮化的根本特征是“人地分割”,因此,推進中央和地方關系的再調整,才能有效推進健康城鎮化[8];并對新型城鎮化的土地管理制度改革提出了建議[9]。可見,學者對新型城鎮化的研究主要涉及新型城鎮化本身的探討及與其密切相關的土地問題和中央與地方權責問題的分析。本文以西安市為例,在明確新型城鎮化內涵的基礎上,通過建立新型城鎮化評價指標體系,分析西安市城鎮化進程中存在的問題,提出新型城鎮化與土地整治項目相結合的發展路徑,對新型城鎮化進程中涉及到的四大制度改革進行了闡述,為西安市新型城鎮化的發展提供新的思路與建議。

一、新型城鎮化的實質

新型城鎮化是以科學發展觀為引領,堅持以人為本,堅持統籌兼顧、集約發展、和諧發展和創新發展,走經濟高效、資源節約、環境友好、社會和諧、城鄉一體的城鎮化道路,即:“集約、智能、綠色、低碳”的新型城鎮化道路。新型城鎮化更加注重以人為本,更加注重城鄉統籌,更加注重城鎮化的內在質量,具有不同于之前我們所走過的城鎮化道路的本質特征。

新型城鎮化是與新型工業化、信息化和農業現代化協調發展的城鎮化。工業化與信息化深度融合,新型城鎮化以工業化為依托,與農業現代化相互影響相互促進。沒有工業化的支撐,城鎮化就是無水之源,是“偽城鎮化”。

新型城鎮化是人口城鎮化、經濟城鎮化、土地城鎮化、社會城鎮化等4個方面協調發展的健康城鎮化。經濟城鎮化是土地城鎮化最根本的影響因素,人口和土地的城鎮化要以經濟城鎮化為基礎,協調發展,才能實現健康城鎮化[10]。新型城鎮化要防止土地城鎮化過快而產生的空間盲目擴張。

新型城鎮化是以市民化為核心的城鎮化,注重“人的城鎮化”。2011年,我國城鎮化率首次超過50%,達51.27%。但實際非農業人口比例卻僅占35%,戶籍制度的限制,使數以億計的農民工不能真正融入城市,成為城市與農村的夾層。他們居住、生活在城鎮,卻不能享受城鎮的種種福利及就業、醫療等社會保障,城鎮社會保障的缺失使他們又不得不占據著農村的耕地與宅基地,阻礙著農村的發展與農業現代化的實現。因此,將農民工市民化是新型城鎮化的首要任務,通過改變農民工就業方式和收入結構,讓他們能夠均等地分享到城鎮化的成果。

新型城鎮化是由省、地級市、縣城、中心鎮、中心村構成的多層次有重點的城鎮化,以縣城為著力點,重點發展小城鎮。城鎮化是人口、產業及生產等要素的集聚和升級過程,新型城鎮化進程中不僅要考慮經濟、社會、環境和資源各利益的協調發展,更要考慮城鎮與農村一體化發展。立足于我國“三農”大國的特殊國情,堅持從解決“三農”問題出發,充分肯定新型城鎮化對“三農”產生的紅利,推進健康城鎮化。

二、西安市城鎮化進程中存在的問題

進入21世紀以來,西安市積極實施城鎮化戰略,取得了顯著的成效,市區非農業人口比例從2002年的43%提升到2011年的63%,遠遠高于陜西省非農業人口比例(36%);第二、三產業從業人員比重由2002年64%增長為2011年的76%;同時,建成區面積也由原來的203平方公里(2002年)擴張到2011年的415平方公里,城市功能日益增強。但是,與現階段新型城鎮化的實質與要求相比,還存在一定差距,出現了城鎮化內部不協調、城鎮化質量低等問題,在很大程度上影響著城鎮化的健康發展。

(一)人口城鎮化與土地城鎮化不協調

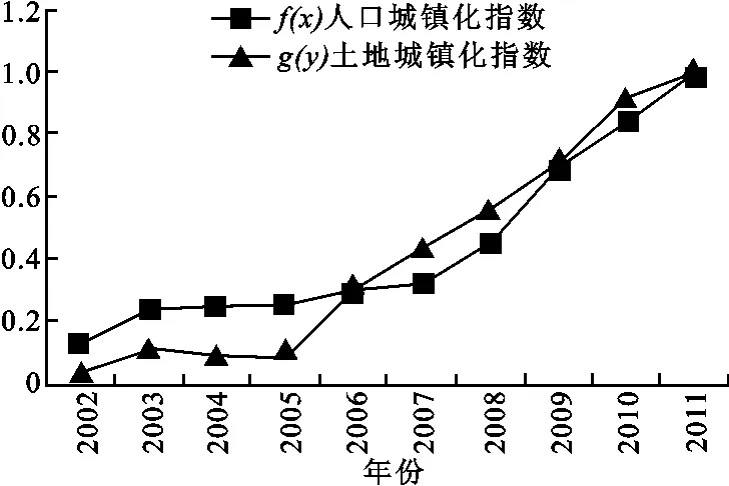

根據不同學者對城鎮化、人口城鎮化及土地城鎮化的定義[11],本文人口城鎮化內涵主要包括:(1)非農業人口比重不斷上升;(2)居民素質、生活水平不斷提高,生活方式逐步向城鎮靠攏;(3)居民生產方式不斷向二、三產業轉變。對于土地城鎮化,主要表現為兩點:一是城鎮建成區面積擴大;二是土地利用結構優化及投入產出增加。筆者結合西安市區實際狀況,從新型城鎮化視角出發,建立人口城鎮化與土地城鎮化的協調發展評價指標體系(表1),利用SPSS19.0對西安市2002-2011年各指標數據進行因子分析,確定各指標權重[15]。根據各指標數值及權重,計算出人口城鎮化指數與土地城鎮化指數,并畫出趨勢圖(見圖1)。

圖1 西安市人口城鎮化指數與土地城鎮化指數變化曲線

從圖1可知,西安市人口城鎮化指數與土地城鎮化指數均呈現逐年上升的趨勢,但從2002-2011年總體發展來看,二者發展不協調,2004年人口城鎮化指數幾乎是土地城鎮化指數的2倍,然而,2007年土地城鎮化指數為人口城鎮化指數的134%,超人口城鎮化指數34個百分點。2006年以前人口城鎮化指數均大于土地城鎮化指數,2007土地城鎮化指數首次超過人口城鎮化指數,這與2007年陸大道首次提出我國出現了“冒進式”城鎮化現象[16]和陳鳳桂對我國人口城鎮化與土地城鎮化協調發展研究所得結果[10]是一致的。究其原因,主要是由于曲解了城鎮化的內涵,認為大量征收土地,盲目擴大建成區的面積和增加城鎮人口就是城鎮化,結果人口擁擠、就業困難、住房緊張、貧富兩極分化、公共衛生惡化、環境污染等“城市病”不斷出現。雖然經過不斷努力,至2011年,西安市人口城鎮化與土地城鎮化幾乎處于同一水平。但是,在新型城鎮化進程中,西安市要高度關注頂層規劃與設計,確保人口城鎮化與土地城鎮化協調發展,防止新型城鎮化中新的城市問題的出現。

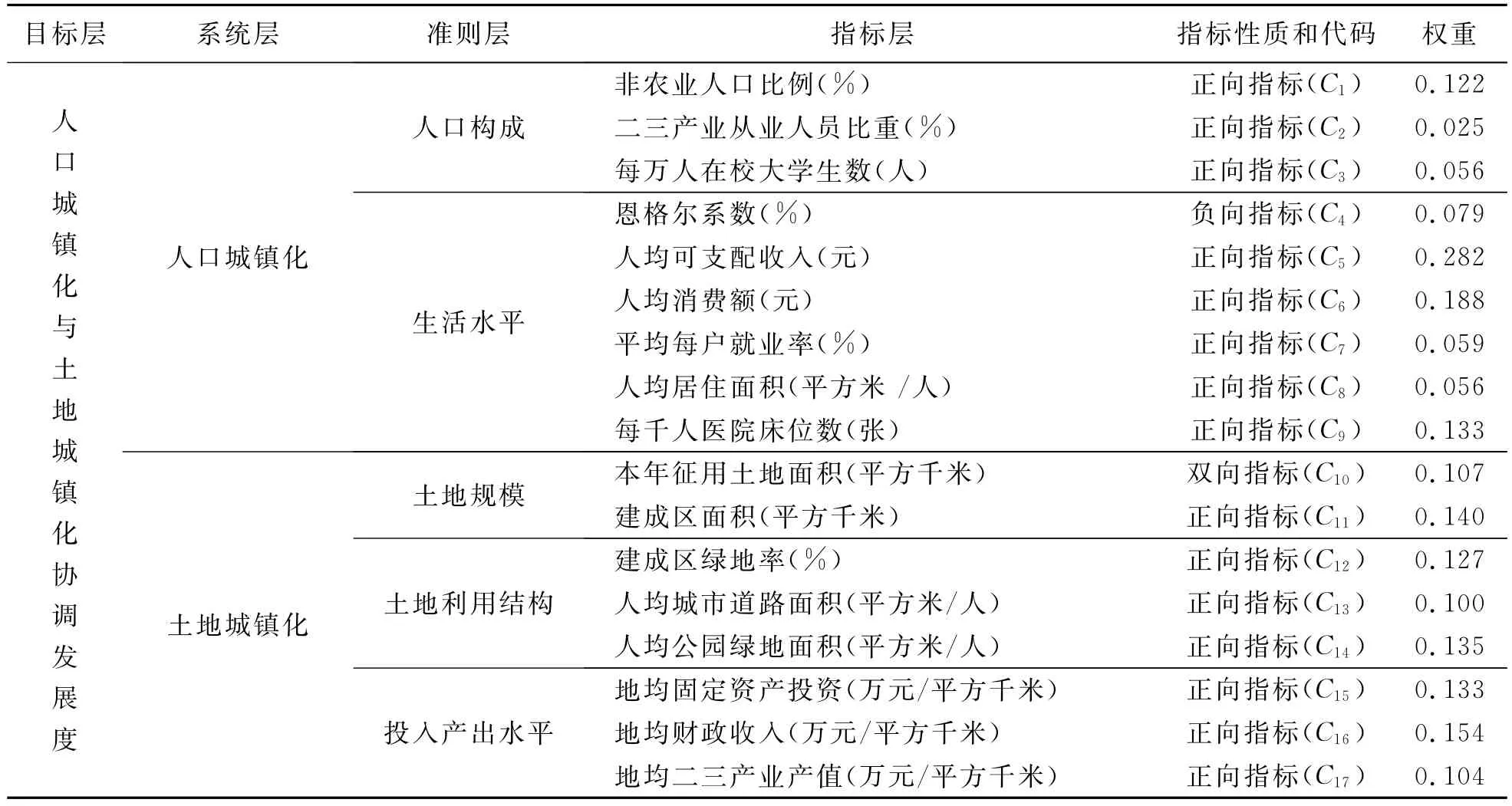

表1 人口城鎮化與土地城鎮化協調發展評價指標體系

(二)城鎮化的質量低

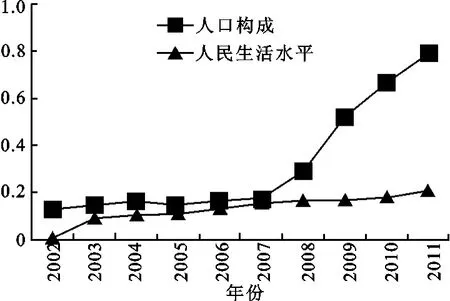

根據表1的人口城鎮化測量指標體系,經計算得出人口城鎮化系統中人口構成和人民生活水平的變化趨勢(見圖2)。

圖2 西安市人口城鎮化各因數變化曲線

由圖2可知,2002-2007年,人口構成與人民生活水平變化幅度不大,基本趨于穩定,即:此階段內人口城鎮化過程中人口構成與人民生活水平的發展較均衡。2007-2011年,人口構成和人民生活水平指數分別由0.167 6和0.146 2上升到0.797 0和0.203 0,二者間差距由0.021 4增大到0.594 0,人口構成指數大幅度上升,而人民生活水平僅略微提升,說明此階段人口城鎮化指數提高的主要原因在于人口構成指數的不斷增長,即非農業人口比例、二三產業從業人員比重和每萬人在校大學生數指標的大幅增加,但生活水平卻一直處于較低水平,基本保持不變。由此可知,2007年十七大新型城鎮化提出之后,西安市城鎮化過分地追求城鎮化率的提高,而忽視了城鎮化后居民的生活質量問題,導致低水平的城鎮化。其主要原因在于西安市大量農民工的存在,如2011年,西安市區城鎮常住人口為528.48萬人,非農業人口為356.39萬人,有172.09萬人(占西安市區城鎮常住人口的32.56%)的農民工生活在西安市區,卻不能真正融入城市,生活水平一直處于較低水平。因此,在今后的新型城鎮化的發展道路上,西安市應將農民工市民化及提高城鎮居民的生活水平作為重點工作。

(三)城鄉差距大

根據西安市統計年鑒,得出2000-2011年間西安市城鎮居民家庭人均可支配收入和農村居民家庭人均純收入趨勢圖(見圖3)。

圖3 西安市城鎮家庭人均可支配收入和

農村家庭人均純收入變化曲線

從圖3可知,2000-2011年間,西安市城鎮居民家庭人均可支配收入和農村居民家庭人均純收入逐年上升,但農村居民家庭人均純收入增長速度遠遠小于城鎮居民家庭人均可支配收入的增長速度,二者間的差距逐年擴大。2000年,二者相差4 020元,然而,2011年,二者差距已經達到16 193元,是2000年收入差距的4倍。其城鄉收入差距逐步擴大的重要原因在于人多地少的格局沒有發生變化,且普遍存在耕地質量低、水利灌溉設施不完善等問題,在這樣的背景下農民實現致富是不可能的,這也是很多農民外出打工,農村出現“留守兒童”“空穴老人”現象的根本所在。因此,在新型城鎮化道路上,西安市在改善城鎮居民和農村居民的生活水平時,應重點提高農村居民的生活水平,著力縮小二者間的差距。

由以上問題可知,西安市在過去城鎮化進程中,過度的注重建成區面積的擴張,而忽視了“人的城鎮化”,更忽視了“三農”問題的解決,既沒有很好地解決城鎮人口的生活保障問題,又沒有解決城鄉差距拉大的問題。征用補償費用低、安置不到位等問題使得農民的生活水平不升反降,城鎮農民工大量存在,農村人多地少的格局依然沒有改變。不管是城鎮農民工,還是農村居民,歸根到底都是“農民”問題,農民、農業、農村問題并沒有發生實質性的改變。

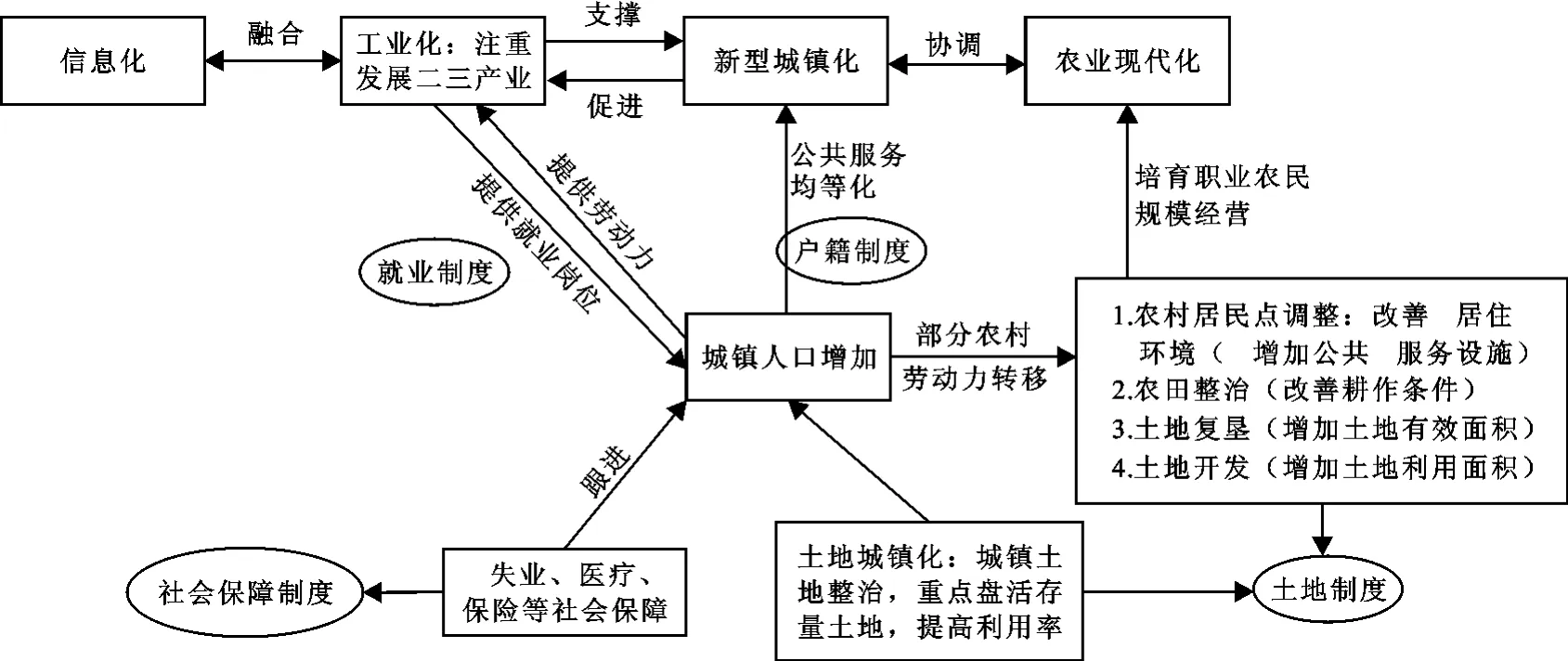

三、西安市新型城鎮化發展路徑分析

針對上述問題,在傳統的城鎮化向新型城鎮化轉變的關鍵階段,西安市應在全面把握新型城鎮化的內涵與實質的基礎上,重點從“三農”視角出發,將新型城鎮化與“三農”事業的發展相結合,實現新型城鎮化與信息化、工業化和農業現代化協調共進,具體需要注重以下幾點(見圖4)。

圖4 新型城鎮化發展路徑分析圖

1.新型城鎮化與農業現代化齊頭并進。西安市要想改變人多地少的格局,提高農村居民的收入水平,改善農民生活,就必須讓部分人口離開農村、農業,轉移到中小城鎮,逐步推進新型城鎮化進程。只有這樣,才能擴大農戶的經營規模;通過培育職業農民,推進各種現代化機械、科學技術在農業中的應用,繁榮農村經濟,實現農業現代化。

2.實行土地整治是實現新型城鎮化和解決“三農”問題的關鍵。加大對農業的投入,通過土地開發和土地復墾項目,增加土地有效利用面積、耕地面積等,為規模化經營提供條件;通過農田整治,改善農田耕種、灌溉、收割等基本條件,應用各種現代機械工具,發展高新技術產業,實現專業化、商品化和社會化的農業生產機制,提高農業的生產效率和效益,提升農民的收入水平;通過農村居民點整治,拆除閑置宅基地,小村莊并大村莊,由分散居住變集中居住,防止因居住分散而引起的土地分割,不僅為土地規模化經營創造條件,而且有利于改善農村居民的生活居住環境。同時,完善農村的教育、醫療、衛生、文化等公共服務設施,讓農村人口也享受到與城鎮均等的公共服務,創造一個人們愿意在農村居住、生產、生活的環境。土地整治為土地規模經營創造了良好的條件,而城鎮化則是吸收農村剩余勞動力、實施土地規模化經營的基本條件。因此,將土地整治項目的實施與推進城鎮化相結合,二者協調發展,最終實現農業現代化,破除“三農”瓶頸。

3.新型城鎮化關鍵是質量。之前的城鎮化可以說是“偽城鎮化”,城鎮建成區面積不斷擴大,城鎮居住人口不斷增加,然而,進城農民卻面臨著就業難、落戶難、上學難等問題,他們生活在城市,卻享受不到城市的待遇。新型城鎮化的核心在于人的城鎮化、農民工市民化,通過戶籍制度改革,使他們可以均等的享受教育、科技、文化、體育等公共服務。同時,失業、醫療、保險等基本社會保障要跟進。在農村,承包地、宅基地等是他們的基本生活保障,失地進城后,他們就應該獲得城鎮的基本社會保障。

面對以上問題,不難發現,提高新型城鎮化的質量關鍵在于土地制度、戶籍制度、就業制度和社會保障制度等4種制度的改革與完善。2013年,中國共產黨第十八屆中央委員會第三次全體會議通過《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》),對我國的土地制度、戶籍制度等制度提出了不同程度的改革。西安市要牢牢把握《決定》的改革方向,對土地、戶籍及社會保障等制度不斷地改革與完善,具體注重以下4點:

第一,大力推進土地制度改革。《決定》提出,建立城鄉統一的建設用地市場,允許農村集體經營性建設用地出讓、租賃、入股;建立兼顧國家、集體、個人的土地增值收益分配機制;賦予農民對承包地占有、使用、收益、流轉及承包經營權抵押、擔保權等。西安市要抓住《決定》精神,一要保障被征地農民談判的主體地位,提高農民在土地增值收益中的分配比例。二要健全土地流轉制度,完善農村土地承包經營權流轉相關政策、法規,規范流轉市場,促進耕地集中規模化經營和農村剩余勞動力轉移;積極探索農村宅基地異地指標置換的途徑,引導農民向城鎮集中居住。三要控制建設用地供給量。直面土地城鎮化速度大于人口城鎮化速度的現狀,嚴格用途管制,將各級土地利用總體規劃和年度供應計劃提升至與法律法規同等的地位,城鎮國有土地的使用、批租必須公開、透明;盤活城鎮閑置、廢棄土地,提高城鎮土地利用率,實行高密度、集約化的用地模式,建立集約型城鎮。此外,張永良提出建立土地收益權一次性買斷機制,執行鄉鎮企業產權中土地資產的分割制度[17],值得借鑒。

第二,改革戶籍制度,消除對農村人口城鎮化的限制。《決定》指出,加快戶籍制度改革,全面放開建制鎮和小城市落戶限制,有序放開中等城市落戶限制,合理確定大城市落戶條件,嚴格控制特大城市人口規模。可見,城鎮化進程中,吸納農村剩余勞動力主要在于中小城市。西安市應科學合理地改善落戶條件,可探索實行常住人口的戶籍一元化管理,促進符合條件的農業轉移人口在城鎮落戶并享有與當地人口同等的權益,逐步取消醫療、衛生、教育、文化等公共服務產品和各種公共福利供給與戶籍制度掛鉤政策,使城鄉居民都能均等地享受城鄉公共服務。同時,探索外來暫住人口登記管理制度。

第三,改革就業制度,完善勞動力流通渠道。《決定》提出,要健全政府促進就業責任制度,規范招人用人制度,消除城鄉、行業、身份、性別等一切影響平等就業的制度障礙和就業歧視;形成政府激勵創業、社會支持創業、勞動者勇于創業新機制;構建勞動者終身職業培訓體系等。在實際實施過程中,要配合建立全國統一的市場導向的勞動力市場,推行自由流動、自主擇業的勞動力就業制度,優化勞動力資源的配置。發展就業中介組織,加強勞動力就業信息系統建設,圍繞企業用工需求和勞動力就業需求開展相關服務。對于終身職業培訓體系的建立,更加注重把農民工納入免費就業培訓范圍,提高農民工的就業能力,真正消除城鎮就業壁壘。

第四,健全社會保障制度及政策,消除農民的后顧之憂。《決定》指出,要建立更加公平、可持續的社會保障制度;建立社會統籌和個人賬戶相結合的基本養老保險制度,把進城落戶農民完全納入城鎮住房和社會保障體系等改革大大推動了農村轉移勞動力由傳統的土地保障向社會保障的轉變。城鎮社會保障覆蓋面的擴大,可以以城鎮社保覆蓋農民工為突破口,逐步實現城鄉社會保障一體化;對于建立個人賬戶為主的社會養老保險制度,探索實行可全國通用的養老保障儲蓄卡,保障其在年老時,本人可隨地按規定提取,用于養老。

4.新型城鎮化必須以工業化為支撐。工業化是城鎮化的重要前提。要優化產業結構,發展多元產業,堅持各產業特色,推進信息化與工業化深度融合,發展科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的工業化,增強第二、三產業可持續發展的能力,為農村轉移勞動力提供各種類、多數量的就業崗位。鼓勵中高等職業院校參與到農民工教育事業中來,根據勞動力市場需求,可采取區域間、廠校間合作等方法,對農村轉移勞動力進行崗位職業技能培訓,增強城鎮化進程中所轉移勞動力的職業競爭力。同時,加快發展現代農業,提升其對城鎮化和工業化的基礎性作用。

四、結論及建議

新型城鎮化是一個包含人、地、財等核心要素在內的系統工程,是和信息化、工業化和農業現代化相協調的城鎮化,特別是要通過實施城鎮和農村土地整治項目,與農業現代化齊頭并進。新型城鎮化是繁榮農村經濟,提高農民收入的重要途徑,是實現農業現代化的重要途徑。通過定量分析西安市城鎮化進程,我們發現雖然西安市城鎮化水平穩步逐年上升,但是存在人口城鎮化與土地城鎮化不協調、忽視人民生活水平的提高等問題,特別是城鄉之間的差距沒有縮小反而逐年擴大,值得重視。新型城鎮化的提出與發展為解決這些問題帶來了契機。

新型城鎮化進程中,西安市應重點提高轉移城鎮居民的生活水平,同時,要更加注重通過實施農村、農田等整治項目,推進新型城鎮化和農業現代化進程,提升農村居民的收入水平和居住環境,縮小城鄉間差距;完善城鎮和農村的公共服務設施建設,使城鄉居民都能均等地享受教育、醫療、文化、體育等公共服務;加快第二、三產業的發展,形成多元化產業格局,為農村轉移人口提供盡可能多的就業崗位。新型城鎮化的推進,必然會涉及到相關制度的改革,要牢牢抓住《決定》的改革方向,重點放在土地制度、戶籍制度、就業制度和社會保障制度的改革與創新,循序漸進,逐步完善。此外,要高度重視新型城鎮化進程中所帶來的新的“三農”問題。

[1] 彭紅碧,楊峰.新型城鎮化道路的科學內涵[J].理論探索,2010(4):75-78.

[2] 王素齋.新型城鎮化科學發展的內涵、目標與路徑[J].理論月刊,2013(4):165-168.

[3] 徐勇.深化對農村城鎮化認識十題[J].東南學術,2013(3):4-8.

[4] 常益飛.新型城鎮化發展道路研究[D].蘭州大學碩士學位論文,2010.

[5] 仇保興.中國的新型城鎮化之路[J].中國發展觀察,2010(4):56-58.

[6] 仇保興.智慧地推進我國新型城鎮化[J].城市發展研究,2013,20(5):1-12.

[7] 鐘茂初.新型城鎮化若干問題研究[J].開放導報,2013(4):7-11.

[8] 宣曉偉.過往城鎮化、新型城鎮化觸發的中央與地方關系調整[J].區域經濟,2013(5):68-73.

[9] 李軍晶.新型城鎮化中的土地策略[J].中國土地,2013(4):25-27.

[10] 陳春.健康城鎮化發展研究[J].國土與自然資源研究,2008(4):7-9.

[11] 趙凱,王寧.陜西城鎮化水平的區域差異及其變化趨勢探析[J].西北農林科技大學學報:社會科學版,2012,12(1):62-65.

[12] 曹文莉,張小林,潘義勇,等.發達地區人口、土地與經濟城鎮化協調發展度研究[J].中國人口·資源與環境,2012,22(2):141-146.

[13] 陳鳳桂,張虹鷗,吳旗韜,等.我國人口城鎮化與土地城鎮化協調發展研究[J].人文地理,2010(5):53-58.

[14] 劉娟,鄭欽玉,郭銳利,等.重慶市人口城鎮化與土地城鎮化協調發展評價[J].西南師范大學學報:自然科學版,2012,37(11):66-72.

[15] 邵波,陳興鵬.中國西北地區經濟與生態環境協調發展現狀研究[J].干旱區地理,2005,28(1):136-141.

[16] 陸大道,姚士謀,李國平,等.基于我國國情的城鎮化過程綜合分析[J].經濟地理,2007,27(6):883-887.

[17] 張永良.城鎮化與農村土地制度改革探析[J].西北農林科技大學學報:社會科學版,2004,4(2):6-10.

Research on Development Path of Xi’an During New Urbanization

WANG Yun-xia,NAN Ling*

(College of Economics and Management,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)

Considering to solve the three problems about rural area,agriculture and farmers as the starting point,through establishing the evaluation index system of new urbanization,using factor analysis and comprehensive evaluation methods to analyze the problems of Xi’an in the process of urbanization and the path to promote the new urbanization.The results show that:(1)issues in Xi’an during the process of urbanization are uncoordinated population urbanization and land urbanization,low living standards of urban residents,widening urban-rural gap each year and other issues;(2)Land consolidation is the key to achieve new urbanization and solve problems about rural area,agriculture and farmers;(3)New urbanization involves the reform and innovation of land system,the household registration system,employment system and social security system,and we must firmly grasp the reform direction and promote it gradually and coordinately.Anyway,Xi’an should take the new urbanization as an opportunity and make new urbanization combine with land remediation projects,thereby speeding up the pace of land-scale operation,improving the income level of rural residents and narrowing gap between urban and rural areas,promoting coordinated development between new urbanization and agricultural modernization.

perspective of rural area,agriculture and farmers;new urbanization;path analysis;Xi’an

F302.2

A

1009-9107(2015)01-0048-06

2013-12-28

教育部人文社科項目(10XJCZH010)

王云霞(1990-),女,西北農林科技大學經濟管理學院碩士研究生,主要研究方向為土地經濟與管理。

*通訊作者