小學生德育學習領域中人際交往教學初探

張麗琴

摘 要: 小學階段是兒童人際關系形成的最初階段,也是關鍵階段。在這個階段小學生人際交往的學習和發展,對其個體性格、情感、行為、心理等的發展及日后的成功和生活都有重大影響。本文闡述了人際交往教學的內涵和功能,并對小學人際交往教學的內容、方法作了探索。

關鍵詞: 小學生 德育學習 人際交往教學

不難發現,當代小學生思想開放、見多識廣、多才多藝,但在情意方面所展現的特質往往以自我為中心、敏感多疑、任性焦躁,有時又太過于自負,而家長關注的是孩子的學習成績,注重培養的是孩子的興趣、愛好、特長。其實,正是因為有才干,所以才更應注意人際交往能力的培養。哈佛大學做過一項調查,指出一個受歡迎的人,百分之八十五在于他的人際交往,另外百分之十五,才是本身的學業成就才能特長等。良好的人際交往是成功的基礎,“獨學無友,則孤陋而寡聞”,學生必須借由與他人的互動交往而獲得更多知識。因此,針對德育學習領域,從小學階段開始實施人際交往教學非常有必要。另外,國內人際交往教育還處于起步和摸索階段,人際交往教學現狀不能令人滿意,還存在很多問題及不足,尚未滿足學生的人際交往指導需求。如何緩解這一矛盾,在學校教育中應繼續做好人際交往教學的探索和改革。

一、人際交往的教學內涵與功能

人際交往是指人與人之間的交往互動,且會對兩人或多人都發生影響的一種心理性聯結。而人與人互相交往、交互影響的一種狀態,是一種社會影響的歷程,廣義是指任何形態的互動關系,狹義是指友伴、同儕、同事的人際互動。綜合而言,在小學生德育學習領域,人際交往的內涵主要分為人際交往的態度及人際交往的方法兩類。人際交往的態度包括合作的態度、人際關系、相互認識及友情等單元;人際交往的方法包括溝通的技巧及傾聽等。

人際交往是個體社會適應的一項重要指標,就心理發展的觀點而言,從兒童進入學校到成年期間,其人格的形成往往建立在人際交往關系上。如果被接受,且有穩定的關系時,則會有所歸屬進而產生安全感,反之,若不為關注甚至受到排斥,心理必產生緊張、焦慮不安,因而用消極的方法適應環境,有些變得非常畏縮內向,有些顯現侵略和攻擊,以致造成適應上的困難,而妨礙其人格正常發展。臺灣知名學者提出人際交往的功能:第一,可以滿足個體的社會性需求,人基本上都需要與他人產生關聯,發展彼此依附,互相照顧、關懷的關系,從馬斯洛五大層次需求論中也可見人際交往可以減輕我們孤獨的感覺;第二,人際交往的另一項功能,是它可以加深我們對自己的了解,通過與他人的接觸,就會探索及肯定自我,可通過不同的方式看待自己;第三,提供協助,人與人彼此是互相依賴、提供協助的;第四,增進身心與情緒的健康,通過被需要和親近中所獲得的感動或情感促使人身心的健康,以及立即性的應用。

二、小學生人際交往教學之探索

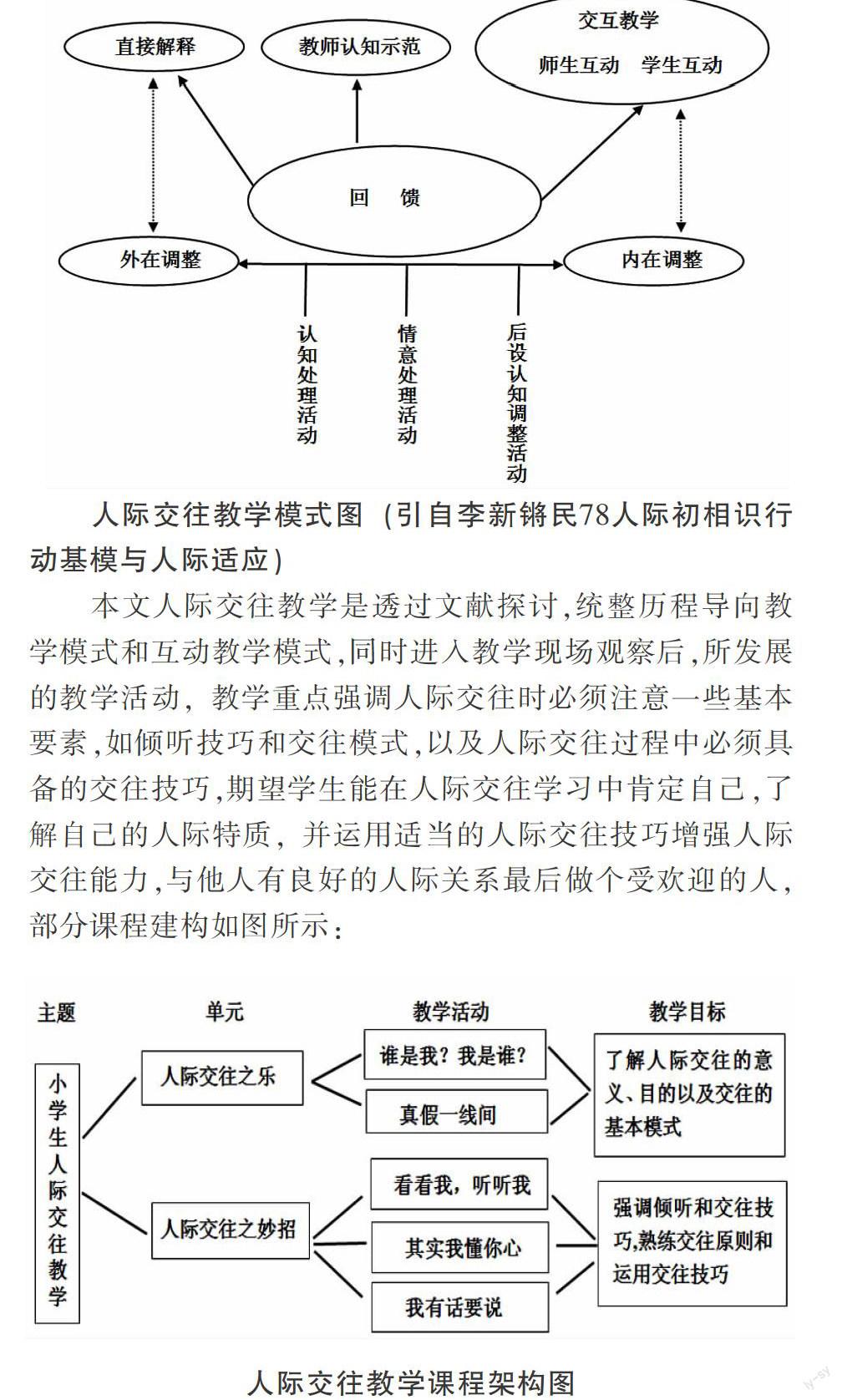

統整人際交往理論而建立的教學模式并不多見,本文闡述目前人際交往教學的兩大模式:歷程導向教學模式和互動教學模式,以作為課程設計的主要參考。在歷程導向教學過程中,教師必須誘發、支持、影響學生的思考歷程,并教導學生在學習歷程中使用認知處理活動、情意處理活動、后設認知調整活動。互動教學模式主要包括四個環節:第一,直接解釋。目的在提供學生條件知識。在直接解釋中,教師必須明確告知學生三個問題:將要學習的策略是什么?為什么要學?何時可以運用這些策略?第二,示范認知。教師可以有聲思考的方式,示范各種策略的運用。第三,交互教學。教師提供學生練習的條件,在交互聯系的過程中,學生、教師之間可輪流當演示者,而未擔任演示者必須提供回饋。第四,回饋。教師整理整個單元所教授的策略,并針對學生不熟悉的部分再進行認知示范。

人際交往教學模式在教學內容上傾向同時考慮策略、后設認知、動機因素、情意反應及目標專注等因素。在教學方法上,人際交往的教學模式大都同時采用直接教學、認知示范和交互教學等方法,而非使用單一的教學法。在教學歷程上則由外在調整逐漸轉為內在調整,通過師生互動,轉為同伴互動以達到目的。要滿足學生的全面發展需求,任何一種教學都離不開這兩種取向的綜合架構。小學生人際交往教學側重于學生中心取向,是一門綜合性的教學形態,并且其內涵隨著社會的進步不斷向前發展,成為一門持續性的,貫穿小學階段甚至整個人生歷程的教學。因此,針對小學生要采取“多重教學策略,教導多種人際交往能力”,在課堂上將人際交往教學模式加以運用,通過教學實驗,增強學生交往能力,教學模式如圖所示。

人際交往教學模式圖(引自李新鏘民78人際初相識行動基模與人際適應)

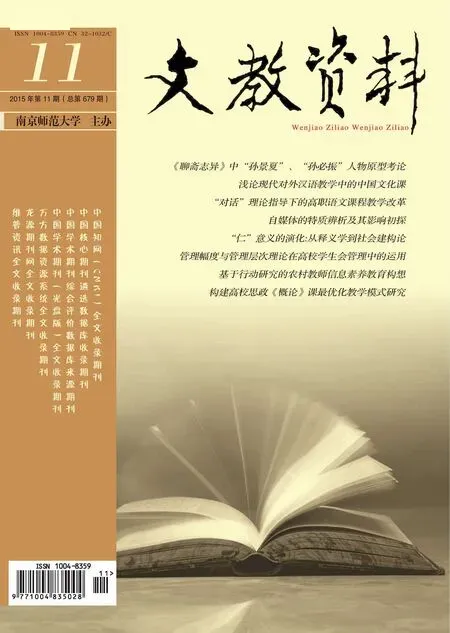

本文人際交往教學是透過文獻探討,統整歷程導向教學模式和互動教學模式,同時進入教學現場觀察后,所發展的教學活動,教學重點強調人際交往時必須注意一些基本要素,如傾聽技巧和交往模式,以及人際交往過程中必須具備的交往技巧,期望學生能在人際交往學習中肯定自己,了解自己的人際特質,并運用適當的人際交往技巧增強人際交往能力,與他人有良好的人際關系最后做個受歡迎的人,部分課程建構如圖所示:

人際交往教學課程架構圖

三、小學生人際交往教學的建議

1.在課程設計方面編制一系列完整的人際交往教學課程。

目前,我國在基礎教育階段還沒有專門的人際交往教育課程,亟待開發。一方面,人際交往教育課程不能誤認為是單純的理論教育,也不是簡單地傳達信息、講授技能,要立足學生實際情況,著眼于學生的終身發展的需要,從學習基礎知識到熟悉交往技能,從自我發展到團結協作組織教學內容,設計符合小學生成長的、可實施的人際交往教學課程。另一方面,人際互動的改善,注重自我的了解。唯有教導學生自我了解與察覺,才能有效提升其人際交往能力。故在課程編制上,可先設計有關增進自我了解的課程,再進一步設計人際交往課程,加以結合成為一系列完整的人際交往教學課程。

2.建設人際交往教學專業化的教師隊伍。

教師是最重要的教育因素,課程、教學方法能否取得效果,歸根到底取決于教師的態度和能力。如同沒有專門的課程一樣,我國小學人際交往教學也沒有專業的師資隊伍。人際交往教學是專業性要求很高的教學活動,有其自成一體的教學目標、教學內容和教學模式,而且人際交往教學對從業人員的學識要求也很高,需要具備教育學心理學、社會學、倫理學等多學科的知識涵養。所以,開展人際交往教學必須培育本學科的專業化師資隊伍,盡快建立人際交往教學教師培訓機制,培育專業化教師隊伍,以確保小學開展人際交往教學的實效性。

3.鼓勵父母參與學習,以強化學習效果。

古語有云:有其父必有其子。父母的言行態度往往影響孩子的成長,兒童的言語表達與行為模式甚至反映其父母的溝通交往形態。所以,若父母參與人際溝通課程的學習,應可有助于孩子間正向的互動,甚至改變原先不良的家庭動力結構,增進親子關系。故在人際交往教學的設計與安排上,可增加親子學習活動單元,提供親子共同學習的機會。

小學是人際關系形成與發展的關鍵階段,這個階段人際關系的處理,對其健全人格的發展及認知能力、行為習慣的形成有重要影響。由于我國小學生人際交往教育還處于初始階段,各個學校在教學方法及模式也存在較大的差異,同時不夠系統和成熟,因此,人際交往教學要不斷在理念、具體的教學方法及教學內容等方面進行深入探討和創新,方能保證人際交往的教學效果。

參考文獻:

[1]谷玉冰.小學生人際交往能力的培養[J].教學與管理,2011,06.

[2]吳霞.小學生校園人際關系的研究——以深圳市梅園小學為例[D].華中師范大學,2011,11.

[3]蔣春林.在社會實踐活動中培養小學生的人際交往能力[J].教育論壇,2013,02.

[4]李新鏘.人際初相識行動基模與人際適應[D].臺灣大學心理研究所博士論文.1999.

項目資助來源:

廣東省教育科學研究項目:家校合作理念下的小學生人際交往能力培養的實踐研究。