論中國共產黨在抗日戰爭中的政治主導作用

盛 軍

(中共代表團梅園新村紀念館,江蘇南京,210018)

中國共產黨首先號召全民族抗日

1931年,日本帝國主義制造“九一八”事變,中日民族矛盾開始上升為國內主要矛盾。中國共產黨首先號召抗日,9月20日中共中央發表《為日本帝國主義強暴占領東三省事件宣言》,9月22日作出《關于日本帝國主義強占滿洲事變的決議》,9月30日發表《為日帝國主義強占東三省第二次宣言》,這些宣言和決議,揭露日本侵略罪行,號召全國民眾以民族革命戰爭驅逐日本帝國主義出中國,爭得民族的解放與獨立。中國共產黨建立的中華蘇維埃共和國臨時中央政府1932年4月發布《對日戰爭宣言》,正式對日宣戰。

中國共產黨最早組織開展抗日游擊戰爭,大聲疾呼全國人民立即行動起來,把日寇驅逐出中國。從1932年初起,中國共產黨多次提出同要求抗日的軍隊和群眾聯合抗日的口號和主張。這些口號和主張,受到全國人民的熱烈歡迎和支持。到1933年底,中國共產黨領導的東北各地游擊隊發展成為東北抗日游擊戰爭的主要力量。1937年秋,東北抗日聯軍發展到11 個軍、3 萬余人,開辟了東南滿、吉東、北滿三大游擊區,同日偽軍進行大小幾千次戰斗,有力地打擊了日本在中國東北的殖民統治,支援和鼓舞了全國抗日救亡運動。

這一時期,中國共產黨率先高舉全民族抗戰旗幟,在組織游擊隊開展東北抗戰的同時,與國民黨愛國軍隊和各抗日武裝初步合作,先后進行了局部的抗戰和其他抗日活動,給予日本侵略者以有力打擊。中國共產黨關于全民族團結抗戰的宣言和抗日行動,喚醒了全國民眾的愛國熱情,激勵更多中華兒女奮起抗戰。

“九一八”之后幾年間,中國雖有此起彼伏的局部抗戰,卻遲遲不能發展成全面的、全民族的抗戰,這主要是國民黨蔣介石當時堅持“攘外必先安內”的政策,對日本的侵略采取“不抵抗主義”。1932年初,蔡廷鍇等率領十九路軍在上海浴血苦戰,并取得重大勝利,但蔣介石卻以軍民的勝利換取了喪權辱國的《淞滬停戰協定》。蔣介石對1933年的長城抗戰不予支持,不僅槍殺了著名愛國將領吉鴻昌,而且將馮玉祥逼上泰山,將方振武逼得流亡國外。與此同時,蔣介石對共產黨的鎮壓則是不遺余力。他的軍隊不調到抗日前線打日本,卻相繼以50 萬、100 萬大軍去對紅軍進行第四次、第五次“圍剿”。

這時的中國共產黨雖首先號召抗日,并領導了東北抗日游擊戰爭和支持其他抗日活動,但沒有及時地把黨的工作重點轉到領導日益高漲的全國人民抗日救亡運動上去,這主要是黨內的第三次“左”傾冒險主義和關門主義的錯誤。當時中國共產黨提倡的抗日統一戰線,不僅不包括國民黨,也不包括民族資產階級和其他中間勢力;中國共產黨當時不僅是階級解放戰爭和民族解放戰爭同時并舉,而且認為推翻國民黨的反動統治,是進行民族革命戰爭的前提。客觀上,國民黨在“九一八”以后不斷加強對紅軍的“圍剿”,中國共產黨和紅軍也不得不加強反“圍剿”的斗爭。

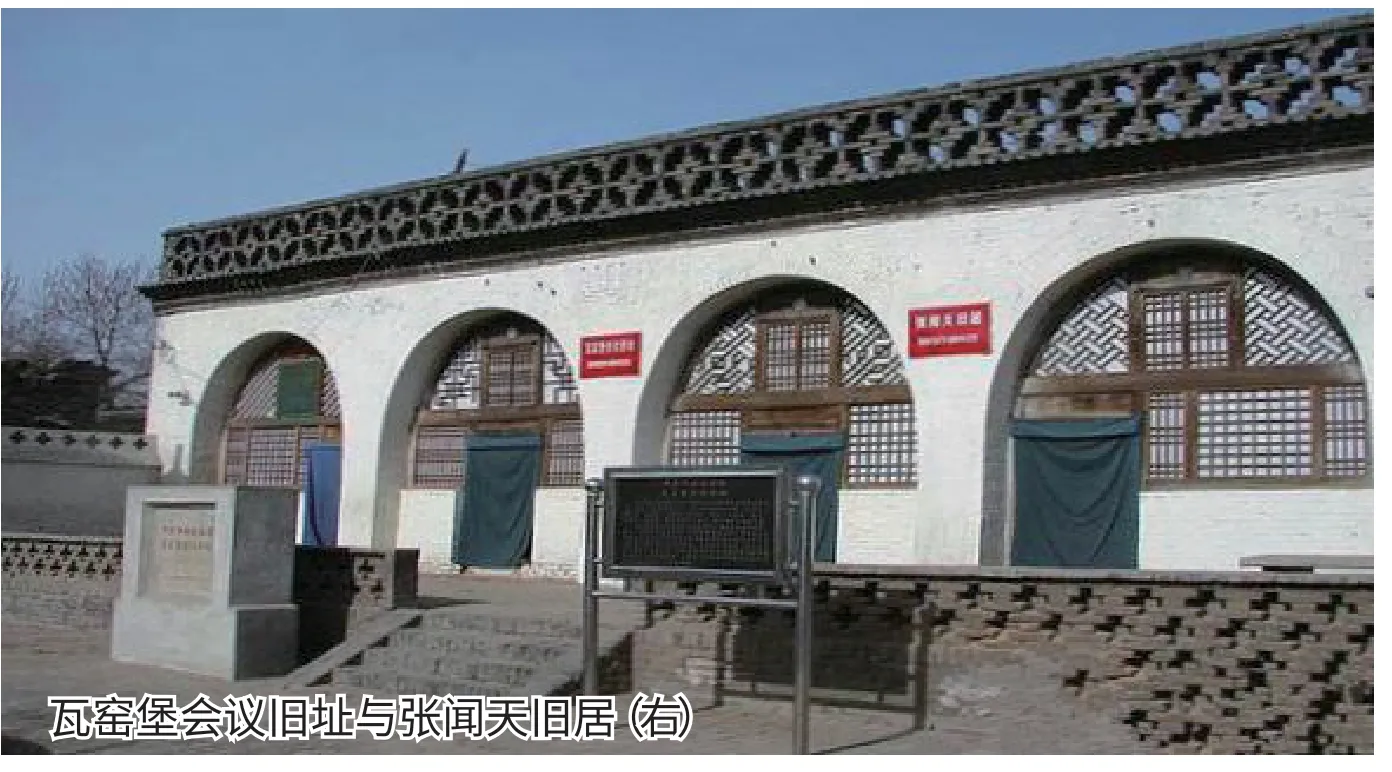

1935年1月,中國共產黨的遵義會議糾正了“左”傾錯誤,確立了毛澤東在全黨的領導地位,在關鍵時刻保全了黨和紅軍的基本力量。在共產國際關于建立反法西斯統一戰線的決定的影響下,中國共產黨于12月的瓦窯堡會議上,制定了建立廣泛的抗日民族統一戰線的完整策略,把黨的工作重點轉到領導抗日救亡運動的方向。

這時,能否實現第二次國共合作,主要取決于國民黨蔣介石是否放棄“攘外必先安內”的政策,是否停止反共內戰了。正如毛澤東在1936年12月1日《致蔣介石》信中所說:“當前大計只須先生一言而決,今日停止內戰,明日紅軍與先生之西北‘剿共’大軍,皆可立即從自相殘殺之內戰戰場,開赴抗日陣線,……化敵為友,共同抗日,則不特吾人之幸,實全國全民族之唯一出路也。”[1]國共兩黨相互為敵已近十年,中共真誠主張“兄弟鬩于墻,外御其侮。”國民黨蔣介石能夠停止“剿共”,化敵為友,接受第二次國共合作,從而參加中日戰爭,同第一次國共合作的大革命一樣,起了政治領導作用,而且這種作用比第一次國共合作的大革命時期大得多。這是因為第一次國共合作的大革命后期,黨曾犯了放棄無產階級的獨立性和領導權的右傾錯誤,而在抗日戰爭時期,中國共產黨沒有重犯這種錯誤,而是始終堅持獨立性和爭取領導權。

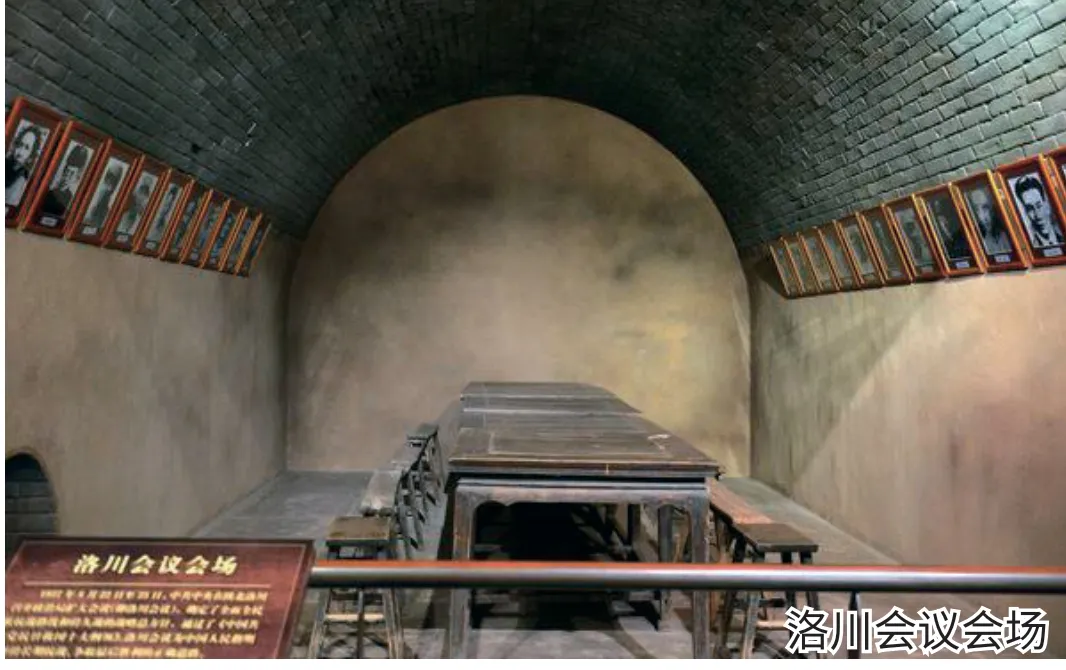

洛川會議舊址(左)與毛澤東舊居

關于中國共產黨在抗日戰爭和抗日民族統一戰線中的政治領導作用,毛澤東在抗日戰爭全面爆發前夕1937年5月召開的全國黨代表會議上的《中國共產黨在抗日時期的任務》報告中說過:“在某種歷史環境能夠參加反對封建制度的中國資產階級,由于它在經濟上政治上的軟弱性,在另一種歷史環境就要動搖變節,這一規律,在中國歷史上已經證明了。因此,中國反帝反封建的資產階級民主革命的任務,歷史已判定不能經過資產階級的領導,而必須經過無產階級的領導,才能夠完成。并且只有充分發揚無產階級在民主革命中的堅持性和徹底性,才能克服資產階級的那種先天的動搖性和不徹底性,而使革命不至于流產。使無產階級跟隨資產階級呢,還是使資產階級跟隨無產階級呢?這個中國革命領導責任的問題,乃是革命成敗的關鍵。……依現時的情況說來,離開了無產階級及其政黨的政治領導,抗日民族統一戰線就不能建立,和平民主抗戰的目的就不能實現,祖國就不能保衛,統一的民主共和國就不能成功。在今天,以國民黨為代表的資產階級還帶著很多的被動國近代第一次全國、全民族的反侵略戰爭嗎?西安事變發生后,蔣介石迫于“剿共”政策的徹底破產和中國共產黨的抗日民族統一戰線策略的巨大影響,迫于國民黨內外要求團結抗日的各方面壓力,終于接受了第二次國共合作。

中國共產黨的政治主導作用

第一次國共合作采取的是共產黨員加入國民黨的合作形式,第二次國共合作則采取了黨外合作形式。這種黨外合作的特點就在于國共兩黨在組織上仍各自保持對自己的軍隊和政權組織的領導作用,并共同進行抗日戰爭。同時,對那些與共同抗日有關的問題進行協商,以求得解決。這就是毛澤東所說的既統一,又獨立。在抗日民族統一戰線的旗幟下,國共兩黨在各自領導的正面戰場和敵后戰場上,分別領導廣大軍民,共同進行抗日戰爭。在合作過程中,中國共產黨堅持獨立自主原則,放手發動群眾,建立人民武裝和敵后抗日根據地,貫徹執行“堅持抗戰、反對投降,堅持團結、反對分裂,堅持進步、反對倒退”和“發展進步勢力,爭取中間勢力,孤立頑固勢力”的方針。中國共產黨對于全國抗性和保守性,對于共產黨發起的抗日民族統一戰線,在長久時期中表示不敢接受,就是證據。這種情況,加重了無產階級及其政黨的政治領導責任。抗日救國的總參謀部的職務,共產黨是責無旁貸和義不容辭的。”[2]

毛澤東根據歷史經驗和當時國內的新形勢,提出了中國無產階級實現對全國各革命階級的政治領導的四個條件:第一,要根據歷史發展行程提出政治口號和為實現這種口號而提出關于每一發展階段和每一重大事變中的動員口號,作為全國人民一致行動的具體目標。第二,無產階級,特別是它的先鋒隊——共產黨,要成為實現上述目標奮斗的模范。第三,在不失掉確定的政治目標的原則下,建立與同盟者的適當的關系,發展和鞏固這個同盟。第四,共產黨本身的發展,思想的統一,紀律的嚴格性。毛澤東認為“這些條件是保證自己的政治領導的基礎,也就是使革命獲得徹底的勝利而不被同盟者的動搖性所破壞的基礎。”毛澤東在這里講的是對全國“各革命階級”的政治領導,當然包括對工人、農民、小資產階級以及民族資產階級的領導。

1937年8月洛川會議上,毛澤東作了關于軍事問題和國共兩黨關系問題的報告,具體分析了全國抗戰開始后的形勢,指出共產黨同國民黨的爭論已經不是應否抗戰的問題,而是如何爭取抗戰勝利的問題,而爭取抗戰勝利的關鍵是實行共產黨的全面抗戰路線,反對國民黨的片面抗戰路線。會議決定必須堅持統一戰線中無產階級的領導權。在敵人后方,要放手發動獨立自主的山地游擊戰爭,擔負起配合正面戰場、開辟敵后戰場、建立敵后抗日民主根據地的戰略任務。在國民黨統治區,要放手發動抗日的群眾運動,爭取全國人民應有的政治經濟權利;以減租減息作為抗日戰爭時期解決農民問題的基本政策等等。洛川會議的決議是正確的,這是中國共產黨領導抗日戰爭的一次全面部署,它為爭取共產黨在抗日戰爭時期的領導權,領導全國人民開展抗日斗爭指明了正確方向。

蔣介石被內外形勢所迫而抗日,抗日是動搖的。“九一八”事變發生后,蔣介石提出并堅持所謂“攘外必先安內”的方針。1935年12月,蔣介石宣稱:“和平未到絕望關頭,決不放棄和平;犧牲未到最后關頭,決不輕言犧牲。”他聲稱,如果抗日,日本在幾天內就能滅亡中國。“七七”事變以后,蔣介石還在幻想英美的“公正調停”。直到同年日軍發動進攻上海的“八一三”事變,直接威脅到國民黨統治的心腹地區時,蔣介石才被迫宣布“應戰”。

與國民黨相反,中國共產黨堅決主張抗日。“推翻國際帝國主義的壓迫,達到中華民族完全獨立”,是中國共產黨既定的革命任務。“九一八”事變后,中國共產黨、蘇維埃政府和工農紅軍,多次發表宣言,號召“以民族革命戰爭,驅逐日本帝國主義出中國”。“七七”事變后的第三天,中國共產黨就通電全國,呼吁全國同胞團結起來,抵抗日寇的侵略。中國共產黨一貫堅定地主張:武裝抗擊日本帝國主義的侵略,廢除日本在華一切特權,收復一切失地。在中國共產黨的影響、推動、組織和領導下,中國億萬人民參加了抗日戰爭。抗日戰爭的發動、堅持和勝利,特別是使這個勝利成為人民的勝利,都離不開中國共產黨的政治領導。

中國共產黨爭取領導抗日救國運動主動權

抗日戰爭前,中共中央曾在“左”傾關門主義的影響和束縛下,未能及時采取抗日民族統一戰線的戰略,去聯合轉向抗日的民族資產階級、上層小資產階級以及一切愿意抗日的集團和人們(包括從國民黨內部分裂出來的那些抗日將領和地方勢力),因而未能完全掌握住抗日救國運動的領導權。1935年12月黨中央制定了正確的抗日統一戰線戰略以后,中國共產黨就取得了領導全國抗日救國運動的主動權。1935年的“一二九”運動就是在黨的號召和領導下發動起來并迅速擴及全國的。1936年西安事變發生后,中國共產黨適時地采取了和平解決西安事變的正確方針,終于迫使蔣介石同意停止內戰、合作抗日。

在抗戰初期,國民黨政府及其領導下的軍隊,對日作戰是比較積極的。國民黨軍隊在這些戰斗中付出了重大犧牲,也較大地消耗了日軍的兵力。國民黨能夠在一年以上的時間內連續組織大規模的分別堅持三四個月之久的幾次會戰,貢獻顯著,證明中國共產黨倡導第二次國共合作、領導建立抗日民族統一戰線的策略是完全正確的。

毛澤東說:“一九三八年武漢失守后,日本侵略者停止了向國民黨戰場的戰略性的進攻,逐漸地將其主要軍事力量轉移到解放區戰場……;從這時起,國民黨政府開始了它的政策上的變化,將其重點由抗日逐漸轉移到反共反人民。這首先表現在軍事方面。它采取了對日消極作戰的政策,保存軍事實力,而把作戰的重擔放在解放區戰場上,讓日寇大舉進攻解放區,它自己則‘坐山觀虎斗’。一九三九年,國民黨政府采取了所謂《限制異黨活動辦法》,將抗戰初期人民和各抗日黨派爭得的某些權利,一概取消。”[3]國民黨政府不斷地配合日軍“掃蕩”、背信棄義地從背后向共產黨領導的人民抗日軍隊進攻;“從一九三九年起直到一九四三年秋季為止的五年之內,國民黨政府發動了三次大規模的‘反共高潮’,分裂國內的團結,造成嚴重的內戰危險。震驚中外的‘解散’新四軍和殲滅皖南新四軍部隊九千余人的事變,就是發生在這個時期內。”[4]同時,“在國民黨統治區內,國民黨政府將一切民主黨派,首先和主要地是將中國共產黨打入地下。在國民黨統治區各個省份的監獄和集中營內,關滿了共產黨人、愛國青年及其他民主戰士。”[5]中國共產黨領導人民抗日軍隊一次又一次地粉碎了國民黨軍隊的進攻,打退了它發動的三次“反共高潮”,并且在同國民黨作斗爭時,堅持“有理、有利、有節”的原則和“以斗爭求團結”的方針,這樣才維持了國共合作抗日局面,直到取得抗日戰爭的勝利。這說明,中國共產黨對于堅持抗日戰爭到勝利,同樣起了政治領導作用。

抗日戰爭是全國范圍的民族解放戰爭,同第一次國共合作的大革命的相同之處在于有中國共產黨在政治上的領導和組織上的推動。不同之處是,這時中國共產黨已經是成熟的黨,有了正確的政治路線和正確的軍事路線,學會了進行人民戰爭,并且學會了治國安民、建設革命根據地。黨已經總結了前兩個發展階段的經驗,在同資產階級結成統一戰線問題上,既不是一切聯合否認斗爭,又不是一切斗爭否認聯合,而是實行又聯合、又斗爭,在統一戰線中堅持無產階級的獨立性和無產階級的領導權,在同大資產階級斗爭時,實行“有理、有利、有節”的正確方針。黨已經有了一支在自己領導下的堅強的全心全意為人民服務的軍隊。這支軍隊(包括八路軍和新四軍)開赴抗日前線時雖然只有四萬多人,但是這四萬多人卻是從中國革命的熔爐中鍛煉出來的精華和骨干力量。它一經開赴前線和深入敵人后方,就和廣大的人民結合在一起,迅速地發展壯大,到1940年就發展到50 萬人,到1944年更發展到77萬人(解放區人口9200萬人),抗擊了侵華日軍的58%(47萬人)和偽軍的95%以上(22 萬人),成了抗日救國的重心。

抗日戰爭是國共兩黨共同進行的,但是共產黨在抗日戰爭中起到了政治主導作用。在中國共產黨大力倡導并積極促成的抗日民族統一戰線旗幟下,中國各族人民萬眾一心,同仇敵愾,英勇奮戰,最終打敗了窮兇極惡的日本侵略者,為奪取世界反法西斯戰爭的全面勝利作出了偉大的歷史性貢獻。中國共產黨起到的這種主導作用,是在工人階級同大資產階級爭奪領導權的斗爭過程中實現的。這種爭奪領導權的過程和結果最終決定了中國共產黨的發展方向。

[1]《毛澤東書信選集》,人民出版社1983年版,第88頁。

[2]《毛澤東選集》第一卷,人民出版社1991年版,第261頁。

[3][4][5]《毛澤東選集》第三卷,人民出版社1991年版,第1042頁。