赤水:生態因竹而美 百姓因竹而富

文丨當代貴州全媒體記者 鄧萬里

赤水:生態因竹而美 百姓因竹而富

文丨當代貴州全媒體記者 鄧萬里

今天的赤水,群眾依竹而農、依竹而工、依竹而富,全市逐步構建起竹產業循環發展體系,竹子已成為實現生態美、生活富的有力支撐。

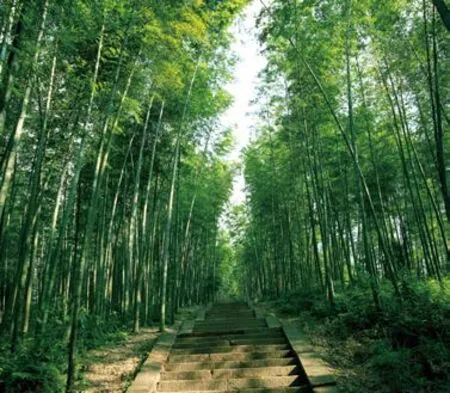

初冬的赤水河畔,依舊綠意盎然,一片片竹林在微風吹動下秀美異常。

赤水市丙安鄉丙安村村民曾富強大清早出門砍竹。他家的600多畝竹林一年產竹20余噸,靠賣竹筍和竹原料就可收入8萬余元。

在竹子之鄉赤水,生態因竹而美,百姓也因竹而富。

依托130萬余畝竹林,赤水市竹循環產業發展風生水起,形成了造紙、竹地板、竹纖維、竹工藝品等10多個領域上百種產品,“竹業強市”的目標正一步步變為現實。

產業培育變生態包袱為生態凸顯

從赤水市區驅車向東南,約30分鐘車程,便到了丙安古鎮。巷子里來往的游客讓這座千年古鎮熱鬧非凡。

然而,十年前的丙安古鎮游客很少。近年來丙安古鎮的旅游興起,除了交通的便捷,更多得益于生態環境的改善。

站在古鎮索橋上仰頭而望,四周綠竹掩映,竹林間小溪潺潺。

曾富強家就在竹林里,從古鎮街巷出發,往上爬幾分鐘的石梯便是。

曾富強說,過去的丙安村,大片土地種莊稼,既沒有經濟收入,也造成水土流失嚴重,漸漸走上“栽種一偏坡,收回一小籮”的窮路。

為走出這一惡性循環,2000年起,丙安村在政策號召下,大規模開展退耕還林,全力實施生態修復工程。

但問題來了,退耕還林后,錢從哪里來,人往哪里去?栽果、種藥、養畜……這些方式村民早就已經試過了,效果并不明顯。

經有關部門研究,赤水的土壤氣候與福建省永安市類似,適合栽種竹子。永安市靠竹而興,赤水是否同樣可以?

2001年以來,赤水市抓住國家實施天然林保護和退耕還林機遇,把“竹業強市”作為經濟發展戰略,大力實施退耕造竹工程,全面推進“赤水河流域三百里竹廊”建設,走竹業生態經濟增長之路。

10多年來,赤水市從福建省引栽更具工業加工價值的楠竹,以每年5萬畝以上的速度營造竹林,造竹面積達75萬畝。目前,全市竹資源總面積達130萬余畝,人均竹林面積超過4畝。

以竹代木使赤水每年實現木材替代60萬立方米,等于每年節約下6萬畝森林,有效治理了水土流失,改善了生態環境和空氣質量。

如今,赤水森林覆蓋率達80.3%,成為貴州全省森林覆蓋率最高的縣(市),竹林面積占國土面積的比重和人均竹林面積均居全國第一,先后榮獲“全國林業生態建設先進市”、“全國水土保持生態環境建設示范市”、“全國綠化模范縣(市)”等稱號。

產業興起變分散經營為集聚發展

產業資源有了,如何將其轉化為經濟優勢?青山綠水能當飯吃嗎?

頂住爭論,曾被認為“不干正事”的赤水破釜沉舟,圍繞竹子做文章,竹林種植、產品加工、竹海旅游三大產業無縫對接,實現了生態保護和經濟發展的完美結合。

“由于竹子可永續利用,所以赤水搭建在竹子之上的發展道路是真正的綠色的可持續發展。”赤水市經開區工業經濟處主任劉濤說。

2010年,赤水市決定聚集發展竹產業,成立“竹業循環經濟工業園區”,發揮產業園區示范效應,積極推動新型工業化發展。

通過招商引資、鼓勵獎扶,赤水將老牌竹加工企業技改和新加工企業延展并重推進。截至2014年底,園區已入駐企業72家。其中投產企業63家,2000萬元以上規模工業企業43家,在建企業9家。

引進企業后,赤水還致力于技術創新,竹產業經歷了由過去粗放手工制作到如今的科技創新發展路徑。

在赤天化紙業股份有限公司內,幾十米高的藍色鐵架從山上連到山下,這是蒸煮塔,是國際竹漿林紙一體化最先進的技術。

“這是目前世界上最大的單套系統生產竹漿的設備。”生產部部長何金平亮出技術配備的“家底”:國內的削片機最多一小時削8噸竹片,他們的一小時能削40噸,同時還擁有國內制造的最大的堿回收爐。

污水處理技術上,赤天化紙業股份有限公司采用了當今世界上最先進的制漿工藝技術,污染物質盡可能在裝置內部進行封閉處理,從而大大減少了對周圍環境的壓力。

何金平告訴記者,公司在制漿生產廢液(黑液)的堿回收利用中,通過煅燒回用等技術手段,實現整個系統的封閉循環和制漿廢液的零排放。污水采用二級生物法處理,并增加脫色處理工藝,處理后的水對環境不會造成污染。

“園區招商引資時最重要的標準,就是無污染,因為生態環境是赤水市的財富,丟掉了生態,就是丟掉了飯碗。”劉濤說。

在新型工業化道路上,赤水還不斷進行自主開發,目前竹加工業方面已擁有近30項國家專利,形成了“竹—紙漿—原紙—紙品”、“竹—竹渣—竹板材(竹碳、竹肥)”、“竹—竹筍—休閑、居家食品”的產業鏈條。

目前,竹產業年產值達30億元以上,占全市工業產值的40%以上,引領著赤水經濟發展。竹地板、竹工藝品、竹纖維制品還遠銷日本、俄羅斯、美國、阿聯酋等17個國家和地區。

產業延伸變傳統農民為鄉村創客

竹子不僅給赤水帶來了巨大的經濟回饋,社會效益也同樣彰顯。

竹產業的興盛,吸收轉化了4萬多農村富余勞動力,農民接受勞動技能培訓機會增多,市場意識和從業技能得到提高,社會和諧指數穩定提升。

被當地人稱為“竹子大王”的姚連書,就是一個勵志故事。

1993年,姚連書從部隊退伍,回到赤水老家種地為生。1998年,他成為新錦竹葉公司的一名普通工人。

市場風云千變萬化。2010年底,新錦公司到了破產邊緣。姚連書決定與他人合作,貸款收購新錦公司。在不少人看來,這是一筆虧本生意,而姚連書卻認為竹產業前景廣闊。

2011年起,姚連書緊鑼密鼓地進行員工安置、生產線復產、進一步尋找產品銷路……在姚連書的努力下,公司情況開始好轉,并于2012年成功實現扭虧為盈。

2014年7月,姚連書與某林業高校合作,投入上百萬元建立“院士工作站”。當年10月,新錦公司竹塑新型復合材料技術研發獲得成功,該技術綜合利用竹屑和塑料廢棄物等為原料生產竹纖維板產品,實現了廢棄物資源化。

目前,新錦公司已在上海股權交易中心Q版成功掛牌,實現6000萬元產值,解決就業200余人。

在赤水市,像姚連書這樣的草根創業達人有很多。大同鎮孔灘橋村村民陳文蘭是一名民間藝人。她坐在條凳上,把竹篾條撕成線一樣的細絲,雙手靈巧地編織竹畫。

陳文蘭身后就是她的民族竹編工藝廠,一個小房間里放了很多竹編畫,從“歲寒三友”到“龍騰虎躍”,價格也從幾百元到上萬元不等。

陳文蘭拿出個竹編的燈籠罩:“外地客商讓我幫找這種竹原料。竹燈籠罩需要很長的竹節才容易編。我當時一看就笑了,一般外地竹子竹節最多長80厘米,我們這里最長的達到1米2。”未來,她想生產類似這樣的工藝品,“價格不算高,成品快又便于攜帶。”

“以前為了降低成本,工人都在自己的家里生產,不太好控制質量。現在希望更規范地生產,游客如能參觀整個生產過程,生意會更紅火。”陳文蘭說。

除了竹手工藝品,當地農民還依靠旅游興起漸漸發展起了農家樂、林下養殖等產業。大同鎮黨委副書記毛唐榮告訴記者,2014年當地農民人均收入達到1萬多元,幾乎都與竹子有關。

竹,已經融入赤水人的生產生活。目前,赤水市竹材加工利用率達95%以上,竹筍加工利用率達60%。

今天的赤水,群眾依竹而農、依竹而工、依竹而富,全市逐步構建起竹產業循環發展體系,竹子已成為實現生態美、生活富的有力支撐。(責任編輯/朱 江)

赤水竹海(翁永學/攝)