證券業集聚對經濟增長、區域經濟差距的影響研究

翟 艷,黃解宇

(運城學院 經濟管理系,山西 運城 044000)

證券業集聚對經濟增長、區域經濟差距的影響研究

翟 艷,黃解宇

(運城學院 經濟管理系,山西 運城 044000)

經濟增長和區域經濟差距受多種因素的綜合影響,其中,證券業集聚是一個重要因素。基于全國31省區市1990~2013年的時間序列數據的實證研究發現,證券業集聚與經濟增長和區域經濟差距之間既存在長期均衡關系,也存在短期均衡關系;證券業集聚不但沒有促進我國的經濟增長,還擴大了區域經濟差距。

證券業集聚;經濟增長;區域經濟差距

一、引言

改革開放以來,我國的經濟高速增長。然而,自2008年至今,經濟增長速度逐漸放緩,2013年為近年來的最低點7.7%。同時,由于國內實行非均衡發展戰略,各省市的資源稟賦、地理位置的差異,地區間的經濟發展極不平衡,區域經濟差距不斷擴大。[1-2]1978年各省市的人均GDP標準差僅為471元/人,而2013年則上升至21042.82元/人,35年間各省市人均GDP的標準差擴大了近45倍。這對我國經濟可持續發展極為不利。實現經濟增長方式轉變、縮小區域經濟差距,已成為當前急需解決的難題。大量的文獻表明,金融發展對經濟增長具有顯著的促進作用。[3-5]證券業作為金融系統的一部分,在促進經濟增長,縮小區域差距方面發揮了重要作用。證券市場從1990年發展至今,已具備較大的規模和較好的發展水平。2013年上市公司的規模和股票市價總值分別達到2489家和23.91萬億元,發行債券9萬億元。證券市場為實體經濟發展提供了大量的資金支持。然而,從行業集聚角度研究金融發展與經濟增長關系的較少,且現有研究也僅考慮了股票市場。顯然,進一步探討證券業集聚與經濟增長及區域經濟差距的關系,不僅能進一步深入認識金融發展與經濟增長和經濟差距之間的關系,也是對現有研究的進一步拓展與豐富。

二、文獻綜述與研究假設

我國的經濟增長和區域經濟差距受到多種因素的綜合影響,其中以金融發展的影響最為顯著。對金融發展與經濟增長、區域經濟差距關系的研究,多以國家和區域層面的研究為主,結論也不盡相同。從國家層面來看,韓廷春(2001)的實證分析發現,金融發展對經濟增長有顯著的負面影響;[6]周立和胡鞍鋼(2002)則認為金融發展有利于長期經濟增長,且金融發展的差距是造成各地區經濟差距的主要原因之一。[7]蘇建軍(2014)利用省際面板數據實證分析后指出,金融發展與經濟增長互相影響。[8]從區域層面來看,徐琤(2006)認為西部長期發展滯后的原因是融資結構失衡。[9]孫文軍和黃倩(2011)、宋翠玲(2013)、王瀟(2014)分別從省、市角度進行了研究,得出金融發展促進地方經濟增長的結論。[10-12]然而,上述文獻僅從金融發展的宏觀角度分析其與經濟增長、區域經濟差距的關系。

金融業由銀行業、保險業和證券業三部分構成,它們對經濟增長的作用也具有差異性。證券業作為金融發展的重要組成部分,其籌集資金、分散風險和優化資源配置的作用對經濟發展而言是非常重要的。尤其是隨著信息技術產業與網絡經濟的進一步發展,證券市場對經濟發展的影響更為突出,已成為國家經濟發展的晴雨表。目前對于證券業與經濟增長的關系的研究,主要集中于股票市場與經濟增長之間,對兩者關系的研究結論主要歸納為以下三個方面:一是股票市場與長期經濟增長顯著正相關,即股票市場促進了一國的經濟增長(Levine and Zervos,1996;殷醒民和謝潔,2001;楊再斌和匡霞,2004)。[13-15]二是股票市場對經濟增長的促進作用有限或不利。談儒勇(1999)認為股票市場對經濟增長的作用極其有限;[16]Arestis等(2001)利用發達國家的數據實證分析后發現,股票市場對經濟增長的促進作用較小。[17]王宗軍和鐘俐(2004)、高輝(2011)等的研究則認為,股票市場并沒有對經濟增長產生有力的支持;[18-19]而李凍菊(2006)則進一步指出,股票市場發展對經濟增長是不利的。[20]三是股票市場與經濟增長互相促進。段鴻斌和楊光(2009)、王瀟(2014)等的實證研究發現,股票市場與經濟增長存在著雙向因果關系。[21][12]上述差異較大甚至相悖的研究結論,意味著我們并未找到令人滿意的答案,并且上述文獻在研究中也忽略了債券市場對經濟增長的重要作用。盡管白欽先和張志文(2008)考察了股票市場和債券市場與經濟增長的關系,指出債券市場規模發展和股票市場的流動性均對經濟增長有促進作用,而股票市場規模發展對經濟增長影響卻顯著為負,[22]但受數據與研究方法的限制,還沒有進一步分析證券市場對區域經濟差距的影響。此外,從我國債券市場發展來看,2012年我國的債券籌資額是2722.8億元,占融資總額的29.2%,遠高于股票籌資3.6%的比重,債券市場的重要性進一步凸顯。因此,隨著我國證券市場的不斷成熟與發展,融資結構將發生更大變化,直接融資所占比重將越來越高,要真實反映證券市場對經濟增長的影響程度,還需充分考慮債券市場的作用。

以股票和債券為主的證券市場是聯結虛擬經濟和實體經濟的橋梁,對一國或區域的經濟增長作用重大。主要表現為:第一,加快儲蓄向投資轉化。一方面,證券市場集聚的大量信息不但克服了信息不對稱,還降低了交易成本;另一方面,發行證券不但為投資者提供了新的投資產品,拓寬了企業的融資渠道,提高了企業融資能力,還改變了我國企業的融資結構——以間接融資為主向直接融資轉變的變化。第二,證券市場對不同產業的資金需求進行市場配置,能提高資金使用效率,加速資本積累,促進經濟增長。我國經濟增長方式轉變的根本途徑是科技創新,而引導科技創新的關鍵是證券市場。由于證券市場分散風險的功能,投資者可以投資風險大且收益高的項目,使資金流向經營業績較好的企業或邊際效率較高的行業。籌集到資金的企業才有能力進行科技創新、加大研發投入,這不但能夠促進技術進步,帶來全要素生產率的增長,而且隨著企業技術壟斷帶來的高額利潤迅速增長,還促進行業的發展,實現產業結構的優化升級,催生新的經濟增長點,促進經濟更快增長。

證券業的地理集聚使其在區域分布上嚴重失衡。經濟發達地區的證券市場發展迅速,在資金供給量增加的同時降低了經濟欠發達地區的資金供給。優先發展的東部地區擁有中、西部地區無法比擬的資源、人才和交通等優勢,吸引了大量的企業在此聚集,近三年來東部地區的上市公司數量占全國的64%以上,股票和債券籌資額最高時分別占全國的66.9%和75.7%,東部地區出現明顯的證券業集聚。而中、西部地區不但上市公司的數量不到全國的40%,且股票和債券籌資額在2013年最高時也只僅占全國的39.6%和26.1%。金融資源的流動性使資金流向經濟發達的東部地區,為東部地區的技術創新提供了大量資金,其技術創新尤其是高新技術創新一旦完成,東部地區轉型升級后又將進入一個快速發展的階段,而部分中、西部地區依賴資源開發和重工業的發展方式卻不是可接續的,最終導致區域間經濟差距的進一步擴大。

因此,本文提出如下假設:證券業集聚促進了我國的經濟增長,但拉大了我國區域經濟差距。

三、模型構建與變量說明

(一)模型構建

根據上文的理論分析與假設,構建的計量模型為:CVt(RGDPt)=C+β1HHIt+β2CAPITALt+β3EXPORTt+β4GOVt+β5STRUCt+μit

(1)

其中,區域經濟差距CV和經濟增長RGDP為因變量,證券業集聚HHI為自變量,t指時間,μit為隨機擾動項,其余為控制變量,具體含義如下所述。

(二)變量說明

1. 因變量

(1)經濟增長

通常用人均實際GDP增長率反映某區域的實際經濟增長水平,由于取得的數據是人均名義GDP,本文以1989年為不變價的CPI指數進行調整后得到全國的人均實際GDP,并以此為基礎計算出我國的人均實際GDP增長率來表示實際經濟增長率(RGDP)。

(2)區域經濟差距

經濟差距的度量有均值、標準差、變異系數等方法,本文采用變異系數度量區域經濟差距(CV),計算公式如下:

(2)

本文將全國分為四個區域,其中,東部地區是京、津、冀、滬、蘇、浙、閩、魯、粵和瓊;東北地區是黑、吉、遼;中部地區是晉、皖、贛、豫、湘、鄂;西部地區是桂、渝、川、貴、云、藏、陜、甘、青、寧、新、蒙。四大區域的人均實際GDP等于四大區域的實際GDP除以各區域的總人口。

2.自變量

對證券業市場結構的度量有兩種方法:絕對集中法和相對集中法。王寶安和羅曉光(2003)、方芳和付長文(2004)利用絕對集中度方法度量后指出,我國的證券市場還處于低集中度階段;[23-24]姚秦(2003)同時運用兩種方法計算后指出,我國的證券業集中度有明顯上升趨勢。[25]相比而言,相對集中度方法比絕對集中度方法更準確。因此,本文采用赫芬達爾指數度量證券業的集中度(HHI),其計算公式為:

(3)

根據所取得的數據,本文用股票籌資額和債券發行額來表示證券市場籌資額。si為某個區域股票籌資額與債券發行額之和占全國證券市場籌資額的比重。HHI為證券業集中度,取值介于0到1之間,HHI越大,表明證券業的區域集中程度越高。

3. 控制變量

影響經濟增長和區域經濟差距因素較多,為避免遺漏重要變量影響結果,本文依據上述文獻選取的主要控制變量有:產業結構優化調整升級是一國經濟增長的核心,本文用第二、三產業之和占GDP的比重來表示產業結構(STRUC);固定資產投資越多,對經濟增長的拉動作用越強,用固定資產投資總額占GDP的比重(CAPITAL),表示投資對經濟增長的影響;中國政府對經濟的影響較大,用政府財政支出占GDP的比重(GOV),表示政府對經濟的影響;對外開放政策在東部地區的優先實施,在帶來東部地區經濟快速增長的同時,也拉大了區域經濟差距,本文用進出口總額的對數值(EXPORT),表示我國的對外開放度。

證券市場籌資額來源于《中國區域金融運行報告》(2012~2013)和《中國金融年鑒》(1991~2012),其余數據來自于《中國統計年鑒》(1990~2013),并對相關數據整理計算而得到。

四、實證分析

(一)時間序列數據的平穩性檢驗

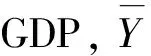

為避免可能出現“偽”回歸問題,需要分析時間序列數據的平穩性。本文采用ADF單位根檢驗方法,得到各變量的單位根檢驗結果。如表1所示。

表1 時間序列數據平穩性檢驗結果

注:“△”表示變量的一階差分;檢驗形式中(C,T,K)分別表示常數項、時間趨勢項、滯后階數(根據AIC值和SC值最小的原則確定)。

從表1的結果來看,在10%的顯著性水平上,各變量的水平值均存在單位根,為非平穩序列。對所有變量進行一階差分后發現,所有變量均為一階單整。因此,可以進行協整檢驗。

(二)協整關系檢驗

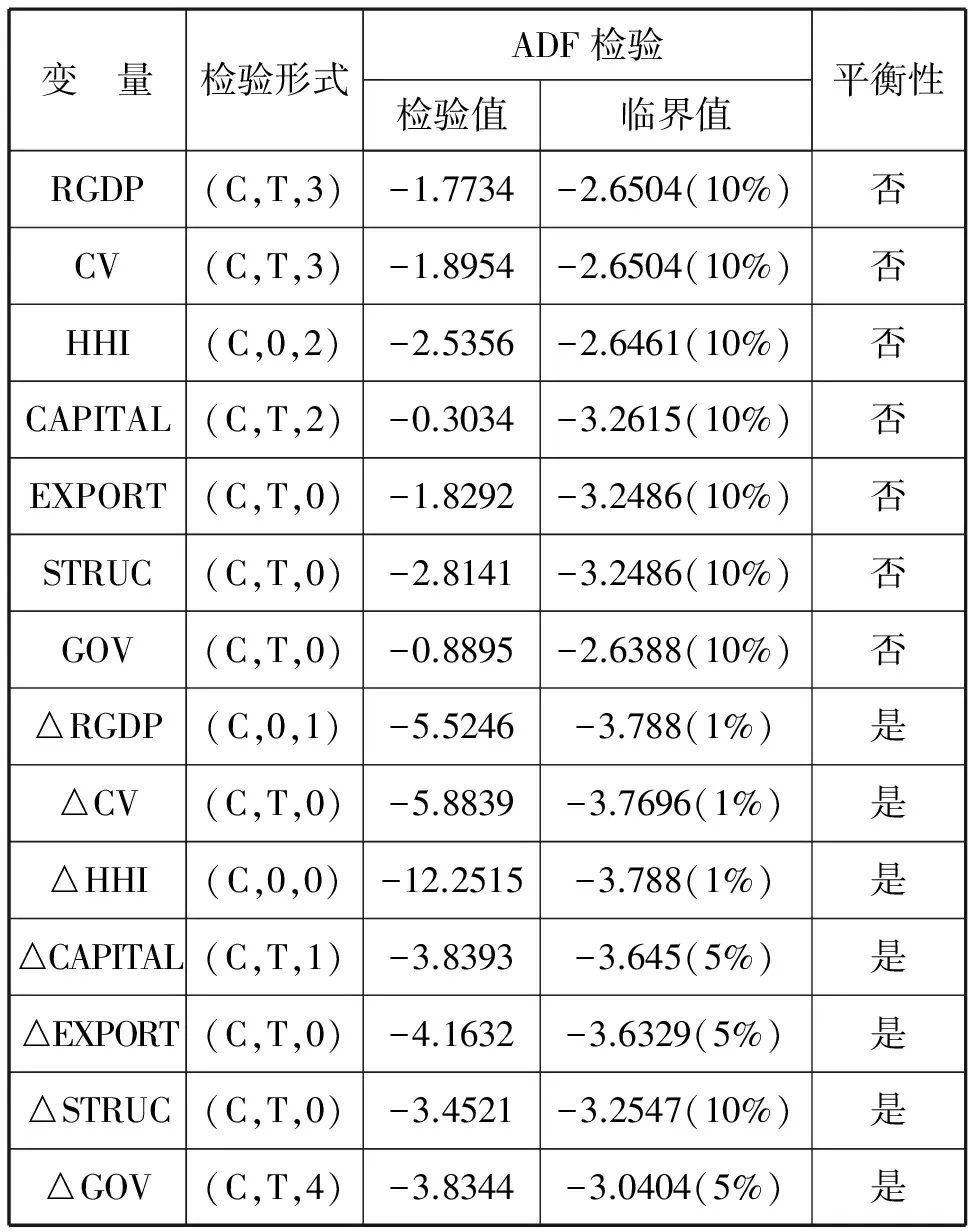

雖然這些經濟變量本身是非平穩的,但它們的某種線性組合卻是平穩的,即這些經濟變量之間存在著一個長期穩定的關系。對于多變量的協整分析,一般采用Johansen檢驗法。本文采用Johansen協整模型分別對RGDP與HHI和CV與HHI之間的關系進行協整檢驗。所選的協整方程中含有常數項,根據AIC和SC準則,確定兩組變量的最優滯后階數均為1,其協整檢驗結果見表2和表3。

表2 RGDP與HHI、CAPITAL等變量的Johansen協整檢驗結果

注:*表示在5%的顯著性水平上顯著(下表同)

表2表明,各時間序列變量在5%的顯著性水平上至少存在四個穩定的長期均衡關系。根據其均衡關系估計出的協整方程表達式為:

RGDP=-0.5749HHI+2.3097CAPITAL+0.3003EXPORT+0.1368GOV+0.7950STRUC+3.8154

(4)

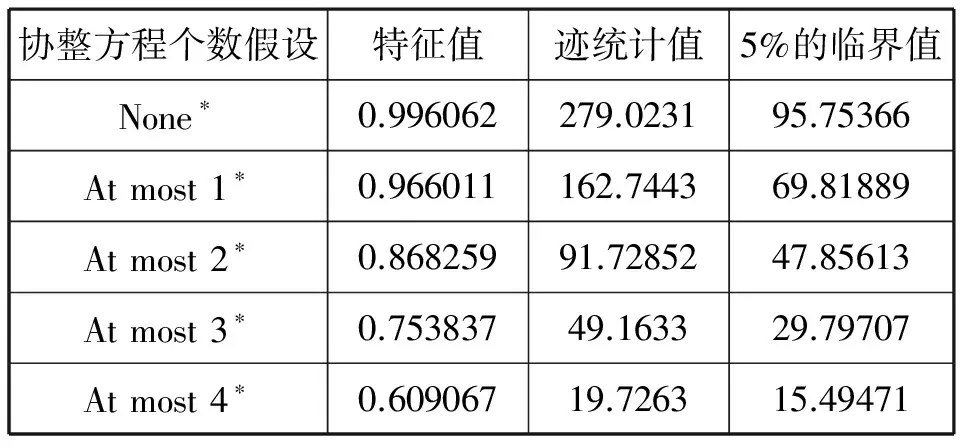

表3 CV與HHI 、CAPITAL等變量的Johansen協整檢驗結果

表3表明,顯著性水平為5%時,各時序變量之間至少存在三個穩定的長期均衡關系。根據其均衡關系估計出的協整方程表達式為:

CV=0.1589HHI-0.7184CAPITAL +0.1152EXPORT+2.6075GOV -2.4269STRUC+1.0027

(5)

從方程(4)和(5)可以看出,證券業集聚分別與經濟增長、區域經濟差距存在長期均衡的穩定關系。長期來看,證券業集聚與經濟增長具有負相關性,與原假設相反,與區域經濟差距具有正相關性,與原假設相同。具體來講,證券業集聚變動1%,經濟增長將下降0.5749%,區域經濟差距將拉大0.0597%,說明證券業集聚不但沒有促進我國的經濟增長,還拉大了區域經濟差距。我國的證券市場以國有企業為主,長期以來受政府的宏觀調控影響較大,證券市場并沒有發揮出其籌集資金、配置資源的作用,過多的計劃導致其市場優化資源配置的功能無法發揮,對經濟增長產生不利影響。由于東部地區優越的地理位置及國家優先發展戰略,大量的資源在東部地區聚集,資本的逐利性促使上市公司也主要集中在東部地區,2012年東部地區的股票籌資額和債券發行額分別占全國的66.9%和72.6%。雖然,近十年來我國先后實施了“西部大開發”、“中部崛起”和“振興東北老工業基地”等重大戰略,中西部地區、東北地區也享受到政策傾斜的福利,吸引大量的資金流入支撐其經濟發展,但地區間的經濟差距并沒有縮小。

方程(4)中,經濟增長與固定資產投資、對外開放度、政府財政支出和產業結構調整均為正相關的關系,說明這些因素也是導致我國經濟增長的原因。其中,固定資產投資的作用最大,反映出我國的經濟增長主要依靠投資拉動;產業結構調整的作用次之,說明產業結構調整優化對經濟增長的促進作用在逐步顯現;雖然對外開放的促進作用則有所下降,但高于政府財政支出的作用。

方程(5)中,區域經濟差距與固定資產投資和產業結構是負相關,與對外開放度和政府財政支出是正相關。固定資產投資的增加、中西部地區承接了東部地區的產業轉移及各地區進行的產業結構調整,縮小了我國的區域經濟差距。政府財政支出和對外開放的政策傾斜,使東部地區優先發展成為經濟發展水平最高的地區,也是吸引外資最多的地區,也是吸引外資和進出口最多的地區,導致我國的區域經濟差距不斷擴大。

(三)誤差修正模型

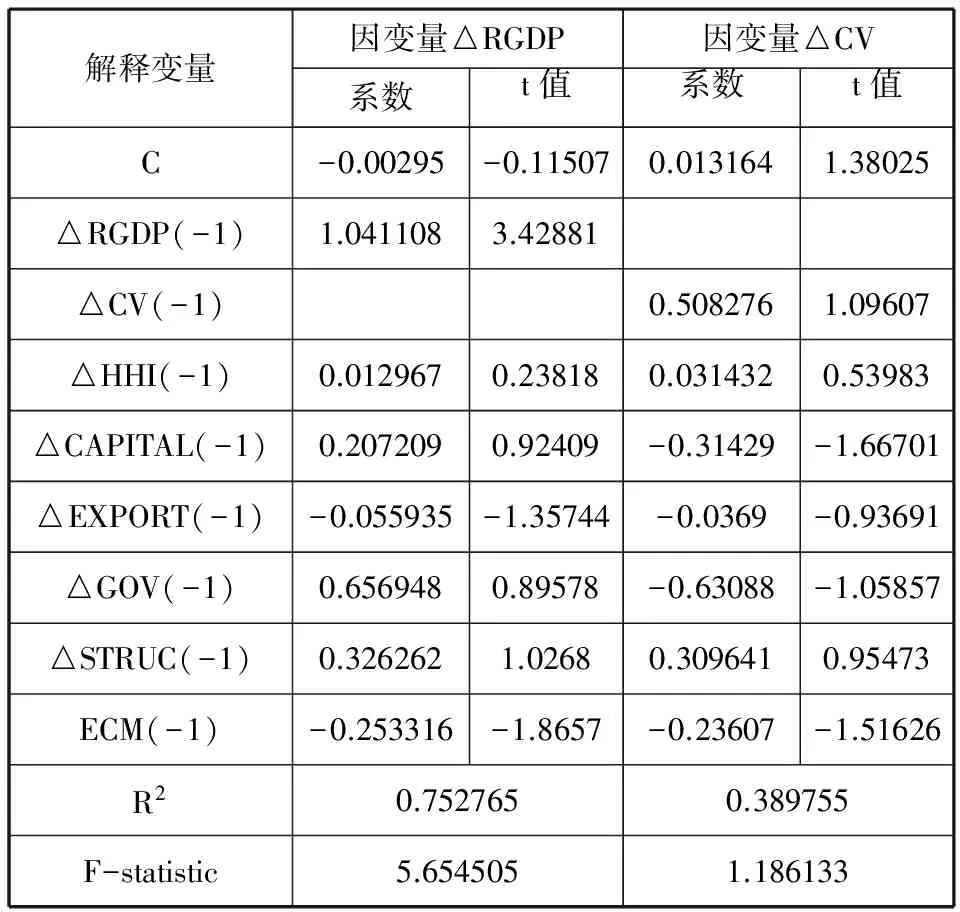

通過協整檢驗發現,RGDP與HHI、CV與HHI等變量之間存在短期動態過程中不斷調整的長期動態均衡穩定關系,因此需要建立誤差修正模型解釋因變量的短期波動是如何決定的。引入長期均衡關系模型方程(4)和(5)中產生的殘差序列作為解釋變量,說明在長期均衡趨勢中各時點出現偏誤的程度。所建立的誤差修正模型結果如表4所示。

表4 誤差修正模型結果

其中,△表示一階差分,ECM為均衡誤差,ECM項系數的大小反映了對偏離長期均衡的調整程度。表4表明,兩個模型中的ECM項系數估計值均為負值,符合反向修正機制,說明經濟增長和區域經濟差距一旦偏離了其長期均衡時,是能被調整和修正的。短期來看,證券業集聚滯后一階對區域經濟差距的促進作用大于對經濟增長的促進作用,但整體來看,對兩者的促進作用均不是很大。從長期來看,如果經濟增長偏離長期均衡,在下一時期這一偏離將有25%得到修正;如果區域經濟差距偏離長期均衡,將有23.7%在下一期得到修正。

五、結語

金融發展與經濟增長的關系是現代經濟研究的重要內容,證券市場作為重要的資金池,其發展的健康與否對我國的經濟增長有巨大影響。本文從金融發展與經濟增長的相關理論出發,利用1990年~2013年的相關數據,采用協整檢驗和誤差修正模型,系統分析了證券業集聚對經濟增長和區域經濟差距的影響,得出以下結論:(1)從協整檢驗結果來看,我國的證券業集聚的上升不但沒有促進經濟增長,還擴大了區域經濟差距。(2)從誤差修正模型來看,證券業集聚與經濟增長和區域經濟差距之間既存在長期均衡關系,也存在短期均衡關系。

要發揮證券市場對經濟增長的促進作用,一方面需要繼續完善資本市場,豐富投資品種;另一方面減少政府對證券市場的干預,發揮證券市場優化資源配置的功能,才能實現證券市場對經濟增長的促進作用。區域經濟發展失衡,最終會影響到整個經濟增長,所以在促進經濟增長的同時,還要考慮區域經濟的協整發展。只有兩者兼顧,才能實現我國經濟的可持續發展。

[1] 劉軍,閭曉兵,姜彩樓.中國地區差距的歷史考察與實證研究[J].經濟體制改革,2009(5).

[2] 彭文斌,劉友金.我國東中西三大區域經濟差距的時空演變特征[J].經濟地理,2010(4).

[3] Rajan R G,Zingales L.Financial dependence and growth.[J].The American Economic Review,1998(3).

[4] 王翔,李凌.中國的金融發展、經濟波動與經濟增長:一項基于面板數據的研究[J].上海經濟研究,2009(2).

[5] 孫維峰.金融集聚、資源轉移與區域經濟增長[J].投資研究,2012(10).

[6] 韓廷春.金融發展與經濟增長:經驗模型與政策分析[J].世界經濟,2001(6).

[7] 周立,胡鞍鋼.中國金融發展的地區差距分析:1978——1999[J].清華大學學報:社科版,2002(2).

[8] 蘇建軍,徐璋勇.金融發展、產業結構升級與經濟增長——理論與經驗研究[J].工業技術經濟,2014(2).

[9] 徐琤.中國區域經濟發展中的金融結構差距[J].社會科學,2006(9).

[10] 孫文軍,黃倩.金融發展對經濟增長的影響分析——基于云南省的實證研究[J].云南財經大學學報,2011(3).

[11] 宋翠玲.區域經濟差距與金融差距關聯性的實證分析——以江蘇省為例[J].金融經濟:理論版,2013(11).

[12] 王瀟.金融發展對經濟增長的影響——基于上海1992-2012年時間序列數據的實證分析[J].經濟論壇,2014(2).

[13] Levine Ross, Zervos,Sara. Stock markets,banks,and economic growth[J].World Bank Policy Research Working Paper,1996(12).

[14] 殷醒民,謝潔.中國股票市場與經濟增長關系的實證研究[J].復旦學報:社會科學版,2001(4).

[15] 楊再斌,匡霞.股票市場與中國經濟增長關系的實證研究[J].財貿研究,2004(3).

[16] 談儒勇.中國金融發展與經濟增長關系的實證研究[J].經濟研究,1999(10).

[17] Arestis P, Demetriades P O,Luintel K B.Financial development and economic growth:the role of stock market[J]. Journal of Money,Credit and Banking,2001(1).

[18] 王宗軍,鐘俐.我國股票市場與經濟增長的實證研究[J].武漢金融,2004(5).

[19] 高輝.金融中介、股票市場與經濟增長:基于聯立方程模型的實證分析[J].上海經濟研究,2011(2).

[20] 李凍菊.股票市場發展與經濟增長的關系研究—源自計量經濟學的解釋[J].金融研究,2006(9).

[21] 段鴻斌,楊光.股票市場與經濟增長:基于中國的經驗分析[J].中央財經大學學報,2009(12).

[22] 白欽先,張志文.金融發展與經濟增長——中國的經驗研究[J].南方經濟,2008(9).

[23] 王寶安,羅曉光.中國證券業集中度分析[J].科技與管理,2002(2).

[24] 方芳,付長文.中國證券業集中度、規模對績效的影響[J].金融研究,2004(1).

[25] 姚秦.中國證券業的集中度:現狀、成因及趨勢[J].改革,2003(1).

【責任編輯 楊 強】

2014-10-26

教育部人文社會科學研究規劃基金項目(12YJA790050);山西省重點扶持學科管理科學與工程學科項目(XK-2013005)

翟艷(1976-),女,運城學院經濟管理系講師,經濟學碩士,研究方向為區域經濟發展。

F832.1,F207

A

1008-8008(2015)01-0064-05