民宿進行時

駱曉昀 張琰

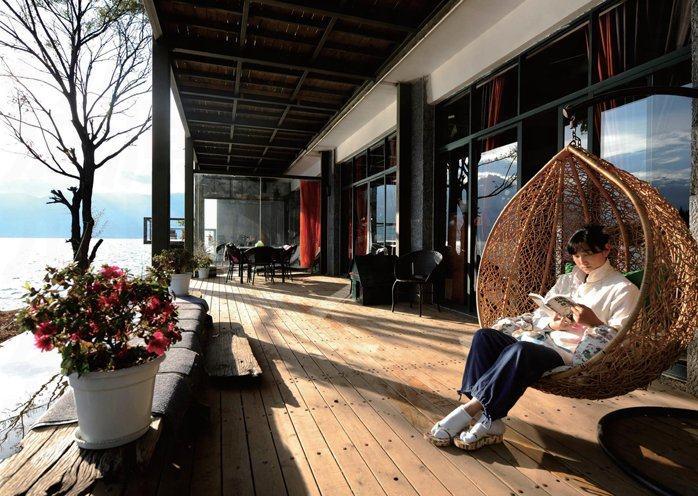

一位游客在云南大理雙廊云客棧海景露臺看書

暑期是大理的旅游旺季,朱增宏又忙碌起來。

忙碌的同時,他也擔憂,“再這么下去,估計干幾年就做不下去了。”

朱增宏告訴《瞭望東方周刊》,早在2012年他投資客棧時,已經感覺大理客棧數量趨于飽和。

民宿的熱潮并不止于大理。易觀智庫2014年發布的相關行業報告顯示,僅2014年第二季度,在線客棧民宿預定市場的規模就達到1.3億元,環比增長58.5%,同比增長333.3%,遠高于在線酒店預訂市場。

根據這份名為《中國在線客棧民宿預訂市場專題研究報告2014》,大眾出行主體已由商務出行轉向個人旅游,居民對于客棧民宿等個性化主題酒店需求增加,預訂市場隨之迎來爆發式增長。

夾縫中求生存?

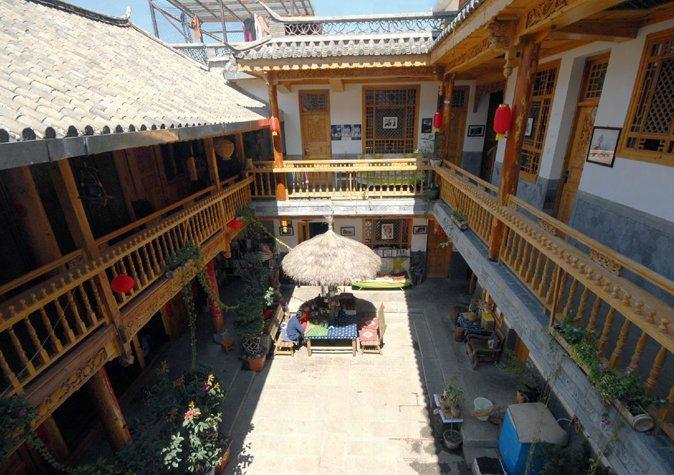

1982年出生的朱增宏,在云南大理擁有一家名為“老黑”的客棧。而7年前,他還在成都一家媒體從事攝影工作,汶川地震發生后曾用3年時間記錄災后重建。

2012年,朱增宏回到故鄉云南,開客棧。據他說,原因有幾個,“我是云南南澗人,是彝族;開客棧可以滿足自己想要的生活,也想讓家鄉跟著自己走出深山;可以賺錢。”

客棧原本是一座白族四合院,其中一間房建于上世紀80年代,其余修建于2008年前后。從翻新到改建,朱增宏一共投資60萬元,很大一部分資金來自貸款和家人朋友的幫忙。

開業初始,客棧共擁有14間客房,2014年朱增宏關閉所有一樓的客房,改建為書房或茶室,擴大了公共活動空間。目前這里僅余下10間客房。

對于這次改建,朱增宏解釋:大理客棧太多,競爭激烈。而且,旅游有淡旺季,來大理的游客人數波動較大,“原本的客房數量過多,不如擴大公共空間,為住店朋友提供更多娛樂場所”。

實際上,在他決定改建前一年,大理已經迎來新一波的客棧修建熱潮。據朱增宏介紹,自2015年1月后,客棧的興建和競爭更加白熱化。

大理目前的民宿客棧經營者,大致分為幾類:一是當地擁有房子產權的白族百姓;二是民俗客棧連鎖化集團;三是朱增宏這樣靠租房經營的個人投資者。

第一類有成本優勢,第二類占據資本優勢,相比之下,第三類經營者只能在夾縫中求生存。

地方政府助力

類似朱增宏這樣的投資者,正是木堯關注的客戶之一。

木堯自稱中國鄉村旅游首席自媒體“參見莊主”總編輯,目前經營的“參見莊主”微信公眾號,專注為休閑農莊(山莊)、農家樂、漁家樂、民宿、度假村、民俗村、家庭休閑農場、生態旅游莊園等休閑觀光農業經營者(莊主)提供經營、管理意見等。

出于對民宿、鄉村游的興趣,木堯此前考察了國內的一些民宿。他發現這個行業存在很多問題,“參見莊主”由此誕生。經營僅半年的這個公眾號,粉絲已超過2萬人,其中絕大部分都是民宿和鄉村旅游的經營者和實踐者。

在木堯看來,2014年才是中國民宿發展的元年。“從這一年開始,民宿這個詞真正為中國大陸公眾所熟知。”

據他介紹,為了開發鄉村旅游業,多地都已成立鄉村旅游辦。比如山東,就在主抓農家樂、民宿等。

本刊記者查詢到浙江松陽縣2013年發布的89號文件顯示,到2017年,全縣要培育和建設5到7個農家樂綜合體。每年安排農家樂項目專項資金200萬元。農家樂綜合體要按照相關標準進行驗收,合格后按“精品”和“合格”類別,分別給予最高不超過30萬元和20萬元的補助。

培訓機構也加入了這個熱潮。比如,2015年6月19日,在號稱擁有南海畔最具特色的民宿村——較場尾,“i20故鄉民宿主人培訓計劃”正式開班。據主辦方介紹,這個培訓旨在幫助愿意在鄉村經營民宿的年輕人,為他們提供民宿主人/管家培訓和見習的機會,并助力其自主創業。4天的培訓,費用為每人2600元,不包括往返路費、住宿費、餐飲餐。

經濟決定熱度

安徽大學徽學研究中心主任卞利則認為,經濟發展是民宿興起的基本條件。“人民生活水平提高后,城市居民會對城市產生厭倦,期望回歸農村生活,懷念農耕文化。這也是此時國內‘民宿熱’興起的主要原因。”

寧波867文化創意中心董事長翁世軍也有類似的看法。他表示,中國通過30年的努力,已不缺少高GDP和“世界第一”,現在更需要一次文藝復興,任何一個民族都是如此。他認為,民宿熱的背后更多體現的是大眾對人文、信仰、自由、獨立的思考與追求,這才是一個民族真正崛起的表達。

翁世軍說,原先只提供床鋪和早餐的民宿經營方式,如今已變得豐富多彩,生態民宿、假日農莊、鄉村旅店、主題民宿。越來越多的民宿類型給了喜歡親近自然的人們更多選擇。

云南大理“老黑”客棧內景(朱增宏/ 攝)

個性化的民宿顯然更能滿足年輕人的出行期待。易觀國際公布的“中國客棧民宿預訂市場用戶調研”結果顯示, 26~35歲的用戶是中國在線客棧民宿預訂用戶的主體,占了一半左右的份額。

這份調研報告分析認為,對于消費者而言,客棧民宿產品區別于標準化住宿產品的地方在于不僅實現“住”的功能,同時通過環境的營造和提供個性化服務使消費者身心舒展、感受到有別于日常生活的旅游體驗。

困境和出路

翁世軍擔心,民宿熱潮將讓更多人、更多資本以“民宿”之名進入鄉村,可能“又將在鄉村開始建造假古董,仿建民俗村、明清村、民國村……”

作為徽州文化的研究者和保護者,卞利曾多次入住婺源、黟縣等地的民宿。他發現,在徽州的古村落,已經出現部分仿古建筑。

“利益驅動現在是我國不少‘遺產’申報的特色,所以現實中完全摒棄利益的保護根本無法存在。外地投資者對古民居的改造經營,一定程度上會提升當地居民的保護觀念。至少,這會讓當地人意識到古民居是有價值的,不再隨意拆除。”卞利說。

他認為,在國內,民宿是新興產業,無論專家還是媒體都不應借保護鄉村之名而扼殺它,“現在需要的是,營造發展空間,靜觀其變。”

更重要的是,政府以及管理部門需及時制定相關法律、法規,設立準入機制,幫助民宿解決規范、安全等問題。

木堯發現,近年來如同雨后春筍般出現的民宿除了本身文化特色把握不到位以外,還面臨著其他困境。比如,相關政策體系不完備,研究不夠深入,存在表面化現象。再比如,整體特色不明顯,設施設備不完善,沒有很好地結合當地的規劃、民風民俗等。

在剛剛過去的5月,浙江德清發布了我國首部縣級鄉村民宿地方標準規范。這份被稱為《鄉村民宿服務質量等級劃分與評定》的“標準規范”不僅給“鄉村民宿”下了定義,還對鄉村民宿服務質量設定了基本要求。

相關標準的陸續出現,是會讓民宿日益規范,還是會出現“萬村一面”的形態?暫時還沒有答案。