乾安樣本:重病區的重生

王元元

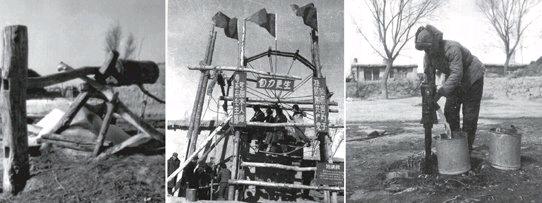

過去居民飲用的大口徑土井(左)。上世紀70 年代防氟改水打深水井現場(中)。乾安縣贊字鄉敢字村建成的手壓式防氟深井(右)

直至今天,回憶起50年前命字村的情景,79歲的卜煥清仍然心有余悸。

當時,全村人像是得了一種怪病,小孩牙齒泛黃、老人彎腰駝背,連牲畜腿腳都有毛病。久而久之,命字村也就成了方圓十里的“怪病村”,鮮少有人踏足,外地姑娘都不愿意嫁過去。

在那個封閉的年代,命字村的男女老幼并不知道這種怪病從何而來,但由此帶來的陰影卻揮之不去。直到后來當地衛生部門的調查才揭開這一秘密——飲水中氟含量超標導致的地方性氟中毒,又稱飲水型氟中毒。

后來的多方調查顯示,命字村所在的吉林省乾安縣正是飲水型氟中毒的重病區。

由此,一場持續50年的氟中毒治理大戰在乾安打響。今天,乾安通過實施改水工程,使病區的水氟含量合格率提高到97.8%,發病率由1964年的23%下降到目前的2.4%,實現了有效防控。

怪病出沒

飲水型氟中毒在乾安的歷史可以追溯至80年前。根據乾安縣志的記載:1932年,乾安縣公安局在呈給相關部門的報告中曾指出,管轄境內婦女因受水土關系患腰腿疼痛的有2500人左右。到上世紀50年代,該病再次引發關注。

乾安縣疾控中心地方病科科長張曉東告訴《瞭望東方周刊》,彼時乾安境內廣泛流傳著一種腰腿疼痛病,患者表現為全身大關節疼痛、肢體麻木、抽搐、嚴重者關節活動受限、彎腰駝背、甚至癱瘓、喪失勞動能力、生活不能自理。

最嚴重時,乾安境內的21個屯(村)居民因嚴重的氟中毒先后遷居外地,安唱對字井村連續11年沒有適齡青年應征入伍,一大批青壯年過早喪失勞動能力。

1954~1955年,乾安縣衛生部門曾在該縣一個嚴重病區采集水樣送到省衛生防疫站檢驗,但因當時技術水平有限無果而終。此后,這個病盡管越來越嚴重,但并未再次進入官方視野。

直到8年后,事件出現轉機。

1963年5月,時任乾安縣委宣傳部部長高殿祥在該縣讓字公社體爾大隊駐村時發現,許多婦女出現上述腰腿疼痛病癥狀,特別是有許多“羅鍋”(即駝背)病人乃至癱瘓病人。隨后,這一情況被逐級上報至吉林省相關負責人。

“當時的情況比較嚴重,再加上該病涉及地域廣,此前并沒有過這類報告,所以很快引起了重視。”張曉東說,吉林省政府隨后責成衛生部門查明病情和危害程度,并找出防治辦法。

一年后的1964年5月,吉林省衛生廳組織醫學專家進駐乾安,開始對上述病癥進行詳細的調查研究。乾安縣疾控中心副主任王成海告訴本刊記者,專家組最初為了弄清病因,對當地的空氣、糧食、土壤、水等相關物質都作了詳細檢測,“最終發現可能是水的問題。”

隨后,專家組選取該縣重病癥區、無病癥區以及臨近縣無病癥區的54眼土井,進行取水檢測。

檢測結果顯示,病癥區井水氟含量平均值為6.5mg/L,最高達20mg/L,最低1.5mg/L,其中氟含量超過4mg/L的水井占到81%,明顯超過國家標準規定的飲用水中氟含量不超過1.5mg/L的限值(現行的國家標準將此改為1mg/L)。與之相比,無病癥區的水氟含量均未超過標準限值。

結合流行病學調查,專家組最后得出的結論是,乾安縣流行的“腰腿疼痛病”是因當地居民飲用含有高氟的小口淺井水而引起的飲水型氟中毒。至此,一直困擾乾安人的“怪病”終于水落石出。

根據乾安縣疾控中心提供的數據,該縣294個自然屯中有252個病區,占總數的85.7%,其中包括70個輕病區、91個中病區、91個重病區,病區人口占全縣人口的71.4%。

改水嘗試

弄清病因后,怎么解決成了擺在乾安人面前的一道難題。專家組認為,只要降低飲水中的氟含量就能預防和控制氟中毒。為了尋找低氟水,乾安在1964年共抽檢了境內的103眼民用淺井,其中水中氟含量超過1.5mg/L的占到74.8%。

吉林省乾安縣大力實施農村飲水安全工程建設后,村民都喝上了符合衛生標準的自來水。圖為乾安縣一名農村兒童在喝水

雖然這次找水結果并不理想,但當地衛生部門卻有了重大發現,隨著井深的增加,水中氟含量也逐漸降低,其中距地表75米以下的深層承壓水水氟含量最高僅為1.42mg/L,多數在1.0mg/L以下,完全符合國家標準。

此前,當地人的飲用水完全依靠地下3~5米的淺層水井,而這一潛水層正是氟含量最高的區域。1964年底,國家投資3萬元,在乾安讓字公社打成全國第一口防氟深井。這口深度72米的水井水氟含量只有0.4mg/L,其他理化指標也都符合飲用水標準。之后,乾安又分別在其他3個公社分別打了3眼實驗深井,水氟含量全都正常。

張曉東說,乾安此后開始廢棄淺層高氟水井,轉而打含氟量低的深井供居民用水。 這一被稱為改水的方法,后來也逐漸成為國內其他病區治理飲水型氟中毒的主要方法。

其實,在改水的同時,乾安也曾嘗試尋找其他方法防治飲水型氟中毒。

上世紀60~80年代期間,多位醫學專家曾在乾安嘗試通過其他方法來預防水氟病,其中包括在高氟水中添加堿式氯化鋁、氫氧化鋁等物質,利用磁化器、麥飯石等消除氟化物。“這些方法都證實對于去氟有明顯效果,但都因為成本太高沒有大范圍推廣。”王成海說,改水仍然是乾安最經濟的選擇。

第一眼防氟井實驗成功后,乾安開始按此方法在境內尋找更多的低氟井。但因當時經濟條件有限,而大口鐵管井又造價太高,只能選擇打小口鐵管井。張曉東說,一眼大口鐵管井需花費3萬元,而小口鐵管井則只需2000元,“但小口鐵管井使用不太方便,出水有限,各家各戶只能挑水吃。”

讓王成海沒想到的是,改水后水氟含量仍有上升趨勢,后來發現是淺層水滲漏所致。最初,當地群眾用水泥灌注在隔水層止水,但未成功。最終,當地村民找到一種粘泥,把它團成小球晾干后投入隔水層,使其遇水后膨脹以增加隔水層密度而起到止水作用,才解決這一難題。

1966年,當時的國家計委負責人到吉林白城(乾安所屬地區)檢查工作時,了解到乾安的氟中毒病情,回京后即將此情況向周恩來總理作了匯報,獲批50萬元撥款給乾安治理氟中毒。受此鼓舞,乾安一度成立了由副縣長負責的防氟改水辦公室,抽調大量人力推進改水工程的實施。

一個在乾安當地廣為流傳的事跡是,該縣所字鄉一大隊書記帶領村民歷經三年零八個月才打成一眼防氟深井,但因其在冰冷的井水中呆了四個小時導致終生殘疾。

王成海說,到1973年末,乾安共打小口鐵管手壓井156眼,大口水泥管井96眼,使6萬多生活在病區的群眾吃上了低氟水,“這在當時的大背景下是很難得的成績。”

任重道遠

上世紀70年代中期以后,因小口鐵管井使用壽命過短,乾安開始著力打大口水泥管井。

“大口水泥管井均配有電機、水泵,雖然造價高些,但能保證受益。”王成海說,這種井同時也是抗旱井。

這其實源于當地防疫人員的一個偶然發現。防疫人員在駐村期間發現病區附近有許多抗旱井,這些抗旱井的深度在地下70~200米之間,與防氟井在同一水層,水氟含量較低。把這些抗旱井配上電機、水泵就能供村民使用。

“這樣既節省了打防氟井的費用,又利于農田灌溉,是一舉兩得。”王成海說,后來很多病區就將原有的抗旱井改造成了防氟水井,這一經驗甚至在吉林全省得到推廣。公開資料顯示,在1974至1979年的5年間,乾安全縣共打大口水泥井14眼、利用農田井114眼、有16500人吃上了低氟水。

80年代以后,乾安改變以往單純打井的做法,開始在重、中病區推廣防氟自來水。2000年以后尤其是2004年以來,隨著國家大力推進農村飲用水安全工程,乾安的防氟改水進度也逐漸加快。僅“十五”期間,乾安就投入建設資金2400萬元,建設人畜飲水工程73處,解決了5.8萬人、2.4 萬頭牲畜飲水安全問題。

截至2007年9月1日,乾安全縣252個病區全部實施改水,改水工程使用率96%,水氟合格率達97.8%,22萬農民告別高氟水、高砷水。改水給乾安人帶來的實惠是擺脫了氟中毒帶來的陰影。當地一位年近八旬的老人告訴本刊記者,他在31歲時曾因長期飲用高氟水而導致癱瘓,改水后不僅可正常走路,還能下地干活。

這樣的例子在乾安比比皆是。1984年,吉林省地方病第一防治研究所曾對乾安大命字井村防氟改水效果作了追蹤觀察。該村改水前的水氟含量為3.1~7.3 mg/L,村民氟斑牙患病率100%,有73人患氟骨癥;改水8年后,兒童的氟斑牙癥狀完全消失,氟骨癥患者痊愈和減輕者占到83%。

1989年,吉林省地方病第一防治研究所再次對乾安改水5年以上的31個屯(村)進行病情調查。結果顯示,28個水氟含量達標的屯中氟骨癥的檢出率為零,氟斑牙的檢出率僅為1.2%;相比之下,水氟含量未達標的屯氟骨癥的檢出率為100%,氟斑牙檢出率為43.75%。

更為直觀的數據是,1990年乾安居民的氟骨癥檢出率為2.79%,氟斑牙檢出率為18.68%,而這一數字在1964年分別是22.6%和86.3%。乾安從曾經的水氟病重災區變成了如今的水氟病治理樣板區,吸引國內同行乃至國外專家前來取經。

王成海直言,乾安的氟中毒治理的確取得了階段性勝利,但仍面臨著新的挑戰,比如一些地方的改水井因使用時間過長而出現氟含量回升,一些地方由于冬天自來水管上凍后不能輸水,使得居民飲用高氟水導致氟中毒病癥在一定程度上復發,“病情雖得到有效控制,但并未完全控制。”

干了一輩子地方病防治的王成海說,乾安的目標是力爭在“十三五”末消除70%的病區,“十四五”期間消除全部病區,“還有十年的路要走。”