小學數學概念教學的兩種基本樣式

俞正強

概念教學,是小學數學教學中的一個十分重要的內容。如何做好概念教學,一直是小學一線教師的重要課題。本人結合自己的教學經歷,認為小學數學概念教學基本上可以分為兩種類型。

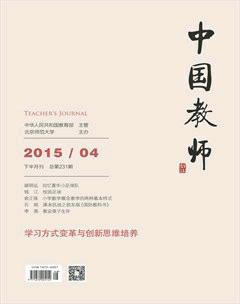

基本樣式一:將學生的“明白”改造為教師的“明白”。

概念,有內涵,有外延,不是簡單地認讀一個詞。詞,只是概念的名相。內涵與外延是概念的內容。對一個概念的名相與內容均理解了,我們稱之為“明白”。

小學生學習數學知識,不是以一無所知的白紙狀態進入課堂的,他們是揣著一個屬于他們的“明白”進入我們的數學課堂的。

舉例來說,教師有個關于“端點”的“明白”。相應地,學生也有一個關于“線頭”的“明白”。

學生“明白”中關于線頭的內涵與外延和教師“明白”中關于端點的內涵與外延,應該大致相同。

所以,對這一類概念的學習,教師的任務首先要了解學生的“明白”在哪里,然后知道學生的“明白”與自己的“明白”間的差別,再進行設計:如何幫助小學生完成這個差別之間的改造。

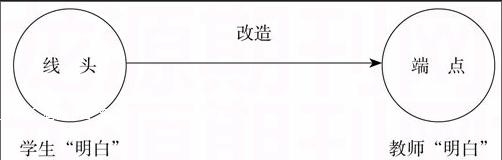

基本樣式二:將教師的“明白”變成學生的“明白”。

有一些概念,學生是以一無所知的白紙狀態進入課堂的,比如,質數、合數。在學生的生活經歷中,并未因為生活需要而經歷過質數、合數,是純粹的數字規定。

對于這種學習樣式,因為學生完全沒有相應的“明白”做準備,因此,教師在進行這類概念教學時,需要讓學生盡可能地用多種感官來感受教師“明白”的各個內涵、要點。比如,讓學生用眼觀察、用鼻聞、用嘴嘗、用耳聽、用手摸等。感官參與越多,參與樣式越奇特,學生的記憶就越深刻。所以,這種學習樣式在語文教學中有一個詞比較流行,叫全納教學或全息教學,究其根本,就是讓更多的感知參與其中。

在小學數學概念學習中,更多的概念學習屬于第一種樣式,屬于第二種樣式的概念學習比較少。

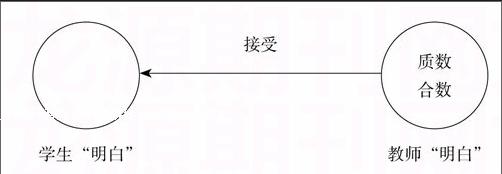

對面積的認識,可以用兩種基本樣式來組織教學,我們可以做一個比較。

面積是一個重要概念,我們將這一概念用“改造”學習的樣式來組織,是這樣的。

如何改造呢?

環節1:同學們,對于“面”,你能找出一個你所熟識的“面”嗎?

環節2:這些“面”之間有什么差別?

環節3:“面”是如此之多,你能將你所看到的那個“面”畫在紙上嗎?

環節4:“面”是論大小、長短,還是論輕重呢?

這四個環節的基本流程是:

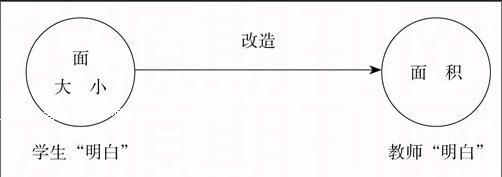

我們也可以用第二種基本樣式來組織教學:

環節1:什么是面積?你知道嗎?

環節2:物體的表面在哪里?我們摸摸看。

環節3:封閉圖形呢?你能畫幾個?

環節4:什么是面積,你明白嗎?用筆將這個圖形的面積涂出來,可以嗎?

這4個環節的基本流程是:

不同的選擇,差別不在知識中。

任何一個概念,都可以用第二種基本樣式組織教學,但絕不是任何一個概念都可以用第一種基本樣式來組織教學。

以“面積”為例,按正確來理解,在這一節課中,學生有大量的關于“面”的明白 ,因此是改造學習。但如果我們無視其關于“面”的明白而組織純粹的接受學習,可以嗎?顯然,學生也能掌握關于面積的相關知識,或者掌握得更好。

如果是這樣,那么我們對分類概念學習有意義嗎?顯然,對概念學習的分類,其意義不在于知識的掌握,而在于知識的理解。

下面我們來比較以下兩個流程:

基本樣式一:改造學習 基本樣式二:接受學習

環節 學生念想 環節 學生念想

找面

分面

畫面

論面

面積 哦,原來我們一直在面中。

面有平,有凸,真的嗎?

面從體上來,而畫下來得到一個封閉圖形。

面的屬性為大小,地面很大,肯定不會說地面很長。

面的大小叫面積。 面積

摸面

看圖形

涂面積 哦,我們要學面積。

摸桌子的面,摸書本的面。

封閉圖形也有大小。

涂出來的是面積,畫出來的是周長。

這兩個流程的最后結果是一樣的,都是關于面積的“明白”。但它們的起點是不一樣的,一個起點是關于面積的“明白”,一個起點是關于面積的“不明白”。

顯然,面積這一學習內容,不同學習樣式的選擇決定學生關于學習的不同體會,盡管與知識目標關系不大。

因此,我們要對概念做一分類,以合適的方式組織教學,是十分有意義的。

(責任編輯:孫建輝)