淺談生物習(xí)題課中實施“讓學(xué)生講評題”教學(xué)模式

季培松

在高中生物學(xué)學(xué)習(xí)中,適量的習(xí)題是不可避免的,因為一方面對學(xué)生來說,它是鞏固學(xué)生學(xué)科基礎(chǔ)知識的重要途徑之一;另一方面對教師來說,它是教師考查診斷學(xué)生階段性學(xué)習(xí)情況的重要手段之一。大多數(shù)情況下,教師對習(xí)題的處理方式是:學(xué)生課下寫,教師課上講。但是,在實際教學(xué)中往往總是遇到這樣的困惑:教師自認(rèn)為曾經(jīng)已經(jīng)講得很清楚、分析很到位的相似或相關(guān),甚至相同的習(xí)題,在學(xué)生們再次遇到時,不少學(xué)生仍然會表現(xiàn)出不知所措,正確率不高,表現(xiàn)出似乎對前面的分析沒有任何印象。為什么會這樣?這可能是很多教師都思考過的問題,究其原因,可能與傳統(tǒng)的講評題方法有關(guān)。美國教育界有這樣一句話:告訴我,我會忘記;分析給我聽,我可能會記住;讓我參與,我就能真正理解。教學(xué)實踐表明,讓學(xué)生來講評題,不失為一種有效方法。

1 調(diào)動積極性,增強主體性

讓學(xué)生來講評題,可把習(xí)題講解的任務(wù)拋給學(xué)生,這必會促使學(xué)生積極動腦思考回憶圍繞習(xí)題中出現(xiàn)的相關(guān)知識點。當(dāng)他們遇到?jīng)]有印象或模糊不清的知識時,也會查找教材或資料弄清楚。這樣無形中達(dá)到了要求學(xué)生對知識進(jìn)行復(fù)習(xí)鞏固的目的。由于每一個學(xué)生都有講評每一道題的可能,也使得每一個學(xué)生逐漸養(yǎng)成認(rèn)真對待每一道習(xí)題的習(xí)慣。生物由于學(xué)科特點,不少習(xí)題往往需要判斷文字?jǐn)⑹龅膶﹀e,這個過程培養(yǎng)了學(xué)生學(xué)會研題的能力,同時幫助學(xué)生進(jìn)一步界定相關(guān)概念,更能加強學(xué)生對基礎(chǔ)知識的認(rèn)識和把握,加深其對相關(guān)概念的記憶和對相關(guān)問題的理解。新課程改革倡導(dǎo)教學(xué)是以學(xué)生為中心,學(xué)生是教學(xué)的主體,需要發(fā)揮學(xué)生的主動性。學(xué)生講評題改變了傳統(tǒng)的模式:由教師講評改成了學(xué)生講評,由學(xué)生聽變成教師聽和評論。在做題環(huán)節(jié)和講評習(xí)題時,學(xué)生積極參與,他們學(xué)習(xí)的主體性在習(xí)題的處理中得到了始終貫穿。

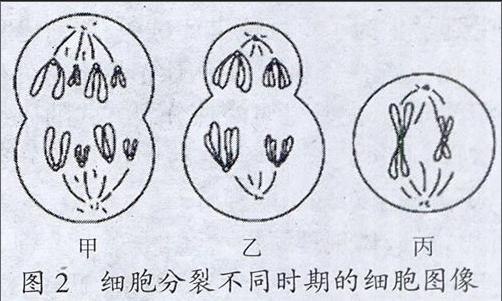

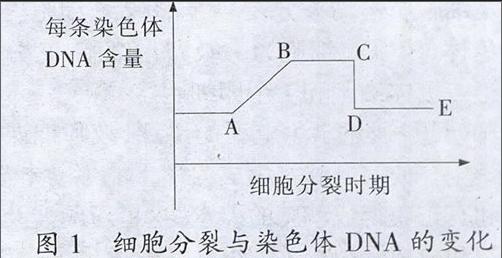

【例1】 下列是有關(guān)細(xì)胞分裂的問題。圖1表示細(xì)胞分裂的不同時期與每條染色體DNA含量變化的關(guān)系;圖2表示處于細(xì)胞分裂不同時期的細(xì)胞圖像,請據(jù)圖回答:

(1) 圖1中AB段形成的原因是 ? ? ?,該過程發(fā)生于細(xì)胞分裂間期的 ?期,圖1中CD段形成的原因是 ? ? ? ?。

(2) 圖2中 ? ?細(xì)胞處于圖1中的BC段,圖2中 ? ?細(xì)胞處于圖1中的DE段。

(3) 就圖2分析可知,該細(xì)胞含有 ?條染色單體,染色體數(shù)與DNA分子數(shù)之比為 ? ,該細(xì)胞處于 ? ? 分裂的 ? 期,其產(chǎn)生的子細(xì)胞名稱為 ? ? ? ?。

學(xué)生講評:

學(xué)生甲:(1)從圖1分析可知,AB段為有絲分裂或減數(shù)第一次分裂間期,BC段所處的時期為有絲分裂的前期到中期或減數(shù)第一次分裂的前期到減數(shù)分裂第二次分裂的中期,CD段形成的原因是由于著絲點分裂,DE段所處的時期為有絲分裂的后期到末期或減數(shù)第二次分裂的后期、末期。

學(xué)生乙:圖2表示處于細(xì)胞分裂不同時期的細(xì)胞圖像,根據(jù)細(xì)胞中染色體行為可以判斷細(xì)胞所處的分裂時期,甲圖中有同源染色體且著絲點已經(jīng)分裂,判斷為有絲分裂后期,所以染色體數(shù)目加倍,且同源染色體對數(shù)由原來的2對加倍到4對;乙圖中同源染色體分離,判斷為減數(shù)第一次分裂的后期;丙圖中無同源染色體,且染色體的著絲點排列赤道面上,判斷為減數(shù)第二次分裂的中期。根據(jù)(1)小題中的分析,處于圖1中的BC段的細(xì)胞是乙和丙,處于圖1中的DE段的細(xì)胞是甲。

學(xué)生丙:乙細(xì)胞處于減數(shù)第一次分裂后期,著絲點沒有分裂,1條染色體仍包含2個染色單體、2個DNA分子,所以,此細(xì)胞的染色單體數(shù)為8,染色體數(shù)與DNA分子數(shù)的比例為1∶2,該細(xì)胞最終分裂形成3個極體和1個卵細(xì)胞。

學(xué)生丁:只有初級和次級卵母細(xì)胞,因此接下去的分裂是細(xì)胞質(zhì)不均等分裂,又據(jù)圖2乙細(xì)胞內(nèi)沒有同源染色體,所以此細(xì)胞為次級卵母細(xì)胞,它分裂產(chǎn)生1個第二極體細(xì)胞和1個卵細(xì)胞。

教師感想:通過學(xué)生上課的講評,教師把課堂主角給了學(xué)生,使習(xí)題課真正成為學(xué)生能主動參與、自我反思和真正獲得成就感的課堂。這道習(xí)題涉及的是有絲分裂和減數(shù)分裂相關(guān)知識,在學(xué)生講評過程中,筆者感受到學(xué)生為了更好地講評試題,課前已積極開動腦筋回憶或查找資料弄清了圍繞有絲分裂和減數(shù)分裂的相關(guān)知識,尤其是對兩種分裂方式的分裂過程的清晰掌握,通過此題,學(xué)生主動比較有絲分裂和減數(shù)分裂,更加深了對知識的理解。

2 呈現(xiàn)思維性,體現(xiàn)理解性

學(xué)生講評題,講的學(xué)生是對習(xí)題的認(rèn)識,對習(xí)題的處理方式。講題的過程呈現(xiàn)的是學(xué)生“原生態(tài)”思維邏輯,反應(yīng)的是學(xué)生對知識的理解和掌握程度。為了講評好習(xí)題,使講評的思維清晰,學(xué)生在做習(xí)題時必然會加強對相關(guān)知識的理解,甚至把前后知識連貫起來進(jìn)行再加工,所以學(xué)生講評題的思維性要求促進(jìn)了對知識的理解,而對知識的加深理解又幫助了他們講評題思維的邏輯性和連貫性。

【例2】 葉綠體產(chǎn)生的一個葡萄糖分子進(jìn)入相鄰細(xì)胞中被徹底氧化分解,這一過程中葡萄糖分子至少需要穿過生物膜的層數(shù)是( ?)

A. 3 ? B. 4 ? C. 5 ? D. 6

學(xué)生講評:

學(xué)生甲概述:這道習(xí)題涉及是光合作用,呼吸作用以及細(xì)胞器膜相關(guān)情況。具體需要掌握光合作用產(chǎn)物葡萄糖所在場所,然后是進(jìn)行呼吸作用中的有氧呼吸方式,在以上過程中需要經(jīng)過哪些生物膜。

學(xué)生乙詳述:光合作用的光反應(yīng)階段產(chǎn)生葡萄糖,場所是葉綠體基質(zhì),從葉綠體中出來需跨過雙膜結(jié)構(gòu)的葉綠體,再跨過該細(xì)胞的一層細(xì)胞膜和相臨細(xì)胞的一層細(xì)胞膜,由于一個葡萄糖分子在有氧呼吸的第一階段已在相鄰細(xì)胞質(zhì)中被分解為二分子丙酮酸,所以葉綠體產(chǎn)生的一個葡萄糖分子是不可能進(jìn)入相鄰細(xì)胞的線粒體內(nèi)的。因而有氧呼吸的主要場所線粒體的兩層膜在這里不該計算在內(nèi),正確答案應(yīng)選B。endprint

教師感想:經(jīng)過學(xué)生的“說”,教師了解了學(xué)生的思維軌跡,學(xué)生在盡情發(fā)表對問題的看法及其對知識的理解中流露出他們的思維或認(rèn)識寬度與深度,有利于教師在總結(jié)點評時,掌握習(xí)題講評切入點以及學(xué)生能夠接受的方法,從而使教師更具有針對性。

3 暴露錯誤性,養(yǎng)成反思性

讓學(xué)生講題,學(xué)生講的是自己對問題的看法以及對知識的理解情況。在講的過程中,學(xué)生會從某種程度上暴露對知識認(rèn)識上的偏頗,這無疑會幫助教師捕捉到學(xué)生在知識理解和掌握上存在的缺陷。教師得以及時給予學(xué)生糾正問題,對癥下藥,有針對性地進(jìn)行矯治和糾正。同時講評題習(xí)慣的養(yǎng)成會讓學(xué)生無形地形成評價意識,追問反思:知識是否真正掌握?題目用到了哪些思考方法和解題技巧?將題目改一改自己還會不會?學(xué)生會逐漸形成對學(xué)習(xí)的反思性。

【例3】 貯藏水果和糧食時,充入CO2或抽取空氣,能延長貯藏時間,主要是由于( ?)

A. 抑制有氧呼吸 B. 促進(jìn)有氧呼吸

C. 抑制無氧呼吸 D.促進(jìn)無氧呼吸

學(xué)生講評:

學(xué)生甲:呼吸作用指的是細(xì)胞內(nèi)的有機物在氧氣的參與下被分解成二氧化碳和水,同時釋放出能量的過程。氧氣不足和二氧化碳濃度高都會抑制呼吸作用。

學(xué)生乙:植物進(jìn)行呼吸作用消耗氧氣,分解有機物,釋放能量,產(chǎn)生二氧化碳和水,因此增加CO2的濃度對呼吸作用有明顯的抑制效應(yīng)。這可以從化學(xué)平衡的角度得到解釋。據(jù)此原理,在貯藏水果、糧食時,增加CO2的濃度也具有良好的保鮮效果。因為增加一定量的CO2,抑制了水果、糧食的呼吸作用,減少了有機物的消耗,從而延長了水果、糧食的儲藏時間。正確答案選A。

答案B、C、D也有學(xué)生選擇。選B的學(xué)生認(rèn)為:自己沒認(rèn)真看題,憑經(jīng)驗應(yīng)該促進(jìn)有氧呼吸否則食物會死亡爛掉的,現(xiàn)在自己懂了。選C或D的學(xué)生認(rèn)為:充入CO2或抽取空氣為了造成無氧環(huán)境,直接想到無氧呼吸,以后不能缺少分析憑感覺答題這些豐富靈動的感受使學(xué)生產(chǎn)生共鳴,無形中做到引以為戒。

教師感想:通過學(xué)生的講題,使學(xué)生把問題暴露出來,教師在總結(jié)點評時可以有的放矢,有針對性地進(jìn)行糾正。同時學(xué)生們課堂上你一言我一語的討論,也使他們參與到對困惑問題的深思、質(zhì)疑和解釋的過程,會使他們影響深刻,從而取得較好的學(xué)習(xí)效果。說題習(xí)慣的養(yǎng)成也會在無形中讓學(xué)生形成評價意識,對學(xué)生也是一種很好的提升。

總結(jié)與思考:

通過讓學(xué)生講評題,教師由演講者變成了組織者和點評者,更多時候是聽眾,把課堂交給了學(xué)生,發(fā)揮了學(xué)生的主動性和積極性等等優(yōu)點。這種習(xí)題教學(xué)模式符合新課程理念,但這種教學(xué)模式勢必影響教學(xué)時間,使得原先一個課時能分析完的習(xí)題現(xiàn)在變成不可能,如何處理好這個矛盾,又能實現(xiàn)最終真正提高習(xí)題講評效率,是值得教師思考的問題。

參考文獻(xiàn):

[1] 毛曉燕.例談一種有效的習(xí)題講評模式——學(xué)生說題[J].生物學(xué)教學(xué),2014,39(3):38

[2] 中華人民共和國教育部.普通高中生物課程標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:人民教育出版社,2003.endprint