佐羅塔耶夫《奏鳴曲二號》作品與演奏技術(shù)分析

李嵐楓

佐羅塔耶夫《奏鳴曲二號》作品與演奏技術(shù)分析

李嵐楓

手風(fēng)琴這件具有獨特魅力的樂器發(fā)展到今天,已經(jīng)有了一百八十多年的歷史,縱觀一百八十多年來的發(fā)展歷程,有高潮,有低谷,跌宕起伏。不僅樂器本身不斷改進創(chuàng)新,手風(fēng)琴音樂也在不斷豐富遠播,同時在手風(fēng)琴界也涌現(xiàn)出一大批音樂家,并順應(yīng)時代發(fā)展創(chuàng)作了大量豐富多彩、特點鮮明的手風(fēng)琴音樂作品。俄羅斯著名的手風(fēng)琴音樂家、作曲家佐羅塔耶夫就是其中的代表之一,他以其深厚的藝術(shù)功底,深刻的思想內(nèi)涵和新穎的創(chuàng)作技法譜寫出許多具有時代意義和鮮明個性的音樂作品,推動了手風(fēng)琴音樂的推陳出新、豐富發(fā)展。他的作品中不僅包含了西方傳統(tǒng)的作曲技法,同時融入了 20世紀音樂發(fā)展思維的新思想。

手風(fēng)琴 佐羅塔耶夫 演奏 技術(shù)

縱觀手風(fēng)琴的發(fā)展歷程,這件具有獨特魅力的樂器已經(jīng)有了一百五十多年的歷史,在手風(fēng)琴界也涌現(xiàn)出一大批音樂家,并創(chuàng)作了大量適合其特點的作品。佐羅塔耶夫是俄羅斯著名的手風(fēng)琴演奏家、作曲家,他以其深刻的思想內(nèi)涵和新穎的創(chuàng)作技法譜寫出許多具有時代性意義的作品,推動了手風(fēng)琴音樂的發(fā)展。在他的作品中,不僅包含了西方傳統(tǒng)的作曲技法,同時融入了 20世紀音樂發(fā)展中的新思想。

《奏鳴曲二號》是佐羅塔耶夫創(chuàng)作成熟時期較具有代表性的一部作品,但從整個研究現(xiàn)狀來看,對這部作品風(fēng)格特點和演奏技術(shù)的分析缺乏全面、系統(tǒng)、深入的研究。筆者結(jié)合自己多年來教學(xué)經(jīng)驗和體會,試從新的角度,對佐羅塔耶夫這部音樂作品做全新的解讀。希望通過對作品內(nèi)在價值的深入挖掘,為演奏者提供一個良好的理論平臺,增進演奏者對這部作品的理解,在今后的演奏中能更好的詮釋作品,同時把理論研究與實踐演奏相結(jié)合,力求二者的相對統(tǒng)一,從而使理論與實踐逐漸走向成熟,把手風(fēng)琴音樂藝術(shù)推向一個新的境界。

佐羅塔耶夫作為俄羅斯手風(fēng)琴音樂的領(lǐng)軍人物,以其深刻的思想內(nèi)涵創(chuàng)作了大量適合自由低音巴揚手風(fēng)琴演奏的樂曲,不僅具有俄羅斯本民族的音樂特色,同時更與世界接軌,把巴揚手風(fēng)琴從俄羅斯民間樂器帶到了專業(yè)音樂領(lǐng)域。本文結(jié)合譜例對各樂章結(jié)構(gòu)和音樂形象進行分析,同時理論聯(lián)系實際,從演奏技術(shù)等角度詳細解析這部作品,從而更準確的把握作品內(nèi)涵,從中總結(jié)出其內(nèi)在價值,為演奏者提供理論依據(jù),同時也能夠領(lǐng)略到佐羅塔耶夫帶給我們音樂的美感享受與心靈的升華。

一、《奏鳴曲二號》音樂本體分析

在佐羅塔耶夫的眾多作品中,《奏鳴曲二號》最具有代表性。該作品創(chuàng)作于 1971年,由三個樂章組成。整個奏鳴曲在速度上以“快—慢—快”進行布局,具有典型的奏鳴曲式特點,但在結(jié)構(gòu)內(nèi)部又有很多創(chuàng)新之處。第一樂章是奏鳴曲式;第二樂非傳統(tǒng)二部曲式;第三樂章是插部領(lǐng)先的回旋曲式。

(一)第一樂章結(jié)構(gòu)特點與音樂風(fēng)格

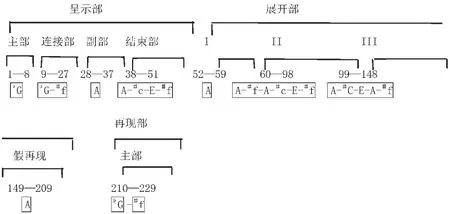

第一樂章是不典型的奏鳴曲式,天真、活潑的快板,共有 229小節(jié)。結(jié)構(gòu)圖示如下:

從第一樂章的曲式結(jié)構(gòu)來看,雖然采用了奏鳴曲第一樂章慣用的“奏鳴曲式”,但只遵循了奏鳴原則,仍有別于傳統(tǒng)意義上的“奏鳴曲式”。本樂章分為呈示部、展開部、再現(xiàn)部三個部分,展開部十分龐大,而再現(xiàn)部也沒有完整的再現(xiàn)呈示部,只再現(xiàn)了其中一個主部主題,更缺少了傳統(tǒng)奏鳴曲式中所具有的調(diào)性附和的特點。調(diào)性主要采用bG 大調(diào)和 A 大調(diào)與bf小調(diào)的平行調(diào)關(guān)系。

1.呈示部(1—51小節(jié))

呈示部由主部、連接部、副部、結(jié)束部四部分組成,副部與主部形成一定對比。

(1)主部(1—8小節(jié))

突出樂曲的主題,音樂形象積極果斷,個性鮮明,是一個方整的兩樂句樂段,調(diào)性為bG 大調(diào)。樂曲開始采用比標準音低一個八度類似于大管音色的變音器,雖然是高八度演奏,但在高音區(qū)也不會顯得尖銳,相反音色柔和,給人帶來夢幻般的意境。

(2)連接部(9—27小節(jié))

連接部起到一個轉(zhuǎn)接過渡的作用,其中較重要的問題之一是調(diào)性布局。調(diào)性由主部的bG 大調(diào)轉(zhuǎn)為bf小調(diào),從而為副部 A大調(diào)的出現(xiàn)做準備。13小節(jié)出現(xiàn)了具有典型俄羅斯民族音樂特征的四度跳進,隨后在節(jié)拍上也發(fā)生改變,由 4/4拍、5/4拍、2/4拍穿插進行,變?yōu)榛旌瞎?jié)拍,不穩(wěn)定性增強。接著是超過兩個八度的bf小調(diào)的音階演奏,非常適合在巴揚寬廣的音域上彈奏。

(3)副部(28—37小節(jié))

副部主題采用新的材料與主部主題形成一定對比,調(diào)性轉(zhuǎn)為色彩明亮的 A 大調(diào)。如譜例 1所示,28小節(jié)變音器變?yōu)椋?/p>

音色近似管風(fēng)琴,撫慰的、柔情的演奏。30小節(jié)處出現(xiàn)表情術(shù)語loco,意為恢復(fù)原位演奏,繼續(xù)重復(fù)前兩小節(jié)的動機,力度稍作加強處理,同時變音器也轉(zhuǎn)為全開模式,是手風(fēng)琴原本的音色。隨后 32小節(jié)出現(xiàn)“轉(zhuǎn)折”,與之前四小節(jié)形成鮮明的對比,強音演奏簡潔有力,充滿了濃郁的鄉(xiāng)土氣息。

譜例1.

(4)結(jié)束部(38—51小節(jié))

結(jié)束部在順應(yīng)副部音樂動力發(fā)展的同時,也采用了新的材料進行變化,是一個相對獨立的樂段,也起到了對整個呈示部加以概括總結(jié)的作用。42小節(jié)漸強的處理,增強了音樂前進的動力,推出了結(jié)束部分的高潮,充滿了進行曲風(fēng)格的威武氣勢。

結(jié)束部的調(diào)性布局有別于典型的奏鳴曲式呈示部中的調(diào)性分布,并沒有繼續(xù)沿用副部的調(diào)性,反之,進行了多次調(diào)性變換。從副部的 A 大調(diào)轉(zhuǎn)為近關(guān)系小調(diào)bc 小調(diào),在 45小節(jié)進而變換為關(guān)系大調(diào) E 大調(diào),最終結(jié)束在bf小調(diào)上。節(jié)拍采用混合拍子,4/4拍、7/8拍、3/4拍交替進行。結(jié)尾處采用了最具手風(fēng)琴特色的抖風(fēng)箱技巧,把呈示部推向一個新的高潮。

2.展開部(52—209小節(jié))

此展開部規(guī)模龐大,進一步深入之前呈示部提出的矛盾沖突,主題發(fā)展積極,調(diào)式調(diào)性變化頻繁,根據(jù)發(fā)展邏輯大致分為四個階段:引入階段、展開實質(zhì)階段 1、展開實質(zhì)階段 2和假再現(xiàn)。

(1)I 引入階段(52—59小節(jié))

這一部分是一個方整的兩樂句樂段,調(diào)性為 A 大調(diào),對展開階段進行鋪墊。

(2)II 展開實質(zhì)階段 1(60—98小節(jié))

樂段開始采用了呈示部中主部的材料,是對主部主題的變奏,調(diào)性為 A 大調(diào)。70小節(jié)轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈩莅蹴绲倪M行曲風(fēng)格,調(diào)性轉(zhuǎn)為?f小調(diào)。隨后在 78小節(jié)處(見譜例 2),速度漸慢、音樂情緒逐漸變?nèi)酰诮?jīng)歷了一段激動的情感后,音樂從威武瞬間轉(zhuǎn)為沉寂,又回到令人不安的殘酷現(xiàn)實世界中。

譜例2.

這一階段最后采用了呈示部中副部和結(jié)束部的材料,對副部材料進行了變奏,而結(jié)束部材料是完全按照原型演奏。

(3)III 展開實質(zhì)階段 2(99—148小節(jié))

樂段開始是一個方整的兩樂句樂段,調(diào)性又轉(zhuǎn)回明亮的A大調(diào)。由詼諧的斷音奏法轉(zhuǎn)為輝煌的七和旋連續(xù)進行,明顯的強弱對比帶給人以震撼的效果,盡情的表達著俄羅斯人民反抗專制統(tǒng)治的信心(見譜例 3),調(diào)性在 113小節(jié)轉(zhuǎn)為bC 大調(diào)。

譜例3.

隨后是對呈示部中的主部材料進行的兩次變奏,起到一個鞏固主題的作用,表達了作者在幻想與現(xiàn)實中徘徊的矛盾情緒。兩次變奏織體相似,但調(diào)性不同。第一次變奏在 E 大調(diào)上,第二次變奏在A大調(diào)上。此階段結(jié)束部分使用了呈示部中的連接部材料,調(diào)性轉(zhuǎn)為bf小調(diào),起到過渡的作用。

(4)假再現(xiàn)(149—209小節(jié))

展開部在這一部分達到了高潮。其中 149小節(jié)開始仍然是對呈示部中的主部材料進行的變奏,調(diào)性為 A 大調(diào),隨后伴有短暫的離調(diào),在 A 大調(diào)主和旋的基礎(chǔ)上,進行三度關(guān)系的離調(diào)。在164—171短短的 8小節(jié)內(nèi),分別重復(fù)了副部、展開實質(zhì)階段 II和主部中的動機,同時伴隨著強弱、音域高低的對比,與變音器的頻繁轉(zhuǎn)換,將矛盾掙扎的情緒抒寫的淋漓盡致。

172小節(jié)起,音樂情緒突然減弱,之后隨著旋律上行,音響效果逐漸增強,引出了一個新的高潮。調(diào)性隨即轉(zhuǎn)回 A 大調(diào),是一個方整的兩樂句樂段,在不同的八度上演奏,左手演奏旋律,右手用短促有力的斷音為其伴奏。

198—209小節(jié)起到補充連接的作用,為再現(xiàn)部做準備。

3.再現(xiàn)部(210—229小節(jié))

再現(xiàn)部只再現(xiàn)了呈示部中的主部,調(diào)性由?G 大調(diào)轉(zhuǎn)為?f小調(diào),省略了連接部、副部和結(jié)束部,這在古典奏鳴曲式中并不常見,但由于展開部規(guī)模龐大,進行了充分的展開,因此再現(xiàn)部結(jié)束時并不顯得突兀。

在第一樂章中,主部主題在不同音區(qū)、不同調(diào)性和不同音色上進行了多次變奏,在平凡中求新穎,最后結(jié)束在對未來的美好憧憬之中,體現(xiàn)出 20世紀簡約派作曲技法的特點。

(二)第二樂章結(jié)構(gòu)特點與音樂風(fēng)格

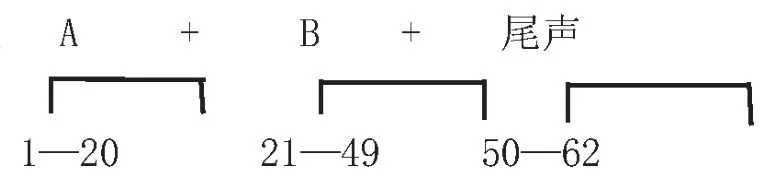

第二樂章近似于二部曲式,創(chuàng)作非常自由化。因和聲變化頻繁,所以無法劃分具體的調(diào)式調(diào)性。共有 62小節(jié),分為三個部分,A 段、B 段和尾聲。結(jié)構(gòu)圖示如下:

A 段(1—20小節(jié))開始是柔和的廣板,前六小節(jié)采用小二度關(guān)系下行,配以音色為小提琴的變音器,給人以憂郁愁苦的感覺而又期盼著光明的來臨。第七小節(jié)變音器轉(zhuǎn)換為,類似于管風(fēng)琴的音色,如歌的旋律,柔美的音色,仿佛人們輕聲嘆息黎明何時到來。隨著旋律線條的不斷上升,音響效果的漸強,音樂逐漸明朗。隨后左手分解和旋的演奏,右手八度音程漸弱下行等表現(xiàn)手法,使A段結(jié)束在無限希望中。

B 段(21-49小節(jié))開始在bF 大調(diào)上,音樂色彩轉(zhuǎn)為明亮。第 32—40小節(jié)采用了復(fù)調(diào)技法,情感表現(xiàn)上追求適度、有理智的感情,用管風(fēng)琴音色的變音器演奏時,聲部顯得更為清晰。隨后調(diào)性轉(zhuǎn)為f小調(diào),旋律線條呈上行走向,體現(xiàn)出作曲家在困境中艱難前行,但仍舊保持著樂觀堅定的信念。B段與A段材料不同,形成了一定對比,是兩個相對獨立的樂段,但又聯(lián)系緊密,在 B 段第 42小節(jié)處有明顯的再現(xiàn)因素,具有三部性特征。

尾聲 (50—62小節(jié)) 開始在更為明亮的 D 大調(diào)上,右手持續(xù)的長音保持,左手貝司奏出柔美的低音旋律,結(jié)束了之前作曲家猶豫惆悵的情感,賦予樂曲一種新的意境,表現(xiàn)了作曲家遙望遠方美好光明的未來,內(nèi)心充滿無限遐想、無限希望的思想感情。

(三)第三樂章結(jié)構(gòu)特點與音樂風(fēng)格

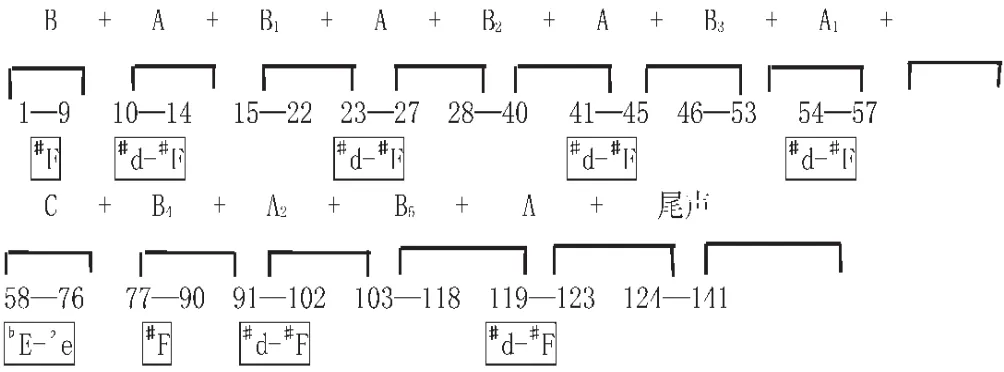

第三樂章是插部領(lǐng)先的回旋曲式,共有 141小節(jié),創(chuàng)作非常規(guī)整,音樂情緒為生動的急板,音樂形象與第二樂章形成了鮮明的對比,帶給人一種輕松愉悅、清新脫俗的感覺,充分展現(xiàn)出手風(fēng)琴所獨具的魅力。結(jié)構(gòu)圖示如下:

插部B采用變奏原則,共進行了五次變奏,主部A反復(fù)再現(xiàn),同時在再現(xiàn)時發(fā)生一定變化,這種寫作手法不僅充分的展現(xiàn)出俄羅斯民間歌舞的風(fēng)格特點,更像是描繪著一個歌舞交匯、音樂起伏的宏大場面。調(diào)性明顯簡潔,始終保持著bF 大調(diào)、bd 小調(diào)的平行調(diào)關(guān)系,但在插部 C 出現(xiàn)了短暫的離調(diào),由bE 大調(diào)轉(zhuǎn)為be 小調(diào),屬于同主音大小調(diào)關(guān)系。尾聲部分通篇采用抖風(fēng)箱演奏,整個樂章從開始到高潮再到結(jié)束一氣呵成,簡潔而精彩。

本樂章中不僅使人聆聽到手風(fēng)琴獨特的聲音,還能夠感受到管弦樂宏大寬廣的音樂效果,他在手風(fēng)琴作品的創(chuàng)作中注入了樂隊化的思維模式,把巴揚手風(fēng)琴寬廣的音域、多聲的音效特點表現(xiàn)得淋漓盡致,達到了前人所未及的程度。

如譜例4所示,作曲家將左手的傳統(tǒng)低音與自由低音完美的結(jié)合起來,烘托右手色彩較暗的旋律,聽覺效果近似于樂隊低音與弦樂交相呼應(yīng),層次非常分明。

譜例4.

又如譜例5所示,用左手的傳統(tǒng)低音來模仿演奏管弦樂隊中大號的低音效果。

譜例5:

從整部作品來看,第一樂章體現(xiàn)出 20世紀簡約派的風(fēng)格特點,即始終保持主部主題旋律片段,并在不同音高、不同節(jié)奏變化上不斷反復(fù)。同時,在反復(fù)的過程中,節(jié)奏、和聲、旋律、調(diào)性、配器等隨之逐漸變化。第二樂章具有新古典主義音樂的風(fēng)格特點,節(jié)奏均勻、和聲清晰,在情感表現(xiàn)方面追求簡樸、有約束的、有理智的感情。

佐羅塔耶夫的音樂創(chuàng)作成熟期是被稱為簡約派的 20世紀六十年代末、七十年代初。1971年創(chuàng)作的《奏鳴曲二號》不僅蘊含著古典主義時期音樂的醇美,還包含著斯拉夫民族廣泛流傳的音樂精髓,是現(xiàn)代音樂發(fā)展中不多見的創(chuàng)新元素。

二、《奏鳴曲二號》技術(shù)分析

1.風(fēng)箱技術(shù)

抖風(fēng)箱。在《奏鳴曲二號》這部作品中,佐羅塔耶夫大量運用了手風(fēng)琴演奏中特有的抖風(fēng)箱技巧,主要分為二抖風(fēng)箱和四抖風(fēng)箱。通過風(fēng)箱快速均勻的開合來增強音樂的感染力,強而不躁,弱而不虛,是手風(fēng)琴最具有渲染力的表現(xiàn)手法之一。

其中較具有典型性的是第一樂章中的二抖風(fēng)箱演奏(見譜例 6),此處抖風(fēng)箱的聽覺效果是一拍四個音,演奏時風(fēng)箱開合兩次,每次開合成兩個音。演奏時身體略向前傾,左右手一起觸鍵的同時風(fēng)箱向左前方發(fā)力呈正扇形,下方保持穩(wěn)定呈閉合狀態(tài),隨即迅速推回來。此樂段是呈示部中的結(jié)束部,富有矛盾性和積極性,此處的二抖風(fēng)箱安排恰到好處,旋律上行的同時力度一直做漸強處理,將熱烈激動的情緒烘托到極致,最終結(jié)束在最強音上,與之后展開部富有生氣的音樂情緒形成鮮明的對比。

譜例6.

又如第三樂章的尾聲部分運用了大篇幅的四抖風(fēng)箱演奏(見譜例 7)。在帶有抖風(fēng)箱標記的和旋前面有三拍的平風(fēng)箱演奏,最后半拍正好處于回風(fēng)箱狀態(tài),有利于之后的四抖風(fēng)箱演奏。由于結(jié)束部分運用了大量的四抖風(fēng)箱,而四抖的最后一個音和下一個需要演奏的音都呈打開風(fēng)箱的狀態(tài),如果不把握好風(fēng)箱力度,風(fēng)箱的縫隙會越來越大,最后很容易失去控制。作曲家在此段中反復(fù)運用這一技巧,烘托出作品歡快熱烈的氣氛,也是“四抖風(fēng)箱”技巧中較經(jīng)典的曲例。

譜例7.

抖風(fēng)箱是一種很難掌握和較耗體力的技巧,演奏者需嚴格照分解步驟練習(xí)并領(lǐng)會其中的要領(lǐng),演奏時風(fēng)箱力量保持平穩(wěn)一致,左手臂要一直處于積極的用力狀態(tài),切不可使用蠻力,如此,在不消耗更多體力的基礎(chǔ)上又能完整的詮釋作品。

頓音、重音風(fēng)箱技術(shù)。第三樂章的開頭是一個極具爆發(fā)力的和弦(見譜例 9),為了突出飽滿、熱情的音樂效果,在右手和弦的強音之后,左手立即變?yōu)檩^弱的連續(xù)性頓音演奏。在演奏強音和弦時,左手手腕用力頂住皮帶,使風(fēng)箱呈緊繃狀態(tài),在按鍵的同時,根據(jù)慣性發(fā)力,隨后立即放松下來,切不能使用蠻力。因左手的頓音演奏篇幅較長,所以從手臂到手指都要保持放松的狀態(tài),奏出的音才能干脆,富有顆粒性,同時風(fēng)箱要保持平穩(wěn)的開合狀態(tài)。與頓音的演奏技巧大致相同,左手手腕要用力頂住皮帶,不同的是,發(fā)力后不需要放松下來,要一直繃住皮帶,使風(fēng)箱呈緊繃狀態(tài)。值得注意的是,重音演奏不僅需要爆發(fā)力,還要有持續(xù)力,要保證音符的時值。在風(fēng)箱的運行中不要刻意突出“音頭”,要保持風(fēng)箱的相對平穩(wěn)性。

2.觸鍵技巧

撫摸式觸鍵。《奏鳴曲二號》第一樂章副部主題的開始采用了撫摸式觸鍵。觸鍵前,手指輕貼在琴鍵上,并以指肚前端按鍵,下鍵速度較緩慢,按鍵后迅速放松。這種方法用于演奏連音和接近連音的非連音,多用于表達抒情的音樂思想(見譜例 8)。

譜例8.

輕擊式觸鍵。《奏鳴曲二號》第一樂章中出現(xiàn)了大量斷音“▼”記號(見譜例 9),表示彈奏此音符時值的 1/4,休止此音符時值的 3/4,在此主要為了突出強音演奏。在實際演奏中,不必計算時值,只需設(shè)法彈短。按鍵前手腕放松,手指借助第三關(guān)節(jié)的帶動稍抬起后用指尖輕點琴鍵,落鍵后需要迅速離鍵,力量集中,富有彈性。

譜例9.

彈跳式觸鍵。《奏鳴曲二號》第三樂章插部 B的第一主題采用了彈跳式觸鍵,多處出現(xiàn)跳音“·”記號(見譜例 10),表示彈奏此音符時值的 1/2,休止此音符時值的 1/2。按鍵前手腕放松,手指借助第三關(guān)節(jié)的帶動稍抬起后用指尖輕彈琴鍵,琴鍵要按到底,以免出現(xiàn)音的模糊、音色發(fā)粘等情況,并借助反彈力使手指迅速彈離鍵盤。

譜例 10:

貼鍵式觸鍵。《奏鳴曲二號》第一樂章展開部中的高潮部分采用貼鍵式觸鍵(見譜例 11)。演奏時手臂不動,保持穩(wěn)定的姿勢,手腕放松,以右手腕關(guān)節(jié)為軸承進行運動,由腕發(fā)力,加上手指的彈力來完成。值得注意的是,在手指彈起后,不要離開琴鍵,繼續(xù)重復(fù)之前的動作來演奏下一個音。

譜例 11.

樂曲的第一樂章和第三樂章頻繁出現(xiàn)了左手雙音與和旋的交替進行(見譜例 12),觸鍵方法與貼鍵式觸鍵基本相同,肩、手臂、手腕需要放松,手腕變成支撐點,按鍵前手指先抬起再下鍵,彈起后不要離開琴鍵,利用手指的反彈力和慣性進行連續(xù)性的演奏。

譜例 12.

另外,在《奏鳴曲二號》這部作品中,佐羅塔耶夫頻繁的使用了變音器,以達到擴展音域和轉(zhuǎn)換音色的目的。手風(fēng)琴變音器結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,是一個相對獨立的系統(tǒng),但其發(fā)聲原理卻非常簡單,通過控制氣流讓相對應(yīng)的簧片產(chǎn)生震動,從而產(chǎn)生其特有的音色效果。佐羅塔耶夫通過對手風(fēng)琴變音器巧妙靈活的使用,使其變得富有生命力,更大限度的為樂曲增色添彩,以充分表達樂曲的思想內(nèi)涵。

在《奏鳴曲二號》這部作品中,佐羅塔耶夫不僅融入了 20世紀音樂的新思想,同時深入挖掘手風(fēng)琴的表現(xiàn)能力和音色的多樣性。音色效果不可孤立而談,除了通過變音器轉(zhuǎn)換以外,與風(fēng)箱的運用、觸鍵技巧也有著十分密切的聯(lián)系。風(fēng)箱不僅推動著音樂動力向前發(fā)展,還控制了音色變化,正所謂風(fēng)箱是手風(fēng)琴的“心臟”。觸鍵技巧也同樣影響著音色的變化,觸鍵時間的長短、按鍵的深淺,直接影響著音色的飽滿度和聲音的大小。

手風(fēng)琴音色優(yōu)美,旋律悠揚,但佐羅塔耶夫在《奏鳴曲二號》中大膽突破了這一傳統(tǒng)藝術(shù)特點,空前豐富的使用了變音器和抖風(fēng)箱技巧,賦予樂曲強烈的對比特征,充滿了激動熱烈與浪漫柔美的藝術(shù)情境。

在手風(fēng)琴音樂藝術(shù)逐漸成熟的今天,佐羅塔耶夫的音樂作品仍能在世界各地奏響,仍然不被人們忘記,可見他的獨特魅力之所在,足以證明他在手風(fēng)琴領(lǐng)域的輝煌成就和時代變遷的適應(yīng)力。在《奏鳴曲二號》這部作品中,佐羅塔耶夫不僅將傳統(tǒng)與現(xiàn)代的作曲技法相融合,并且完美的結(jié)合了手風(fēng)琴所獨具的特點,展示了該作品特有的驕人魅力。

《奏鳴曲二號》是佐羅塔耶夫眾多作品中極具代表性的一首樂曲,本文通過對該作品的全面剖析,有助于演奏者對佐羅塔耶夫的音樂風(fēng)格有更深入的理解與認識。從而走進作者的內(nèi)心世界,體會他跌宕起伏的思想情感。如果演奏者能嫻熟運用風(fēng)箱和掌握靈活的觸鍵技巧,則更能表達樂曲的豐富內(nèi)涵,使聽眾讀懂佐羅塔耶夫的心語。

近年來越來越多的國際手風(fēng)琴賽事中,佐羅塔耶夫的作品被列入規(guī)定曲目。與此同時,他的作品也更多的應(yīng)用于手風(fēng)琴教學(xué)及演出實踐中。這不難看出演奏佐羅塔耶夫的作品已經(jīng)成為手風(fēng)琴演奏者在練習(xí)過程中的一門必修課,他的廣泛影響對手風(fēng)琴音樂藝術(shù)的繼承和發(fā)展起到了舉足輕重的作用,必將成為手風(fēng)琴音樂藝術(shù)的一座豐碑,使手風(fēng)琴藝術(shù)躍上新的高度、更加深入人心、更加發(fā)揚光大。

[1]程曉梅.同樣的大師,不同的命運[D].曲阜師范大學(xué),2008.

[2]何巍.試論佐羅塔耶夫手風(fēng)琴作品的創(chuàng)作特點 [J].電影評介,2008(23).

[3]孔靜雅.佐羅塔耶夫手風(fēng)琴作品《奏鳴曲 2號》研究[D].2013.

[4]李銳.論俄羅斯當(dāng)代手風(fēng)琴音樂作品的民族特性[D].西南大學(xué),2006.

[5]羅漢.佐羅塔耶夫和他的巴揚作品[J].天津音樂學(xué)院學(xué)報,2003(1).

[6]羅漢.手風(fēng)琴變音器的認識與運用[J].天津音樂學(xué)院學(xué)報,2007(2).

[7]劉勝男.淺談手風(fēng)琴風(fēng)箱的運用技巧和訓(xùn)練方法[J].科技風(fēng),2010(4).

[8]陸琳霖.淺析手風(fēng)琴音樂中的近現(xiàn)代作品[D].天津音樂學(xué)院,,2007.

[9]任騰騰.佐羅塔耶夫手風(fēng)琴音樂的藝術(shù)特點[D].曲阜師范大學(xué),2012.

[10]王舜平.俄羅斯現(xiàn)代手風(fēng)琴作品的宗教語境[D].西南大學(xué),2011.

[11]吳祖強.曲式與作品分析[M].北京:人民音樂出版社,2010.

[12]于潤洋.西方音樂通史[M].上海:上海音樂出版社,2007.

作者單位:沈陽音樂學(xué)院