陜西省夏季降水特征及其與太平洋地區OLR的關系

陳小婷

摘要利用美國NOAA衛星觀測的逐月平均OLR資料和陜西省96個自動站觀測降水資料,對1981~2010年陜西夏季降水變化特征以及陜西夏季降水和太平洋地區地氣系統射出長波輻射(OLR)之間的關系進行了分析。結果表明,1981~2010年陜西省夏季平均降水有微弱的減少趨勢,但不同區域表現并不一致,陜北降水明顯減少,關中、陜南明顯增加;陜西夏季降水存在一個7年左右、2年左右的周期,7年左右的周期占主導地位;陜西夏季降水偏多年,同期赤道西太平洋地區OLR正異常明顯,對流偏弱,日本島東南洋面OLR負異常明顯,對流較強,前冬與前春赤道太平洋地區OLR呈“西正東負”分布,反之亦然;奇異值分解(SVD)分析表明,太平洋地區OLR與陜西夏季降水之間關系密切。

關鍵詞夏季降水;OLR;小波分析;奇異值分解

中圖分類號S161.6文獻標識碼A文章編號0517-6611(2015)07-205-04

Characteristics of Summer Precipitation in Shaanxi Province and Its Relationship with OLR over Pacific Ocean

CHEN Xiao-ting

(Shaanxi Meteorological Observatory, Xian, Shaanxi 710014)

AbstractBased on the NOAA OLR (Outing Long wave Radiation) data and Shaanxi rainfall data of 96 stations from 1981 to 2010, the characteristics of summer precipitation in Shaanxi Province and its relationship with OLR over Pacific Ocean were analyzed. Results show that: summer precipitation in Shaanxi Province between 1981-2010 have a moderate decline, but different areas have different performance, in Northern Shaanxi there is significantly reduce, while in the other places its rainfall increased significantly. There is a cycle of 7 a and 2 a in summer precipitation in Shaanxi Province and the period of 7 years dominated. In summer rainy year, the OLR over the Equatorial Western Pacific was higher, implying the convection was weaker, the OLR over southeast Ocean of Japan was lower, implying the convection was stronger, preliminary winter and spring the OLR over Equatorial Pacific have a feature that west was positive east was negative and vice versa. SVD analysis suggests that there is close relationship between the OLR over Pacific and summer rainfall in Shaanxi.

Key wordsSummer precipitation; OLR; Wavelet analysis, SVD (Singular Value Decomposition)

20世紀80年代以來,全球增暖趨勢明顯,我國北方地區的降水量明顯減少、氣溫升高,干旱化的趨勢十分嚴重。西北地區由于自然和人類活動等原因,一直是生態脆弱區之一,陜西位于西北地區東部,其中陜北和關中大部分地區屬于干旱、半干旱地區,干旱、洪澇幾乎每年都可發生,水資源利用主要來自于空中降水。近年來,氣候變化加劇,影響著該區域的農業生產。7、8月份是陜西的主汛期,期間累積降水占全年降水的55%以上,對旱澇起著重要的作用,因此研究陜西該時段降水的變化特征很有意義。

衛星觀測的地氣系統射出長波輻射(Outgoing Long wave Radiation,OLR)是指在地球大氣頂單位平方米面積上、單位時間內(每秒)地球向外空輻射出去的所有波長的電磁波能量的總和,又稱熱輻射能量;其大小主要取決于下表面(晴空地表和云層頂部)溫度的高低,當下表面為溫暖晴空時,其發射出去的OLR高;當下墊面為云覆蓋時,由于云頂溫度低。其發射出去的OLR值低。OLR資料基本上反映了觀測地區的云和晴空的天氣氣候狀況。蔣尚城研究表明OLR在天氣氣候的診斷分析和監測工作中有著重要的意義,可以作為氣候分析和中長期預報的一個新的途徑[1]。近年來,氣象工作者利用OLR對夏季旱澇、冰凍雨雪、高溫等多種災害性天氣和氣候預報有關問題進行了諸多研究[2-6],表明OLR與多種災害性天氣有密切關系,可以對氣候預測提供一定的指示意義。

筆者利用1981~2010年資料研究在新的氣候時期陜西夏季降水新的變化特征以及與OLR的關系,揭示新的氣候時段陜西夏季降水變化特征,為天氣預報提供準確實時的背景場,同時為汛期的天氣氣候預測提供方法和依據。

1資料和方法

1.1資料選取

數據采用1981~2010年美國NOAA衛星觀測的逐月平均OLR格點資料(分辨率為2.5°×2.5°)和1981~2010年陜西省96個自動站觀測降水量資料。

1.2分析方法

1.2.1SVD方法。

奇異值分解(SVD)方法[7]是線性代數中一種重要的矩陣分解,通過分析2個要素場之間的相關,旨在最大限度地分離出兩場的高相關區,以此了解成對變量場之間相關系數的空間結構及各自對相關場的貢獻,該方法在氣象場的時空分布耦合信號的診斷分析中具有普適性,特別適合大尺度氣象場的遙相關型研究。在此采用SVD方法研究熱帶太平洋地區夏季OLR異常(左場)對陜西省夏季降水異常(右場)的影響。

1.2.2小波分析。

小波分析是一種信號的時間-頻率分析方法,其優于Fourier變換的地方是它在時域和頻域上同時具有良好的局部化性質[7]。它不僅可以給出氣候序列變化的尺度,還可以顯示變化的時間位置,這一點對于氣候預測很有用,因此小波分析被廣泛應用于氣候診斷中。用小波分析對某一具體問題進行研究時,要先選一個小波母函數,文中采用了文獻[7]的Marr小波。

2陜西夏季降水特征

2.1時空變化特征

通過計算1981~2010年期間陜西省96個自動站夏季降水(7、8月份)與全省平均降水之間的相關系數發現,除了鎮坪、府谷、安塞、神木、橫山、佳縣、清澗、吳堡、米脂、子洲、綏德、子長、吳起、靖邊、榆林、定邊(主要分布在榆林市)16站以外,其他80站的相關系數均通過了0001顯著性水平檢驗的臨界相關系數。即除了陜北北部,全省夏季降水變化趨勢基本一致,因此,剔除上述16站以外,用剩余80站的平均降水量能夠較好地代表全省降水量,下面用該資料分析降水的時空變化特征。

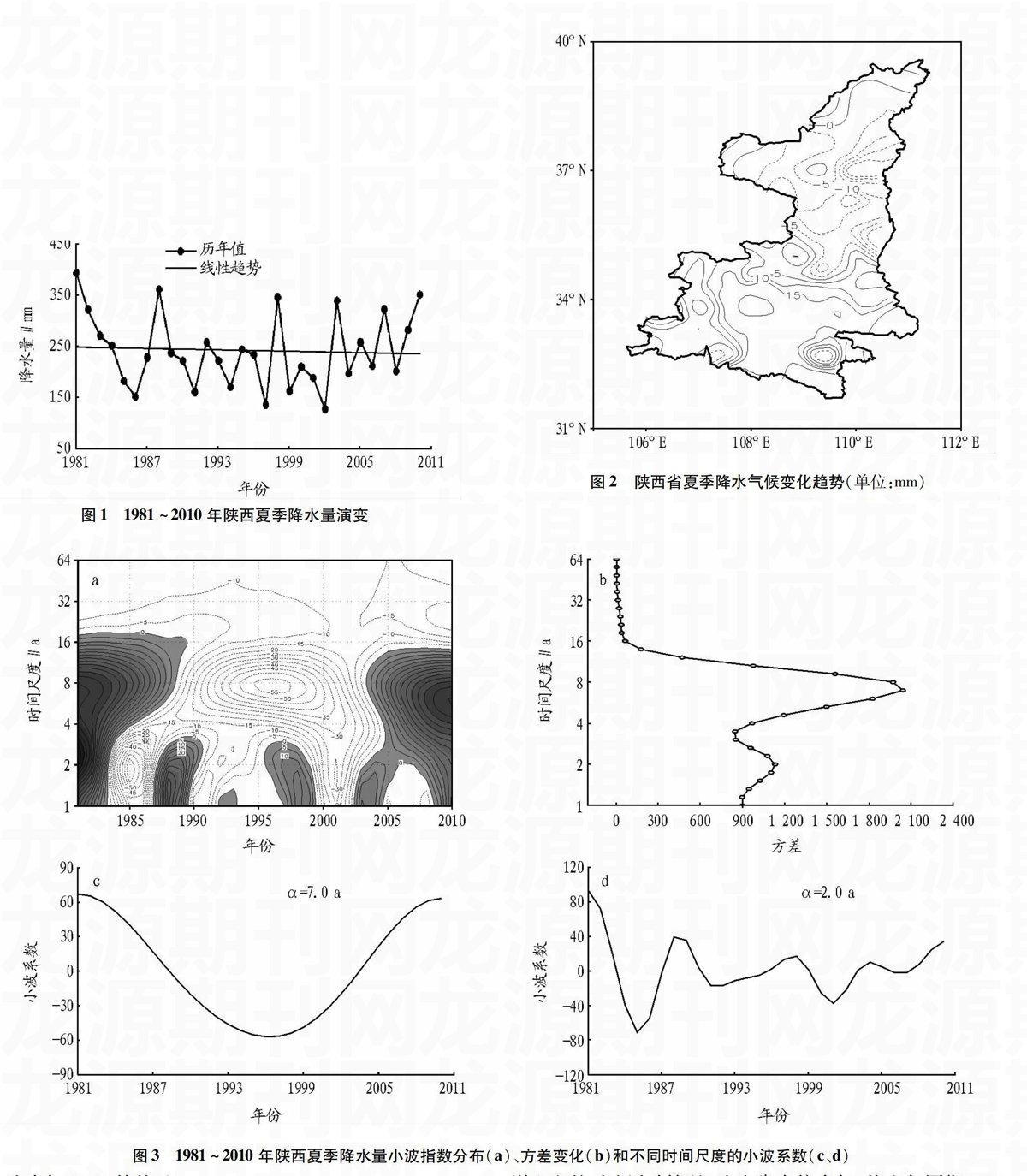

從1981~2010陜西省夏季平均降水量演變(圖1)可以看出,陜西夏季降水有明顯的年代際變化特征,20世紀80年代陜西夏季降水偏多,90年代降水偏少,21世紀降水偏多;降水顯著偏多的年份為1981、1988、1998、2010年,顯著偏少的年份為1986、1991、1997、2002年;從線性趨勢來看,1981~2010年全省夏季降水有微弱的下降趨勢。用1981~2010年陜西夏季氣候平均降水與1971~2000年氣候平均的差值表示氣候變化趨勢。從圖2可以看出,在新的氣候時期陜北降水明顯減少,而關中、陜南降水增多。

圖11981~2010年陜西夏季降水量演變

圖2陜西省夏季降水氣候變化趨勢(單位:mm)

2.2降水周期分析

從陜西夏季降水小波方差(圖3b)可以看出,1981~2010年陜西夏季降水主要有2個周期,即7年左右和2年左右。7年左右的周期與前面年代際變化基本一致,20世紀80年代和21世紀初期陜西處于降水偏多階段,90年代處于降水偏少階段(圖3a)。對照上文挑選的降水顯著偏多、偏少年可以看出,在長周期和短周期降水偏多(偏少)疊加階段更容易出現年降水量極值。如1981、2010年均不僅處于7年周期降水偏多年,同時處于2年周期降水偏多年(圖3c、d),因此這2年降水顯著偏多。

圖31981~2010年陜西夏季降水量小波指數分布(a)、方差變化(b)和不同時間尺度的小波系數(c、d)

3降水與OLR的關系

3.1異常年份合成分析

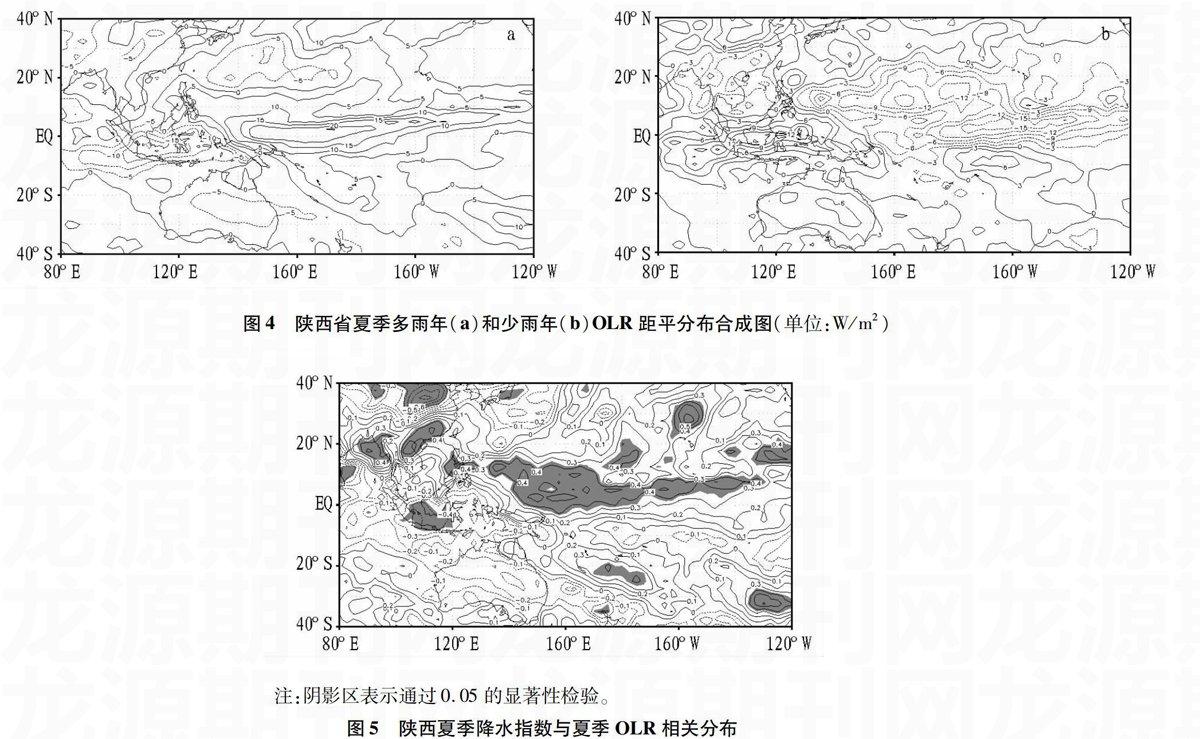

為了研究陜西省夏季旱澇年太平洋上空的對流活動情況,選取降水偏多年、偏少年同期OLR場進行距平合成分析。從降水偏多年份太平洋地區的OLR距平分布(圖4a)可以看出,OLR距平在太平洋地區呈北負南正分布,在10°S~10°N的太平洋地區存在大面積正異常區,在130°~180°E、20°~30°N范圍內存在一小范圍的負異常區,也就是說,當赤道地區對流較弱,25°N附近東太平洋地區對流較強時,陜西夏季降水偏多;相反,陜西夏季降水偏少時,OLR距平在太平洋地區呈北正南負分布,赤道太平洋地區為大面積負異常區,日本島東南洋面上為小范圍的正異常區,即當赤道地區對流較強、25°N附近東太平洋地區對流較弱時,陜西夏季降水偏少(圖4b)。很顯然,陜西夏季降水偏多或偏少時,太平洋上空的對流活動是截然相反的。另外,從圖4可以看出,在陜西夏季降水偏多年份,環東亞、西太平洋地區OLR場的距平分布呈“- + - + -”的分布,而在陜西夏季降水偏少的年份,該區域OLR場的距平分布呈“+ - + - +”的分布,兩者截然相反,Wang研究指出在環太平洋地區存在經向風的遙相關分布,熱帶地區異常對流活動很有可能是觸發這一現象的因子[8]。該研究僅從現象上揭示了這一類似特征,具體物理機制還需要進一步研究。

圖4陜西省夏季多雨年(a)和少雨年(b)OLR距平分布合成圖

(單位:W/m2)

對陜西夏季多雨年和少雨年的前冬(前一年12月、當年1和2月)、前春(當年3~5月)OLR距平場進行合成分析發現,降水偏多年的前冬,10°S~10°N的太平洋地區,以160°E為分界線,OLR呈西正東負分布,前春,負值區減小,正值區東擴,逐漸向降水偏多年夏季OLR的分布特征發展,且出現了“- + - + -”波列形勢分布的雛形;降水偏少年的特征與偏多年呈相反的分布。可見,陜西夏季降水與OLR場前期和同期的異常變化有著密切的關系。

3.2OLR與陜西夏季降水的相關分析

選取陜西80個自動站7、8月平均降水量作為陜西夏季降水指數。從陜西夏季降水指數與夏季OLR相關系數分布情況(圖5)可以看出,在赤道西太平洋上存在一個高正相關區,通過95%的信度檢驗,日本島附近洋面上存在一個負相關區,進一步表明當赤道太平洋地區OLR為正異常、對流較弱,日本島東南洋面為負異常、對流較強時,陜西夏季降水偏多。