安徽博望吳語全濁聲母的演變及特點

常 蓉

(南京大學 文學院,江蘇 南京 210023)

博望方言屬宣州吳語太高小片(鄭張尚芳,1986)。宣州吳語太高片具有吳語的基本特征,大部分全濁聲母今讀保留了全濁聲母,保持“幫滂並,端透定”三分的局面,少數清化。目前,對宣州吳語古全濁聲母音值的描寫仍存在分歧:朱蕾(2009)認為是清擦音或閃音加清送氣;孟慶惠(1988、1997)認為是清擦音或閃音加送氣(清或濁);蔣冰冰(2003)對20個吳語土著點進行了調查,將其記錄為前帶送氣(清或濁)的濁擦音、滾音或閃音;鄭張尚芳(1986)描述為前帶清喉擦的通音或閃音;而王太慶(1983)將銅陵方言全濁聲母直接記為濁擦音或閃音,并沒有加送氣成分。

本文在田野調查的基礎上,對博望方言的全濁聲母進行描寫說明。為便于比較,文章同時列出同屬太高小片的湖陽、銅涇小片的銅陵和査濟(屬涇縣)、石陵小片的陵陽、北部吳語的蘇州與江淮官話的南京方言點全濁聲母的讀音。文中博望方言材料由作者調查所得①。湖陽點、陵陽點的材料引自蔣冰冰(2003),銅陵點引自王太慶(1983),査濟點引自劉祥伯、陳麗(2015),蘇州點引自汪平(2011),南京點引自江蘇省志·方言志(1998)。

一、博望方言古全濁塞音聲母的讀音和演變

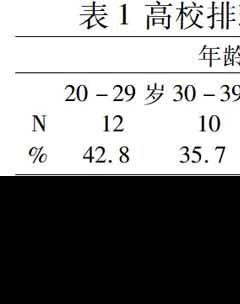

七個方言點古全濁塞音並、定、群、澄的現今讀音如表一:

表一

以並定母為例,博望方言古全濁塞音聲母經歷了一個由b—v撳和d—鬩的過程,由濁塞音演變為濁擦音或閃音并伴隨氣流。由于濁塞音發音的特殊性和矛盾性,即聲帶振動主要受氣流影響。當喉上壓力小于喉下壓力時,氣流才能順利通過喉頭。而發塞音時的阻力會使得喉上壓力增強,難以保證喉上喉下氣壓差,也就不能維持除阻前的聲帶振動。博望方言并沒有像北部吳語那樣保留濁塞音,而是發生了弱化,這也不等同于江淮官話的清化。夏俐萍(2015)認為:“濁音弱化是對抗濁音清化的一種手段,不能看成是濁音清化的特殊表現形式。”根據博望方言古全濁塞音聲母字的今讀可以推斷,為了對抗濁音清化,必須減小喉上壓力,保證喉下壓力大于喉上壓力,最終使得閉塞成分逐漸消失,轉變成濁擦音v z捺或閃音鬩。濁音弱化不僅出現在吳語宣州片,湖南部分方言和福建北部地區等也存在這種現象,印歐語系中的濁音弱化現象同樣遵循相似的規律,Hock構擬了弱化的等級,濁塞音聲母弱化的第一步通常是擦音化(或直接弱化為鼻邊音、拍閃音聲母),接著是近音化或邊音化,最后是濁音的徹底消逝(夏俐萍,2015)。由此可見,博望方言古全濁塞音聲母的弱化已經完成了第一步,即濁塞音擦音化(或閃音)。

需要注意的是,濁音弱化雖不能看做濁音清化的特殊形式,它是語音自身為保持濁音、對抗清化的一種手段,但濁音清化和濁音弱化并不完全對立,它們可以同時出現。

二、博望方言古全濁塞擦音的讀音和演變

七個方言點古全濁塞擦音從、崇、船的現今讀音如表二:蘇州古全濁塞擦音聲母從、崇、船今讀全部為z,由濁塞擦音轉變成濁擦音,同樣是為了保持濁音而導致閉塞成分的消失,保留擦音。南京古全濁塞擦音聲母今讀為ts tsht拶t拶h拶,不僅轉變為了清塞擦音,而且區分了平翹舌,官話特征明顯。査濟和陵陽古全濁塞擦音今讀大部分為s揶,丟失了閉塞成分變成清擦音,少部分如査濟的“賊”和“饞”字讀作清送氣塞擦音tsh。忽略氣流有無的區別,博望、湖陽和銅陵古全濁塞擦音聲母今讀為z捺,變成了濁擦音。由此可見,古全濁塞擦音的擦音化現象是北部吳語和宣州吳語所共有的。

表二:

雖然博望大部分古全濁塞音 (除定母單獨演變為閃音)、塞擦音都有擦音化傾向,但兩種擦音化的過程并不一致。古全濁塞音擦音化是沿著“濁塞音→閉塞成分丟失→轉化為濁擦音”的趨勢演變,主要存在于並母中。古全濁塞擦音擦音化則是 “濁塞擦音→閉塞成分丟失→保留濁擦音”。因為中古時期群母和澄母發生腭化,所以博望方言中的群母、澄母和從母、崇母、船母今讀都是z撳或捺撳。

三、博望方言古全濁擦音的讀音和演變

七個方言點的古全濁擦音奉、邪、禪、匣的現今讀音如表三:

表三:

南京古全濁擦音聲母奉、邪、禪、匣已經完全清化,不僅區分平翹舌,而且匣母部分字如“鞋”發生腭化,讀作揶。蘇州古全濁擦音聲母今讀保留濁擦音v和z,但匣母不少字如表三的“鞋、咸、紅、汗”都已讀作零聲母,丟掉了擦音成分。査濟和陵陽除奉母字外都已清化,査濟奉母字“飯”讀成濁擦音v,而陵陽奉母字讀作通音誨并伴隨強氣流,兩地的匣母字沒有完全腭化。博望、湖陽、銅陵古全濁擦音聲母今讀基本都保留了濁擦音,奉母拼合口呼(只有u)時,容易變成零聲母。匣母字也沒有全部腭化,只是在記錄上存在差別,湖陽和銅陵記為舌根濁擦音掮,博望則記為濁喉擦音撳,主要依據發音人實際的情況如實記錄。

博望方言古全濁擦音聲母的今讀基本保留了濁擦音,少部分變成了零聲母,但與濁擦音互為音位變體并不穩定。古全濁塞音、塞擦音和擦音聲母群、澄、從、崇、船、邪、禪的都演變成z或捺加送氣,具體和現今讀音的四呼相關,與齊齒呼和撮口呼相拼時基本讀捺撳,與開口呼和合口呼相拼時基本讀z撳。

四、博望方言古全濁聲母的特點

1.濁音弱化

博望方言古全濁塞音、塞擦音和擦音聲母弱化的普遍形式就是擦音化(或閃音)。古全濁塞音聲母中只有並母還部分保留濁塞音的讀法,但是與v撳可以互讀屬于自由變體,另外□這[ɡ掮]的聲母也保留了濁塞音ɡ。單念或處于音節前字位置時聲帶不振動,仍然是清音濁流,處于音節后字或句子中時才是濁音。事實上這里的濁音與其他存在濁音的地區一樣,并非聽感清冽的常態帶聲,而是聽感渾濁的弛聲

(slack voice)(朱曉農,2010)。

博望方言定母直接由濁塞音弱化為閃音鬩,快讀是也可變為r或拗撳,鄭偉、袁丹、沈瑞清(2012)在記錄湖陽方言時也有類似的情況,定母字的讀音存在不同變體,發音人的個人情況和例字的選用都會造成定母音色的變化。

清錢大昕通過文獻考證提出“古無輕唇音”,認為上古時期的聲母系統只有重唇音“幫滂並明”,到中古時期才分化出輕唇音“非敷奉微”,所以奉母和並母不少字的讀音在博望方言中相同。同時,奉母字的今讀和現代四呼有密切關系,與開口呼相拼時中讀v撳,與u相拼時讀零聲母,但受多種因素如發音次數、發音人狀態等的影響,容易發生變化。

古全濁塞音聲母中的群、澄,古全濁塞擦音聲母從、崇、船和古全濁擦音聲母中的邪、禪都弱化為濁塞擦音z或捺并加上送氣成分。這幾個古全濁聲母在博望方言中的讀音也和現代四呼相關。當與開口呼和合口呼相拼時,主要演變為z撳;當與齊齒呼和撮口呼相拼時,主要演變成捺撳。

2.濁音清化

在實際調查中,我們發現除去與日常生活息息相關的口頭語外,書面語和一些新式用語中的濁音已經不存在了。相對濁音弱化而言,清化是漢語方言發展的主流方向,中古時期就已經出現,元周德清《中原音韻》里的全濁聲母基本消失了。且宣州吳語主要分布在較偏僻的農村地區,城區已經改說更強勢的江淮官話,絕大多數年輕人不能很好地掌握和使用土話。在歷時和共時雙重因素的進攻下,濁音弱化將逐漸被濁音清化覆蓋。

以博望方言並定母字的讀音為例,“爬”已經清化為ph,定母字也會讀成舌尖后清塞音加送氣拗撳。銅涇小片的査濟、石陵小片的陵陽也有大量的古全濁聲母字清化。這里有一個疑問:這些讀清音的字是先發生擦化后再清化,還是直接清化,抑或是兩者同時進行?這還需要更深入的探討研究,但總體來說,清化是不可避免的趨勢。

3.濁塞擦音消失

由表一、表二、表三可以看出,除蘇州方言群母的讀音還有濁塞擦音d捺的存在外,其他方言均不存在濁塞擦音。南京方言完全清化,大部分宣州吳語的全濁聲母今讀包括塞音(清或濁)、閃音、擦音(清或濁)等,博望方言只有b、鬩、z撳、捺撳、撳和零聲母,這應該與濁塞擦音的閉塞成分極其不穩定有關。為保持濁音,降低喉頭增大喉下壓力,增加通過喉頭的氣流量,強大的氣流使濁塞音的閉塞成分從成阻階段開始就不穩定。加上后面緊跟擦音成分,氣流從兩個發音器官沒有完全閉塞的縫隙中摩擦發出,形成平流或湍流。所以相比濁塞音而言,濁塞擦音受到前后兩股氣流的沖擊,更加難以保持。

注釋:

①本文根據實地調查的情況,認為博望方言全濁聲母記成濁擦音加濁氣流[撳]更為恰當.

②關于送氣問題將另文討論,這里不再詳述.

[1]江蘇省地方志編纂委員會.江蘇省志·方言志.南京大學出版社,1998.

[2]蔣冰冰.吳語宣州片方言音韻研究.華東師范大學出版社,2003.

[3]劉祥柏,陳麗.安徽涇縣査濟方言同音字匯.方言,2015(3):211-220.

[4]孟慶惠.皖南銅太方言和吳語的關系.吳語論叢.復旦大學出版社,1988.

[5]孟慶惠.安徽省志·方言志.方志出版社,1997.

[6]夏俐萍.論全濁聲母的弱化音變.中國語文,2015(5):417-427.

[7]王太慶.銅陵方言記略.方言,1983(2):99-119.

[8]汪平.蘇州方言研究.中華書局,2011.

[9]楊慧君,李婷婷.安徽石臺伍村方言古並奉定母的讀音.南方語言學,2012(第4輯):57-64.

[10]鄭張,尚芳.皖南方言的分區(稿).方言,1986(3):8-18.

[11]朱蕾.安徽吳語銅涇型古全濁聲母的演變.方言,2009(2):171-181.

[12]朱曉農.全濁弛聲論——兼論全濁清化(消弛)低送高不送.語言研究,2010(3):1-18.