《埃萊克特拉》:音樂會歌劇的勝利

唐若甫

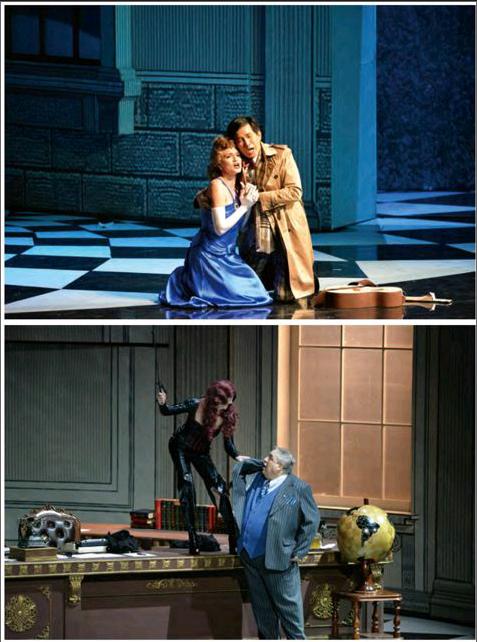

長久以來,音樂會版歌劇、半舞臺版和舞臺版歌劇一直主導著中國的歌劇演出舞臺。舞臺版歌劇擁有華麗的布景和舞臺制作,耗資龐大但彰顯歌劇作為綜合性藝術品的魅力。音樂會版去除幾乎所有視覺因素,主打音樂,就像清唱劇。半舞臺版介于兩者之間,樂團往往在臺上靠里而騰出一定空間給演員調度,只是沒有背景。這三種形式的歌劇今年都在國內有所呈現。舞臺版的有英國皇家歌劇院在上海大劇院上演的《瑪儂·萊斯科》,音樂會版有科隆愛樂樂團在上海大劇院呈現的《女武神》第一幕。半舞臺版則有杭州愛樂樂團在武漢上演的《茶花女》等。

選用何種形式上演,也是一門深厚的學問。一般來說,人物關系錯綜復雜,需要視覺印象的歌劇適合用舞臺形態展示,比如大量新近誕生的中國作曲家創作的歌劇。主要人物關系簡單,并且劇情故事耳熟能詳的,適合音樂會或半舞臺表現的,比如《特里斯坦與伊索爾德》、《莎樂美》或《弄臣》。

理查-施特勞斯的《埃萊克特拉》并不是一部劇情復雜的作品,五個主角分工明確并且對稱地承擔起戲劇的對立面:眾叛親離的情婦和奸夫、殺人償命的女人和幫兇、作為中間色鋪墊的妹妹,外加一堆打醬油的仆人云云。2008年3月,我在布達佩斯的匈牙利國家歌劇院,感受到了此劇狂暴血腥的一面。由時任歌劇院藝術總監貝拉什·科瓦里克(Balázs Kovalik)導演,亞諾斯·科瓦什(János Kovács)指揮的此劇充滿了法西斯式的視覺沖擊。這出歌劇最后以希臘經典悲劇的固有方式收尾,幾乎全軍覆沒的喋血場面常常會以尸橫遍野的形式落幕。

于是,《埃萊克特拉》的音樂會版自有其獨到魅力。拋棄掉舞臺布景和復雜的舞臺調度后,無論是歌者還是樂團都可以全身心投入到音樂中去。音樂會版也尤其適用于獨幕歌劇,因為這樣一來還可以省去換景轉臺的麻煩。在粗放型經濟向集約型經濟轉型的時代,以清唱劇的形式上演歌劇除了擁有很高的能效比之外,也有“返璞歸真”的潛臺詞。正因為此,香港管弦樂團將在2015年起逐年上演瓦格納《指環》全集的音樂會版,上海交響樂團也在新廳推出了他們制作的第一部歌劇——音樂會版的《埃萊克特拉》。歌劇上演于10月22日,由查爾斯·迪圖瓦指揮。相當于全明星班底的加盟確保了卡司的豪華陣容,為這一貌似缺乏“看點”的舞臺平添分量,也沒有造成視覺上可能的不快。

由此,能夠對人產生震懾和威力的,便全取決于這支百來號人的龐大樂隊。以及五位主唱。當然,理查與霍夫曼斯塔爾合作的歌劇在音樂戲劇上確保了火力十足。相較于1903年首演的直白的《莎樂美》和1911年首演的《玫瑰騎士》,《埃萊克特拉》既擁有前作的放浪形骸,也擁有后作的浪漫情懷,而且是理查最后一部走暴力路線的歌劇,此后他的歌劇創作就偏向了精致古典的風格。不僅如此,歌劇中描繪的病態的仇恨和不計代價的暴力也對作品首演后五年席卷歐洲的戰局作了預言。在霍夫曼斯塔爾的筆下,經典搖身一變為易卜生和斯特林堡的結合體,索福克勒斯的合唱成了女仆們的嘰嘰喳喳,希臘神話擁有足以和弗洛伊德抗衡的心理學上的歇斯底里。

當這些都轉化成音樂時,便是王后克呂泰涅斯特拉和她的情夫埃奎斯特撕心裂肺地大叫,埃萊克特拉突破樂團音障的復仇之快。作為頭號女主角,飾演埃萊克特拉的伊娃·約翰遜承擔起了常人無法想象的重任。近兩小時的獨幕歌劇,作為劇情推動和氣氛渲染的核心,她需要滿滿當當地從頭唱到尾,沒有宣敘調般的喘息,也少有下場的停歇,工作量堪比瓦格納筆下的伊索爾德。伊娃有著天生的瓦格納女高音的穿透力歌喉,難得的金屬光澤使她的演唱有著少女般的清脆。不管是快意恩仇還是欣喜若狂,她都像漫步鋼絲一樣刺激地游走在理查埋下的地雷邊緣,對人物心理轉變的刻畫入木三分。然而歲月的侵襲在伊娃的身上留下痕跡,她的高音不再順滑,而需要費力地吐出。這也就解釋了每句需要威懾力的樂劇開頭,都能從她的演唱中捕捉到氣爆式的“京劇腔”,高音區的延長音也稍顯木訥。同樣的問題亦存在于飾演埃奎斯特的齊格弗里德·耶路撒冷。作為當然卡司中最大牌和資歷最深厚的歌唱家,耶路撒冷的演唱只有技巧在支撐,以至于我還以為臨時換了備用角色。

演員陣容中最為出色的恐怕是演唱王后的美國女中音珍·亨舍爾,尤其是在她與埃萊克特拉的對白中。亨舍爾的演唱氣場強大。氣息控制堪稱完美。狀態極佳。在這組國際一流的頂尖陣容中,她以不到20分鐘的出場機會證明了自己的無可取代。

不過當晚最讓人刮目相看的還是舞臺上的上海交響樂團。兩周的排練和迪圖瓦的悉心調教一掃這支樂團銅管聲部過去一年來的萎靡不振,比如之前屢屢出錯的圓號變得專心致志,整齊如一。從一開始象征阿伽門農的三個音起,鏗鏘有力的樂團就奠定了這部歌劇的悲劇色彩和宿命特征。他們為出色的歌唱家提供了堅實的后盾,將理查一氣呵成的音樂表現得淋漓盡致,也與埃萊克特拉的吼叫接連掀起音樂上的高潮。迪圖瓦棒下的這支樂團透露出平日罕見的斬釘截鐵,豪邁的演奏和極佳的控制力屢屢處于崩潰邊際但又能懸崖勒馬,在抒情段落又能四兩撥千斤般靈動敏捷。這一方面要歸功于樂師齊心合力的超常發揮,達到了去年中國愛樂樂團在《帕西法爾》中才有的驚為天人表現;另一方面也要歸功于樂團開始適應新廳的建聲效果。坐在D區的倒數第二排,恰到好處的混響和清晰可辨的細節都在刷新我的現場觀感。

音樂的震撼讓我暫時忘卻了中文字幕放映時的不少失當,以及用腳手架搭起的臨時字幕機讓這座音樂廳又回歸到工地狀態的別扭。但愿這場音樂會就像這部歌劇一樣具有深遠意義,讓業界和大眾對指揮在樂團中的重要性有著認識和見識上的雙重升華。這也是音樂會版歌劇能夠帶來的莫大啟迪。