《阿里亞德涅在拿索斯島》:打通理查·施特勞斯的戲劇經(jīng)脈

古馳

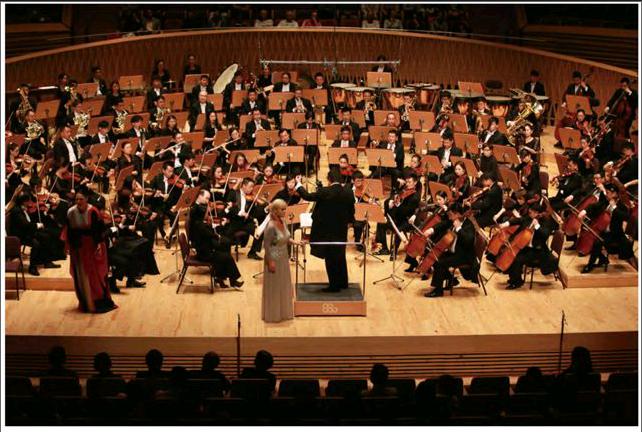

2014年的北京國際音樂節(jié)毫無保留地向德國作曲家理查·施特勞斯致敬,并且引進(jìn)了一系列的演出來紀(jì)念這位在近現(xiàn)代交響、歌劇領(lǐng)域做出巨大貢獻(xiàn)的作曲家。在一年內(nèi)的各類紀(jì)念音樂會(huì)上,觀眾們已經(jīng)聽到了各大名團(tuán)演繹的理查·施特勞斯的交響詩,而在歌劇上卻很難找到令人滿意的演出,特別是帶制作的歌劇,更是一出難求。這次音樂節(jié)中的《阿里亞德涅在拿索斯島》確實(shí)填補(bǔ)了這個(gè)空白。

許多人說這是戲中戲,或許這個(gè)理解稍顯偏頗,按照序幕和歌劇演出的關(guān)系來看,這個(gè)腳本的思路是“戲外有戲”,本體是后面部分,前面的序幕增加了趣味性,讓觀眾看到原來一臺(tái)五味雜陳的劇目的背后有著那么多思考矛盾、啼笑是非。這一創(chuàng)意比起類似的話劇腳本《暗戀桃花源》更是早了不少。正是這樣的戲劇結(jié)構(gòu),決定了這個(gè)劇目需要的演員數(shù)量是相當(dāng)龐大的。相對(duì)應(yīng)地,理查·施特勞斯以古典風(fēng)格創(chuàng)作這部充滿諧趣的作品,對(duì)于樂隊(duì)的編制是接近于古典時(shí)期的。不過,要表現(xiàn)好喜劇和正劇兩種元素,以及音樂戲劇情節(jié)和人物沖突的變化,對(duì)于樂團(tuán)的表情確有很高要求。

這次擔(dān)任表演的是德國萊比錫歌劇院的藝術(shù)家們,他們的制作以現(xiàn)代背景的重新建構(gòu)來詮釋原作,有著頗多創(chuàng)意。序幕被安排在了餐廳的停車場,后半部分所有的“演員”都從這里下車進(jìn)入準(zhǔn)備狀態(tài)。最早登場的是次女高音扮演的男性作曲家,這種角色設(shè)置早在莫扎特的《費(fèi)加羅的婚姻》中就有(懵懂少年凱魯比諾),用以增強(qiáng)幽默感。理查-施特勞斯在他的《玫瑰騎士》中也有使用。萊比錫的制作安排作曲家在開場時(shí)徘徊于停車場的男女廁所之間,強(qiáng)調(diào)他的性別錯(cuò)位,這種無從選擇或許可以應(yīng)驗(yàn)人物在藝術(shù)道路上的堅(jiān)持是帶有矛盾的。正在作曲家為藝術(shù)的落寞而呼告上帝時(shí),出現(xiàn)了一位正在翻找垃圾桶、削箭頭的天使,這個(gè)無聲角色在這個(gè)制作中扮演了重要角色。當(dāng)歌詞唱到“維納斯之子”時(shí),聚光燈正照亮著那位靜默的小天使。這部戲劇的舞美、動(dòng)作都根據(jù)劇情進(jìn)行,例如當(dāng)兩組藝人被通知需要同時(shí)表演時(shí),剎那間的靜場滅燈,節(jié)奏拿捏得很準(zhǔn)。作曲家和澤比內(nèi)塔聊起了藝術(shù)與愛情,在爭論過程中發(fā)現(xiàn)殊途同歸,這時(shí)候巧妙運(yùn)用了白紗,將人物的復(fù)雜關(guān)系展露無遺。

中場休息回來,驚喜地發(fā)現(xiàn),在大幕外面,兩個(gè)餐桌上的“客人”正在和我們一樣等待著“正式演出”的開始。或許導(dǎo)演意欲將這兩部分戲碼連綴起來。果不其然,正式演出發(fā)生在餐廳里,原定在后半部分無需出場的作曲家也手執(zhí)樂譜,赫然坐在席間!加上整個(gè)場景并沒有根本性的改變,因此打破了原先兩部分戲在氛圍上的突變局面。這個(gè)想法在之后的情節(jié)發(fā)展中有著深刻意義。之前他(她)與澤比內(nèi)塔復(fù)雜的感情在最后達(dá)到了頂峰,當(dāng)公主與巴庫斯結(jié)合時(shí),他們的表演也宣告了大團(tuán)圓的結(jié)局。

澤比內(nèi)塔的喜劇變成了帶有投影的歌舞秀,一切都和舞臺(tái)上的這些“觀眾”融合一體。具體的情節(jié)設(shè)置上,導(dǎo)演安排了真人演出的吊線木偶,或許那種時(shí)空錯(cuò)位的換裝表演也在呼應(yīng)作曲家的性別的復(fù)雜性。正劇部分,孤島、海浪、船只都成了模型,公主一開始穿著的白衣逐漸脫去,在最后變成了一襲黑裙,在我看來,這象征著公主對(duì)愛情的觀點(diǎn)從絕望逐漸轉(zhuǎn)為希望。值得注意的是,表演的特質(zhì)始終在提醒我們,下半部分是個(gè)戲中戲。之前的爭論觀點(diǎn)也在繼續(xù)進(jìn)行,使得這部劇的哲學(xué)思考比以往更為豐厚。

不過,如果以為這就是終結(jié),那就太低估這個(gè)制作了。當(dāng)公主與巴庫斯互相認(rèn)定,結(jié)合在一起,整個(gè)餐廳的背景開始異動(dòng),奇花異草和各種生物進(jìn)入了餐廳,夜空中的星星似乎也在遠(yuǎn)方閃耀。導(dǎo)演再次把我們帶入了神話故事的假想中,愛情的奧秘變得無比燦爛,不可觸及。當(dāng)主人公唱起“新的神來臨靜靜臣服”,作曲家和澤比內(nèi)塔也緊緊相擁,所有的演員都漸漸倒下,宣告著孤島的坍塌和愛的新天地的到來。就在這時(shí),小天使再次上場,他站在中心把之前磨好的箭射向觀眾。貫穿全劇的設(shè)計(jì)安排,毫不嘩眾取寵,沒有發(fā)出真箭,卻把觀眾的心捕獲了。

在這部劇中,澤比內(nèi)塔的扮演者莎林·喬恩特最為搶眼,她的表演收放自如,在下半部分中難度最高的“澤比內(nèi)塔大詠嘆調(diào)”連唱帶演,花腔的表現(xiàn)依然游刃有余。其他的歌手也多有可圈可點(diǎn)之處,令人信服。總的看來,這次的演出以歐洲本土標(biāo)準(zhǔn)來衡量也毫不遜色。期待今后能夠更多的開拓之舉,讓歌劇藝術(shù)的光芒全面照進(jìn)中國。