個體、團隊、組織視角的項目群知識管理成熟度研究*

俞紅 樊慶港

(浙江工商大學工商管理學院,浙江 杭州 310018)

0 引言

在全球競爭日益激烈的經濟環境中,越來越多的企業將項目管理作為獲得競爭優勢的有效途徑[1]。項目管理以其動態性、靈活性等特點,為企業變革提供指導性框架[2],日益得到企業管理者的青睞。隨著企業運行項目的增多,為解決眾多項目之間協調不暢、選擇困難等問題,項目群管理應運而生[3],并成為企業實施組織戰略的重要途徑。與此同時,企業為了提高市場反應能力及競爭優勢,日益重視對其內外部知識的有效管理[4],知識管理涉及到企業運營的方方面面[5]。知識管理成熟度模型(KMMM)作為知識管理理論的新發展,描繪了知識管理按照特定的演化路徑,從初始、無序的狀態發展到成熟、有序的階段的過程[6],成為衡量項目群知識管理水平、推動提高項目群知識管理能力的有效途徑。

國內外學者對知識管理成熟度及項目群管理分別進行研究,并取得了豐碩的成果,但從兩者相結合的角度進行研究的卻很少。鑒于此,本文從項目群管理的視角出發,基于項目群知識管理層次、知識管理關鍵過程域(KPA)及知識管理成熟度水平,構建知識管理成熟度模型,并從定性與定量兩個方面出發,對模型的應用以及項目群知識管理水平的提升提供指導性意見。

1 項目群知識管理成熟度模型的建立

依據以往學者的研究,知識管理成熟度模型(KMMM)包含了幾個不同的模塊[7],本文借鑒王立文、張勁草[8]對項目管理成熟度模型(PMMM)不同模塊的劃分,并結合陳郁青[9]對項目群知識管理成熟度模型的構建,將知識管理成熟度模型分為三個方面的內容:范疇、等級和維度,并以此作為建立KMMM 的核心和基礎。首先,范疇是指KMMM 所涵蓋的層面,可分為個體層面、團隊層面(單個項目團隊)以及組織層面(企業層面);其次,等級體現了知識管理過程的程度,通過等級劃分可以判定其知識管理水平的高低;最后,測量維度體現了KMMM 的整體特征,又可稱為關鍵過程域(KPA),它是項目群知識管理各維度的具體劃分,也是對知識管理能力進行測量的主要方面。依據模型的這三個方面,可以建立項目群知識管理成熟度結構圖,見圖1。

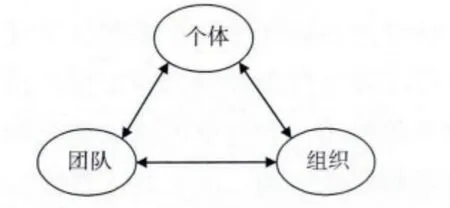

1.1 層次維——知識管理三元模型

圖1 PMM 模型成熟度維度構成

個體、團隊、組織是企業活動的三個基本層次,也是進行知識管理活動的三個基本維度。知識在個體、項目團隊以及項目型組織之間相互傳遞、彼此作用,并反映出企業整體的知識管理能力及水平,因而有必要構建相應的模型,從個體、團隊、組織的三元視角對項目群知識管理的水平進行研究,具體模型見圖2。

圖2 項目群知識管理三元模型

個體、團隊和組織是企業管理的三個基本層面,也是進行知識管理時所涉及的三個基本要素。三者之間相輔相成,在實際管理過程中各自發揮不同的作用,其中個體創造了源源不斷的組織知識,團隊(群體)則是知識存儲的有效載體,而組織則體現了知識的具體應用效果。

組織中的個體往往擁有其所特有的技能、經驗等,成為組織知識管理的重要內容。個體的知識創新是企業知識創造的基礎和源泉,個體知識的豐富與積累為團隊及組織知識的發展提供了可能。團隊知識是一個群體所擁有的文化、經驗以及問題處理能力的總和,是個體知識與組織知識的中介與橋梁。企業團隊能夠將其成員的知識進行整合,不同團隊的知識相互碰撞與融合,共同構成了組織知識。組織是對完成特定使命的人們的系統性安排。從某種程度上而言,組織可被視為企業知識累積的結果[10]。組織知識具體可表現為企業文化、競爭能力等,它依賴于個體和團隊知識而存在,同時具有其獨有的特質。

知識管理三元模型的建立,豐富了知識管理的相關理論成果,并為企業KM 水平的測量提供了一個新的途徑。

1.2 發展模型

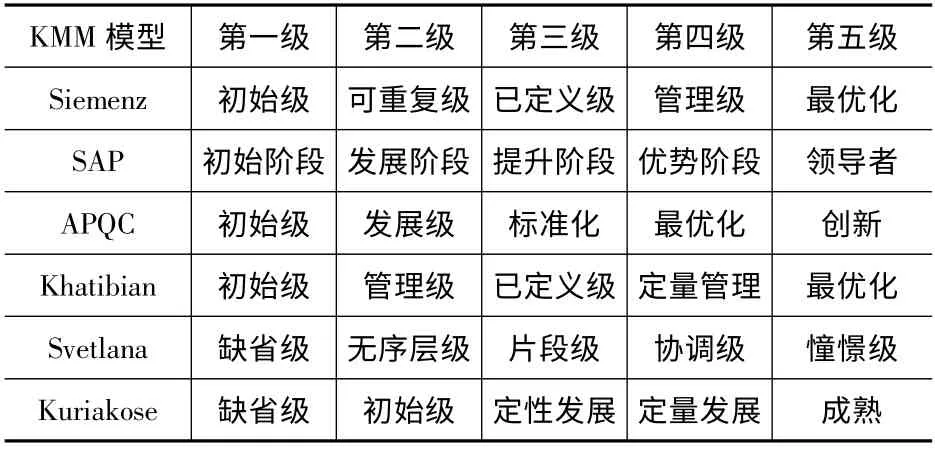

發展模型用來描述項目群知識管理的不同成熟度等級,并對各個等級的相關特征進行描述。對于知識管理成熟度各等級,國外學者或機構(Siemenz 等)構建的經典KMM 模型中已經給出了定義,見表1。

表1 知識管理成熟度模型等級對比表

從表1 可以看出,KMM 模型具有某些相似之處:

(1)每一個模型都是從低級到高級不斷演化的過程。最低級層次多為知識管理的無序混亂的初始狀態,通過相關概念的清晰定義和過程的不斷規范,逐漸達到持續改進和優化。

(2)一般的模型大多分為五層(也有例外情況),但每個模型都具有相對明確的發展演化路徑。

(3)在模型的最后一個等級,雖然名稱不盡相同,但都達到了知識管理發展的最優狀態。

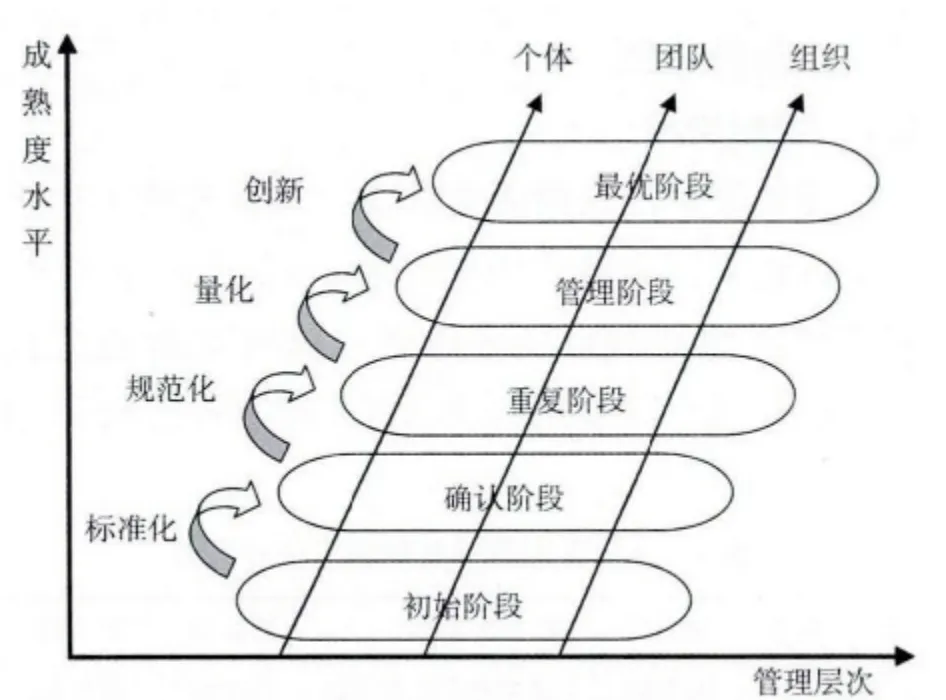

借鑒國外學者對成熟度等級的劃分,本文所構建的發展模型共分為五個等級來對知識管理水平進行界定,從低到高分別為初始階段、確認階段、重復階段、管理階段和最優階段。項目群知識管理成熟度等級的發展按照一定規則來進行,只有當本階段的相關特征得到滿足的前提下才能發展到更高等級,進入到下一階段。在由低到高逐步發展的過程中,任何一個等級都不能被忽略。所構建的模型見圖3。

圖3 項目群知識管理成熟度發展模型

圖中橫坐標為項目型組織的管理層次,分為個體、團隊(單個項目團隊)和組織(企業層次)三個方面,縱軸為企業的知識成熟度水平,從低到高代表成熟度等級的遞增。其中,從初始階段到確認階段要經歷“標準化”過程,從確認階段到重復階段要經歷“規范化”過程,從重復階段到管理階段要經歷“量化”過程,從管理階段到最優階段要經歷“創新”過程。通過該發展模型,不僅能從宏觀層面對項目型組織的知識管理水平進行測量,還能分別從個體、項目團隊、項目組織三個層面進行單獨測量,使模型應用更為靈活。

1.3 分析模型

分析模型揭示了項目群知識管理的關鍵域和關鍵實踐,并可為相關知識管理活動的參與者指明管理的重點及活動。關鍵域(KPA)是指影響項目群知識管理績效的主要方面,同時也是實際測量中的主要維度。關鍵域概念起源于SEI 提出的KMM 模型,一經提出就成為該領域研究的潛在規范,學者們紛紛依據該原則提出各自的知識管理成熟度模型。例如,Paulzen&Perc 提出的KPQM 將組織、技術、人員定義為KPA;Lee 和Kim 提出的KM 階段模型將個體、變革管理、內部和外部整合定義為關鍵過程域。汪健康等[11]通過對國外26 種KMM 模型進行綜合比較,并通過社會網絡分析軟件Ucinet6 進行處理得出,技術、過程、人員、文化、知識、組織是最常用到的幾個關鍵過程域。根據以往研究以及本研究的特點,選擇人員、技術、過程、內容、文化以及組織結構作為本研究的六個關鍵過程域。

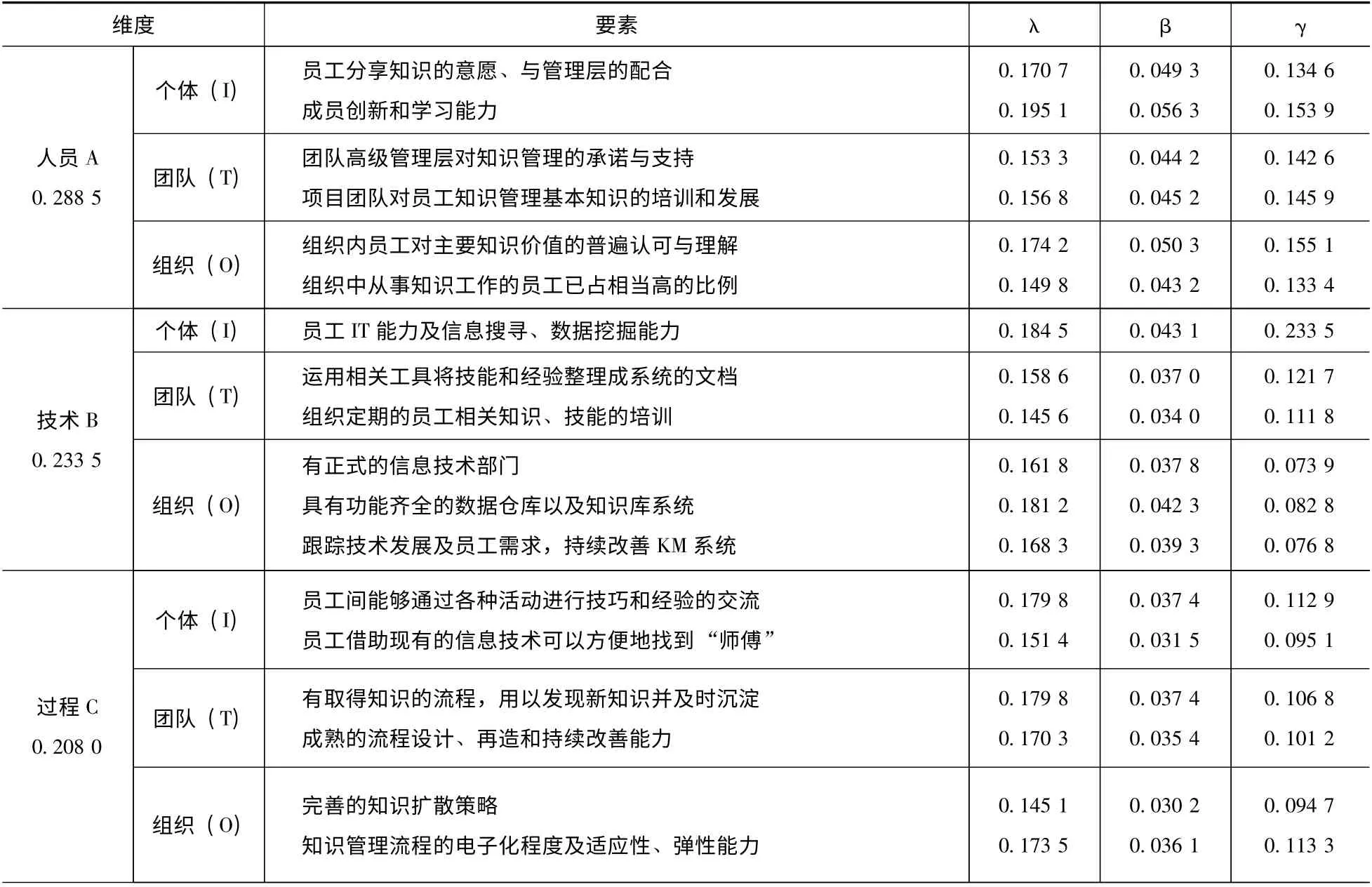

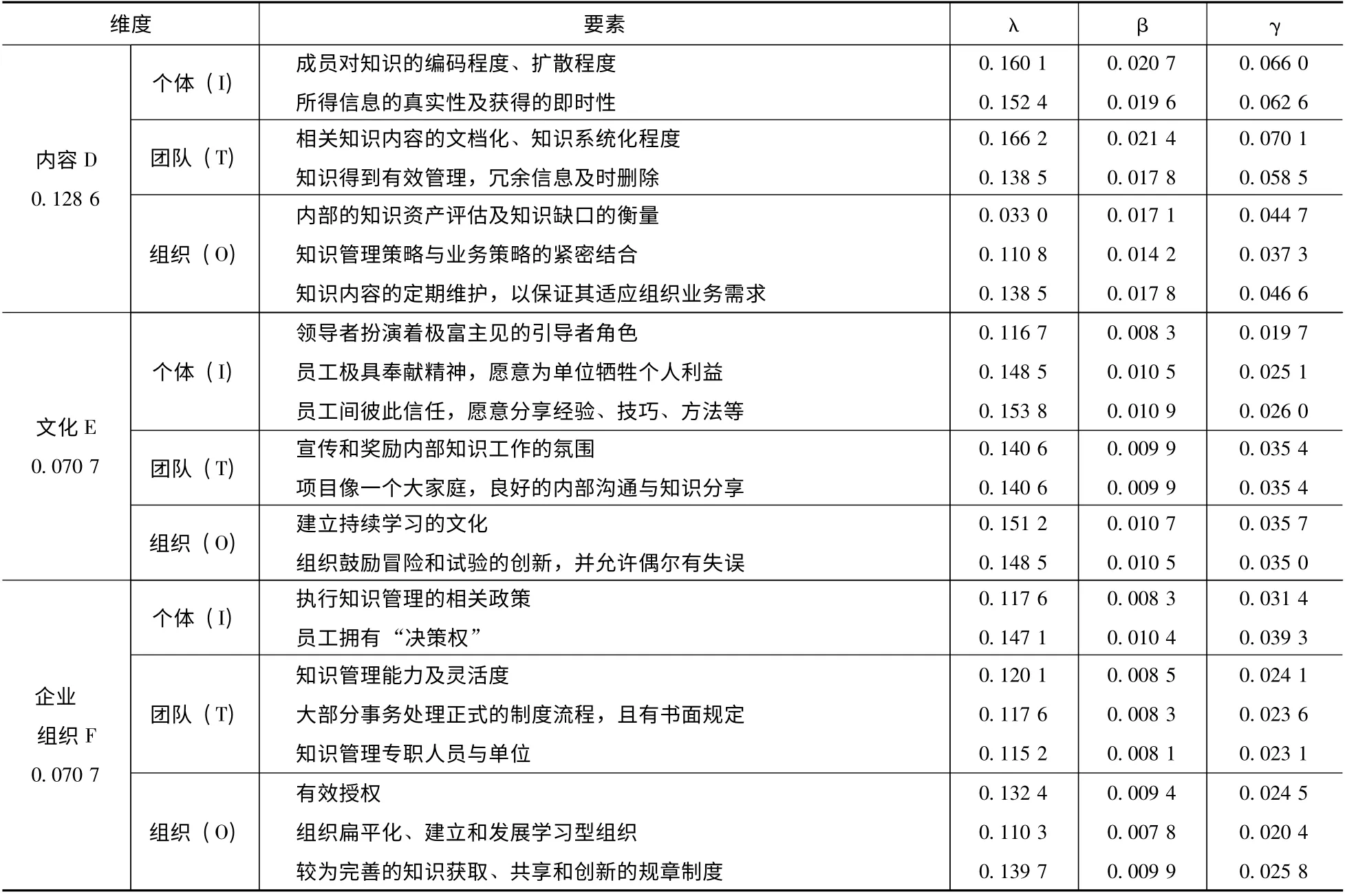

關鍵實踐是包含在項目群知識管理關鍵過程域中的具體活動,它對于不同關鍵域項目目標的實現起著重要的作用。由于知識管理過程中KPA的不同,其所對應的關鍵實踐也各具差異。相應的,對應于各關鍵過程域的關鍵實踐可構成項目群知識管理活動的過程體系,見表2。

表2 KMMM 過程體系

(續)

1.4 成熟度等級判定及級越—控制模型

控制模型是成功實施項目群KMM 模型的重要一環,它可以通過對分析模型各關鍵域指標體系的測量,對項目群知識管理成熟度水平進行整體評價,并指明組織知識管理發展的重點,為等級的越升指明方向。對于控制模型,可以從定性和定量兩個方面進行綜合分析。

1.4.1 定性方法分析

定性分析方法主要根據發展模型中所建立的KMMM 各等級特征來進行。組織相應的專家學者和具有項目管理經驗的企業管理人員,通過對企業知識管理的調研分析,由每人對每個維度進行相應的等級判定,最終將評價結果進行匯總,得出項目型企業知識管理整體水平。

對于成熟度水平的提升,在發展模型中可以看出各級別提升的活動類型,相應的,在實際操作中,可以有一系列的關鍵活動過程來進行衡量,具體內容見表3。從表中可以看出,在確定了項目型組織當前知識管理成熟度水平后,可以有針對性的實踐各活動類型下的關鍵過程活動,以實現知識管理等級水平的逐步提升。

表3 KMMM 等級越升的定性評價

1.4.2 定量的研究方法

由分析模型,選定模型中的六個維度為第一層指標,各維度下的二級指標則構成第二層指標。由此可構成完整的模型指標體系。在指標權重確定時,因為各指標的作用強度(貢獻度)不同,因而采用AHP 的方法對第一級指標權重進行確定。操作時采用專家評分法對指標進行打分,其打分賦值原則見表4。

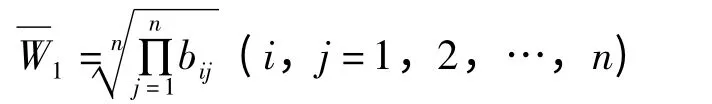

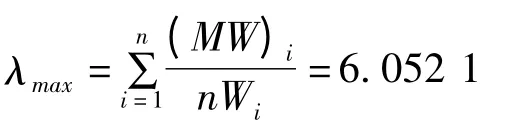

為保證評價結果的客觀性,共選取了10 位高校專家和5 位企業工作者對各指標值進行打分。各級指標的確定步驟如下:

第一層指標權重的確定:

(1)分析專家評分后得出的判斷矩陣如下:

(4)計算判斷矩陣最大特征值得:

(5)計算一致性指標:

(6)計算一致性比率:

CR= CI/RI =0.008 4,符合一致性。因此,Wi的值就是第一層各要素的權重值。

第二層指標權重的確定:

以上所得λ 值為人員維度下各二級指標在本維度下所占的比重。而對于整體而言,各二級指標所占比重為:β=λak·W1

同樣的方法,可以確定其他五個維度對應的各要素的權重λ,其計算結果如表2 所示,其中β 表示第二層要素在總目標層中的權重。

對于個體、團隊與組織層面的二級指標,也可借助以上方法進行確定。但在具體測量時,則以KPA 各維度的權重為基礎,對該KPA 維度下各二級指標的權重進行劃分,從個體、團隊、組織三個層面進行重新測量。例如,對于個體維度,具體權重值如表2 中γ 所示。

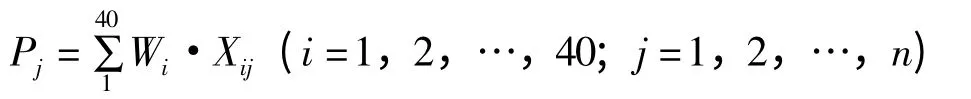

在進行實際等級測量時,以Likert 五分量表對指標體系內各題項進行打分,利用權重及所賦分值可計算其成熟度等級,計算公式如下:

式中,Pj為所要測量的成熟度等級;Wi為第i 個指標的權重值;Xij為經過j 次測量后的第i 個指標的標準化值。

另外,設定項目型企業知識管理成熟度為:得分0 ~1 為初始階段;1 ~2 為確認階段;2 ~3為重復階段;3 ~4 為管理階段;4 ~5 (包括5)為最優階段。

在進行等級計算的過程中,可以從人員、技術、過程等六個維度分別進行計算,將得出的結果繪制在一張雷達圖上,從而可以很明顯地區分各個維度的成熟度情況,以便有針對性的提出改進措施。具體管理舉措見四象限圖(圖4)。

圖4 KM 象限分析圖

2 知識管理成熟度模型實施流程

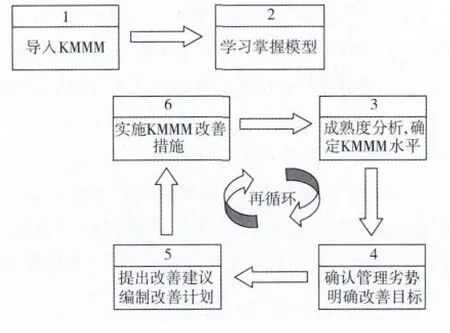

本文基于項目群管理建立的知識管理成熟度模型,具體實施步驟如下:

首先,導入KMM 模型。目前KMM 模型數量較多,每個模型都有優缺點,應在對比分析的基礎上選擇合適的KMMM。本文構建的KMMM模型可以從微觀和宏觀兩方面進行測量,需要將該模型引入企業項目管理實踐之中,并為后續工作做好準備。其次,學習并掌握模型。模型引入之后,就要組織人員對模型進行學習,特別是模型中各指標的含義、KPA 組成、評分標準等,應使成員了然于心。然后,進行實際的分析測量,并確定當前的KM 水平。最后,針對該水平下的管理劣勢,明確改善目標,提出具體改善計劃并加以實施。具體過程見圖5。

圖5 項目群KMMM 實施流程

從圖5 中可以看出,PMMM 的應用是一個不斷循環的過程。由于項目環境的動態性,在實施完KM 的評價與改善之后,并不代表項目群知識管理過程的終結,而是重新回到第三步,再一次對其成熟度水平進行新的評價,并在評價結果的基礎之上,重新制定新的改善計劃。通過循環,可使項目組織的知識管理水平不斷得以提升。

3 結論與展望

本文構建的項目群知識管理成熟度模型(KMMM)為衡量項目型組織的KM 水平提供了一個理論框架。本文在國內外學者已有研究的基礎上,從個體、團隊、組織三個維度出發,構建了包含知識管理三元模型、發展模型、分析模型、控制模型等子模塊在內的項目群知識管理成熟度模型。該模型不僅能夠從人員、技術、過程等六個關鍵域維度對項目型組織整體的KM 水平進行衡量,而且能夠從個體、團隊、組織三個層次分別測量,進而可根據測量結果采取有針對性的改進措施,實現項目組織管理及KM 成熟度水平的不斷提升。同時,本文構建的測量指標體系及最終模型還需在實踐中進一步驗證,這也成為后續研究的一個方向。

[1] Grant K P,Pennypacker J S. Project Management Maturity:An Assessment of Project Management Capabilities Among and Between Selected Industrie [J]. IEEE Transactions on Engineering Management,2006,53 (1):59-68.

[2] McKenna L. Managing Change Through Project Management:A Practitioners Guide [M]. Lindsay McKenna,2002.

[3] 侍文庚,王希泉,張陽. 基于項目群管理的企業戰略實施研究[J]. 統計與決策,2009 (4):166-167.

[4] Ping Jung Hsieh,Binshan Lin,Chinho Lin.The Construction and Application of Knowledge Navigator Model:An Evaluation of Knowledge Manag ement Maturity [J].Expert System with Applications,2009,36 (2):4087-4100.

[5] Wu,W.,& Lee,Y.Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process [J].Expert Systems with Applications,2007,32 (3),841-847.

[6]Herbsleb,J. ,Zubrow,D. ,Goldensen,D. ,Hayes,W. ,and Paulk,M. Software Quality and the Capability Maturity Model [J]. Communications of the ACM,1997,40 (6):30-40.

[7]Kevin,C. D.Knowledge Management Maturity Mode:Theoretical Development and Preliminary Empirical Testing[D]. Chicago:University of Illinois at Chicago,2006.

[8] 王立文,張勁草. 項目管理成熟度模型的構建研究[J].硅谷,2009 (12):70-71.

[9] 陳郁青. 知識管理成熟度模型(KMMM)研究述評[J].技術經濟與管理研究,2009 (2):67-70.

[10] Lee J N,Kwork R C W. A fuzzy Gss framework for organizational knowledge acquisition [J].International Journal of Information Management,2000,20 (1):383-398.

[11] 汪建康,肖久靈,彭紀生. 企業知識管理成熟度模型比較:過程、等級和特征[J]. 科技進步與對策,2012,(15):136-141. PMT