基于具身認知的物理流動課堂功能探討

徐 珺

(浙江省杭州市上城區教育學院,浙江 杭州 310006)

具身認知(Embodied cognition),也稱“具體化”(embodiment),是心理學中一個新興的研究領域.具身認知理論主要指生理體驗與心理狀態之間有著強烈的聯系.[1]生理體驗“激活”心理感覺,反之亦然.[2]認知是包括大腦在內的身體的認知.身體的解剖學結構、身體的活動方式、身體的感覺和運動體驗決定了我們怎樣認識和看待世界,我們的認知是被身體及其活動方式塑造出來的.基于此,流動課堂的設計及其所呈現出來的靈動和精彩就有了根基.[3]

1 流動課堂為解決重點、突破難點的教學設計提供精彩的方法

具身認知理論強調身體活動(感知運動)的內化對思維和認知過程的作用.為課堂教學如何解決重點、突破難點提供一種精彩的方法:運用流動課堂,設計辯論程序,讓學生參與活動中這能使學生很好地呈現前概念,很好地促成概念的轉化,能有效實施以學生為中心的教學理念.

案例1.“長度的測量”(杭州市清泰實驗學校張建龍)的重點、難點之一是長度單位的換算.為了解決該重點和難點,教學時設計了一個辯論環節.

教師:單位換算真的會了嗎?我們來試一下.

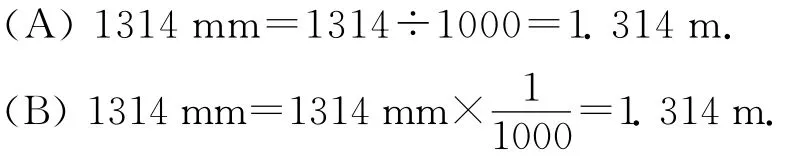

題目:下列單位換算中,過程正確的是

教師:選(A)的學生站立,選(C)的學生走到中間來,選(B)的坐著(于是分成了3個陣營),我們來做個辯論,先提供一個規則:(1)認真傾聽;(2)有不同意見舉手反駁;(3)當改變立場時,迅速到新的戰隊中.

圖1

圖2

教師常常對學生不放心,如:學生說對了還要重復;第一個學生說錯了教師急忙糾正;學生上臺板演對了教師擦掉重來,等等.總之,教師不說就難過,認為學生幼稚,認為學生不懂,認為只有自己說了學生才能掌握.其實不然,學生不是空著腦袋進入我們的課堂的.學生在學習某個科學概念之前,對該概念早已有一些雜七雜八的想法,這就是所謂的前概念,或者叫前知識.如果我們企圖用灌注的方法將科學概念灌進學生的大腦,那么學生頭腦里的前概念就會阻礙科學概念的進入.其結果,從表面看學生的大腦似乎已經裝滿了科學概念,但實際上最終能進入學生大腦的科學概念并不多,而且還會使科學概念與學生的前概念相互混淆,相互干擾.設計辯論活動等,運用流動課堂去解決重點、突破難點,能使學生很好地呈現前概念,很好地促成概念的轉化.

課堂教學功效:學生的前概念暴露是無疑的;學生的思想是開放的;學生的行動是自由的;學生的表現是靈動;學生的辯論是質疑、批判、趣味的.

2 流動課堂為獲取實驗的多組數據、多種結果開辟有效的途徑

認知的內容也是身體提供的,“人們對身體的主觀感受和身體在活動中的體驗為語言和思想部分地提供了基礎內容.認知就是身體作用于物理、文化世界時發生的東西”.流動課堂的設計讓學生的身體作用于物理和文化世界,流動中獲取實驗的多組數據、多種結果,讓真正的學習在經歷中綻放.

案例2.“運動和力”(杭州市新世紀外國語學校 朱宇航)復習課中的實驗設計.

教師:請和你的小伙伴用最短的時間制作一個測力計.

實驗結束,教師請大家到其它各組觀察制作的簡易測力計,看看與自己組做的有什么不同,全班“流動”起來.

教師:有困惑嗎?

學生:

(1)對于零刻度的選擇很多組都不一樣,如何處理?

(2)我們組掛上一個鉤碼后,只有這么長,有些組很長,為什么?

(3)按照“正比”關系,應該是等距的,為什么每個組做出來的結果基本不等距?

真正的教學從什么時候開始?當學生質疑時,教學發生了;當學生靜靜地抒寫時,教學發生了;當學生聲情并茂地表達時,教學發生了.此時我們感覺到的是馬斯洛的“高峰體驗”:內心深處的顫栗、滿足、超然的情緒體驗.

案例3.“太陽能熱水器”(杭州市時代小學 鮑心茹)新授課中的實驗設計.

教師:請學生們設計“太陽能熱水器”,選用何種材料,為什么要選用這種材料,寫在導學案上,并畫出設計圖,最后我們將評選出最佳設計師.

實驗結束,請所有各組把自己設計的導學案張貼到規定的位置上,所有學生把自己手上的“紅花”獎給自己認為設計最好的組.

圖3

全班流動課堂產生.學生興奮地、認真地、負責任地投出鄭重的一票,如圖3所示.

教師把得票最多的導學案揭下,投影“最佳設計師”的作品.請最佳設計師們談談自己的創作思想,之后請投票給它的學生談談你投票的理由及存在的不足,理由不重復.

案例4.“空氣污染和防治”(北師大附屬杭州中學 羅學平)新授課中的實驗教學設計.

問題:利用“簡易空氣質量檢測儀”測量我們現在所在教室的PM2.5,現在有9個小組如何采點?

學生討論:均點分布.

教師總結:其實就是系統抽樣又稱機械抽樣,即先將總體的觀察單位按某一順序號分成n個部分,再從第一部分隨機抽取第k號觀察單位,依次用相等間距,從每一部分各抽取一個觀察單位組成樣本.

PPT呈現等距抽樣圖,分好小組,實際測量.學生分散到教室的各個地點.

學生匯報采點處的數據,教師記錄,學生數據處理,得出教室此時的PM2.5值.

各組差異較大,需要有更精密的儀器測量,教師介紹一種較為精密的儀器.氣象臺今天的實時PM 2.5是多少?想不想知道?上網查詢,得數值——42,是屬于優良等級.

學生是興奮的、歡樂的.原因1:我居然有能力測得PM 2.5值,樂哉!原因2:居然在課堂上就可以迅速得到當時的PM 2.5值,現代化數據化的時代真好!原因3:科學就在我身邊,原來科學可以離我這么近!原因4:我可以離開我的位置,做我喜歡做的事,好快樂的課堂.

3 流動課堂為激揚情緒、振奮智力拉開新穎的序幕

認知是具身的,而身體又是嵌入(embedded)環境的.認知、身體和環境組成一個動態的統一體.所以,認知并非始于傳入神經的刺激作用,結束于中樞提供給外導神經的信息指令.相反,認知過程或認知狀態似應擴展至認知者所處的環境.學習不是知識經驗由外向內的“輸入”,而是學習者的經驗體系在一定環境中自內而外的“生長”.

案例5.“電路圖”(杭州市惠興中學 呂志杰)新授課中的引課設計.

全班坐定,班長發言:“同學們,今天是我們班××同學的生日,我們一起給××同學過生日好不好?……請大家圍成一圈,來!”全班同學饒有興致圍攏著××同學.伴隨著悠揚的電子賀卡放出的音樂聲,唱生日歌、許心愿、吹蠟燭.“音樂賀卡的秘密”就在一個真實的生活情境中,拉開了序幕.

這是一個再平常不過的生日,這是一個再熟悉不過的場景,但對孩子們來說是永生難忘的,因為,有這么多同學和老師一起過生日,有這么美妙的音樂伴隨著生日,有這么一個與生日關聯的秘密揭曉.

案例6.“運動和力”(杭州新世紀外國語學校朱宇航)復習課中的引課設計.

課前,4人小組由組長帶隊,找一個空曠的地方比賽,看誰能將橡皮筋彈得最遠.

這個流動課堂甚至“流出”了教室,孩子們開心地在大自然中玩耍,玩中學是孩子的天性.這是課堂教學的第一個“游戲”設計,也為教學設計中其它系列“游戲”的開展鋪設了道路.

4 為開展學生間的互助、研習架設有用的橋梁

人們最初熟悉的事物是什么呢?這就是我們的身體.我們的身體以及身體同世界的互動提供了我們認識世界的最原始概念.同伴互助學習是一種與其他合作學習方法不同的學習方法,其不是弱化或替代教育教學,是要以獨特的品質和豐富的同伴間的交流來對專業的教學進行補充(而非替代),并且授予學生更多的學習主動權來使其為自己的學習承擔更多的責任.如何實施“同伴間的互助”?在練習鞏固的環節中,實施流動課堂不失為一種好方法.

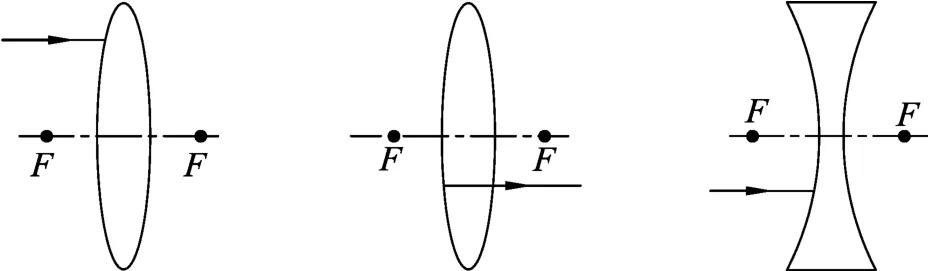

案例7.“透鏡”(杭州市上城區教育學院 徐珺)新授課中練習鞏固的教學設計.

嘗試和挑戰:

(1)我嘗試:完成圖4中的光路圖.

圖4

(2)我挑戰:如圖5是一個中空的玻璃磚,中空部分的形狀如凸透鏡.現有一束平行光線射入玻璃磚,出射之后,是會聚,還是發散或仍是平行?____________

圖5

先是學生獨立完成,由于能力有差異,學生完成練習的速度有快有慢.

最先完成的學生舉手,教師與之互動和研習,有問題的修正,接著這位學生充當小老師的角色,他到已完成的另一位舉手的學生那里互動和研習,被幫助的學生又成為小老師,如此像多米若一樣進行著.小老師在輔導時注意:問題多出在哪些地方?是怎樣的錯誤?如何修正?

接著學生代表匯報,最后教師點撥.

學生互助學習是一種雙向的活動,通過經驗交流、分析問題思維方式的不同,從而達到順利完成學業,提高學習成績、提升邏輯思維能力為目的的一種學習方法.同伴互助學習實質上就是聚焦于課堂教學中常常被忽視的生生之間互動這一社會活動,從而發揮其所具有的潛在的積極作用.[4]

5 為滿足學生的好奇、尋求證據搭設實用的平臺

人類的抽象思維大多利用了隱喻性的推理,即使用熟悉的事物去理解不熟悉的事物.不熟悉的事物引發人類的好奇心.好奇心是人類認知世界第一位的推動力.無數的事例證明:好奇是開啟知識大門的鑰匙,是激發探索興趣的催化劑,也是引領攀登科學高峰的動力.[5]證據的缺乏使得很多客觀存在的現實蒙上了一層神秘的面紗,對于尋找證據,揭開面紗,走向必然,成為我們的責任.

流動課堂的設計利用了隱喻性的推理,為滿足學生的好奇、尋求證據搭設了實用的平臺.

案例8.“透鏡”(杭州市上城區教育學院 徐珺)新授課中實驗數據處理的教學設計.

利用凸透鏡、三束激光筆、尺子、筆等器材,測量凸透鏡的焦距,12組學生結果匯報,有10組幾乎相同,有2組差異較大,在認真測量,不出差錯的前提下,學生作出解釋:

學生1:光源離凸透鏡的遠近不同.

學生2:凸透鏡的大小不同.

學生3:凸透鏡的曲度不同,我們與對面小組的對比了一下,大小一樣,但彎曲程度不同,結果不同,同時我們也把光源前后移動過,焦距是不變的.

師:既然已經實驗證實原因是這樣,我們想不想看看他們兩組的凸透鏡與其它組的區別?

生:想.

馬上行動,形成全班流動課堂.

學生充滿好奇的去他們的目的地,為尋求他們同伴剛才告訴自己的證據.前面回答問題的第3位學生所在組的成員及對面小組的成員,自然喜形于色,熱情地接待來自各方的“賓客”.

對于初學者來說凸透鏡的曲度和焦距之間的關系正是這層面紗背后的一道風景.

流動課堂的設計充分利用了隱喻性的推理,努力尋找證據,滿足人們的好奇心.突出教學的生本性,注重知識的建構過程,刺激學生的情緒激揚,引起學生的智力振奮,促成真正教育的產生.

美國的一位教育家說:我畢生的努力就是讓孩子離開課桌!

我們在努力實踐著,讓流動成為課堂靈動的音符,讓靈動成為教學故事的靈魂.

1 P M Niedenthal,L W Barsalou,P Winkielman,S Krauth-Gruber,F Ric.Embodiment in attitudes,social perception,and emotion[J].Personality and Social Psychology Review,2005(9):184-211.

2 M J Landau,B P Meier,L A Keefer,A metaphor-enriched social cognition[J].Psychological Bulletin,2010,136:1045-1067.

3 L W Barsalou.Grounded cognition[J].Annual Review of Psychology,2008,59:617-645.

4 吳喜濤.大學生互助學習的理論與實踐研究[J].太原大學教育學院學報,2015(3):7-10.

5 金濤.滿足好奇 傳播常識 談科學普及的目的與任務[J].科普研究,2008:60-63.