中西醫(yī)結(jié)合治療骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折56例的臨床研究

馬強(qiáng)

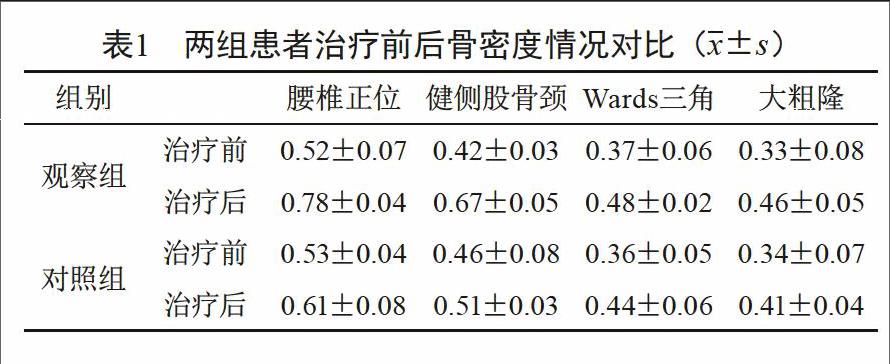

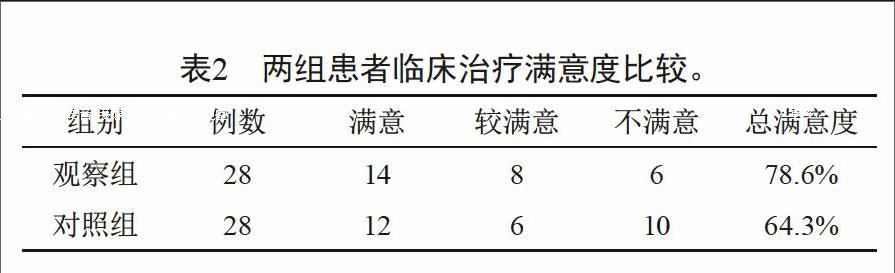

【摘要】目的 探討分析中西醫(yī)結(jié)合方法治療骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折的臨床療效。方法 選取我院2014年1月~2014年8月收治的骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折患者56例,隨機(jī)分為觀察組和對(duì)照組,對(duì)照組采用單純西醫(yī)方法治療,觀察組在對(duì)照組基礎(chǔ)上添加中醫(yī)療法,采用中西醫(yī)結(jié)合治療,對(duì)比兩種方法的臨床療效。結(jié)果 觀察組測(cè)量的4個(gè)部位的骨密度均顯著升高,高于對(duì)照組,且差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。觀察組患者臨床滿意度高達(dá)78.6%,高于對(duì)照組的64.3%。結(jié)論 中西醫(yī)結(jié)合治療骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折臨床效果更優(yōu),可顯著改善患者骨密度,更好的保障手術(shù)治療的療效。

【關(guān)鍵詞】中西醫(yī)結(jié)合;骨質(zhì)疏松;股骨粗隆間骨折

【中圖分類號(hào)】R273.13 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】B

我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入老齡化時(shí)代,骨質(zhì)疏松是老年常見(jiàn)病、多發(fā)病,低能量損傷均可發(fā)生。骨質(zhì)疏松患者常發(fā)生骨粗隆間骨折,由于伴有骨質(zhì)疏松癥,外科治療手術(shù)難度大,風(fēng)險(xiǎn)高,保守治療也會(huì)產(chǎn)生不同程度的并發(fā)癥,嚴(yán)重影響老年人生活質(zhì)量[1]。筆者認(rèn)為骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折可采用中西醫(yī)結(jié)合的方法治療,為探究其臨床療效,選取我院2014年1月~2014年8月收治的骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折患者56例為研究對(duì)象,進(jìn)行臨床分析。具體報(bào)道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

入選的56例患者均為我院收治并確診的的骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折患者,男30例,女26例,年齡56~79歲,平均年齡62.7歲。骨質(zhì)疏松病史3~10年,平均病程5.1年。患者表現(xiàn)為骨痛、骨密度減低(BMD<-2.5SD)。X線示骨折及股骨上端片Singh指數(shù)骨小梁減少、順序消失。將56例患者隨機(jī)分為觀察組和對(duì)照組,每組28例,對(duì)照組采用單純西醫(yī)方法治療,觀察組在對(duì)照組基礎(chǔ)上添加中醫(yī)療法,采用中西醫(yī)結(jié)合治療,對(duì)比兩種方法的臨床療效。兩組患者在性別、年齡、病情嚴(yán)重程度等一般資料方面,對(duì)比差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。

1.2 治療方法

對(duì)照組:術(shù)前常規(guī)牽引治療,X線檢查,確定骨折類型,根據(jù)患者耐受情況制定手術(shù)方案。手術(shù)采用人工股骨頭置換的方法,患者取側(cè)臥位,全麻下,在股骨轉(zhuǎn)子間切斷肌群附著點(diǎn),切開(kāi)關(guān)節(jié)囊,內(nèi)旋股骨,于小轉(zhuǎn)子上方1.5 mm處截骨,取出股骨頭,顯露骨折大小轉(zhuǎn)子及股骨矩,復(fù)位小粗隆和股骨距后,鋼絲捆扎固定,檢查穩(wěn)定性[2]。依次擴(kuò)髓,對(duì)于骨質(zhì)疏松癥患者,應(yīng)注意擴(kuò)髓時(shí)小心操作,避免二次骨折。將髓腔沖洗干凈,髓腔內(nèi)注入骨水泥,將假體柄插入股骨近端髓腔。復(fù)位后檢查關(guān)節(jié)活動(dòng)度及穩(wěn)定性,置負(fù)壓引流管。術(shù)后常規(guī)應(yīng)用抗生素預(yù)防感染、抗骨質(zhì)疏松治療,逐漸負(fù)重訓(xùn)練等。

觀察組:在對(duì)照組基礎(chǔ)上添加中醫(yī)辨證分期治療。中醫(yī)依據(jù)骨折時(shí)間不同,將股骨粗隆間骨折分為三期,依據(jù)病機(jī)不同,分別采用不同方劑治療。均輔以增強(qiáng)骨代謝、抗骨質(zhì)疏松方劑并隨證加減。

1.3 觀察指標(biāo)

采用美國(guó)HOLOGIC公司X線骨密度測(cè)量?jī)x,分別測(cè)量患者治療前后腰椎正位、健側(cè)股骨頸、Wards三角及大粗隆部位的骨密度,并進(jìn)行對(duì)比分析。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析

數(shù)據(jù)采用SPSS 18.0統(tǒng)計(jì)軟件,計(jì)量數(shù)據(jù)以“x±s”表示,組間比較用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料用百分比(%)表示,組間比較用x2檢驗(yàn)。以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié) 果(見(jiàn)表1、表2)

3 討 論

50歲以后低能量外傷所致骨質(zhì)高達(dá)50%以上,骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折一般采取手術(shù)治療,但患者骨密度下降是手術(shù)難度大、風(fēng)險(xiǎn)高、易復(fù)發(fā)的主要原因。

中醫(yī)辨證治療將骨折分為三期,骨折傷后2周內(nèi)為早期骨折,癖血滯留,表現(xiàn)為局部腫痛,治療以活血化瘀、消散疲血、消炎止痛,基本方:紅花、生地黃、白芍、桃仁、當(dāng)歸、甘草。傷后3~6周為骨折中期,患者疼痛已逐漸減輕,有新組織長(zhǎng)出,趨于好轉(zhuǎn),治療以接骨續(xù)斷、促進(jìn)愈合為主,基本方:三七、補(bǔ)骨脂、骨碎補(bǔ)、紅花、當(dāng)歸、桃仁、牛膝。傷后7周圍骨折后期,損傷已久,以補(bǔ)氣養(yǎng)血、恢復(fù)功能為主,基本方:獨(dú)活、桑寄生、人參、川芎、伸筋草、杜仲、炙甘草。

本次探究觀察組測(cè)量的4個(gè)部位的骨密度均顯著升高,高于對(duì)照組,且差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。觀察組患者臨床滿意度高達(dá)78.6%,高于對(duì)照組的64.3%。充分說(shuō)明西醫(yī)手術(shù)治療輔以中醫(yī)調(diào)理,可促進(jìn)骨折部位愈合,提高患者骨密度,確保手術(shù)療效。

參考文獻(xiàn)

[1] 桑曉文,楊利學(xué),譚龍旺,等.人工股骨頭置換治療骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折36例[J].臨床誤診學(xué)雜志,2014,27(6):61-62.

[2] 徐仲翔.中西醫(yī)結(jié)合治療骨質(zhì)疏松性股骨粗隆間骨折臨床研究[J].新中醫(yī),2014,46(1):93-95.