浙江產業經濟高性價比可持續發展探討

張穎

圖/金川

2014年5月,浙江省委十三屆五次全會審議通過《關于建設美麗浙江創造美好生活的決定》。“兩美”戰略是浙江貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神的重大部署,是新形勢下進一步貫徹落實“八八戰略”的必由之路,尤其是與“八八戰略”關于進一步發揮浙江的生態優勢、創建生態省、打造“綠色浙江”的戰略部署高度一致。本文立足于在新常態下如何構建綠色價值鏈,并基于綠色價值鏈的智能生態化進行路徑管理研究,實現浙江產業經濟的高性價比可持續發展。

實現高性價比可持續發展的深遠意義

推動經濟的可持續發展,提升產業國際競爭力。浙江在2013年全國各省(市、區)經濟綜合競爭力排名第五位。如何繼續保持浙江經濟的持續發展,不僅表現在每年的經濟規模上,更重要的是能夠快速轉變傳統高消耗、高排放、高增長的發展模式,在保持經濟持續增長的同時,發展低碳經濟,減少CO2排放量,實現節能減排與經濟同步發展的良好局面。如何運用低碳產業鏈成本管理來改善產業結構,并在此基礎上進行低碳經濟發展路徑的研究有助于改變以高能源消費為支撐的發展模式,為浙江可持續發展和提升國際競爭力提供科學的決策依據及理論支持。推進企業的可持續發展,建立和完善環境效益管理框架。通過低碳產業鏈治理協調并整合經濟發展中的分散行為,實現產業鏈上、下游環節的“環節內”外部經濟與各個環節的“環節間”外部經濟的強化,不但可抵消由重復或不必要環節所產生的多余碳排放量,并且可構建以激勵相容為特征的內生擴張機制來使產業鏈分工深化、交易效率提升,可彌補傳統經濟學理論對于產業轉型背景下內外部經濟基于低碳經濟下的產業價值鏈分析的不足,同時可為新一輪產業革命和綠色發展浪潮下產業結構升級提供有益的思路。建立智能化生態系統,助力“兩美”戰略實現。智能生態系統收集、匯總并應用信息技術,進而能改變所有產業的運作方式以及企業、個人的行為方式。一個整合綠色價值鏈的智能化生態系統,通過系統地管理資源能源的使用,以及控制溫室氣體的排放,可以實現真正的可持續發展和較好的商業收益,從而在個人、組織和整個政府層面推動可持續性發展,使環境更加美麗、生活更加美好。

高性價比可持續發展的三個階段

階段一:構建綠色價值鏈成本模型。通過對三類低碳經濟活動的分析,結合低碳經濟評價模式指標,可以算出2007年這個基準年度浙江省CO2排放總量為2.46億噸。中國期望到2020年經濟總量翻兩番的同時,允許碳排放最多增加到基準年的1.5-2倍左右。這就意味著浙江省低碳經濟發展應以2007年CO2排放量指標的1.5倍即3.69億噸作為目標。根據這一目標構建綠色價值鏈模型,針對企業從研發到制造、從包裝到運輸、從產品到服務的上下游產業鏈各環節,利用信息技術計算出最優的戰略成本模型,從而對產業鏈進行規范和有效實施。

階段二:構建智能生態系統模型。智能生態系統是指將現代科技特別是信息技術作用于企業生產過程中水、碳排放、能源的管理,使其智能化的滿足節能減排效果,使得企業生產實現生態化。根據目前碳排放權交易的試運行、能源替代的新趨勢,利用智能信息系統使企業構建一套生態系統模型,能夠有效地使企業生產呈現出一種智能化生態發展的常態。比如通過碳排放量的計算公式,即某一活動的碳排放量=碳排放活動水平數據×碳排放系數,可以計算出每項活動的溫室氣體排放,然后利用變暖潛勢值(GWP)將其換算成的CO2當量。這個指標可以用以計算碳稅等指標,從而為企業控制節能減排提供多方位參考。

階段三:形成產業經濟高性價比可持續發展路徑。通過構建的綠色價值鏈成本模型和智能生態系統模型,加入企業數據進行分析,找出目前浙江發展高性價比可持續性經濟的現存問題及矛盾,建立科學的戰略目標與應對策略。從宏觀層面看,可以考慮產業升級驅動下的“傳統產業升級改造——新材料新技術新工藝采用及節能環保技術推廣——產業低碳化發展——低碳經濟推進”路徑來實現低碳經濟的整體發展,從而實現浙江2020年的碳排放預期目標。

可行性研究實例

建立考慮環境效益計算和評價模型,旨在通過定量的分析體現企業發展的長遠效益,為產業經濟高性價比可持續發展提供可行性分析。以下以高能耗產業為例,針對產業鏈中的生產環節做出實例分析。

(一)可行性分析的前期準備

根據產業價值鏈中的生產環節分析,主要從初期投資和生產運營兩個角度做經濟性分析。初期投資包括設備、場地、安裝等相關的一次性投入;運行主要指生產過程中的人力、燃料、維修、年檢等。由于運行涉及污染物排放,還應考慮該部分費用。針對上述分類,列出可行性分析的前期資料。總投資指標記做:A,包括主設備M、配件設備ACC、環保設施EM、用能終端設備TRM、土地與建筑FID、其它費用OTH、價格趨勢等子類;運營指標記做B,包括供能SUP、人工EMP、耗材MER、檢修REP、除污費用ERM等子類;碳排放指標記做C,包括碳排放活動水平數據AMT、碳排放系數CEF、稅率CP等子類。

(二)可行性分析的具體計算

判斷一個企業是否是高性價比的可持續發展,必須要對企業在整個經營過程中的成本進行有效分析。在生產環節中,也就是針對不同的供能設備,計算在產生相同經濟效益的基礎上,在生命周期內使用了多少費用,使用費用較少的具備較好的經濟性,也就具有實施的可行性。具體按照投資方面、運營方面和匯總計算三個方面來進行計算。最終企業可以通過計算得出在生產過程中產生了多少費用,并以此來進行可行性分析。

(1)總投資計算。不同的設備有不同的使用年限。根據調查,傳統設備通常使用年限在5-10年,新型設備為10-15年。從經濟學角度進行生命期投資分析時,均需要按回收期進行歸一,即按年取折舊費用,且存在不同的折舊方式。此處為方便計算,采取最為常用的平均折舊費。則在計算設備總投資A時,通常計算的是A(L,t),L為各類主設備使用年限。為歸一化處理,以需進行比較的多種設備中使用年限最短的一種設備作為基準,將其它設備按此歸一處理。

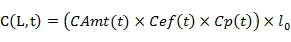

(2)總運營費用計算。運營費除自身分類中的燃料、人工、耗材、檢修、排污外,還包括碳稅征收、企業效益影響。首先在計算運營自身指標B時,計算運營年度中供能SUP、人工EMP、耗材MER、檢修REP、除污費用ERM等發生的費用。如下式所示:

其次在計算碳排放指標C時,根據碳排放量CAMT、碳排放系數CEF、稅率CP,計算出運營年度企業應該承受的碳稅。

(3)匯總計算。根據上述兩個計算的分析,可以將投資費用和運營費用進行匯總,得到公司的總成本計算。其中投資費用為一次結清,運營費用則逐年變化。

總結

對各類企業而言,往往以自身效益最大化為目標,對于政府給出的各項環保政策并未充分進行效益分析,高性價比可持續發展理論就是為企業提供將自身效益與社會效益相結合的創新理論,有助于推動新戰略下浙江經濟發展目標的實現。