凝聚在刀尖的智慧

翁賢芬

摘 要:在新一輪課改的大背景下,我們將竹刻項目引進美術課堂。通過幾年的教學實踐,以“留青竹刻”為載體,充實課堂內容,使學生不僅對竹刻產生了濃厚的興趣,還掌握了一些竹刻的基本技能技巧。所以,開展竹刻課程,加強了學生對民間傳統藝術的了解和興趣,這不但非常符合學生的身心發展需要,更使一度失傳的“竹刻”技藝,通過學校的功能得到了有效傳承。

關鍵詞:竹刻藝術 特色教學

近幾年,隨著經濟的發展,許多具有山區特色的教學探索案例如“雨后春筍”般涌現,而我校在創辦特色學校的過程中,緊緊依托民間藝術資源,以竹刻為項目,將竹文化、竹精神融入校園文化建設中,也頗有新意。

我校地處半山區,學校四面環山,有著豐富的竹子資源,根植本土,為留青竹刻的實際操作提供了得天獨厚的自然資源;學生大部分都在竹山周邊長大,對于家鄉的青山綠竹深有情感,所以學校因地制宜,以竹刻作為學校的美術特色教學,這樣更加貼近學生的生活實際需要和教學實際。另外,一些在職及退休的老教師中,也有竹刻書法愛好者,他們對山區資源的開發研究有獨到的見解和豐富的實踐經驗,他們的點滴點撥和鼓勵支持,更讓我對把留青竹刻引進課堂的教學探究有了新的思路和動力。于是我們根據學校安排果斷做出讓“留青竹刻”藝術進校園,把此課程作為我校校本系列課程之一。經過幾年的實際操作,確實取得了良好的效果。

一、理念先行,率先落實留青竹刻課程計劃

在竹刻特色項目的推進過程中,學校教師積極探索學校教育下的竹刻內容、竹刻方法、竹刻技能等。根據學校實際情況,制訂出切實可行的教學計劃。如課時的安排:學校每個星期都固定安排兩節竹刻課。又如內容的確定:七年級:主要學習竹刻的基本知識,持刻刀的正確方法、刻制的基本方法、練習基本線條的刻制、摹仿簡單的竹刻樣式等。八年級:主要以漫畫、卡通、花卉、人物等自己感興趣的對象進行刻制(圖1),同時學會以刀代筆直接圍繞某主題進行創作。

二、加強宣傳,營造良好的竹刻氛圍

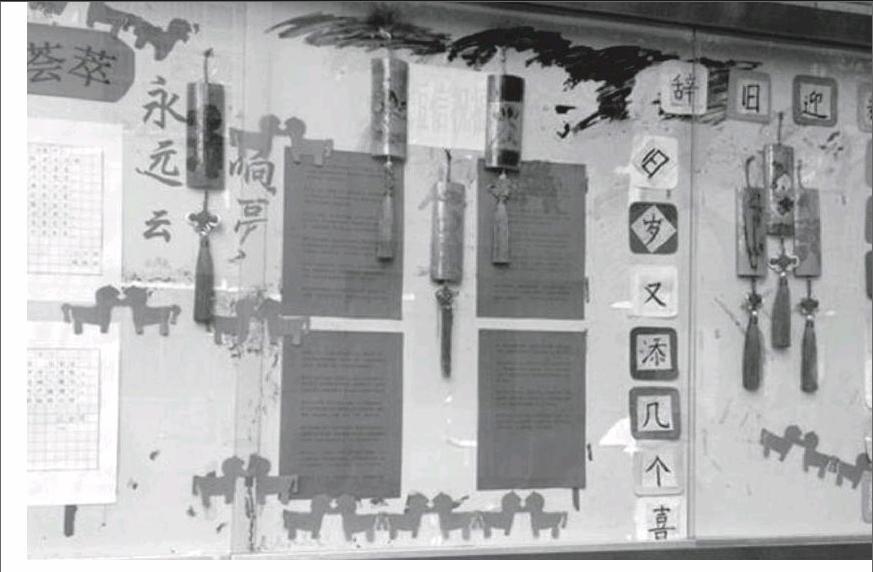

學校通過多種渠道來向學生介紹、宣傳竹刻藝術。在學校的宣傳櫥窗、墻面、教室等陣地,布置上師生的竹刻作品,發揮校園環境育人的作用;利用校園廣播進行宣傳、介紹竹刻的知識、方法,建立適合學生自主學習的竹刻教學網站;在校級刊物中開展為學生作文配竹刻插圖的活動(圖2);同時用竹刻作品裝飾校園環境,綠化學生心靈,喚起學生熱愛校園,熱愛家鄉,熱愛本土文化的意識,讓非物質文化遺產得到進一步的傳承和發展,又讓學生在學校藝術氛圍的熏染下獲得了更多的藝術修養。

三、以社團為依托,優化留青竹刻教學方法

走進竹刻教室,只見凝神在小小竹片上的學生們,手起刀落,竹花四濺,一個個或粗拙、或生動的造型便慢慢呈現在那綠意盎然的方寸之間。他們嫻熟的技藝告訴我們,“竹刻”已經在東中生根。學校以社團為載體,經過系統的、深入的研究與實踐,摸索出了一套行之有效的竹刻特色教學方法,為學有余力的學生創造了發展特長的寬廣舞臺。以下就是我在具體教學中所采用的幾種教學方法:

(一)課堂示范法

為使學生快速學會竹刻的操作過程和方法,我們從簡單常用的、趣味性強、裝飾味濃的示范作品著手,從最基本的握刀手勢,開線和運刀學起,并對處理竹片、底稿上樣、圈邊、起地、分筠、修整竹玉層等具體操作過程一一示范(圖3),讓每位學生都看清留青竹刻的方法技巧,并一環扣一環地跟著刻畫,這些方法既直觀又簡練,學生看得見,印象深,產生較強的感受與共鳴,難點也就迎刃而解了。

(二)自主發現法

在實踐教學中,單純以留青竹刻為載體進行非遺傳承教學,有時是非常枯燥的,所以我也在思考如何構建一個快樂的課堂,讓學生主動、長久的喜歡竹刻。為了創設輕松愉快、學生樂學的課堂氣氛,我在教學的引入上不斷下功夫,有時用一個喜聞樂見的故事開始,有時從一塊讓人愛不釋手的作品開始等,激發起學生參與的熱情。在課堂上,我還結合學生的年齡特點,讓學生在掌握技法的基礎上,自由發揮,刻一些自己喜愛的卡通造型,增強學生的學習興趣。同時積極鼓勵學生對竹刻呈現效果有所創新,讓學生在實踐中大膽構思,勇于尋求新的表現技法。如對竹刻作品添加顏色,起初,我讓學生直接在竹子表面添加水粉顏料,結果顏料一干,顏色全部脫落。經過與學生反復實踐嘗試后發現,要想在竹子上添加顏色必須要將原先想留下的竹青也刨掉一下,這樣顏料才能滲到竹子里面去,要不然顏料一干,還是會脫落。

長期以來,課堂教學 “填鴨式的灌輸法”,以教師為中心,使學生失去了自我感受、自我加工、自我創造的機會,束縛了學生的個性,限制了學生能力的發展。而竹刻教學活動給了學生自由、自主的活動空間,提供了個性創造的機會,有利于充分挖掘學生的潛能,使學生盡情的抒發對藝術的感受,真正體驗美,創造美。教學活動中,教師可以將帶有啟發性的問題拋給學生,讓學生帶著問題,去觀察,去實踐,主動地去發現竹刻的奧秘,并在相互學習中,喚起學生強烈的好奇心和求知欲。

(三)評價激勵法

經過幾年的摸索,我的竹刻教學也在逐漸形成自己的形式和風格。但由于竹刻本身質地堅硬,所以刻制時需要一定的氣力,而且稍不留神,會滑刀而刻壞畫面,以致竹板報廢,前功盡棄。所以要完成一件像樣的作品,需要花上好幾節課的時間,這非常挑戰學生學習竹刻的積極性和耐心。為此,我也積極建立了行之有效的竹刻社團競爭機制,如 定期進行“竹刻之星“評選活動。“竹刻之星”的候選人不是以誰的作品刻好或多為首要條件,而是看整個在竹刻學習過程中,學生的態度是否認真、專心,是否有主動鉆研精神。獲得“竹刻之星”稱號的學生,學校給予一定的獎勵。以此,在循序漸進中促使學生建立學習竹刻的信心和耐心。

幾年來,在師生共同努力,積極探究竹刻技藝、技巧的奮斗下,現已基本找到了適合在校學生的雕刻形式,有的學生充分巧妙的利用竹子自身的不同色澤,將中國傳統書畫在竹皮上進行再創造,作品既有浮雕的外形,又有淺刻的刀痕,層次豐富,學生的才智盡情演繹在那一幅幅栩栩如生的畫面上(圖5),小小的竹片,精美的設計,讓人驚嘆不已。

簡單的竹刻室里,你可以看到學生們對竹刻的那份投入勁,小小的竹片,才智的釋放,讓人感覺到他們徜徉其中的滿足與快樂。今后,學校將繼續開展竹刻特色美術教學,讓一批批學生掌握竹刻技藝,習得一技之長,進而培養學生的自信,發展學生的能力。并且,通過開展竹刻特色美術教育,讓學生在欣賞、實踐、發現藝術之美的過程中,積極地進行再創造,讓這一獨特的民間藝術在傳承中煥發出新的活力和光彩。

參考文獻:

[1]矯友田 《圖說老絕活》[M] 金城出版社 2011年2月 P90-91

[2]陳夑君 《竹刻,刻竹》[M] 北京大學出版社 2012年6月第1版 P30

(鄞州區東吳鎮中學 浙江寧波)