傳統農區城鎮化與農業現代化協調發展水平評價

邱書欽

摘要:按照協調發展水平評價的一般方法、結合傳統農區的實際,以傳統農區黃淮4市(河南省商丘、信陽、駐馬店、周口)為例,分析了2003-2012年其城鎮化、農業現代化、城鎮化與農業現代化協調水平的變動趨勢之后發現,傳統農區城鎮化與農業現代化協調發展水平處于低水平的協調、甚至不協調狀態,其主要的問題就在于城鎮化水平的滯后制約了二者協調水平的提高。因此, 傳統農區需要在維護糧食安全水平的基礎上,提升現代農業的發展前提下,重點加快城鎮化水平的提升,以使二者協調發展處于較高的水平。

關鍵詞:傳統農區;城鎮化;農業現代化;協調發展

中圖分類號:F326.1 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)10-2542-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.10.064

在我國工業化、城鎮化快速發展的關鍵時期,傳統農區作為維護國家糧食安全、保障農產品有效供給的特殊區域,其重要性越來越明顯[1]。但是隨著資金、土地、勞動力等各種資源的加速外流,制約傳統農區發展的不利因素越來越多,“誰來種地”、“誰來種糧”、“如何種地”等問題愈發突出[2]。在這樣的背景下,客觀評價傳統農區城鎮化與農業現代化協調發展的水平,找出制約二者協調發展的主要因素,進而縮短與全國整體發展水平的差距,實現區域經濟的健康持續發展,就具有現實必要性和緊迫性。基于此,本研究以黃淮平原的黃淮4市(河南省商丘、信陽、駐馬店、周口)為例,定量分析評價傳統農區的城鎮化與農業現代化協調發展水平,并提出針對性的政策建議。

1 城鎮化與農業現代化協調發展水平評價體系

1.1 城鎮化與農業現代化指標體系的框架

城鎮化與農業現代化協調發展是一個動態綜合的體系和過程[3]。通過對傳統農區城鎮化與農業現代化協調發展水平的量化評價,不僅可以有效把握二者協調發展的趨勢過程,而且也有利于發現影響協調發展的各個因素所起的作用,科學合理地選擇促進城鎮化與農業現代化協調發展的措施。因而,如何構建一套合理的評價指標體系對于二者協調發展的情況進行量化評價和分析,使傳統農區城鎮化與農業現代化向著實現協調發展的方向轉變就顯得極為重要。

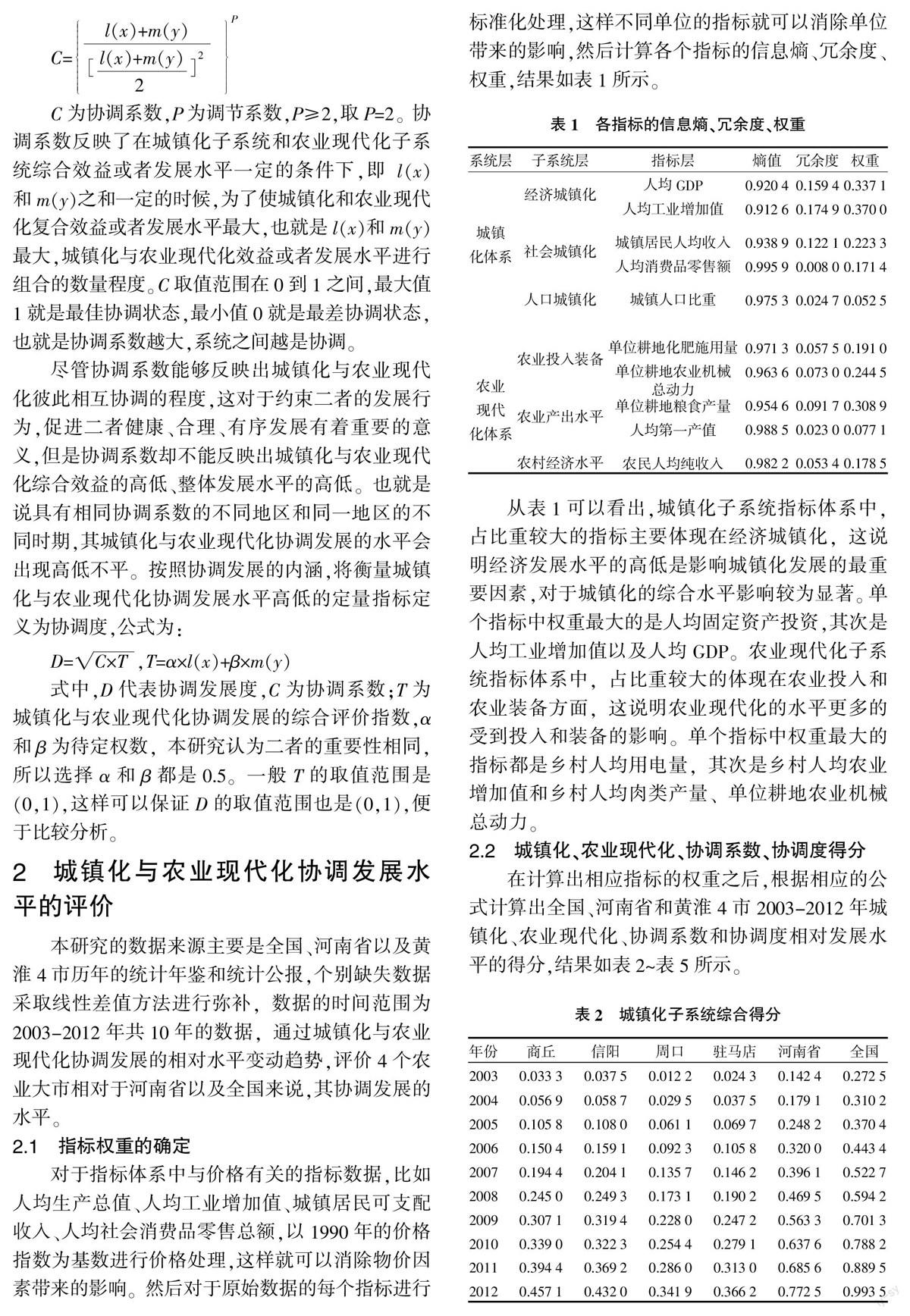

按照科學性、系統性、代表性的原則,結合傳統農區自身的特點,參考國內外已有的研究成果[4-7],建立傳統農區城鎮化與農業現代化協調發展的指標體系框架如圖1所示。

評價指標體系的目標層是城鎮化與農業現代化協調發展指標體系,系統層是城鎮化綜合評價指標體系和農業現代化評價指標體系,子系統層包括6個方面:經濟發展城鎮化、社會發展城鎮化、人口城鎮化、農業投入和裝備的現代化、農業產出的現代化、農村經濟的現代化。

城鎮化指標體系中[8,9],經濟城鎮化反映的是經濟結構演變的非農化過程,用人均GDP和人均工業增加值表示;社會城鎮化反映的是城鎮居民實際生活水平的高低,是城鎮化發展的最終結果,用城鎮人均收入水平和人均消費品零售總額來表示;人口城鎮化表現為城鄉人口空間的分布結構,反映的是城鎮人口所占比重的上升,用城鎮常駐人口比率來表示。農業現代化指標體系中[10,11],投入裝備的現代化反映的是農業生產手段和投入的水平,用單位耕地機械數量和有效灌溉面積比重來表示;農業產出的現代化反映的是農業投入產出的效率,考慮到傳統農區的實際特點,用單位耕地糧食產量和人均第一產業增加值來表示;農村經濟的現代化反映的是農村經濟發展水平逐步提升,城鄉發展差距逐步縮小,用農民人均純收入來表示。以上城鎮化指標體系和農業現代化指標體系均為正向指標。

1.2 指標權重的確定

首先對于原始數據進行標準化。所謂指標的標準化就是將所有的指標都轉換為無單位、取值范圍在0~1之間的方法,這樣就可以對不同的數據直接進行核算。由于城鎮化與農業現代化協調發展評價指標體系中各個指標的含義、核算方法、量綱不同,因而不能進行直接綜合計算,必須首先對指標進行標準化的處理,去除量綱的影響。由于所選指標均為正向指標,其數值越大越好。正向指標的數據標準化處理過程如下所示:

Rij=1,Vij>Vijmax(Vij-Vimin)/(Vijmax-Vijmin),Vijmax>Vij>Vijmin0,Vij Rij是標準化指標,Vij是原始指標,Vijmax、Vijmin分別為原始指標的最大值和最小值。 其次是對于標準化之后的數據采用熵值法確定各個指標的權重。所謂熵值法就是通過指標信息熵對于指標的有效性和價值作出判斷,信息熵越小,指標的權重越大。其計算過程如下: 為了使計算的結果具有一定的層次性,城鎮化子系統與農業現代化子系統協調系數計算公式如下: C為協調系數,P為調節系數,P≥2,取P=2。協調系數反映了在城鎮化子系統和農業現代化子系統綜合效益或者發展水平一定的條件下,即 l(x)和m(y)之和一定的時候,為了使城鎮化和農業現代化復合效益或者發展水平最大,也就是l(x)和m(y)最大,城鎮化與農業現代化效益或者發展水平進行組合的數量程度。C取值范圍在0到1之間,最大值1就是最佳協調狀態,最小值0就是最差協調狀態,也就是協調系數越大,系統之間越是協調。 盡管協調系數能夠反映出城鎮化與農業現代化彼此相互協調的程度,這對于約束二者的發展行為,促進二者健康、合理、有序發展有著重要的意義,但是協調系數卻不能反映出城鎮化與農業現代化綜合效益的高低、整體發展水平的高低。也就是說具有相同協調系數的不同地區和同一地區的不同時期,其城鎮化與農業現代化協調發展的水平會出現高低不平。按照協調發展的內涵,將衡量城鎮化與農業現代化協調發展水平高低的定量指標定義為協調度,公式為: 式中,D代表協調發展度,C為協調系數;T為城鎮化與農業現代化協調發展的綜合評價指數,?琢和?茁為待定權數,本研究認為二者的重要性相同,所以選擇?琢和?茁都是0.5。一般T的取值范圍是(0,1),這樣可以保證D的取值范圍也是(0,1),便于比較分析。

2 城鎮化與農業現代化協調發展水平的評價

本研究的數據來源主要是全國、河南省以及黃淮4市歷年的統計年鑒和統計公報,個別缺失數據采取線性差值方法進行彌補,數據的時間范圍為2003-2012年共10年的數據,通過城鎮化與農業現代化協調發展的相對水平變動趨勢,評價4個農業大市相對于河南省以及全國來說,其協調發展的水平。

2.1 指標權重的確定

對于指標體系中與價格有關的指標數據,比如人均生產總值、人均工業增加值、城鎮居民可支配收入、人均社會消費品零售總額,以1990年的價格指數為基數進行價格處理,這樣就可以消除物價因素帶來的影響。然后對于原始數據的每個指標進行標準化處理,這樣不同單位的指標就可以消除單位帶來的影響,然后計算各個指標的信息熵、冗余度、權重,結果如表1所示。

從表1可以看出,城鎮化子系統指標體系中,占比重較大的指標主要體現在經濟城鎮化,這說明經濟發展水平的高低是影響城鎮化發展的最重要因素,對于城鎮化的綜合水平影響較為顯著。單個指標中權重最大的是人均固定資產投資,其次是人均工業增加值以及人均GDP。農業現代化子系統指標體系中,占比重較大的體現在農業投入和農業裝備方面,這說明農業現代化的水平更多的受到投入和裝備的影響。單個指標中權重最大的指標都是鄉村人均用電量,其次是鄉村人均農業增加值和鄉村人均肉類產量、單位耕地農業機械總動力。

2.2 城鎮化、農業現代化、協調系數、協調度得分

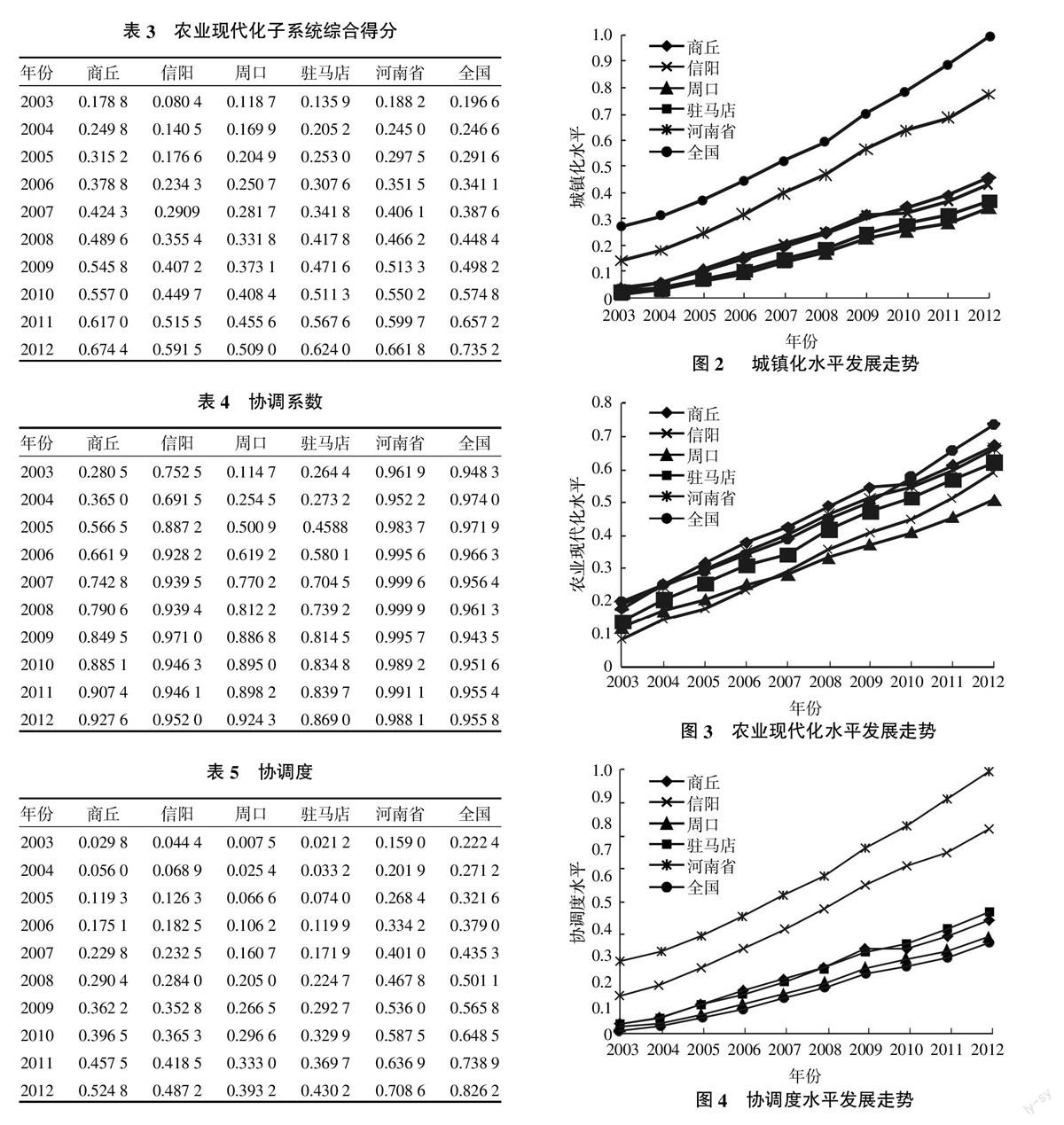

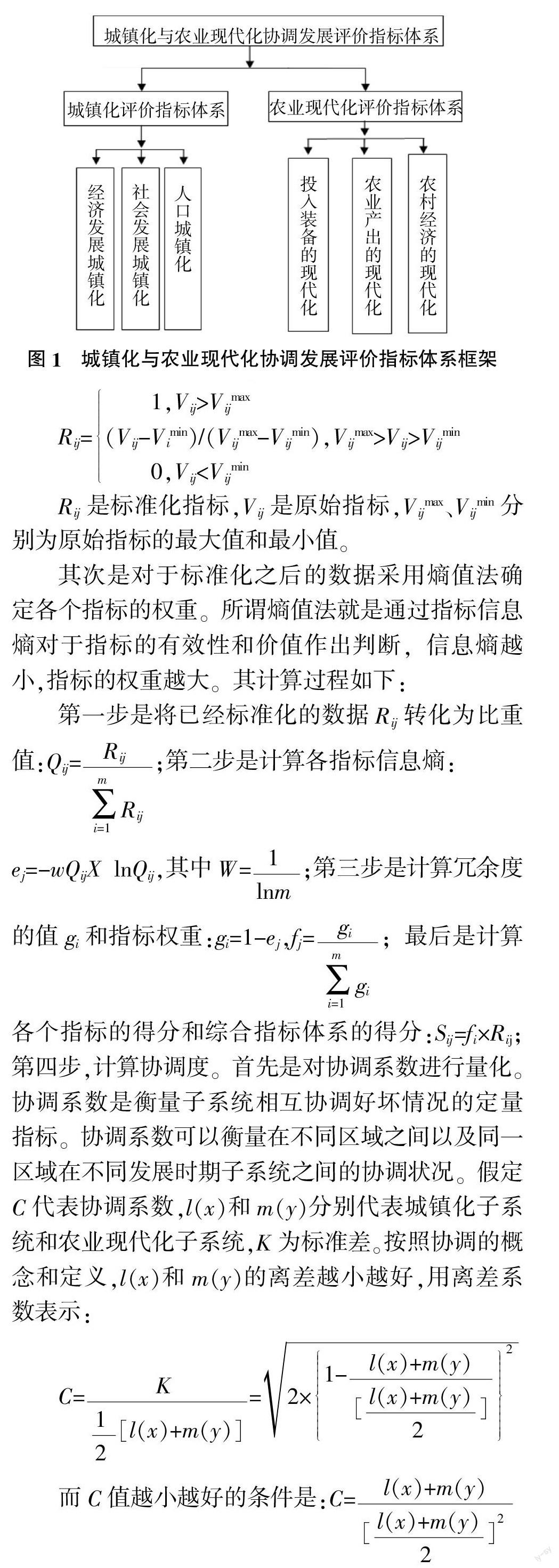

在計算出相應指標的權重之后,根據相應的公式計算出全國、河南省和黃淮4市2003-2012年城鎮化、農業現代化、協調系數和協調度相對發展水平的得分,結果如表2~表5所示。

2.3 城鎮化與農業現代化協調發展相對水平的結果與評價

從上述評價結果可以看出,2003-2012年作為傳統農區的黃淮4市城鎮化和農業現代化自身的發展水平提升很快,協調狀況一直在好轉。但是相對于全國和河南省來看,該區域的4個農業大市的發展水平依然相對較低、發展依然相對較慢,尤其是城鎮化與農業現代化的協調發展水平方面,與河南省以及全國的差距不僅沒有縮小,反而有進一步拉大的趨勢。

1)從城鎮化相對水平發展走勢圖(圖2)可以看出,黃淮4市城鎮化發展水平始終處于上升的階段。但是與河南省、全國同期水平相比,黃淮4市城鎮化發展的相對速度卻越來越慢,導致差距越來越大。如2012年城鎮化綜合水平最高的商丘市為0.457 1,最低的周口市只有0.341 9,河南省的城鎮化水平為0.772 5,而全國城鎮化的水平為0.993 5,這說明黃淮4市城鎮化發展水平落后的狀況相當明顯。

2)從農業現代化相對水平發展走勢圖(圖3)可以看出,黃淮4市農業現代化水平相對較高,甚至在個別時期與全國水平非常接近。但是整體水平依然落后于河南省、全國的平均水平,尤其是2010年以后,發展差距有進一步拉大的趨勢。2012年發展水平最高的商丘市農業現代化綜合得分為0.674 4,略高于河南省0.661 8的水平,但是依然低于全國0.735 2的水平。

3)從協調度相對水平發展走勢圖(圖4)可以看出,相對于全國、河南省的發展水平,黃淮4市的協調度雖然在上升,但是差距越來越大。在2012年最高的商丘市才達到0.524 8,最低的周口市僅為0.393 2,這說明相對于河南省與全國的發展水平,黃淮4市的城鎮化與農業現代化之間很不協調,同時發展的水平也是處于非常低的階段。

3 傳統農區城鎮化與農業現代化協調發展的對策

由于傳統農區城鎮化總體水平較低,城市反哺農村的能力較弱,因而不能提供足夠多的就業崗位,帶動農村剩余勞動力向非農就業崗位轉移,結果使得農業勞動生產率提高較為緩慢,二者處于低水平協調、甚至不協調的狀態。由此可以看出,傳統農區城鎮化與農業現代化二者不協調或者協調性差的關鍵問題在于傳統農區的城鎮化水平發展滯后,不能發揮引領帶動作用,阻礙了農業發展水平的提升。因此,作為一類特殊的區域,傳統農區必須結合自身實際,按照國家的總體規劃和功能區定位,在確保糧食生產能力穩步提高、農產品有效供給、生態環境良好和農民主體地位的前提下,充分利用發展的機遇和有利條件,提升城鎮化與農業現代化的協調發展水平,堅決避免工業的發展造成農區環境的破壞和惡化[12]。

3.1 以農業產業化為主線,夯實農業現代化發展的基礎

這需要保護和提高糧食生產能力,健全財政支農惠農政策,加大糧食生產的財政補助[13];建立糧食生產核心區,通過增加農民種糧收入的方式來提高農民種糧的積極性和自覺性;拓展拉長農業產業鏈條,進行產業鏈的縱向和橫向延伸,通過龍頭企業、專業合作組織等的發展,實現工農結合、農企結合、產銷結合、促進農業發展的商品化、市場化、產業化。通過土地的適度流轉,推動農業的規模化經營,提升農業的生產率和競爭力[14]。

3.2 以產業城鎮融化為基礎,推動城鎮化持續快速發展

產業是城鎮化發展的基礎,城鎮化健康發展的過程就是非農產業帶動的過程。對于傳統農區來說,城鎮化發展滯后主要是非農產業發展的滯后,因此只有產業興旺發達了,才能從根本上提升城鎮化的發展水平,提升農民的收入水平。以人為本,因地制宜,通過就地轉移和異地轉移,實現農業轉移人口的市民化。通過就地發展小城鎮,可以實現農民的就地轉移,提高農民的非農收入,這需要重點發展縣城和中心鎮,提升其公共服務能力,產業積聚能力、人口集中能力。由于傳統農區城鎮化和非農產業滯后,必須合理地引導部分農業勞動力異地城鎮化,尤其是引導轉移人口進入城市群來實現異地的城鎮化。這就要求通過制度的改革,真正地為外來人口解決就業、入學、就醫等問題,使其真正地享受市民化待遇。

3.3 破解城鄉二元結構,逐步縮小城鄉發展差距

實現城鎮化與農業現代化的協調發展,必須進行體制改革,實現城鄉統籌發展。根據城鄉人口流動加快的實際,逐步放開城鄉戶籍制度,為農民進城、人口的跨區域流動掃清障礙;以維護農民的利益為出發點,解決城鄉要素不平等交換的現實,尤其是通過農地制度的改革,實現城鄉土地市場的“同權同利”。通過資源配置的均等化,實現新農村和城鎮化的同步均衡發展,讓農村和城鎮都成為農民安居樂業之地。

參考文獻:

[1] 韓長賦.加快推進農業現代化,努力實現“三化”同步發展[J].農業經濟問題,2011(1):1-3.

[2] 王發曾.中原經濟區的“三化”協調發展之路[J].人文地理,2012(3):55-59.

[3] 魏厚凱.走好“雙加速”下的“三化”協調之路[J].經濟經緯,2012(1):1-2.

[4] 夏春萍.農業現代化與城鎮化、工業化協調發展關系的實證研究——基于VAR模型的計量分析[J].農業技術經濟,2012(5):18-23.

[5] 伍國勇.基于現代多功能農業的工業化、城鎮化和農業現代化“三化”同步協調發展研究[J].農業現代化研究,2011(7):54-61.

[6] 吳文倩.農村城鎮化與農業現代化關系探析[J].商業時代,2007(17):42-47.

[7] LIN G. Chinese urbanism in globalizing China:A study of new urbanism in Dongguan[J]. Eurasian Geography and Economics, 2006(47):294-306.

[8] 歐向軍,甄 峰,秦永東.區域城市化水平綜合測度及其理想動力分析——以江蘇省為例[J].地理研究,2008(9):24-30.

[9] 宣國富,徐建剛,趙 靜.安徽省區域城市化水平綜合測度研究[J].地域研究與開發,2005(6):47-51.

[10] 辛 嶺,蔣和平.我國農業現代化發展水平評價指標體系的構建和測算[J]. 農業現代化研究,2010(11):46-50.

[11] 曾福生,吳雄周,劉 輝.論我國目前城鄉統籌發展的實現形式——城鎮化和新農村建設協調發展[J].農業現代化研究,2010(1):19-23.

[12] 祝洪章.傳統農區走新型工業化道路分析[J].求是學刊,2010(9):18-25.

[13] 許經勇.加快我國城鎮化進程的關鍵在于全面繁榮農村經濟[J].廣東社會科學,2004(6):53-58.

[14] 柯炳生.正確認識和處理發展現代農業中的若干問題[J].中國農村經濟,2007(9):5-10.