浦東國資改革布子

文‖上海國資記者 王錚

浦東國資改革布子

既有企業合并,又有股權劃轉;既撤并企業,又新設企業;既涉及集團公司,又涉及上市公司,此次浦東新區改革力度既大,涉及面亦相當寬泛

文‖上海國資記者 王錚

6月11日,浦東新區召開深化國資改革促進企業發展工作會議,正式發布“浦東國資國企改革18條”,并同時公布了首批直屬公司改革方案。

據相關統計數據顯示,浦東新區企業國資總量約占上海全市的9.2%,占區縣級35.5%。國有獨資、控股企業656戶,企業資產總額為4441億元。

體量并不是其受市場關心的最重要原因,因浦東新區的國資改革與自貿區建設以及科創中心建設密切相關,市場對此存迫切期待。

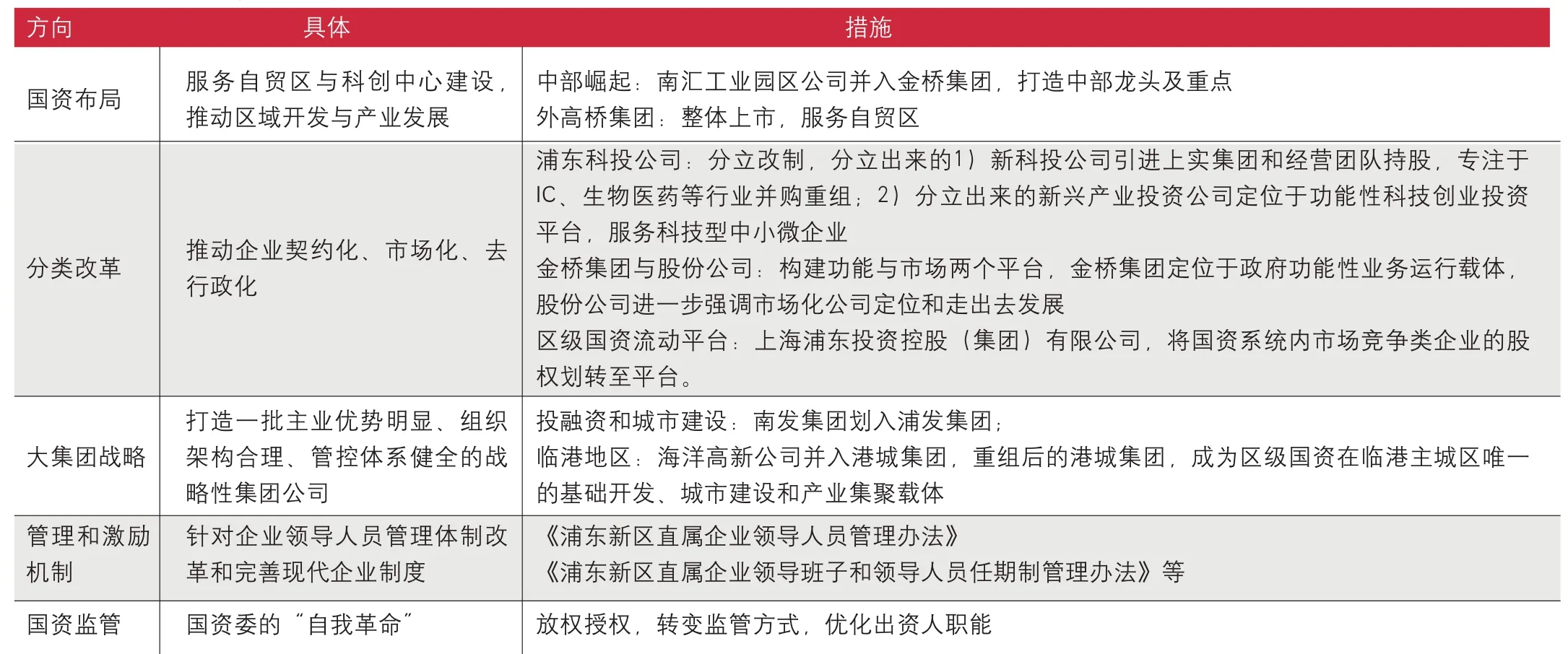

此次方案明確,新區將在“科學布局、混合發展、高效流動”三個環節加大改革力度。

據了解,浦東國資改革的目標是,經過3—5年的改革調整,實現浦東國資國企的“四個進一步”:國資布局結構進一步優化,國有企業活力和競爭力進一步提升,國資管理體制進一步完善,國資國企對區域經濟和社會發展的貢獻度進一步增強。

方案亦提出,新區國資將繼續集中在“4+4”重點開發區域,集中在基礎設施、民生保障、新興產業等關鍵領域,增強國資在服務臨港開發和中部崛起中的支撐能力,加大行業資本調整和企業兼并重組力度。

改革方案著重提到,將鼓勵支持有條件的市場競爭類企業實施多維度開放性市場化重組,加快競爭性領域市場化業務的上市發展,進一步提高混合所有制企業占比和經營性資產證券化比率,激發國有企業活力和競爭力。

據《上海國資》了解,浦東新區方案所給出的改革方向和2013年上海市出臺的深化國企改革意見頗為一致。

“改革的基礎均在于建立以管資本為主的國資監管體系,而改革的重點在于分類改革、國資流動平臺的建立以及國資布局的優化。即競爭性產業通過混合所有制等方式開展資本運作,提高國資流動性。”國金證券的分析報告認為。

事實上,浦東新區國資國企有其鮮明的區域特色,其主要以開發及投資類企業為主。“這和上海市國有企業以門類齊全偏制造業的特點不同,所以,浦東國資改革主要是探索投資開發型國有企業改革的新路徑,浦東若能在這方面積累經驗,對上海其他類似區域和全國國資改革都具有啟發意義。”市場分析人士均表示。

從方案中亦可見,浦東國資改革顯然希望繼續保持這種區域特點,并力圖在已有基礎上進一步轉型升級。

“將國資聚焦到區域開發建設、基礎設施投資等基礎性、功能性、先導性領域,有效發揮在戰略性新興產業培育中的示范帶動作用。”方案如是明確。

其四大開發公司平臺下轄的上市公司因此極受矚目。

改革內容

浦東國資改革方案分為四大部分共計18條。

第一部分介紹了深化新區國資國企改革發展的指導思想、基本原則和主要目標;第二部分強調,以資本化為導向,以市場化為手段,聚焦區域開發,優化國資布局結構、促進資本高效流動;第三部分內容為,以專業化為導向,以契約化為手段,立足分類監管,完善國資監管體制機制,規范法人治理結構;第四部分內容為加強黨的領導,發揮政治核心作用,凝聚推進改革發展的強大合力。

市場認為,改革方案的重點集中在第二部分和第三部分。

據《上海國資》了解,第二部分包含有5項內容:優化國資布局結構、推進企業“強身健體”、加快發展混合經濟、推進企業上市發展和促進國資高效流動。

市場尤為關注的是,優化國資布局結構、加快發展混合經濟和促進國資高效流動等3項內容。

在優化國資布局結構方面,方案表示,將通過存量調整和增量投入進一步優化國資布局。

“重點提高國資在臨港、中部等區域的比重,發揮國資在區域開發建設中的主力軍作用,實施大集團戰略,按照整合重組、提升實力、做強功能的改革思路,以及產業鏈縱向整合的改革方式,推進直屬企業兼并重組,促進資產資源優化配置,打造一批資源集約、功能集成、綜合能級較強的功能主體和產業發展主體。”方案表述。

對于如何發展混合經濟,方案明確,將通過開放性增資、股權轉讓、與資本市場對接等多種形式,在市場競爭類企業中重點擇優引入在技術、管理和資源上能夠形成互補、協同和放大效應的戰略投資者。

不過,除競爭類企業外,開發類企業亦被鼓勵發展混合所有制。“在具備條件的功能開發類二層面及以下企業中探索混合所有制經濟的多種實現形式,鼓勵有條件的企業發起設立多元投資的產業基金,吸引社會資本參與浦東開發建設。”

在開發類企業居多的區域國資中,如何更好地促進國資流動是改革的難題。浦東新區在區域層面首次提出,打造適合浦東特點的綜合性區級國有資本運營平臺。

“對需跨主體、跨系統整合的資源進行調整優化,開展股權融資、引進戰略投資者、增減持等資本運作,實現股權有序流動,探索股權通過國資運營平臺盤活流動的運作機制。”方案表示。

浦東新區目前正籌備上海浦東投資控股(集團)有限公司,并有意將區級國資系統內市場競爭類企業的股權劃轉至平臺。

第三部分則包含有8項內容:科學實施企業分類、分類推進企業改革發展、分類規范法人治理結構、優化領導人員管理機制、完善激勵約束機制、進一步理順政企關系、轉變國資監管方式和完善委托監管體制。

分類標準與上海市國資國企分類標準幾乎一致,亦分三類,一為功能開發類,一為公共服務類,一為市場競爭類。

“功能開發類和公共服務類企業,在直屬企業層面以國有獨資公司為主,保持國有資本控制力;對于市場競爭類直屬企業,以及功能開發類直屬企業的二級以下的市場競爭類企業,比如上市公司,將探索股權多元化,實施開放性市場化重組,積極發展混合所有制。”方案表示。

引人注意的是,方案在“轉變國資監管方式”中表示,“將在完善監管、權責對等的前提下,加大出資人授權放權力度,規范出資人審批事項,落實企業自主經營權,激發企業活力。”為此,浦東新區將探索出臺國資人監管權力清單。

改革路徑

浦東新區的四大開發公司陸家嘴,外高橋,金橋,張江以及浦東建設,港城等集團被推向了改革的前沿陣地。

根據此次方案,浦東新區的具體實施步驟是,將南匯工業園區公司并入金橋集團,在繼續做好上海自貿區金橋片區和臨港地區開發建設的同時,以金橋集團為龍頭重點實施“中部崛起”戰略。

6月11日,上市公司浦東金橋即發布復牌公告:擬將金橋集團所持有的公司15%股份無償劃轉至浦東國資委籌建中的上海浦東投資控股(集團)有限公司。

市場預期,金橋集團與金橋股份公司的關系也將調整,“未來有可能構建兩個平臺,實施分類改革、分類運營。”

據《上海國資》了解,改革后的金橋集團定位于政府功能性業務運行載體,金橋股份則進一步強調市場化公司定位和走出去發展,以創造股東價值為主要目標,提高市場競爭力和資本回報率。

同樣,外高橋集團亦被寄予期待。外高橋集團一直是上海自貿區外高橋片區的開發建設主體。很快,外高橋集團將借道外高橋股份實現整體上市,其未來的目標是打造戰略目標明確、治理結構規范、激勵約束機制完善、競爭優勢突出的國有投資控股公眾公司,以市場化手段更好地服務自貿區建設。

6月11日,外高橋股份復牌,公告表示,根據浦東新區國資國企改革方案總體部署,調整外高橋集團、上市公司管理體制,充實上市公司高管團隊,優化上市公司組織架構,完善市場化管理機制;梳理外高橋集團所屬的非上市資產,委托上市公司管理并簽訂委托協議。

在打造大集團戰略下,具體路徑是,將按照南北對接、同類整合、做強功能的原則,將把南發集團劃入浦發集團,進一步強化投融資和城市建設功能;將海洋高新公司并入港城集團,優化臨港地區國資布局,重組后的港城集團成為區級國資在臨港主城區唯一的基礎開發、城市建設和產業集聚載體,對海洋高新公司開發區域的投入力度將大幅提升。

“集團合并目的并不是簡單減少企業數量,比如,浦發集團和南發集團合并是要攥緊拳頭,把資產集中起來,放大融資能力,更好地為新區基礎設施建設和政府投融資服務”。上海市委常委、浦東新區區委書記沈曉明在當天會議中表示。

圍繞分類改革,與改革意見發布同步的是,浦東新區很快實施了浦東科投公司的分立改制,分立出來的新科投公司,作為市場化投資主體,引進了上實集團和經營團隊持股,專注于IC、生物醫藥等行業并購重組;分立出來的新興產業投資公司,則定位于功能性科技創業投資平臺,服務科技型中小微企業成長。

既有企業合并,又有股權劃轉;既撤并企業,又新設企業;既涉及集團公司,又涉及上市公司,可見此次浦東新區改革力度既大,涉及面亦相當寬泛。

要解決的問題

浦東新區大規模重組旗下企業將耗費相當精力,其背后當有深意。

“此次改革力圖解決三個方面的問題,包括目前新區國資在結構方面、體制方面和監管方面存在的問題,就結構方面來說,要解決的是產權結構單一、產業結構雷同、空間結構不合理。”沈曉明介紹。

在浦東新區國資國企產業結構方面,沈曉明直言,“浦東的國資國企絕大多數是全資國有或國資絕對控股,產權結構單一。一些已經股權多元化的國企大多也是國資近親產生,對社會資本的撬動作用很小。”

為解決此問題,沈曉明表示,希望通過此次改革鼓勵浦東國企與央企、市國企、外省市國企、知名外企、大型民企開展跨區域、跨所有制的聯合重組,引進戰略投資者。具備條件的國企要發展混合所有制,引入新鮮血液,促進投資主體的多元化。

浦東新區國資“18 條”重點任務(2015年6月)

產業機構雷同亦深為困擾浦東新區。業界亦認同,浦東國資的大部分集中在房地產開發上,國企凈資產中房地產占40%,重點企業的經營特色并不顯著。

“現在推進浦東二次創業,功能開發的任務更重、要求更高,國資如繼續以房地產開發為主已不能適應轉型升級的需要。今后必須在新產業的培育發展上發揮更大的作用,下更大的功夫。比如,張江高科一定要從房地產開發和房產出租向高科技投資轉變,這是適應國家自主創新示范區和科技創新中心建設的需要。”沈曉明表示。

此外,浦東新區亦將著力解決空間結構問題。“浦東國資在空間上主要集中在北部,南部的國企在資本實力、開發經驗和能力上,與北部的幾個主要公司相比存在差距。一方面,北部的開發區逐步成熟。另一方面,中南部地區亟待引入高能級的開發主體,加大開發投入,加快開發節奏。前年四大開發公司南下臨港只是第一步,我們要通過改革,進一步完善國資在空間上的合理布局。”沈曉明表示。

他進一步闡述,推動金橋集團和南匯工業園區的合并,目的即是改變國資空間布局不合理的狀況,帶動中部地區加快發展。“金橋的開發已經基本成熟,雖然還有一些二次開發的任務要做,但金橋集團作為有品牌、有實力、有經驗的開發公司,再呆在原地意義已經不大,只會造成資源閑置,而惠南等中部地區的發展,僅僅靠南匯工業園區單打獨斗是不行的,我們希望通過兩家的合并,把先進的產業、優質的項目、產城融合的開發理念帶到中部去,徹底彌補中部地區的產業短板。”

在管理體制方面,沈曉明則著重表示,開發區管委會、開發公司、上市公司,是浦東開發區的三駕馬車。

“管委會掌握政策,負責規劃建設審批;開發公司負責區域開發,項目引進;上市公司既是開發融資的工具,又持有區域大量建成的優質物業。但現在的主要問題是,管委會和開發公司之間職責交叉重疊,推諉扯皮時有發生,難以形成合力。上市公司則對開發公司的依賴比較嚴重,自主發展、自我開拓的能力較差。”

因此,在新區改革方案中,調整開發公司和上市公司的關系亦成為重要內容。“關鍵要支持上市公司走市場化競爭的道路,支持有條件的企業走出去開辟市場,支持上市公司培育發展符合浦東產業導向的新產業。”沈曉明表示。

定調平臺公司

在區縣中率先籌備設立區級國有資本運營平臺,浦東新區對其將賦予何種職能,未來是否一如所愿發揮作用?市場頗有觀望。

據《上海國資》了解,浦東新區區委區政府對其要求是,國資運營平臺的設立和運行,要把握的原則是:其一,在制度設計上,平臺要始終立足于管資本;其二,要依托平臺實現國資的進退流轉,其三,平臺要為浦東開發開放大局服務;其四,平臺公司的戰略要長期化、管理要專業化、機構要輕型化。

“所謂管資本,即股權轉到平臺公司以后,平臺公司不能成為新的婆婆,和集團公司一樣,不能去管企業日常經營,不能要求下屬企業事事都請示匯報。平臺公司就是只管資本,不管企業的日常經營,這一點要始終堅持。”沈曉明表示。

而對于實現國資如何實現進退流轉。沈曉明解釋,比如,對不符合新區產業導向的國資,要通過平臺實現穩步退出;對于關系浦東長遠發展的戰略產業、先導產業、基礎產業,要通過平臺加大投入;對于目前新區各家國企的非主業資產,要通過平臺加大整合,盤活存量資產。

他認為,國資國企是浦東發展最大的存量資源,開發建設、轉型升級,都要最大限度地用好國資、依靠國資,因此,平臺公司所產生的收益和資金不能在平臺內部封閉循環,要為新區發展大局做出貢獻。比如支持政府投融資,比如為像軌交公司這樣的新設企業籌措資本金。

針對平臺公司為什么要堅持戰略長期化,沈曉明表示,平臺公司將對上市公司實行市值管理,要在資本市場買進賣出,這是必要的,但一定要避免追逐短期利益、頻繁買賣、投機炒作。管理專業化即要求平臺公司進行資本運作要有非常專業的管理人才。“必須要有經驗豐富的專業人士擔任執行董事。”

機構輕型化則希望平臺公司人員精簡精干。“將嚴格控制部門數量,控制機構層級,非經允許,平臺下面不能新設公司。”沈曉明表示。

在浦東開發開放二十多年后,新一輪國資國企改革再次拉開大幕。