中國航天如何突圍

齊岳峰

2014年12月12日,工作人員查看正在建造的長征五號火箭整流罩

35歲,這是中國長城工業集團有限公司的年齡。

以1990 年 4 月 7 日“長征三號”火箭將“亞洲一號”衛星準確送入預定軌道為標志,中國航天正式進入國際商業發射服務市場。這時,長城公司正好10歲。

但如今,中國離開這個市場已經有一段日子了。

作為中國火箭的商業發射服務提供商,長城公司幾乎與中國國際商業發射活動共同進退。這對于一個以盈利為目的的商業公司來說,壓力不言而喻。

這些壓力,大多與這樣一條規則有關:1999 年起,除非美國總統特批,美國政府禁止美國制造以及含有受美國 ITAR(國際武器交易規則)控制的部件的衛星,用中國火箭發射。也就是說,只要是美國制造的衛星,都不能用中國火箭發射。即便是他國制造的衛星,只要有美國零件,亦不能用中國火箭發射。1999年至今,長城公司尚未拿到一份與美國制造的衛星產品有關的商業合同。

長城工業集團有限公司業務副總裁付志恒對《瞭望東方周刊》說,他們只能選擇不斷提升自己,尋找機會。

機會并不常有。2015年4月,中國新一代運載火箭在巴西航展首秀,希望撬開南美商業發射市場。但幾個航天大國都在想辦法擠進去,擺在中國航天人面前的,恐怕又是一場硬仗。

美國阻撓讓我們退出國際市場

《瞭望東方周刊》:國際市場對中國航天商業發射的影響體現在哪里?影響商業活動的是否也是商業因素?

付志恒:首先需要明確的是,中國航天國際商業發射服務的定位,就是用中國的長征火箭發射國外制造的衛星。

但國際市場的風云變幻,對中國航天商業發射的影響也是巨大的。

1990年,“長征三號”運載火箭將美國休斯公司的“亞洲一號”衛星成功發射,中國航天高科技服務自此進入國際市場,一定程度上填補了市場空白。

20世紀90年代是中國航天商業發射的黃金時期,那些年中國航天在國際市場上爭取到了26顆衛星的發射合同,成績可謂不小。

但隱患也不小,那些衛星除了一顆歐制衛星,其余都是美制衛星。

很快,國際政治的變化就影響到了衛星發射市場。冷戰結束后,美俄這兩個航天大國一定程度走近,雙方一度合組宇航公司進入國際商業發射市場,對中國的商業發射活動構成了不小的壓力。

伴隨著中美政治關系的變化,商業發射業務也隨之波動。1999年5月25日,以美國為首的北約悍然襲擊中國駐南聯盟大使館的硝煙還沒有散盡,美國國會卻拋出了《考克斯報告》,誣稱中國通過竊取美國軍事技術而危害了美國的國家安全。

隨后,美國政府事實上禁止美國制造以及含有受美國 ITAR(國際武器交易規則)控制的部件的衛星用中國火箭發射,極大影響了中國在國際市場上的商業航天活動。

從1999年到2005年,我們沒有實施任何商業發射。

《瞭望東方周刊》:中國又是如何應對的呢?

付志恒:事實上,與中國有著良好商業關系的休斯公司和勞拉宇航公司,對《考克斯報告》指責他們幫助中國提高了戰略核導彈的攻擊精度,都徹底否認。他們也確實沒有泄露任何情報。

但中國面對當時的情況,只能接受被堵在市場外面的現實。

不過,也正因為美國的這種限制,我們走出了一條用長征火箭發射歐洲化衛星和我國國產衛星的道路。

比如,法國泰雷茲公司研制了不含受控美制零件的衛星,這樣我們就可以合作了。

不過,美國并不罷手。2011年底,中國宣布將為土庫曼斯坦發射它的第一顆衛星。但2013年,在美國的多重壓力下,“中土衛星項目”終止,土庫曼斯坦最終選擇了美國公司發射這一衛星。

我們基本退出國際市場,最主要的原因還是美國的阻撓。

國際發射服務市場可能重新洗牌

《瞭望東方周刊》:政治因素之外,市場的變化是不是也對中國航天國際商業發射活動構成了壓力?

付志恒:也不能說是壓力,即便被排除在國際主要市場之外,我們還是要積極爭取。

當前全球航天產業總收入中,來自商業部分的貢獻已達 60%以上。歐洲的“阿里安”火箭、俄羅斯的“質子”號火箭等都在角逐商業合同。

2012年5月22日,美國太空探索技術公司研制的世界首艘民營飛船“龍”飛船搭乘該公司的“獵鷹9號”發射升空,成為第一架飛往“國際空間站”的商業運輸飛船。

此后,“獵鷹9號”作為美國航空航天局商業軌道運輸服務平臺,正式開始其太空之旅,取代航天飛機向“國際空間站”運送貨物和人員。

2013年12月3日,美國太空探索技術公司SpaceX成功地向地球同步轉移軌道發射通信衛星,成為美國第一家進入商業衛星發射領域的民營企業。

“獵鷹9號”異軍突起,對國際航天商業發射市場的影響不小。SpaceX采用創新流程和低價策略,已逐步成為航天發射市場上的重要力量。更重要的是,該公司得到了美國政府的大力支持,NASA給了它大量合同,它在商業市場上咄咄逼人。如果 SpaceX 繼續保持目前的發展勢頭,國際發射服務市場將不可避免地重新洗牌。

工業界都歡迎低價,但市場上只有兩家航天商業發射公司——歐洲宇航防務集團與美國太空探索技術公司,這是不夠的。

誰會成為第三家?目前來看,還是個未知數。

《瞭望東方周刊》:中國呢?希望能有多大?

付志恒:中國參與國際商業發射服務的“長征三號乙”火箭的 5.5 噸運載能力,在國際發射服務市場中曾具備一定的競爭力。但是,這種優勢地位現在已經不復存在。

我的了解是,客戶出于全球衛星軌道位置資源日趨緊張的現實和新應用的需求,越來越多地選擇大衛星方案,通信衛星質量不斷增加。在國際商業發射市場,長征火箭已面臨“向下競爭激烈,向上無法發射”的隱憂。

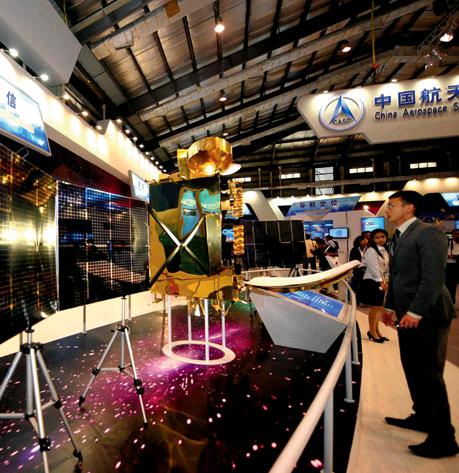

2010年11月16日,第八屆中國國際航空航天博覽會在廣東省珠海市開幕。這是當時展出的“東方紅四號”通信衛星平臺模型

雖然中國國產的“長征五號”大型運載火箭即將首飛,但時不我待,還是要加快適應市場需求的新型火箭研制。

獨辟蹊徑

《瞭望東方周刊》:中國發射服務商是否有其他途徑可走?

付志恒:中國正在推進衛星與火箭捆綁銷售的方式。我們關注新興航天國家的相關市場,如拉美、中東、非洲等地區國家,向他們一體化銷售“星箭”。2012年,我們在國際市場上戰勝了美、俄、印等國的宇航公司,贏得了土耳其衛星的發射服務合同。類似項目都要靠市場競爭,實實在在地取得。

此外,在衛星技術方面,目前我們也在推進中外合作研制的衛星。

目前,中國航天國際宇航業務有兩大板塊,其一是發射服務,其二是整星出口。2005年開始,隨著“東方紅四號”衛星平臺問世,我們與相關單位簽訂協議,通過批量采購提前啟動火箭和衛星研制以縮短產品交付周期的方式,提升快速市場反應能力,降低成本,進而加大市場開拓力度,增強中國國際商業發射的國際競爭力。

目前,“東方紅四號”衛星平臺與“長征三號乙”型運載火箭的組合策略,已經獲得了國際市場的認可。

我們也在加強與歐洲的合作,希望歐洲工業界能加強自身實力,雙方在商業合作領域良好互動。

2014年,“長征四號乙”運載火箭成功發射“中巴資源04”星。當年,我們還成功交付了玻利維亞通信衛星及地面測控系統,實現了波蘭Brite-PL和盧森堡4M小衛星成功搭載發射。簽署委內瑞拉遙感衛星二號合同并全面啟動研制工作。

雖然我們與美國工業界有一定聯系,但美方的防范心理很強,不給我們發放簽證。

《瞭望東方周刊》:可否簡要介紹一下近些年公司承擔的“外星”發射任務?

付志恒:比如說, 2004年12月15日,尼日利亞科技部所屬尼日利亞宇航局與中國長城工業集團有限公司簽署了《尼日利亞通信衛星一號合同》。

2007年5月14日,尼日利亞一號通信衛星在西昌衛星發射中心成功發射。7月16日,長城公司順利完成了尼日利亞一號通信衛星的在軌交付,與此同時,還交付了衛星地面測控站,提供了衛星全壽命操作支持服務及對尼日利亞技術人員進行培訓的服務。尼星項目是中國航天為國外客戶提供的第一個一攬子在軌交付衛星的項目。

2008年10月30日,中方成功發射委內瑞拉一號通信衛星。該項目是中國長城工業集團有限公司與拉丁美洲用戶簽署的第一個在軌交付通信衛星合同,也是中委兩國在航天領域的第一次合作。

同年,巴基斯坦空間和外大氣層研究委員會(SUPARCO)與中國長城工業集團有限公司與在北京簽署了巴基斯坦1R通信衛星(PakSat-1R)項目合同。巴基斯坦1R衛星是中國航天與國際用戶簽署的第三個通信衛星合同,也是中國航天首次向亞洲用戶提供衛星在軌交付服務。

此后,我們先后達成了諸如尼日利亞通信衛星1R衛星項目、老撾一號通信衛星項目、玻利維亞通信衛星項目等合作協議,并逐步完成交付。

2011年8月12日零時15分,中國在西昌衛星發射中心用“長征三號乙”運載火箭,將巴基斯坦1R通信衛星成功送入預定軌道。圖為發射現場

2013年11月22日,公司與香港亞太通信衛星有限公司(以下簡稱“亞太衛星”)順利完成了亞太九號通信衛星(APSTAR-9)項目合同的正式簽署,公司作為總承包商,將會同相關的衛星、運載火箭、發射測控等分包商共同承擔亞太九號衛星的設計、建造、總裝、測試和發射任務,并以在軌交付方式向亞太衛星交付該地球同步軌道通信衛星及相關地面測控設備。

《瞭望東方周刊》:國際市場相關機制是否有進一步改善的空間?

付志恒:國際上的不公平機制肯定是一個障礙,不過商業化的機制下,國際上有些宇航公司會對特定客戶出臺具體的政策,并很詳細地注明發射服務費用(如火箭費用、測控費用等),以利于對外商業拓展,利于商業公司的國際透明度。

此外,長城公司的客戶服務群體是否也可以進一步拓展?以歐洲阿里安公司為例,該公司不僅在國際市場參與競爭,還面向歐洲用戶開展業務。

我們也注意到,一些國家的航天發射場完全用于商用。此外,很多國家除了專門的航天管理機構,國家銀行還會對航天商業活動給予專門支持。