孫天巍(一山) 作品欣賞

2019-05-11 03:17:14

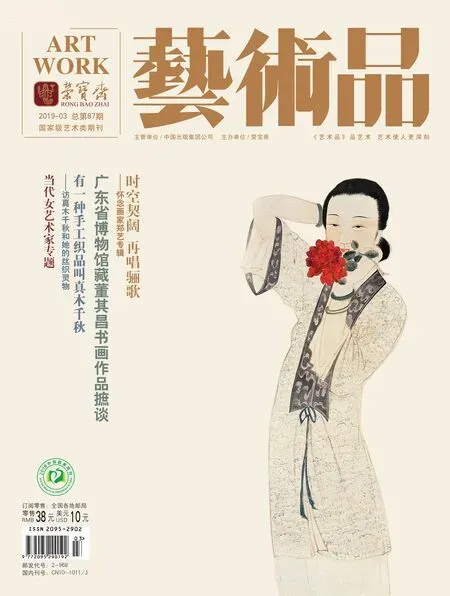

藝術品 2019年3期

字一山,號大魏、個山子喦。一九六五年生于山東萊州,一九八六年畢業于山東工藝美術學院。其作品多次被《榮寶齋》《藝術品》《美術》《江蘇畫刊》《迎春花》等國家級刊物發表。作品被齊白石紀念館、宣言紀念館、天水市博物館、中國駐澳大利亞珀斯總領事館、皖西博物館、日本白扇書道協會等國內外機構收藏。現為中國國家畫院吳悅石工作室畫家。

一山中國畫微信公眾號:stwzgh 聯系人:孫天巍

官網:www.stw-art.com 郵箱:stw-art@163.com

電話:18678663677 15615811188

地址:山東省東營市西三路勝大中心超市南 玉墨琴苑

猜你喜歡

小獼猴智力畫刊(2022年3期)2022-03-29 01:09:44

金橋(2022年2期)2022-03-02 05:42:52

小太陽畫報(2020年4期)2020-04-24 09:28:22

中國信息化周報(2016年46期)2017-03-25 17:35:29

中國信息化周報(2016年47期)2017-03-25 17:33:41

童話王國·原創版(2016年4期)2016-11-23 16:06:06

中國信息化周報(2016年9期)2016-03-21 19:47:42

兒童故事畫報·智力大王(2015年11期)2016-01-27 00:55:01

中國信息化周報(2015年27期)2015-08-12 22:09:31

中國信息化周報(2015年28期)2015-08-06 22:08:50