天地之間一縷香

張曉妍

一部好戲是諸多語言完美結合的產物,優秀的戲劇人物造型設計不僅是戲劇內容和精神的體現語言之一,其本身的意韻格調、主次編排、色彩變幻、符號擷取更是在無聲中訴說著一個動人故事。在《春江花月夜》(以下簡稱《春江》)中,林璟如老師用服飾織就了一場跨越時空的幻夢,將造型設計上升到寄托古典情懷的美學境界。筆者有感于《春江》的服飾語言與創作精神的契合呈現,反芻之下,不揣淺見,試從人物造型設計的角度對其服飾語言的創作視角、元素編排、跨界嘗試、工藝體現等具列一二求教方家。

張軍之所以選擇這個劇本,正因為這個虛構的故事能不受時空限制,以愛情為引卻超脫于愛情,引申至對宇宙人生的思索和至高的美學境界,適合昆曲這一古老劇種富有道家浪漫氣質的屬性特征。這部作品中雖有春、江、花、月、夜的景物意象和角色悲歡離合的境遇歷程,但其精神呈現卻是一番虛無之象,以及不見形影之“真”。若能使觀眾在經歷了感官享受后放下感官層面的認知,探求對虛無之中的真情的認識和感受,此劇方能得到真正意義上的成功。“有無相生”,是整部作品追求的藝術境界,視覺設計也必須圍繞這點,將“實有”的舞臺呈現導入“虛無”的精神層面。這決定了《春江》不會是場視覺盛宴,視覺設計是劇作的藝術香氣由內而外散發彌漫的關鍵助力。

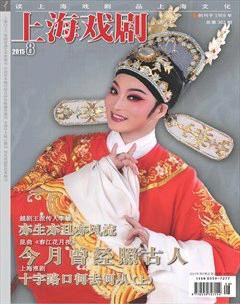

《春江》的宣傳圖像以人物為主體,唯美精致,意境悠遠。無論是海報、宣傳冊上的造型圖,還是網絡資料、微信平臺中的照片,在有效地傳遞出與作品氛圍相契合的傳統戲曲優雅韻味的同時,又不失時尚格調,似一株水墨幽蘭在江南的水霧中逐漸綻放,讓人用眼睛都能感受到它的幽香。其中最為動人的是首演時設立在大劇院正門平臺上的大型宣傳照:畫上張若虛一襲白衣,領口橫斜一枝淺紫蘭花,站在辛夷身后,似抱非抱,水袖飄舉,情意纏綿;辛夷紫帔白裙,胸前繡著一對白色的玉蘭,眼瞼輕闔,坐姿端雅,神態飄渺,與張若虛似遇非遇,若逢不逢。姿態的疏離與服飾配色的呼應形象地暗示著這對才子佳人跨越時空的神遇纏綿。背景中出現的劉安、曹娥、張旭的身影,服飾淺灰、深藍、湖綠三個主色調被統一在一個畫面層次中,部分虛化的處理在突出主角形象的同時,形成了“存在”與“虛無”的并峙。淡藍的云霧、遠方的明月,幾片飄落的花瓣……點染之間,已然形成了春江花月夜的意象,展現了這部作品上天入地的逍遙浪漫,可以說不著一字,盡得風流。作品的格調、人物的關系通過宣傳照以最直觀的形式展現給觀眾,如同中國畫中寫意花鳥,文質兼具,趣味悠長。

宣傳畫冊中主要演員的定妝照反映了《春江》美麗的人物造型設計,也帶有拍攝者對作品的理解。所有的照片畫面干凈簡潔:灰色的背景,柔和的燈光,突出人物造型的主體地位,將高明度灰色系的服飾細節體現入微,讓人能清晰地觀察、體會服飾設計的獨到之處;演員神態自然,姿態隨意優美,沒有刻意擺出的戲曲身段,而注重于突出角色的氣質神韻——處理方式與當今國際頂級的時裝大片異曲同工,用現代觀眾最能接受的方式將《春江》所追求的藝術美展現出來。

整部戲的人物造型表現出一股彌漫的“仙氣”。究其原因,從造型設計的專業角度看大致有三點。其一,造型的色彩色調控制合理,形成層次分明的色譜,主角的顏色以張若虛的白衣為明度頂點,被控制在高明度灰色區間中,與地府的黑紅暗色對比分明。善用帶有灰度的粉色是南方昆曲服飾造型的一大特征,柔和的色彩對燈光的適應性強,粉紫、粉灰,湖綠、水藍等色彩給人以溫柔美好的感受,相比對比強烈的鮮亮色彩,顯得超脫塵世,更接近“仙界”的氛圍,早年白先勇先生的《牡丹亭》中就采用這樣的色彩模式,《春江》的設計較之更為清冽。其二,刺繡的布局不拘一格,氣韻生動。刺繡在傳統昆曲的服裝上常為對稱布局,或滿地裝飾,以結構為分割依據,講究與面料的色彩對比,是營造服飾肌理的主要手段。《春江》中的刺繡設計用量節制,是以服裝為畫紙的繪畫作品。張旭袍上斜構的墨竹,張若虛領邊逸出、延伸至后身的蘭花,以及辛夷胸口越過帔領輯線的玉蘭,都體現出設計的靈動氣質,以及設計師對劇中人物自由精神的理解。刺繡色彩過渡自然,與面料貼合,遠看整體統一,近看別致精美,堪稱完美。其三,面料選擇輕薄有形。主要人物的服飾除辛夷外大都用到了真絲紗和雙宮綢,細膩光澤,具有一定硬挺度。刺繡多附著在罩在外層的紗上,圖案的“實”與紗的“虛”共同構成溫柔曼妙的氣質風情和神仙意境,成為人物精神的外化。紗的透光作用更是使服飾色澤多變,層次豐富,影影綽綽,飄然若仙。這一系列的服飾所構成的生動氣韻,不僅是成功的服裝設計,更是藝術精神的探索產物,就像這部《春江》一般。

淡彩染就的折枝玉蘭帶有北宋畫院式的工謹細麗,主要集中在外帔的胸前、肩側及下擺上。帔領兩側的玉蘭花朵似蔓延一般跨越輯線在頸側綻放,自由靈動,與服圖案編排意趣頗為相通。簡約的刺繡布局與面料上的牡丹提花相得益彰,顯得層次分明,端莊華麗,與辛夷端雅浪漫的情懷貼合無間。

形式的創新、朦朧美的塑造往往建立在工藝的創新上,設計師為此付出的艱辛勞動不言而喻。考慮到舞臺光線的透射,在半透明紗上的走線方式必須與圖案形狀相吻合。同時,在柔軟的雪紡上進行刺繡的工藝要求更高,圖案的設計和刺繡厚度必須謹慎處理,避免輕薄面料因承載不動厚重繡花產生皺痕。此外,因為選料風格的改變以及出于對燈光變色因素的考慮,傳統戲曲服裝刺繡配色模式并不適用于《春江》的設計。繡線配色必須反復斟酌比對方能產生濃淡得宜的浪漫效果,達到創作期許,是一項異常辛苦的工作。可以說,這系列服飾刺繡的設計和工藝是設計師嘔心瀝血的原創之作。

但整部戲看下來,還是發現有些許瑕疵。如曹娥拜訪劉安那場,舞臺上有幾名古裝女子身著窄袖襦裙、手持花傘配合表演。不知她們身份如何,也許是仙靈精怪,手中花傘開合亦似是烘托劉安分花拂柳的狀態。但花傘的“實”與仙境的“虛”,接近影視風格的古裝與曹娥、劉安的戲曲風格裝束不相匹配,顯得略有突兀,同時也缺乏美感。與之相對的是,張若虛三見辛夷,雖言春江花林,卻無實體,寫意的表達倒是更具韻味。相比之下,仙境竟不如凡間,在視覺設計編排上略嫌情理不合。

《春江》的舞臺設計借鑒了西方戲劇的表達方式,裝置過多過實,空間鋪陳有“太滿”之嫌,換景也不夠從容。個人認為,把西方舞美的實景引入中國戲曲的嘗試應當謹慎。《春江》的故事是符合昆曲氣質的,意境比《牡丹亭》更為廣闊。明月為真心,亙古不變,而春江花月卻歲歲不同,縱使絢麗似錦,亦為夢幻泡影——張若虛歷經滄桑后,“念天地之悠悠,獨愴然而涕下”,在巨大的孤獨感中寫下了這首偉大的詩篇。過于紛繁的舞臺裝置對實景的表達,哪有“夢幻泡影”的內涵?若非之前帶著“這是昆曲”的概念及宣傳畫冊所給予的唯美清雅印象,舞美設計很容易給人一種“在看話劇”的錯覺。結尾時,漫天花雨已足矣,若干垂下的投射繁花的鮮麗布幔又是為何?琴歌美矣,單純古琴伴奏是否更加高古廣闊?這漫天的花雨點到為止可矣,在琴歌將盡時投放些許反而能震撼人心,投太早、投太多就像頭皮屑了。想表達的太多,能表達的反而更少。如此看來,白先勇《牡丹亭》簡潔的布景設置,越劇《春琴傳》清麗的舞臺設計和柔雅的燈光,方是符合中國戲曲藝術精神的視覺語言表達。舞美的創新必須與中國藝術情韻相契合,才能不違傳統,真正地給昆曲的過去一個未來。

白璧微瑕,瑕不掩瑜。昆曲《春江》賦予了這首“詩中的詩”更深刻的內涵,林璟如老師的造型設計成為我心底一個美麗的夢。昆曲未來的發展是藝術精神的延續,藝術觀念的革新,昆曲藝術視覺設計的幽蘭亦將隨之成熟綻放。

[作者為上海第二工業大學高 等職業技術(國際)學院講師 ]