我對上海淮劇的新期待

羅懷臻

作為一個從淮劇走出來的人,我對淮劇,對上海淮劇團是有著深深的感情的。這些年,我參與淮劇的創作很少,這并不是我對淮劇疏離了,而是我在觀察淮劇,思考淮劇,尋找上海淮劇傳承與發展的新的發力點和突破口。觀察思考淮劇的同時,我也在憂慮當下戲曲,憂慮當下戲曲在當下社會和當代文化中的位置,并且思考著當代戲曲未來發展的可能走向。

一、生于憂患的進取

回顧上世紀90年代上海淮劇的異軍突起,我們感到很欣慰。通過上海淮劇,我們也看到了90年代中國戲曲版圖上屬于上海戲曲創作的一份漂亮的成績單。可以說從上世紀初海派京劇的興起直到90年代末期,上海戲曲創作與戲曲演出一直引導著全國戲曲創新與發展的航向。90年代我所參與創作的上海淮劇團的《金龍與蜉蝣》和《西楚霸王》,無疑是中國當代“都市戲曲”的發端之作,這兩部作品無論在實踐或理論層面都對90年代以來的中國戲曲產生了深刻影響。記得1999年《西楚霸王》晉京演出,徐曉鐘先生在于中央戲劇學院召開的該劇研討會上提出:上海淮劇團創作的《金龍與蜉蝣》和《西楚霸王》,標志著一種“新型戲曲”已經誕生,標志著中國戲曲正在完成“現代轉型”。

上海淮劇團的同仁最清楚,“都市新淮劇”的口號大膽提出和勇敢實驗,乃是上海淮劇置之死地而后生的一場突圍戰役。當90年代初全國戲曲普遍面臨困境的時刻,上海淮劇的處境尤為艱難,艱難到上海城市是否還需要淮劇,淮劇團是否還需要在上海辦下去的危險境地。困難沒有令淮劇人屈服,反而促使他們團結進取,并在短時期實現了絕地反擊,通過高高擎起的“都市新淮劇”大旗對萎靡不振的全國戲曲創作產生了強大的沖擊力。時至今日,回頭去看,憂患意識乃是上海淮劇團生存與發展的內在驅動力,唯有憂患,唯有變革,唯有發展,才是上海淮劇團的生存之道。

“都市新淮劇”的名稱提法也曾引起爭議甚至曲解,我想作為一個具有口號意味的提法,未必是一種嚴謹的戲劇理論觀,但它于特定時期針對傳統戲曲尤其是地方戲曲的艱難生存景況,不啻是一種共識,一種選擇,具有普遍的實踐意味,是對傳統戲曲文化于現代社會中繼續傳播發展的方向性的探尋,一定程度上彌補了戲劇理論的缺失。面對如火如荼的中國社會城市化進程,現代的文化接受趣味越來越模糊了鄉村與城市、傳統與現代、中國與世界的審美邊界,生長和成熟于農耕文明時期的傳統戲曲要想跟上全球性的現代化發展進程,融入現代審美,贏得在文明意識、生活方式、藝術趣味等精神物質層面逐步城市化、都市化的當代觀眾,必須作出面向現代都市人群的審美轉型,而這種審美轉型的實質還不只是在形式方面融進現代都市的劇場環境,更重要也更本質的轉換乃是在精神價值取向與審美趣味上具有自覺的現代意識。從上海淮劇團于90年代創作的《金龍與蜉蝣》和《西楚霸王》來看,其實踐的準確性與影響力都要大于“都市新淮劇”口號本身。90年代以降,無論是否在名義上打出“都市新戲曲”的旗號,但是這種向都市劇場和都市人群趣味自覺轉型的戲曲創作,已然成為了當下戲曲審美的主流。追根溯源,上海淮劇團的貢獻不可抹煞。

二、死于安樂的守成

現在我們看到全國戲曲界,許多劇種都會有形無形地打出“都市戲曲”的旗號,但是作為“都市戲曲”首倡者的上海淮劇團卻早已卷起大旗,偃旗息鼓,小心翼翼地回到90年代之前,津津樂道于“原汁原味”“深入社區”“為淮劇老觀眾服務”去了。坦率地說,上世紀90年代之前上海淮劇團的“回娘家”和前幾年的“下社區”都沒有給上海淮劇帶來新的生機,相反卻一次又一次地加重了淮劇在上海的式微和落伍,這對于提出過“都市新淮劇”理想的上海淮劇團來說,不能不說是一種方向感的缺失。

方向感的缺失不獨是上海淮劇的問題,也是上海戲曲乃至全國戲曲的問題,伸展到更大范圍,與整個文化環境的缺乏標準缺少引領有關。近些年來,社會價值觀念與藝術審美觀念日趨多元,各個領域都難以達成共識,似乎哪一種觀念都可能招來質疑。尤其是進入新世紀以來的當代戲曲,實踐經驗和理論認識依然駐足于上世紀的八九十年代,各地劇種各個劇團現在所享用的還是八九十年代的創作和理論成果,不僅觀念上沒有進步,理論上也沒有收獲,甚至連可以與八九十年代出現的編劇、導演、表演等方面杰出人才相媲美的新的旗幟性人物也都沒有出現。全國如此,上海如此,上海淮劇團也是如此。

我們做一個假設,如果“都市戲曲”的實踐探索是從上海或其他地方的某一劇團某一劇種開始,并由此涌現出了一批優秀劇目和優秀人才,那么其后續的情形會是怎樣?無論怎么說,上海淮劇是在不知不覺中辜負了自己曾經的努力,也浪費了自己寶貴的觀念資源。盡管淮劇現在也已被視為上海本土劇種,但是無論到了什么時候,上海淮劇人都應該保持清醒的憂患意識,所謂“生于憂患,死于安樂”,對上海淮劇而言,尤其具有警示作用。繼承與創新,改革與發展,不可能畢其功于一役,憂患者永遠行走在路上。下社區、回娘家,守住基本觀眾面,當然必須要做,做好,但是我們不能把這些為觀眾演出和服務的手段與劇種藝術發展的方向對立起來。當我們置身在現代化都市化前沿城市的上海卻在小心翼翼地瞻前顧后之時,我們蘇北家鄉的淮劇兄弟已然在戲曲現代化和都市化的路上大步流星地走到了我們的前面。

三、重整旗鼓再出發

現在是上海淮劇重拾憂患意識的時候了。在上海這座城市里,昆劇、京劇、越劇、滬劇、評彈、話劇、滑稽戲,都可以有平常心,唯獨淮劇不能有,淮劇在上海只能枕戈而眠,如履薄冰,因為以蘇北籍上海人為主體的淮劇受眾群只會越來越稀少,少到總有一天填不滿一場自然上座。為此,上海淮劇必須爭取到越來越多的非蘇北籍觀眾,不僅因為你唱淮劇而喜歡了你,而是因為喜歡了你而喜歡上了淮劇。在上海,在全國,因為淮劇的宜南宜北、宜古宜今、宜文宜武、宜土宜洋,淮劇,不妨先行一步,擔當起當代戲曲的實驗先鋒。

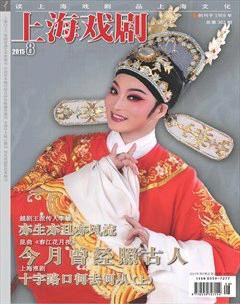

我的戲曲創作起步于淮劇,上海淮劇團是成就我的代表作,幫助我實現戲劇理想的地方。假如有可能,我有重返淮劇的意愿,希望與淮劇團的弟兄們再度攜手同行。《金龍與蜉蝣》《西楚霸王》之后,我以為淮劇的生角藝術已經發展到了一個新的飽和點,接下來應該關注淮劇旦角藝術的創作,以期在一個新的飽和點上形成淮劇表演藝術的整體平衡。可惜的是這個遺憾一直沒有得到彌補。今天,仿佛看到當年依靠年輕少壯的“淮三班”完成了“金龍”與“霸王”的創作一般,我又欣喜地看到了年輕一輩的“淮四班”,看到了他們既帶著濃重的蘇北鄉土氣味又輸入了新上海人都市氣息的一代青春演員,這就是未來之星,希望之光。

我已與上海淮劇團現任領導商量了新的合作計劃,我計劃用三年左右時間創作兩部淮劇,一部是改編汪曾祺先生的著名小說《大淖紀事》,另一部是我準備了多年一直想要創作的《武訓》。選擇這兩個題材創作淮劇,也借此機會征求大家的意見。