高6-38井聚合物微球調驅研究與應用

錢志鴻,姚文鴻,鄧秀模,崔永亮

(1.中國石化江蘇油田分公司石油工程技術研究院;2.中國石化江蘇油田分公司檔案館:江蘇揚州 225009)

聚合物微球調驅技術是近幾年在交聯聚合物溶液調剖技術基礎上發展起來的新型深部調驅技術,是一種新的可移動調剖驅油方式[1]。聚合物微球初始粒徑小(納米、微米級),能運移至油藏深部,并逐步吸水膨脹;具有優良的耐溫耐鹽性,在苛刻油藏和高礦化度地層水中穩定存在時間長;具有一定的彈性,耐剪切。目前聚合物微球調驅試驗已在勝利、中原、華北、青海等油田相繼開展,并取得了較好的效果[2-5]。江蘇油田中低滲油藏地質儲量基數較大,原油采出程度低,剩余油挖潛余地較大,在該油田進行聚合物微球深部調驅試驗,評價該技術對于中低滲水驅開發油藏的適應性、可行性及經濟性具有深遠意義。筆者以高6斷塊高6-38井組為研究目標,開展了室內研究和現場微球調驅試驗。

1 高6-38井概況

高6-38井為高6斷塊E1f11層系中部注水井,該斷塊E1f11儲層的平均孔隙度為15.8%,平均滲透率為 46.6 ×10-3μm2,為中孔、中低滲儲層。地層溫度為 83.4℃,地下原油密度為0.819 5 g/cm3,原油黏度為 8.41 mPa·s,凝固點為34℃,屬于中-高密度、中-高黏度、中-高凝固點原油。地層水礦化度為8 159 mg/L,水型為NaHCO3型。

高6-38井為籠統注水,日注30 m3,油壓9.5 MPa。吸水剖面測試結果顯示,E1f11-2/20小層單層突進,與對應油井之間已形成竄流通道,但與下部小層之間隔層僅1.3 m,無法實施分注,導致該層系縱向上動用差異較大,急需改善縱向吸水矛盾。

2 聚合物微球室內評價

壓汞實驗結果表明高6塊孔喉半徑為0.53~5.03 μm,分析認為可以通過聚合物微球調驅封堵高滲透通道,改變井組壓力場分布,使注入水重新分布,擴大井組水驅波及體積,提高砂體儲量動用程度。因此我們根據該井油藏條件,優選聚合物微球SD-310開展室內評價實驗,考察其在地層水條件下的穩定性、膨脹性能及其在巖心中的注入性和封堵性,優化調驅方案。

2.1 分散穩定性

常溫下在250 mL廣口燒瓶中配制質量分數為0.2%的微球水溶液,除氧后密封放置,微球水溶液呈乳白色,肉眼觀察無較大顆粒懸浮。在常溫下定期觀察,15 d后微球水溶液未出現沉淀或懸浮物質,由此判斷該微球分散體的穩定性良好。繼續觀察該體系在85℃下的分散穩定性,6個月后該微球試樣仍然分散均勻,未出現明顯的沉淀或懸浮物質,說明聚合物微球具有很好的熱穩定性。

2.2 膨脹性能

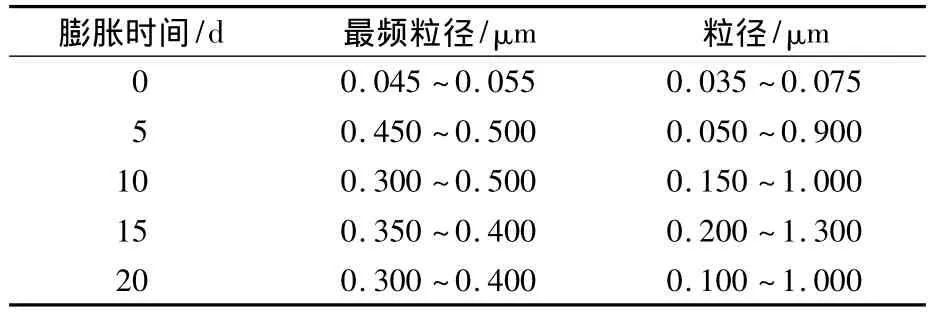

將配制好的質量分數為0.2%的聚合物微球溶液置于85℃下,用透射電鏡(TEM)定期測試微球粒徑,考察其膨脹性,結果如表1所示。85℃下微球的膨脹速度較快,微球前5 d膨脹明顯,5 d后膨脹速度變緩;20 d后微球最頻粒徑為300~400 nm,是膨脹前微球粒徑的6~8倍。聚合物微球膨脹后最大粒徑可達0.5 μm,而膨脹前僅為0.055 μm,說明其具有進入地層深部膨脹封堵的能力。

表1 SD-310在85℃注入水中的粒徑變化

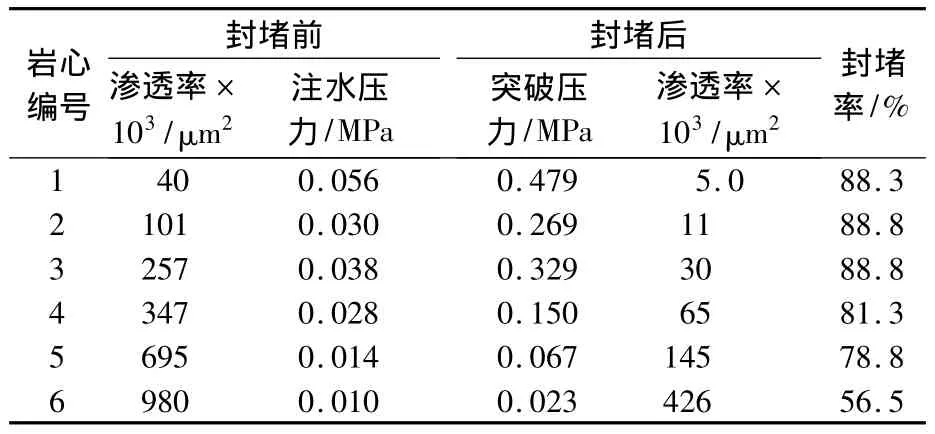

2.3 封堵性能

將質量分數為0.3%的聚合物微球溶液預處理后,分別注入不同滲透率的人造巖心,考察其封堵效果。微球在85℃下先膨脹20 d后注入,注入量為0.3 PV,結果如表2所示。聚合物微球對巖心的封堵效果與滲透率有關。微球對中低滲巖心的封堵效果較好,平均封堵率大于80%;隨著滲透率的增加,封堵效果變差,當滲透率接近1 μm2時,封堵率僅為56.5%。分析認為,巖心滲透率增大后孔喉半徑也相應增大,一旦孔喉半徑超出微球膨脹粒徑的3倍,無法達到1/3橋架原理的基本條件,將不能建立有效的封堵。

表2 微球對巖心的封堵性能

3 現場調驅試驗

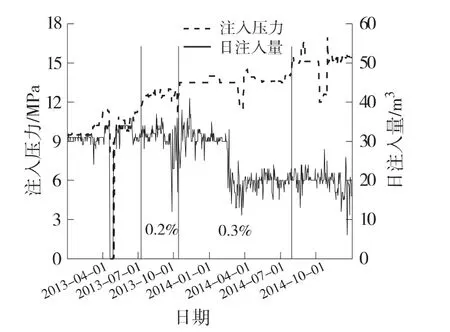

3.1 微球注入過程

高6-38井聚合物微球調驅采用注水管線在線投加的方式,分二級段塞,共注入微球調驅劑9 040 m3,其中一級段塞質量分數為0.2%,共注入微球母液3.5 t,二級段塞質量分數為0.3%,共注入微球母液16.5 t。微球調驅注入曲線如圖1所示。注入壓力隨注入濃度的變化較明顯。微球調驅劑進入油層后,由于微球流動方式的改變,以及油藏的流動阻力、微球堆積橋架等原因,短期內注入壓力小幅上升,之后壓力穩定在一個平臺上,表明聚合物微球未在油井周圍儲層繼續堆積,而是進一步向油層深部運移。

圖1 高6-38井微球注入曲線

3.2 效果評價

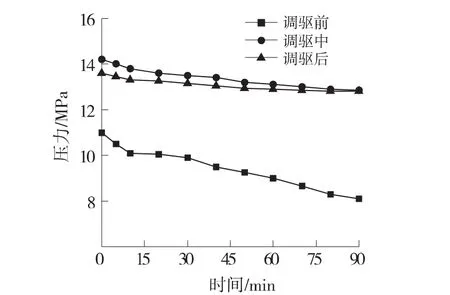

3.2.1 壓降曲線

高6-38井調驅前后注水井的壓降變化如圖2所示。調驅后壓降曲線明顯變緩,壓力指數(PI)值從調驅前的9.51升至13.15以上,充滿度(FD)值從調驅前的0.86升至0.96,說明聚合物微球起到了封堵高滲通道、改善近井地帶油藏非均質性的作用。

圖2 高6-38井調驅過程的壓降曲線

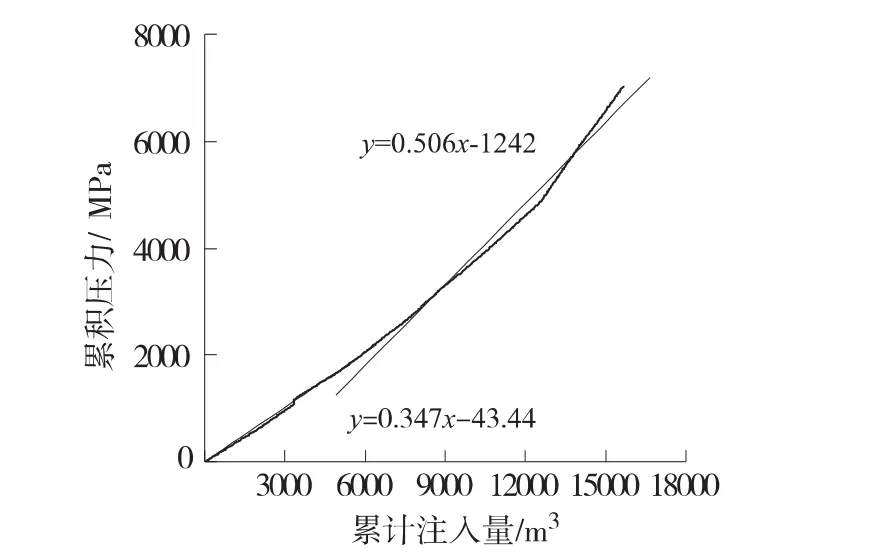

3.2.2 霍爾曲線

對調驅前6個月及調驅過程的注水量和注入壓力進行累加處理,得到霍爾曲線,結果如圖3所示。

圖3 高6-38井的霍爾曲線

調驅前正常注水時的霍爾曲線斜率為0.347,調驅期間曲線斜率為0.506,調驅前后視阻力系數R為1.46。根據經驗,R大于1.0時注聚有效,R為1.5~1.8時周圍油井的增油效果最好,其次是 R 為1.8~2.0或1.3~1.5時。在調驅體系的作用下,儲層的滲流阻力增大,視阻力系數達到1.46,聚合物微球在油層深部也起到較好的封堵作用,已建立驅動新壓差。

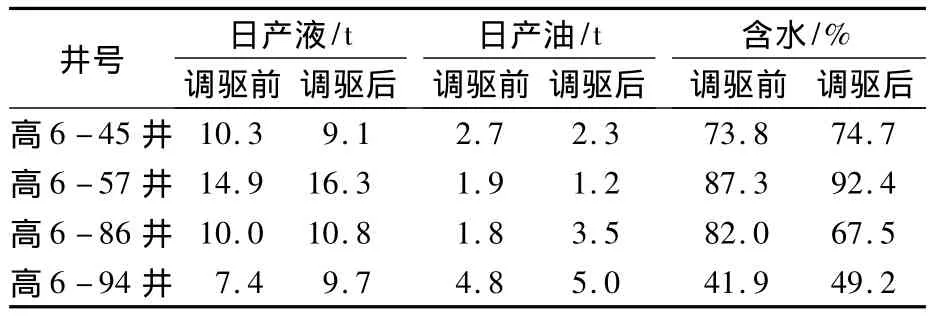

3.2.3 增油效果

高6-38井組4口對應油井有2口見到調驅效果,各油井2014年5月的生產情況如表3所示。通過PEOffice軟件ProdForecast模塊對井組產量進行預測,結果表明井組月遞減率從2.17%降至1.07%。截至2014年年底,井組實現增油305 t,降水 179 m3。

表3 高6-38井對應油井生產情況

4 結論

1)室內實驗結果表明,85℃下聚合物微球分散性良好;膨脹速度前5 d較快,5 d后膨脹速度變緩,20 d后微球最頻粒徑為300~400 nm,是膨脹前微球粒徑的6~8倍;聚合物微球對中低滲巖心的封堵效果較好,平均封堵率大于80%,對高滲巖心的封堵效果不理想,滲透率越高,封堵效果越差。

2)現場試驗結果表明,針對高6-38井的聚合物微球注入性良好,能夠進入油層深部,逐步建立驅替壓差;壓降曲線顯示微球調驅能較好地改善近井地帶油藏的非均質性;霍爾曲線顯示微球在油層深部也能起到較好的封堵作用。微球調驅后,井組遞減率變緩,降水增油效果較好。

[1]李明遠,林海欽,鄭曉宇,等.交聯聚合物溶液深部調剖礦場試驗[J].油田化學,2000,17(2):144 -147.

[2]宋岱鋒,賈艷平,于麗.孤島油田聚驅后聚合物微球調驅提高采收率研究[J].油田化學,2008,25(2):165 -169.

[3]曾慶橋,孟慶春,劉媛,等.聚合物微球深部調驅技術在復雜斷塊油藏的應用[J].石油鉆采工藝,2012,34(5):91 -94.

[4]竇讓林.大孔道識別方法及聚合物微球調驅在文中油田的應用[J].西安石油大學學報:自然科學版,2011,26(4):50-52.

[5]程嚴軍,張偉,龐興梅,等.新型納米微球調驅技術室內研究與現場應用[J].青海石油,2012,30(1):64 -69.