不同苜蓿品種農(nóng)藝性狀的分析與評價

王健勝 王婕 梁亞紅 宋淑利 劉麗君 趙干卿 劉沛松 楊風(fēng)嶺

摘要:以國內(nèi)外9個苜蓿品種為材料,對其株高、主莖節(jié)數(shù)、葉面積、葉長、葉寬、分枝數(shù)、根長7個農(nóng)藝性狀進行分析評價。結(jié)果表明,不同苜蓿品種間主要農(nóng)藝性狀均存在顯著差異,其中游客、公農(nóng)2號品種的農(nóng)藝性狀綜合表現(xiàn)最好;苜蓿不同性狀間的相關(guān)性較差,除葉片性狀外,其余性狀間均未達顯著水平;主成分分析顯示,排名前3的主成分為葉片因子、主莖節(jié)因子、分枝因子;以農(nóng)藝性狀為基礎(chǔ)對苜蓿品種作聚類分析,9個苜蓿品種被劃分為3個類群。研究結(jié)果將為苜蓿引種、品種選育、種質(zhì)資源科學(xué)評價提供有效依據(jù)。

關(guān)鍵詞:苜蓿;農(nóng)藝性狀;主成分分析;聚類分析

中圖分類號:S541+.102 文獻標(biāo)志碼: A 文章編號:1002-1302(2015)07-0241-03

苜蓿(Medicagosative L.)是多年生豆科植物[1],具有廣泛的生態(tài)適應(yīng)性和穩(wěn)定的生產(chǎn)力,是世界上栽培最早、分布面積最廣的優(yōu)良豆科牧草之一。苜蓿在我國已有2 000多年的栽培歷史,南、北方均有種植。苜蓿不僅具有較高的營養(yǎng)品質(zhì)及較強的抗逆性,而且具備良好的固氮功能,因此,除了作為重要的蛋白質(zhì)牧草外,苜蓿在水土保持[2]、土壤改良[3]、生態(tài)環(huán)境改善[4]等方面也發(fā)揮著重要作用。苜蓿主要農(nóng)藝性狀的分析是苜蓿引種、親本選配及相關(guān)遺傳研究的重要基礎(chǔ)。為有效開展不同區(qū)域苜蓿品種的引進,并對不同苜蓿品種進行科學(xué)評價,相關(guān)學(xué)者對此進行了較多研究。武自念等對國內(nèi)外12個苜蓿品種的6個農(nóng)藝性狀作了主成分分析,篩選出貢獻率較高的3個主成分,并在此基礎(chǔ)上對12份苜蓿材料作了系統(tǒng)聚類分析[5]。曹宏等開展了22個紫花苜蓿品種的引種試驗和生產(chǎn)性能評價,結(jié)果表明甘農(nóng)2號、苜蓿王、新疆苜蓿、甘農(nóng)3號等品種的綜合評價較好,可根據(jù)不同生態(tài)環(huán)境及種植目標(biāo)進行適宜種植[6]。衣蘭智等對不同苜蓿品種在青島地區(qū)的適應(yīng)性作了分析,綜合評價表明23個苜蓿品種中WL323、牧歌401、馴鹿3個品種的綜合生產(chǎn)性能較好,適宜在青島地區(qū)輔以膜側(cè)種植模式進行大面積推廣[7]。國內(nèi)其他學(xué)者也對苜蓿農(nóng)藝性狀作了較多研究[8-10]。雖然關(guān)于苜蓿農(nóng)藝性狀的研究較多,但由于不同研究苜蓿材料的特異性及研究目標(biāo)的特定性,其研究結(jié)果只適用于特定苜蓿研究材料,對其他苜蓿品種的引進和評價意義不大。為此,本研究以5個國外品種、4個國內(nèi)品種為研究對象,對其主要農(nóng)藝性狀進行初步探討,以期為這些苜蓿品種的引種推廣及相關(guān)研究提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 材料

供試材料的9個苜蓿品種中,三得利、42IQ、游客、賽迪7、5S43為5個國外引進品種,均由百綠國際草業(yè)有限公司提供;公農(nóng)1號、公農(nóng)2號、伊犁苜蓿、獵人河苜蓿為4個國內(nèi)育成品種,均由中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草原研究所提供。

1.2 試驗地概況

試驗于河南省平頂山市魯山縣昭平湖丘陵區(qū)進行,地理位置為112°14′E、33°34′N,屬于暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候,冬冷夏熱。年均總?cè)照諘r數(shù)1 868~2 378 h,年均氣溫14.8 ℃,年均降水量1 050 mm,無霜期209 d。試驗地土壤肥力較差。

1.3 農(nóng)藝性狀調(diào)查

本研究對苜蓿的7個主要農(nóng)藝性狀進行測定,包括株高、主莖節(jié)數(shù)、葉長、葉寬、葉面積、分枝數(shù)、根長,部分測定方法是在曹宏等[6]、魏臻武等[11]的方法基礎(chǔ)上略作調(diào)整得到。株高:從地面根頸部至植株頂部的絕對高度,各品種隨機測量20株并取平均值;主莖節(jié)數(shù):從第1節(jié)間至第1個花序間的莖節(jié)數(shù),各品種隨機測量20條主枝并取平均值;葉長:葉片最長處的長度,各品種隨機測量20張葉片并取平均值;葉寬:葉片最寬處的寬度,各品種隨機測量20張葉片并取平均值;葉面積:采用通用公式進行估算,葉面積=葉長×葉寬×k(系數(shù));分枝數(shù):地表根莖部形成的分枝數(shù),各品種隨機測量20個單株并取平均值;根長:單株主根的長度,各品種隨機測量20個單株并取平均值。

1.4 數(shù)據(jù)分析

采用Excel軟件對數(shù)據(jù)進行基本統(tǒng)計分析;采用SPSS 18.0軟件進行性狀主成分分析;采用DPS 9.05軟件進行性狀相關(guān)性及品種聚類分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 苜蓿農(nóng)藝性狀的基本描述分析

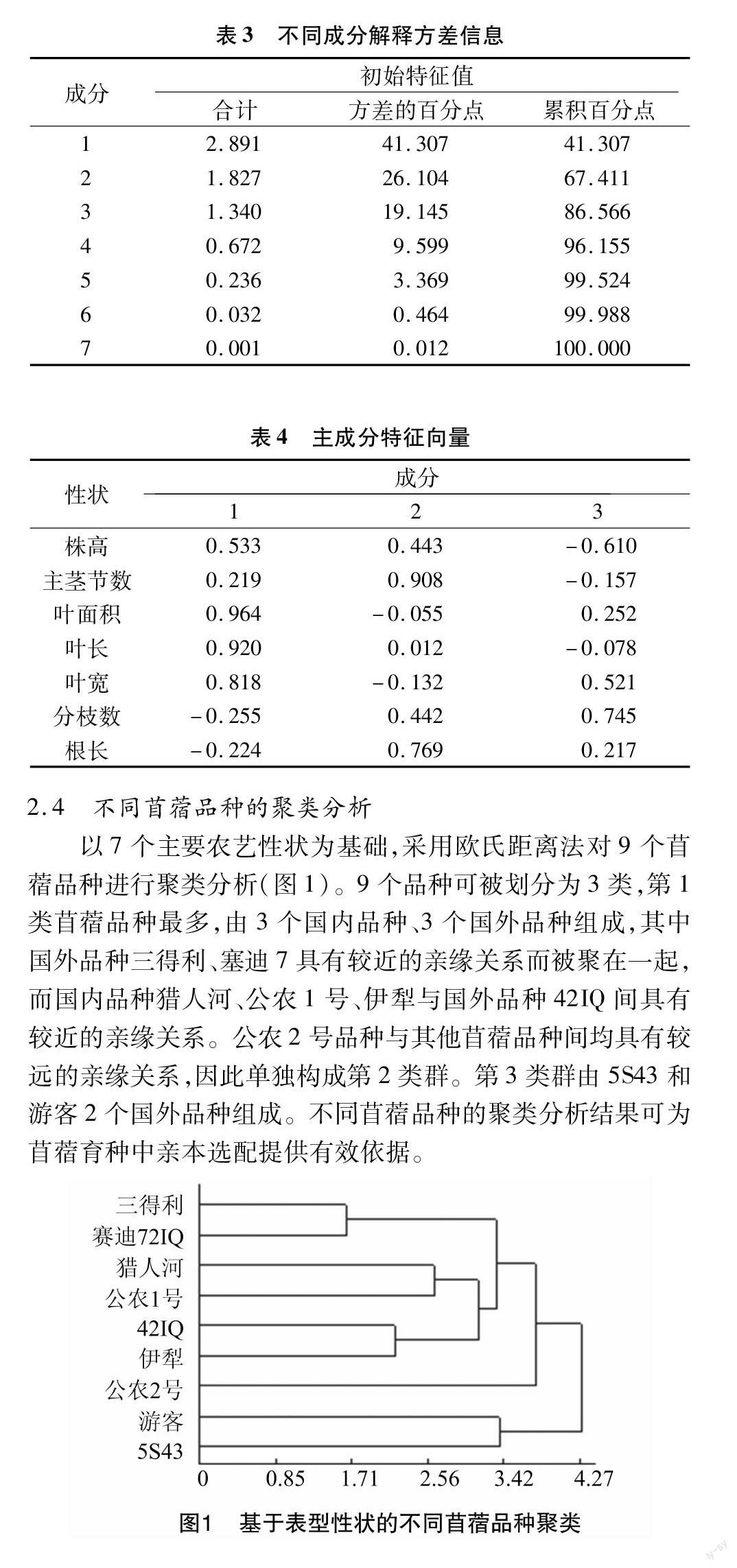

對9個苜蓿品種的主要農(nóng)藝性狀進行比較分析(表1)發(fā)現(xiàn),苜蓿品種間的主要農(nóng)藝性狀均存在顯著性差異,但不同性狀的表現(xiàn)不盡相同。在株高方面,表現(xiàn)最為突出的游客品種高達33.77 cm,而株高最低的獵人河品種僅為21.22 cm,所有品種的平均株高為25.91 cm,品種間株高極差高達12.55 cm。主莖節(jié)數(shù)公農(nóng)2號品種最多,達到12.50個,而最少的賽迪7品種只有7.83個,各品種的主莖節(jié)數(shù)均值為1022個,表現(xiàn)較好。品種間葉片性狀方面差異最大的為葉面積,其次是葉寬,葉長的變化最小。其中5S43品種的葉面積、葉寬分別為128.11 mm2、10.83 mm,表現(xiàn)均為最好;而游客品種的葉長最突出,為15.83 mm。各品種的分枝數(shù)表現(xiàn)均較差,最多、最少分別為3.50、2個,但分枝數(shù)在各品種間的變化卻是最大的。各品種的根長整體表現(xiàn)相對較好,平均根長為15.24 cm,其中公農(nóng)2號品種最長,而賽迪7品種最短。變異系數(shù)作為一種綜合指標(biāo),可較好地反映出性狀在品種間的變化程度,本試驗中不同性狀的變異系數(shù)差異較大,其中分枝數(shù)的變異系數(shù)最大,其次是葉面積、主莖節(jié)數(shù)、根長,而葉長、葉寬的變異系數(shù)最小。

2.2 苜蓿不同性狀的相關(guān)性分析

性狀的相關(guān)性分析可揭示不同性狀間的關(guān)系,為苜蓿的研究提供一定依據(jù)。由表2可知,各農(nóng)藝性狀間相關(guān)性較差,除葉面積與葉長、葉寬,以及葉長與葉寬間達到顯著性水平,其余性狀均未達顯著性水平。可見,多數(shù)苜蓿性狀間相互影響的程度較小,一個性狀的選擇不會對其他性狀產(chǎn)生較大影響,此關(guān)系對性狀的有效選擇培育較為有益。葉片性狀作為苜蓿研究的重要目標(biāo)之一,葉面積、葉長、葉寬間的相關(guān)性均較高,且葉長、葉寬間的相關(guān)性達顯著水平,可見,選擇較長葉片可同時實現(xiàn)葉寬的增加。

2.3 苜蓿性狀主成分分析

主成分分析有助于掌握不同性狀的表現(xiàn)情況,為苜蓿品種的綜合評價提供有效依據(jù)。試驗對7個苜蓿性狀進行主成

分分析,發(fā)現(xiàn)在解釋苜蓿表型性狀方差中,不同成分所發(fā)揮的作用差異明顯,前3個成分累積解釋方差占總方差的86566%,應(yīng)將其作為主成分并進一步分析(表3)。關(guān)于不同農(nóng)藝性狀對主成分貢獻的大小,通常性狀特征向量越大,則該性狀對主成分的貢獻越大。第1主成分中特征向量最大的是葉面積,其次是葉長、葉寬,因此第1主成分是葉片因子,隨著第1因子的增大,株高、主莖節(jié)數(shù)均有所增加,但分枝數(shù)、根長則有所減小。第2主成分中特征向量最大的是主莖節(jié)數(shù),因此第2主成分被稱為主莖節(jié)因子。從第3主成分中不同性狀的表現(xiàn)來看,分枝因子可作為第3主成分(表4)。通過葉片因子、主莖節(jié)因子、分枝因子的綜合利用,可對不同苜蓿品種進行客觀全面的評價。

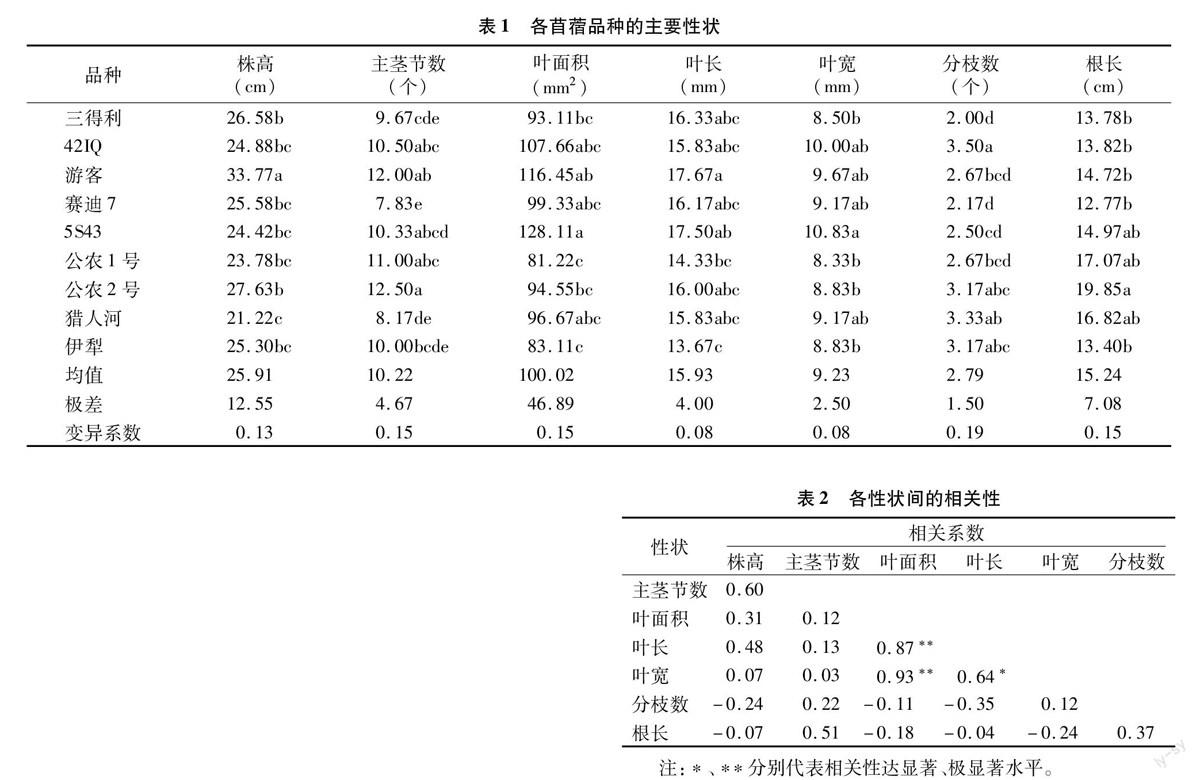

2.4 不同苜蓿品種的聚類分析

以7個主要農(nóng)藝性狀為基礎(chǔ),采用歐氏距離法對9個苜蓿品種進行聚類分析(圖1)。9個品種可被劃分為3類,第1類苜蓿品種最多,由3個國內(nèi)品種、3個國外品種組成,其中國外品種三得利、塞迪7具有較近的親緣關(guān)系而被聚在一起,而國內(nèi)品種獵人河、公農(nóng)1號、伊犁與國外品種42IQ間具有較近的親緣關(guān)系。公農(nóng)2號品種與其他苜蓿品種間均具有較遠的親緣關(guān)系,因此單獨構(gòu)成第2類群。第3類群由5S43和游客2個國外品種組成。不同苜蓿品種的聚類分析結(jié)果可為苜蓿育種中親本選配提供有效依據(jù)。

3 結(jié)論與討論

前人對苜蓿農(nóng)藝性狀的研究主要集中于產(chǎn)量及其相關(guān)性狀[6,11-13],而苜蓿其他農(nóng)藝性狀的研究相對較少,這將對苜蓿品種的綜合評價產(chǎn)生一定影響。本研究既選取株高、主枝數(shù)等與苜蓿產(chǎn)量相關(guān)的性狀,又對葉片性狀、主莖節(jié)數(shù)、根長等苜蓿主要性狀作了分析,多種類型苜蓿農(nóng)藝性狀的運用可獲得更詳細的生長特性信息,進而為綜合評價苜蓿品種提供有效依據(jù)。以往關(guān)于苜蓿葉片性狀的研究甚少,葉片不僅是光合作用的主要器官,也是優(yōu)良飼料的主要組分之一,對苜蓿的生長、應(yīng)用價值均較為關(guān)鍵,研究葉片性狀對苜蓿品種的分析有著重要意義。研究結(jié)果表明,不同苜蓿品種間的葉片性狀存在較大差異,其中葉面積的差異尤為明顯,而葉長、葉寬間的相關(guān)性達顯著水平。此結(jié)論對于苜蓿育種有著重要意義,可指導(dǎo)培育出葉面積、葉長、葉寬均較為理想的優(yōu)良苜蓿品種。試驗中所有苜蓿品種的株高、分枝數(shù)表現(xiàn)均較差,這可能與本研究的苜蓿種植區(qū)域位于低山丘陵山區(qū)有關(guān),此地的水分、土壤等環(huán)境因子較差,且苜蓿種植時間較短,這些因素均會對苜蓿農(nóng)藝性狀產(chǎn)生較大影響。從國內(nèi)外苜蓿品種所有農(nóng)藝性狀的表現(xiàn)來看,國外品種優(yōu)于國內(nèi)品種,其中國外品種游客、國內(nèi)品種公農(nóng)2號的表現(xiàn)相對最好。該研究結(jié)果不僅為苜蓿品種的引進提供科學(xué)依據(jù),也為苜蓿親本選配、種質(zhì)資源評價利用、相關(guān)遺傳研究提供有效信息。

參考文獻:

[1]耿華珠,黃文惠,劉自學(xué),等. 中國苜蓿[M]. 北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,1995.

[2]楊吉華,張光燦,劉 霞,等. 紫花苜蓿保持水土效益的研究[J]. 土壤侵蝕與水土保持學(xué)報,1997,3(2):91-96.

[3]Hu S L,Jia Z K,Wan S M. Soil moisture consumption and ecological effects in alfalfa grasslands in Longdong area of Loess Plateau[J]. Transactions of the CSAE,2009,25(8):48-53.

[4]何有華. 紫花苜蓿在隴中地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)中的作用分析[J]. 草業(yè)科學(xué),2002,19(7):17-18.

[5]武自念,魏臻武,雷艷芳,等. 12份苜蓿農(nóng)藝性狀的主成分及聚類分析[J]. 草原與草坪,2011,31(1):50-53.

[6]曹 宏,章會玲,蓋瓊輝,等. 22個紫花苜蓿品種的引種試驗和生產(chǎn)性能綜合評價[J]. 草業(yè)學(xué)報,2011,20(6):219-229.

[7]衣蘭智,李長忠,劉洪慶,等. 不同苜蓿品種在青島地區(qū)的適應(yīng)性[J]. 草業(yè)學(xué)報,2011,20(2):147-155.

[8]于林清,何茂泰,王照蘭,等. 多葉型苜蓿材料的穩(wěn)定性及其農(nóng)藝性狀[J]. 中國草地,1998(3):6-8.

[9]劉偉偉,米福貴,閆利軍,等. 苜蓿新品系內(nèi)農(nóng)1號農(nóng)藝性狀的研究[J]. 草原與草坪,2013,33(3):1-4,10.

[10]徐玉鵬,趙忠祥,王秀領(lǐng),等. 紫花苜蓿品質(zhì)性狀和農(nóng)藝性狀的相關(guān)性研究[J]. 草業(yè)科學(xué),2008,25(7):46-49.

[11]魏臻武,符 昕,曹致中,等. 苜蓿生長特性和產(chǎn)草量關(guān)系的研究[J]. 草業(yè)學(xué)報,2007,16(4):1-8.

[12]田福平,路 遠,張小甫,等. 苜蓿新品種(系)的抗旱性綜合評價[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2014,42(1):160-163,217.

[13]云 嵐,云錦鳳,米福貴,等. 苜蓿新品系產(chǎn)量及農(nóng)藝性狀初報[J]. 中國草地,2002,24(6):13-20.