行書“解散楷法”遵循的原則

范學亮

(唐山學院 文法系,河北 唐山 063000)

行書“解散楷法”遵循的原則

范學亮

(唐山學院 文法系,河北 唐山063000)

行書在書寫中既要“遵循楷法”,又要“解散楷法”,做到二者的辯證統一。由楷書到行書,要敢于打破楷書由提按頓挫而形成的規整、莊嚴的面目,使行書變得“流而暢”。行書書寫中要遵循諸如“牽絲連帶”“省簡”“改變筆順”“點畫替換”“變形”“變方為圓”“穿插與避讓”“變伸為縮”等原則。

行書解散楷法原則

行書在書寫中既要“遵循楷法”,又要“解散楷法”,做到二者的辯證統一。由楷書到行書,必須下一番工夫,敢于打破楷書由提按頓挫而形成的規整、莊嚴的面目,使書體由楷書的“精而密”變為行書的“流而暢”[1]。筆者在長期的臨池學書中,總結了行書書寫中遵循的諸如“牽絲連帶”“省簡”“改變筆順”“點畫替換”“變形”“變方為圓”“穿插與避讓”“變伸為縮”等八條原則,以求教于大方之家。

1.牽絲連帶

楷書筆筆獨立,很少有連筆的情況,筆畫之間靠意連來呼應,表現的是一種靜穆端莊的美;而行書的筆畫多出鋒,筆畫之間多牽絲連帶,靠實連來達到氣脈貫通的效果,表現出行書的流動婉轉之美,如“月”等字。

2.省簡

漢字五種字體篆、隸、楷、行、草,演變發展的總體規律是由繁到簡,但也有個別現象是由簡到繁,如隸書、楷書“曹”存在的省簡。楷書一般不能隨便省簡筆畫,行書為了書寫快捷的需要,省簡筆畫是很常見的。正如近人張宗祥所說:“行書者,解散楷書簡省其筆。”[2]當然,省簡也是有一定規定性的,如重復的筆畫可省,“德”心字底上面的一橫,“惠”心字底上面的橫、點,“俯”廣字頭下人字旁的撇;折畫較多的可省,如“佛”;偏旁部首遵循一定的省簡規律,如“陳”。

(3)倒插筆。

這里說的“倒插筆”,是指改變筆畫的常規運行方向。因為古代書法豎寫,所以為了字與字之間連帶的需要,便出現了倒插筆的現象,倒插筆往往出現在第一筆為橫畫的字體中,如“求”等。倒插筆,就改變筆運行的方向來說,其原理與“八面入鋒”相同。“八面入鋒”,是指寫筆畫時筆鋒的入紙角度(方向)不唯一,如“中”字的第一筆豎,可以有從上到下、從右上到左下、從左上到右下3個不同的角度方向入紙。與“八面入鋒”相對應的就是“八面出鋒”的問題,如“南”最后一筆的不同出鋒方向。

(4)穿插連帶。這種現象多存在于含有“小字頭”和“寶蓋

3.改變筆順

行書有時靠改變楷書的常規筆順,來達到快捷便利的書寫目的。具體有以下幾種情況:

(1)先豎后橫。

如“金”等。

(2)先撇后橫。頭”的字體中,如光、堂等。

4.“點畫”替換

這里說的“點畫”指“點”這個基本筆畫。雖然,書法每一筆畫都要一筆三帶過,不可敷衍,但行書的點畫,相對其他筆畫來說,卻簡潔靈動得多,因此,點畫替換就成了行書“解散楷法”要遵循的一個重要原則。具體:

(1)點代橫。

漢字有多個橫畫排列時,為了求變化,其中一個或兩個

如“右”等。橫畫可以用“點畫”代替,如三、言等。

(2)點代豎。

如“山”的中間豎,“川”的前兩豎,“行”的左豎;“立刀旁”短豎,往往變挑點,由隸書變化而來,如“到”;“史”中的第一筆,“別”“立刀旁”中的短豎,也有人認為,點不是代替的豎,而是豎畫省略以后的補筆),右“耳朵旁”的豎往往用點代替,如“即”“都”

(3)點代撇、捺。

點代撇,如形;點代捺,如本(夲);點同時代撇捺,如不;整個字都由點畫組成,如之。

5.變形

(1)改變筆形

行書的筆畫大多脫去了楷書的原形,有的鉤消失,有的撇捺變短,有的長畫變短,等等,從以上的點畫代替即可明了。這里主要介紹由于筆形的改變,導致漢字固有的幾何圖形的改變的情況。如:變扁方為長方的“之”字,變長方為扁方的“不”字,變倒三角為正三角的“金”字,變方形為梯形的“刊”等字。

(2)夸張

因為某一筆畫的夸張造成了部首的夸張,從而該變了楷書的結構比例,如“百”等字。

由于夸張所帶來的部首的錯位與變形,在古文字階段甚至楷書的書寫中就大量存在,給人一種樸拙、天真爛漫之趣,如“哲”等字。

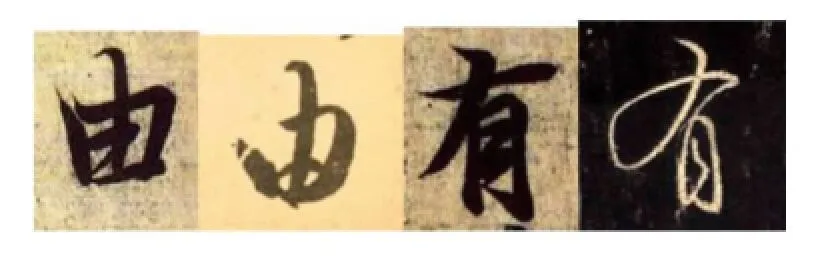

6.變方為圓

康有為《廣藝舟雙楫綴法第二十一》云:“書法之妙,全在運筆。該舉其要,盡于方圓……方用頓筆,圓用提筆。”張懷瓘《書斷》中說:“夫行書,非草非真,離方遁圓。”[3]一般的,楷書中多方筆,圓筆少;行書中圓筆多,方筆少。所以,楷書遇轉(折)頓筆的情況,在行書中既可以以方筆出現,又可以婉轉的轉筆(弧形)出現,如“由、有”等字。當然,方與圓是辯證的,行書用筆圓多方少,并不是說不用方筆,方圓并用,方能剛柔并濟,既防止只用方筆的呆板凝滯,又防止只用圓筆的浮滑的弊病。

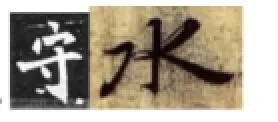

7.穿插與避讓

穿插,是指一個字的某一筆畫的一部分進入到另一部分(部首)的范圍之內,并且插入該部分的空當之中,從而造成沖撞的審美效果。穿插,在魏碑中就已出現,如“守”等字。行書中的“水”等字。

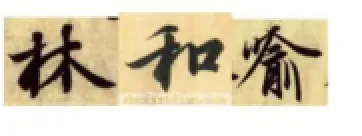

避讓多見于左右結構的字,存在于筆畫之間或者部首之間。如“林”的左部首“木”的捺畫縮為點,字要寫得左縮右伸,“和”的左偏旁“禾”的捺畫變為點,“喻”的左部首“口”寫得小而偏上等。

8.變伸為縮

清代周星蓮在《臨池管見》:“縮者伸之勢,郁者暢之機。”很好地說明了縮與伸的辯證關系。前面提到的點畫代替,如“即、天”用點代替捺;或者筆畫與部首的夸張,如“然”其中一筆的伸展,變上下結構為左右結構,“六”長橫的縮與兩點的拉開距離的伸,“道”部首“首”的伸與“走之旁”的縮;或者改變筆順,如“羊”的先豎后橫,等等,都會造成字體某一部位的伸展或某一部位的壓縮。

當然,行書書寫中遵循的諸如“牽絲連帶”“省簡”“改變筆順”“點畫替換”“變形”“變方為圓”“穿插與避讓”“變伸為縮”等原則,在具體運用中,不是孤立的,往往綜合運用幾個原則。另外,本文探討的原則,只是就單個字體而言,至于在行書整幅作品的創作中遵循的章法布白原則,另作專題討論,在此不贅。

[1][唐]孫過庭.書譜[C].歷代書法論文選[A].上海:上海書畫出版社,1979:126.

[2]張宗祥.書學源流論·原始[C].崔而平選編點校.歷代書法論文選續編[A].上海:上海書畫出版社,1979:873.

[3][唐]張懷瓘.書斷[C].歷代書法論文選[A].上海:上海書畫出版社,1979:163.