特大城市軌道交通線網規模綜合效應測算模型研究

沈 犁

(西南交通大學交通運輸與物流學院 成都 610031)

特大城市軌道交通線網規模綜合效應測算模型研究

沈 犁

(西南交通大學交通運輸與物流學院 成都 610031)

為研究影響特大城市軌道線網規模宏觀因素的綜合效應機理,在定性分析的基礎上進行軌道線網綜合效應測算模型的量化研究。在考慮人口、土地、經濟與環境4項主要影響因素的基礎上,進一步引入城市總體職住不均衡性與軌道交通線網基本形態判別2項指標,依照相關適用性,綜合以上各要素,構建線網規模的分段性測算模型,以匡算其合理范圍。最后以成都市為例對測算模型的結果進行比較分析,證明所提出的測算模型可行且具有較好的適用性。

城市交通;綜合效應模型;綜合分析法;軌道交通線網規模;總體職住不均衡性;線網基本形態判別

U 231

A

1 城市軌道交通線網規模研究現狀

在進行城市軌道建設前必須明確軌道線網的規劃發展狀況,需要根據城市現狀以及各發展規劃階段的整體規模形態、土地使用布局、交通出行特征、社會經濟實力等情況,從宏觀上合理地確定軌道交通線網的規模。對于此方面的研究,國外學者的成果較少,國內孫有望等[1]對城市軌道交通網絡規模的確定做了定量分析,顧保南等[2]介紹了估算城市軌道交通線網規模的三種方法,陳旭梅等[3]針對軌道線網的影響因素確立了遞階層次結構模型;金鍵等[4]分析了基于城市軌道交通梯度效益、彈性效應、平衡效應和綜合效應的線網規模匡算方法;柳蔭等[5]計算了在不同經濟水平條件下軌道交通規模與人口密度的量化關系;林麗凡等[6]也在綜合考慮城市人口規模、土地面積、經濟發展水平、交通需求等多方面因素的基礎上,提出了線網規模的綜合匡算法;程萬斌[7]與杜佳文[8]則分別以西安以及海峽西岸城市群為例探討了包含軌道線網在內的綜合交通網的合理規劃布局。但上述文獻均主要針對人口、土地、經濟三項宏觀因素進行回歸分析,沒有考慮實際人口與土地的相互作用機制,欠缺對影響軌道線網規模的綜合效應進行全面而細致的分析。因此,本文主要通過主導因素與綜合效應分析相結合的方式對以地鐵為主的特大城市軌道交通線網的合理規模進行分析,并著重討論宏觀因素作用機理下的綜合效應影響,定性分析與量化研究相結合匡算軌道線網總長度的合理范圍。

2 城市軌道線網規模綜合效應分析

以10年為一規劃階段,根據圈層結構理論提出的城市空間層次分異特征,將城市由核心至外圍劃分為三大圈層,包括以中心城為主的一圈層、以規劃新城區為主的二圈層及以遠郊區為主的三圈層,而不同圈層的人口、土地規模對于線網規模具有差異化影響,圈層越大,人口與用地分布的相異性越高,各類用地間的連通距離越遠,居民出行距離也越長,從而要求線網規模越大。

從宏觀層面來看,綜合效應主要涉及人口、土地、經濟、環境4方面要素,前兩項主要表述城市總體交通出行需求,為正效應;后兩項則用以表述城市總體建設可承擔能力,具有制約性影響。對于經濟要素,當城市經濟發展水平相對較低時,其對線網規模形成主要約束,人口、土地等因素不具有顯著性影響;當經濟發展水平達到一定規模時,線網規模將受多方面綜合效應影響,此時人口、土地兩因素具有顯著性影響。對于環境規模而言,主要考慮軌道交通環境承載力的影響。針對上述4要素,設立總人口數目、總用地面積、總經濟水平、軌道交通環境承載力影響參量4項總體指標。

由于上述4項總體指標不能完全表征城市對軌道交通的綜合效應影響,所以提出2項表征局部人口土地分布對整體交通特征影響的指標:首先在考慮城市居民職住分離現象[9-10]的基礎上提出總體職住不均衡性概念,基于與各類別用地面積相關的土地職住類比,按各圈層整體與局部的職住不均衡性來判定城市總體職住不均衡性;其次主要依據各階段城市形態與空間布局、中心城連通包括副中心在內的外圍組團的主要客運廊道數來判定軌道線網的基本構架形態類型,同時考慮軌道網絡對城市核心區輻射能力的增強作用及對實現城市多中心組團結構的引導作用。城市軌道交通線網規模的綜合效應作用機理如圖1所示。

圖1 軌道線網規模綜合效應作用機理

3 城市軌道線網規模匡算模型構建

3.1 參數設立及總體指標判定

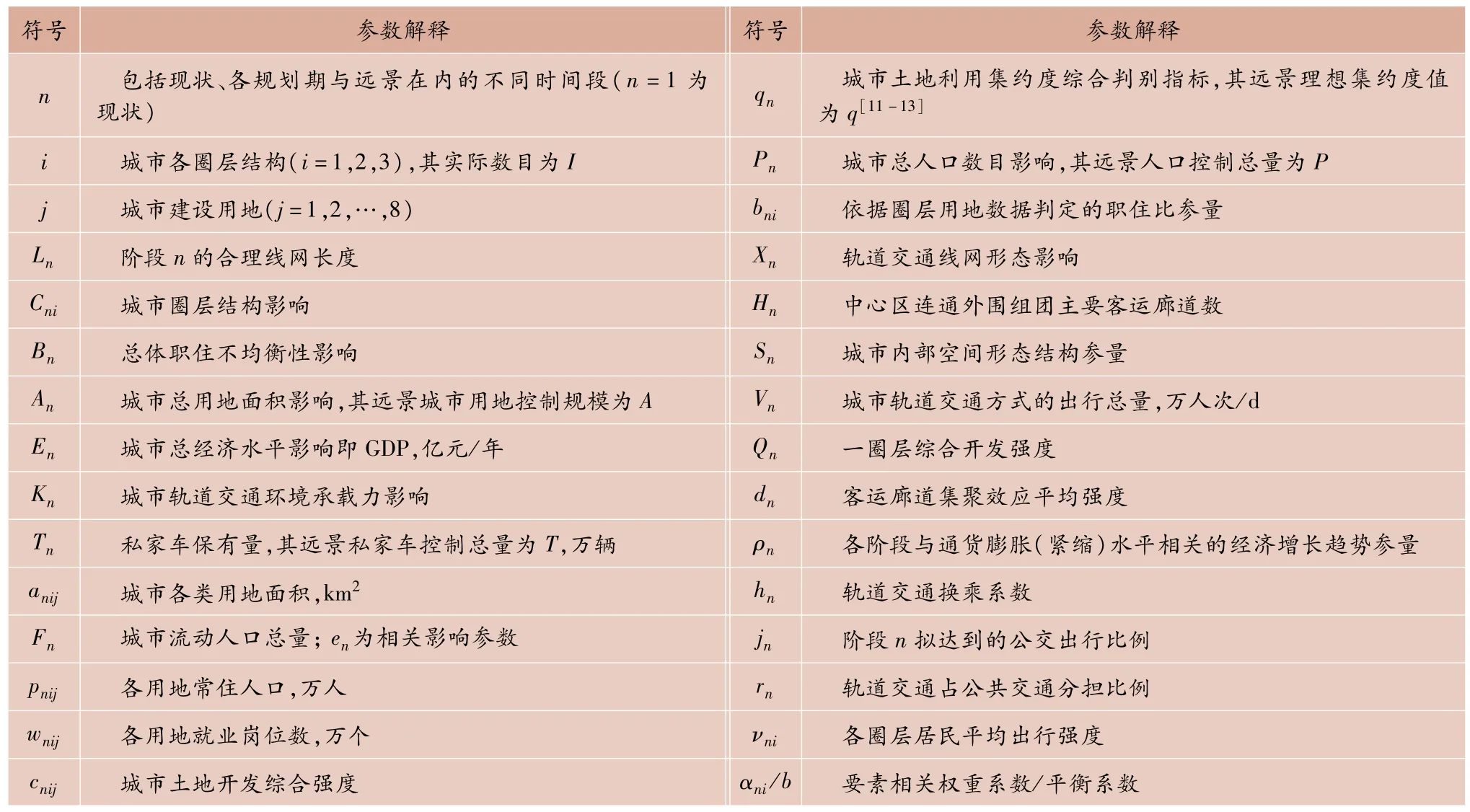

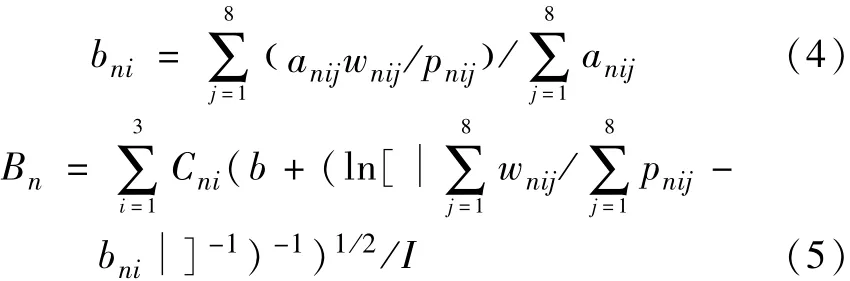

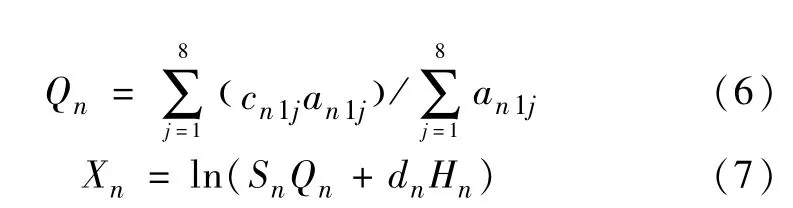

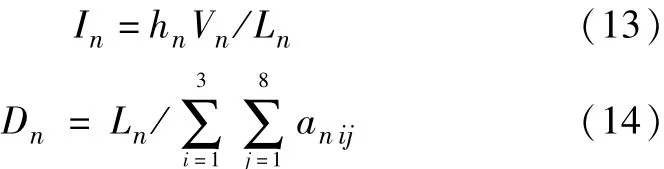

設立參數指標如表1所示,并按下式測算總體指標參量。

表1 參數指標

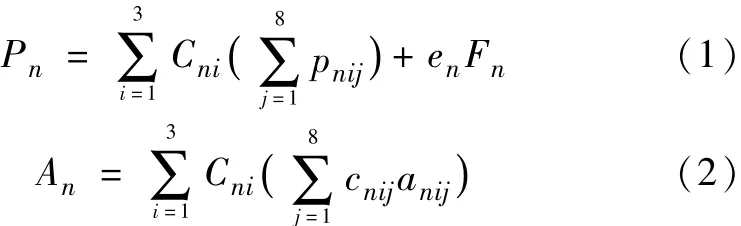

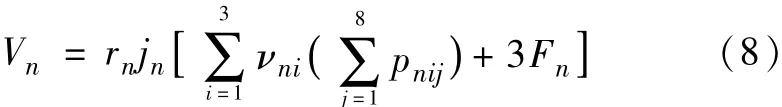

本文基于交通方式選擇的可替代性,將軌道交通環境承載力視為與階段性交通規劃方案相協調的體現方式控制與需求反映的指標,考慮土地資源、人口容量與私家車保有量限制三方面約束,可得38

其中,Tn/T與(∑i=1∑j=1pnij+Fn)/P分別代表私家車輛控制度與人口數量飽和度,其乘積越接近1表示交通環境對軌道交通需求性越大,相對于私家車出行的替代作用越強,其承載力越高。

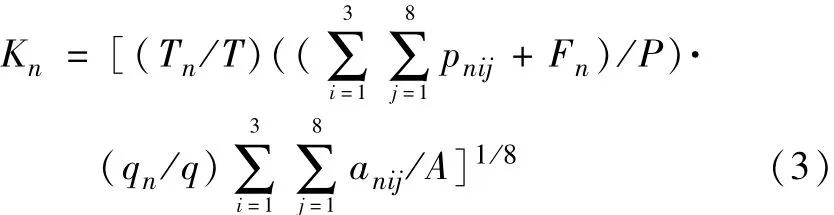

3.2 城市總體職住不均衡性與線網基本形態判別指標

3.2.1 城市總體職住不均衡性判定

Bn為關于人口與土地的綜合作用參量,同樣存在圈層擴散趨勢影響,因此可得

3.2.2 軌道交通線網基本形態判定

考慮軌道線網基本構架形態的影響,其具體判別需要依據城市各階段空間形態布局與交通出行特征,尤其是對城市主要客運交通走廊的判別,這對以公共交通為導向實現城市中心區與外圍各組團協調發展模式具有重要意義。

首先,城市形態主要包含分散組團型、狹長帶型、圈層發展型等多種形式,而針對不同階段具有不同空間形態的城市形式,軌道交通線網也會呈現出相應的結構發展態勢。對于分散組團型的城市,其要求以軌道交通為主導實現中心城與各組團之間的緊密連接,并有效減少組團間中長距出行的時間損耗;對于狹長帶型的城市而言,由于其具有較為明顯的單一主導客流方向(一般為順沿狹長帶的貫穿方向),因此要求軌道交通的線路走向應與主導客流方向基本一致;除此之外,像圈層發展型的團狀城市,軌道交通線網應與道路網絡相協調,主要呈多方向放射狀或棋盤式方格網狀。因此,將城市各階段的空間形態作為軌道交通線網形態判別的一項必要的參考因素。

對于城市交通出行特征尤其是對中心城連通外圍副中心與衛星城的主要城市客運交通廊道的判別來說,可以通過效應場理論來描述客運交通走廊對交通源流的集聚強度,辨析就業人群的主要通勤流向,同時分析交通廊道上與距離相關聯的效益衰減效應,從而判別既有與潛在的城市客運交通廊道總數[14-15],因此可得

3.3 軌道交通出行總量測算

根據不同圈層結構分析居民平均出行強度,對各圈層居民的出行總量進行統計,并依據各階段與遠景擬達到的軌道交通方式出行比例目標值來預測軌道交通出行總量;各規劃期與遠景的公交出行比例與軌道出行比例,鑒于影響公共交通供給能力的不確定因素難以進行準確的量化分析,建議依據對歷史統計數據增長趨勢的分析,以定性分析法對其進行預測,軌道交通出行比例也可采用同樣方式進行估計;此處流動人口僅做總量合計,其出行強度采用普遍值3,可得同時得到軌道交通客運總量為hnVn。

3.4 軌道線網合理規模綜合效應測算模型

在綜合考慮人口數量、用地面積、社會經濟發展水平、軌道交通環境承載力、城市總體職住不均衡性和軌道交通線網形態等影響參量的基礎上,根據世界部分城市軌道交通規模與其經濟、人口指標的關系以及2013年度中國地級以上城市的GDP狀況,構建了匡算城市軌道線網合理規模的分段性匡算模型,其主要以現階段城市經濟發展水平即GDP指標(單位:億元)來進行適用性劃分,可得

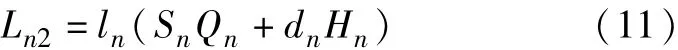

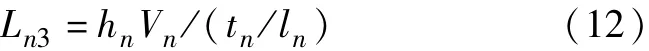

同時參考國內外城市的軌道線路日平均客運量tn與平均長度ln,可通過類比得到另兩種方式測算的線網總長度,即其中,tn/ln為線路平均負荷強度,從而可以確定線網總長度的大致波動范圍Ln~[min{Ln1,Ln2,Ln3},max{Ln1,Ln2,Ln3}]。

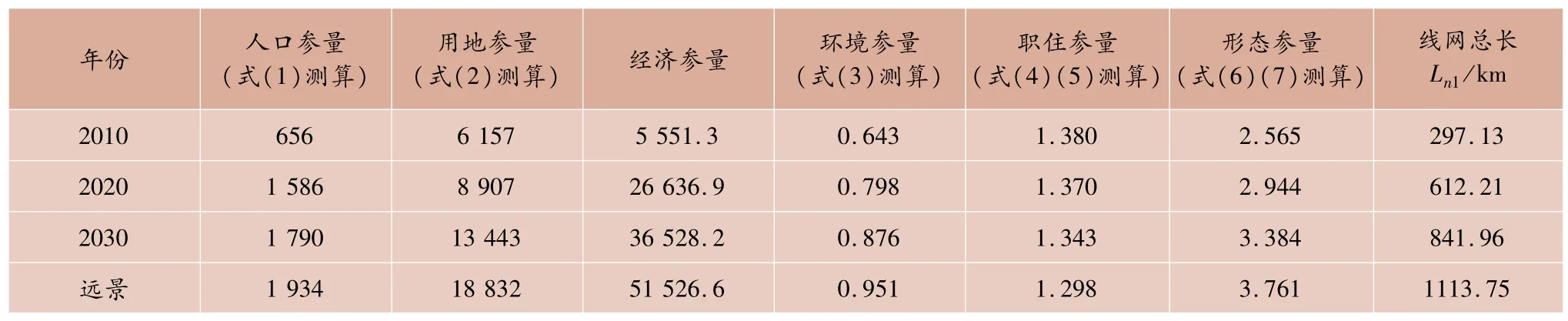

基于所確定的線網總長度范圍,還應測算相應的負荷強度與線網密度,并與國內外城市對應階段的統計結果進行類比分析,這樣一方面確保軌道交通系統在可接受的負荷狀態下運行,另一方面確保軌道交通系統的線網覆蓋率與軌道出行可達性滿足階段性要求,從而能較全面地評判線網規模的合理性。設立In為線網負荷強度,Dn為線網密度,可得

4 算例分析

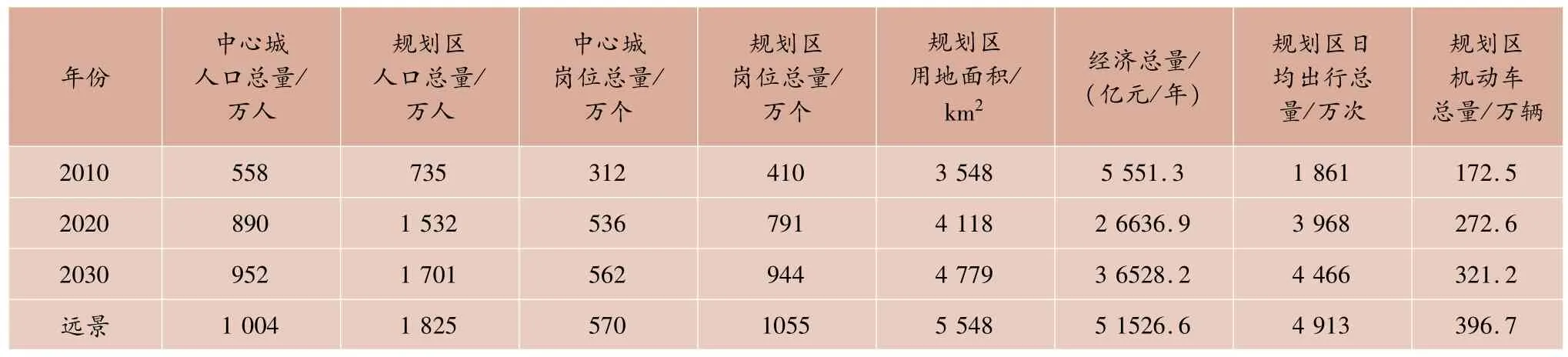

以成都市為例,依據2010年統計數據以及2020年、2030年與遠景年預測數據對各年限相適宜的軌道線網規模進行匡算分析,其中2010年數據作為基礎校準數據,得到表2的基礎預測數據,并根據式(4)、(5)以及對案例城市形態布局的判定得到表3所示結果。

表2 城市基礎數據預測[16-17]

表3 職住不均衡性分析與參數判定結果

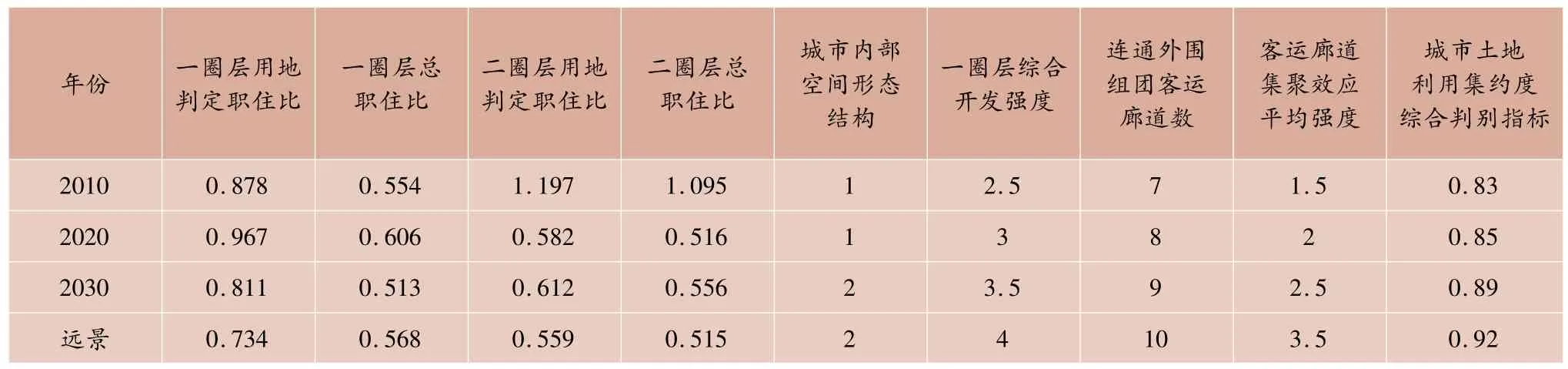

根據成都市實際發展情況,取I=2,Cn1=0.7,Cn2= 1.5,an1=1.3,an2=1.2,an3=1.1(n=1、2、3、4分別對應2010年、2020年、2030年、遠景年);同時判定q= 0.95[18],P=2 640,T=420,A=A4。根據上述基礎預測數據與合理規模測算模型匡算結果Ln1如表4所示,由于經濟總量遠大于3 000億元,所以采用式(10)測算Ln1。

表4 Ln1測算結果

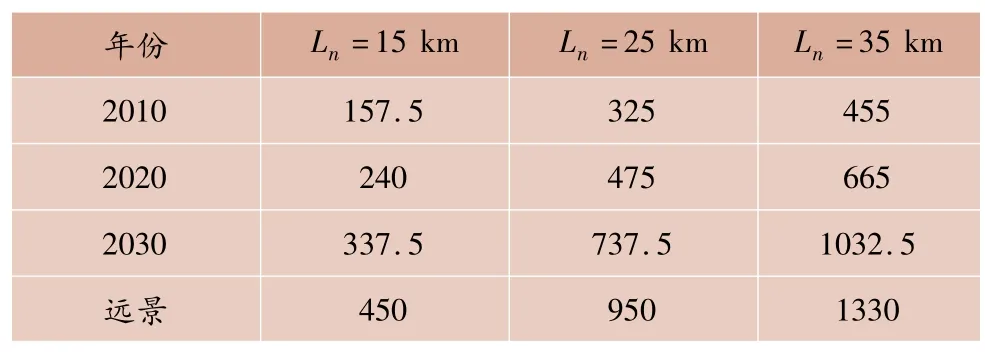

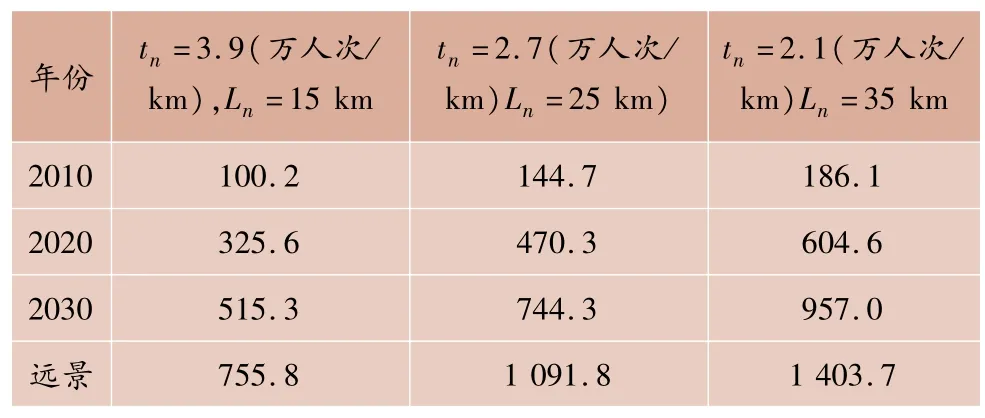

國外城市市區軌道線路平均長度約在15~25 km,一般不宜短于15 km或大于35 km;因此分別取15 km、25 km、35 km三種線路平均長度為例來測算線網總長度,同時取定相應日均負荷強度為3.9,2.7,2.1(萬人次/km)[19],通過式(11)(12)得到線網總長度Ln2與Ln3,結果分別如表5、6所示。

表5 Ln2測算結果km

表6 Ln3測算結果km

將表4、5、6所測算的線網規模與成都市軌道交通建設規劃報告[16]以及成都市地鐵1號線三期工程的可行性研究報告[17]的結果進行綜合比較,依據現狀階段的統計數據或規劃階段的預測數據所測算的線網規模通常為第n個時段未來約10年的適宜軌道線網規模,因此將本文所測算的線網規模結果與規劃結果按4個規劃階段進行對比,其中Ln1的測算結果最優,其對比結果如表7所示,差異度均在±10%以內,可見本文所提出的模型具有較好的預測效果。

表7 Ln1測算結果對比

5 結論

本文主要討論了影響軌道線網規模的宏觀因素的綜合效應機理,在定性分析的基礎上對綜合效應模型進行量化研究。首先在考慮人口數量、用地面積、社會經濟發展水平與交通環境承載力4項主要影響因素的基礎上,進一步引入了城市總體職住不均衡性與軌道交通線網基本形態判別兩項指標,綜合以上各要素并依照相關適用性構建了線網規模的分段性測算模型,以匡算軌道交通線網總長度的合理范圍。最后以成都市軌道線網的規劃建設狀況為基礎,對測算模型的適用性進行了對比分析,證實了本文所提出的測算模型具有較好的可行性與適用性。

[1]孫有望,李云清,王祥.城市軌道交通網絡規劃的優化[J].上海交通大學學報,2000,34(51):5255.

[2]顧保南,葉霞飛,許愷.上海市中心城軌道交通網絡規劃合理規模研究[J].上海鐵道大學學報,2000,21(10):7680.

[3]陳旭梅,童華磊,高世廉.城市軌道交通線網規模影響因素分析[J].中國鐵道科學,2001,22(6):5962.

[4]金鍵,張殿業,郭孜政.城市軌道交通合理規模機理及模型分析[J].鐵道學報,2006,28(5):1628.

[5]柳蔭,陸建.城市軌道交通建設規模研究[J].城市交通,2006,4(2):1620.

[6]林麗凡,張衛華.城市軌道交通線網規模的確定方法[J].交通科技與經濟,2008,10(45):110112.

[7]程萬斌.西安市綜合軌道網功能構成及布局研究[J].鐵道運輸與經濟,2014,36(12):8387.

[8]杜佳文.海峽西岸城市群綜合交通網規劃方案研究[J].鐵道運輸與經濟,2014,36(2):6772.

[9]劉志林,張艷,柴彥威.中國大城市職住分離現象及其特征:以北京市為例[J].城市發展研究,2009,16(9):110117.

[10]孟斌.北京城市居民職住分離的空間組織特征[J].地理學報,2009,64(12):14571466.

[11]李學明.城市土地節約集約利用理論與實踐研究[D].合肥:中國科學技術大學,2010.

[12]左文進,蔡建峰.區域內城市用地集約度對比研究[J].國土資源導刊,2007,4(3):1417.

[13]謝敏,郝晉珉.城市用地類型區土地利用集約度評價初探與實證分析[J].國土資源情報,2010(1):3741.

[14]周俊,徐建剛.軌道交通的廊道效應與城市土地利用分析[J].城市軌道交通研究,2002(1):7781.

[15]于世軍,李旭宏,王健,等.城市客運交通走廊判定方法研究[J].公路交通科技,2006,23(11):105110.

[16]金鍵,梅麗,周家中,等,成都市城市快速軌道交通建設規劃(2012—2017)客流預測研究[R].成都:西南交通大學,2011.

[17]金鍵,戢小輝,尤勃,等,成都地鐵1號線三期工程客流預測研究[R].成都:西南交通大學,2013.

[18]郭琳.成渝經濟區城市土地節約集約利用評價研究[D].成都:四川農業大學,2013.

[19]羅小強,陳寬民.城市軌道交通線路最優長度確定模型[J].交通運輸工程學報,2010,10(3):6266.

(編輯:曹雪明)

Research on Comprehensive Effect Model for Measuring Scale of Urban Rail Transit Network in Metropolitan

Shen Li

(School of Transportation and Logistics,Southwest Jiaotonguniversity, Chengdu 610031)

To study the comprehensive effect of macro factors on scale of urban rail transit network,the author carried out a quantitative study by establishing models to calculatethe rational scale of urban rail transit network based on qualitative analysis.After considering four main factors of population,land use,economy and environment,the author introduced two other indexes including general workplace and residence imbalance index and urban rail network configuration index.According to its applicability,the sectional models were built to estimate the rational network scale on the basis of all the factors and indexes above.At last,taking Chengdu as an example,a comparative analysis for evaluating the calculation results of sectional models was done,and the proposed model was proved to be prominently feasible and applicable.

urban traffic;integration effect model;comprehensive analysis method;scale of urban rail transit network;general workplace and residence imbalance index;general network form index

16726073(2015)06003906

10.3969/j.issnn.16726073.2015.06.009

2014-11-30

2014-12-31

沈犁,男,博士研究生,交通運輸規劃與管理專業,shenli0927@163.com

國家自然科學基金(51108390)