東京和香港軌道交通站場綜合開發啟示

馬祖琦 簡德三 沈 洪

(上海財經大學公共經濟與管理學院 上海 200433)

東京和香港軌道交通站場綜合開發啟示

馬祖琦 簡德三 沈 洪

(上海財經大學公共經濟與管理學院 上海 200433)

在簡要介紹軌道交通站場綜合開發之必要性的基礎上,對軌道交通站場綜合開發的基本內涵進行剖析,然后對東京和香港軌道交通站場綜合開發的經驗做法進行介紹。最后進行經驗總結與思考,認為要構建多元主體參與的組織機制,注重公私合作、利益共享、風險共擔;通過科學規劃和深度捆綁,實現交通規劃與土地規劃同步推進;確保地鐵公司低價拿地,借助特許經營方式,充分享受土地增值收益;梯度開發,對地鐵上蓋物業進行高強度圈層式開發。

軌道交通站場;溢價回收;東京;香港

軌道交通建設屬于一種公共投資,具有一定的非競爭性和非排他性。這種公共產品所特有的基本屬性,使得軌道交通投資與建設活動會產生較強的外部性,由此進一步造成公共項目投資主體與利益主體之間的錯位。主要表現為,一方面,公共投資建設活動面臨巨額資金缺口。一個單體公共投資項目的建設動輒需要數十億、數百億,甚至上千億的資金。如今,我國許多城市正處于城市形態開發和基礎設施建設大量推進時期,許多城市和地區往往面臨著公共投資需求旺盛和地方政府有限財力難以滿足這種需求的矛盾。如此龐大的投資體量單靠政府財力支持并不現實,必須尋找其他融資渠道,引入市場和社會力量。另一方面,公共投資活動引發的外部收益大量溢出和流失,寶貴的土地開發和增值收益卻被其他利益主體“不勞而獲”。為了更好地應對上述兩方面的矛盾,綜合開發模式應運而生。

1 站場綜合開發的內涵

站場是對軌道交通站點和車輛基地的統稱。其中,從空間層次來看,軌道交通站點可以劃分為地面站點、地下站點和高架站點。從功能和規模來看,車輛基地又可以劃分為3類:停車場、定修段、車輛段[1]。

綜合開發,通常也稱之為一體化開發(integrate development)和“地鐵+物業”開發(rail+property,R+P),是指在保證軌道交通站點(站場)基本功能正常發揮的前提下,通過對站點及其周邊沿線土地空間進行多功能、高強度的立體化開發,截獲沿線土地與物業的增值收益,使之能夠反哺地鐵建設投資,在集約利用土地、改善周邊環境的同時,又盡可能地實現經濟效益和社會效益的統一。

其中,所謂的綜合具有多重內涵。首先,是功能的綜合。軌道交通站場的功能不應局限于被動地為軌道交通系統提供后勤服務,而應當主動地將軌道交通服務功能和其他城市服務功能(商業、辦公、服務業、居住)相結合,并進行統籌考慮,發揮場站設施的衍生效應與輻射效應。

其次,是站場內、外空間的綜合。站場不應是一個孤立的空間,而應當與周邊其他功能空間有機地整合,使之共同融入到城市和區域整體發展之中。再有,是多種交通出行方式的綜合。站場要實現生產空間與生活空間的融合,離不開強大交通系統的支撐。應當在多種交通方式之間構建良好的換乘環境,倡導多交通方式之間的聯合運輸,以期實現對人流、物流的快速集聚與有效疏散。

2 軌道交通站場綜合開發的案例分析

2.1 東京

日本的軌道交通與房地產綜合開發戰略有著近百年的悠久歷史,于20世紀20年代初期,Hankyu鐵路公司在大阪地區(Osaka Kyotoarea)率先使用該模式,并取得巨大的成功,隨后在日本其他地區也得到了廣泛的采用。

在東京,很多私鐵公司將郊區鐵路與鐵路沿線的零售商業、房地產、公共汽車、賓館等產業進行整合經營。鑒于私人擁有的地塊相對零散,涉及的利益主體眾多,因此,他們采取了“土地重整”的方式進行開發。即那些獲得沿線土地的眾多小公司合伙,共同組成鐵路公司,將土地合并起來用于集中開發,統一進行土地利用與鐵路建設規劃以及基礎設施配套,然后再出售部分土地,以補償配套建設費用[2]。

日本根據地鐵站點的性質不同,將其劃分為若干類別,分別在各自的物業配比、空間布局和開發強度等方面有所側重。例如,對于城市型站點,在站點中心以商業和辦公用地為主,向外依次分布居住和公建;對于居住型站點,以服務社區的商業為主,在商業物業上面加蓋住宅物業,外圍周邊開發高密度住宅;對于交通型站點,在站點中心需要布局大量站場用地,其次才是商業用地,再向外則是居住和商業[3]221。

可見,通過強有力的規劃政策,對地鐵站點周邊的土地用途和開發強度進行靈活調節,并結合站點的功能定位與區域特色,進行有針對性的開發,在盡可能挖掘土地開發潛力、確保土地增值的同時,也能夠更好地滿足乘客、顧客和就業者的差別化需求,實現地鐵線路與土地開發之間的良性互動。

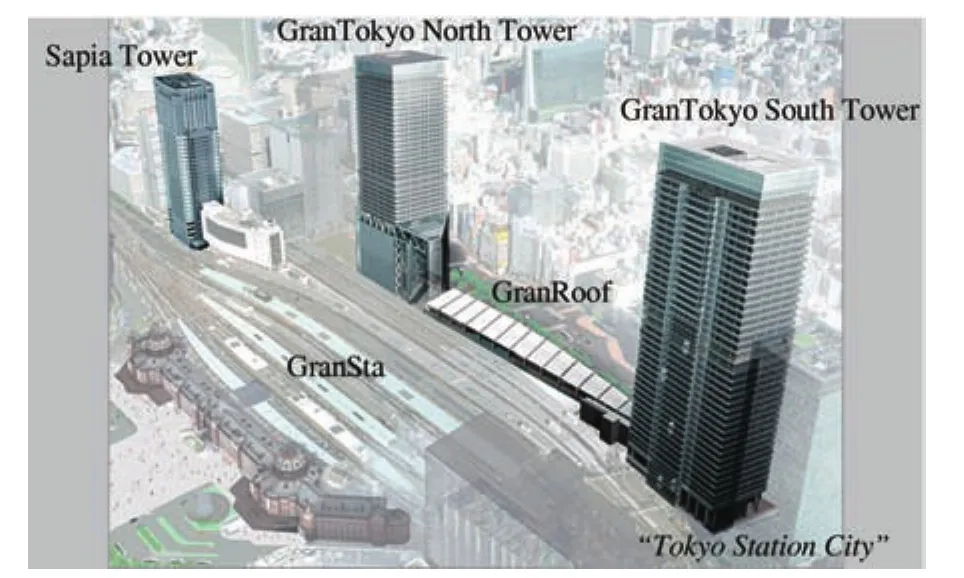

圖1 東京地鐵站上蓋物業開發示意

東京地鐵站及其周邊物業是一個集軌道交通服務、辦公、零售、酒店等于一身的地鐵上蓋開發綜合體(見圖1、表1)。有數據顯示,東京地鐵站日均客流量高達50萬人次。這種地鐵+物業的開發模式既充分利用地鐵站點上蓋空間進行高密度開發,又將龐大的人流成功地引入地鐵上蓋物業,在為地鐵乘客帶來交通便利的同時,也滿足了其就業、居住、娛樂、購物等多元化需求。

表1 東京地鐵站上蓋物業一覽[5]

2.2 香港

香港是地鐵+物業模式的典型代表,港鐵公司號稱是世界上唯一不依賴政府補貼、反而有可觀盈利的地鐵公司。其地鐵+物業模式的主要運作思路是,一方面,港鐵公司享受特許經營權,從香港地方政府手中以較低的價格(即軌道線路開發之前的價格)拿到地鐵沿線物業土地和土地的開發權,從而確保港鐵公司充分獲得地鐵開通后沿線物業的增值收益,同時還須獨立承擔地鐵的建設與運營成本;另一方面,港鐵公司在拿到沿線地塊的開發權之后,進行統一規劃和統籌管理,通過招標方式選擇開發商,對開發商的開發和建設活動進行全程監控,并與之進行利潤分成[6]。

香港地鐵于1979年開始投入運營,地鐵+物業聯合開發逐漸發展成為港鐵公司的一個重要業務板塊,其物業開發利潤在港鐵公司利潤來源中曾經占有舉足輕重的地位,如圖2所示。

圖2 港鐵公司經營利潤來源結構示意[7]

2000—2013年,港鐵公司的物業開發利潤呈現先增后降的格局。特別是在2007年,其物業開發利潤高達83億港元,而同期鐵路營運及相關業務和物業租賃及管理分別為46億港元和13億港元。與之相應,在2003—2007年,物業開發利潤占港鐵經營總利潤的比重也曾經一度在50%~60%之間。不過在此之后,港鐵公司的物業開發利潤及其所占比重均呈現較大幅度下降的態勢。截至2013年,港鐵公司的物業開發利潤為14億港元,同期鐵路營運及相關業務和物業租賃及管理分別為108億港元和31億港元。

香港地鐵+物業聯合開發模式的形成并非一日之功,大致經歷了3個階段[8]143。其中,20世紀60年代—80年代,香港地鐵線路建設的目標較為單純,主要著眼于為居民提供快捷的公共交通服務,同時對沿線的老居民區進行改建。這一時期,尚未對地鐵上蓋空間進行開發和利用,因此地鐵線路建設與物業開發相對疏離。

到了20世紀90年代,香港地鐵的設計理念發生了全新的改變,開始更加注重地鐵車站用地類型的轉變及其與外界連接的便利性。例如,香港站和九龍站在新填海地區建設國際金融中心,實現了中央商務區的空間拓展。青衣站則從工業危險品倉庫地轉變為新的社區交通樞紐及商業中心。這一時期,較好地將地鐵建設與城市功能空間布局聯系起來,進一步增強了居民出行的便利性。

進入21世紀,香港地鐵建設提出了更為先進的建設理念,即車站與物業提供健康及可持續的生活方式。在上述理念指導下,地鐵物業在設計開發時,在充分考慮居民出行便利性的同時,更是把改善物業居民居住舒適度、促進環境可持續發展提升到了一個新的高度。

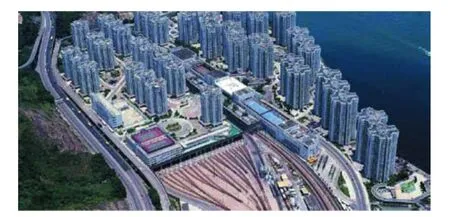

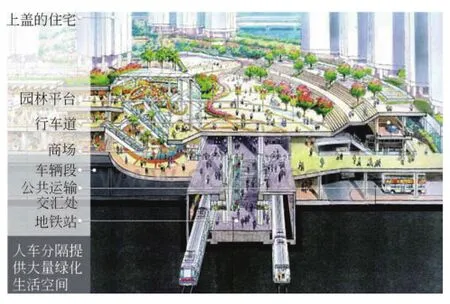

經過多年的悉心經營,港鐵公司在地鐵上蓋物業開發方面積累了大量的經驗。在眾多的上蓋物業開發項目中,比較具有代表性的車輛基地上蓋物業開發項目主要有:柴灣車輛段物業開發項目、將軍澳線車輛段明日康城開發項目、九龍灣車輛段物業開發項目,等等(見圖3、4、5)。

這里以九龍地鐵站為例,進行著重介紹。作為香港地鐵東涌線最大的站點,九龍地鐵站的主要任務是實現與機場的連接,并將地鐵與其他交通方式進行最大程度的整合。

圖3 香港柴灣車輛段上蓋物業開發[9]

圖4 香港將軍澳軌道交通明日康城項目結構示意[10]

圖5 香港地鐵九龍站上蓋物業一覽[8]145

就縱向空間層次來看,九龍站地塊以車站為核心,地下2層是東涌地鐵線站,地下1層是機場快線站。機場快線和東涌線處于不同的空間層面,兩者共用使用1個垂直聯系通道進行換乘。在地面層,主要安排巴士、小巴和的士等線路站點,方便地鐵乘客與站點外圍的交通聯系;地面以上1層和2層為商場、商業拱廊和步行路,行人可以通過空中廊橋進入鄰近的商業街和外圍街區;地面以上第3層被建設成地鐵上蓋平臺層,比地面高18 m,布置有屋頂花園及高層塔樓。

總體來看,九龍地鐵站及其上蓋物業具有以下特點[8]144:1)地鐵站點在規劃設計之時,就將其周邊土地和上蓋物業的開發進行總體規劃和統籌考慮,建設標準須滿足上蓋高層物業對地基承載力的要求;2)上蓋物業位于地鐵正線及周邊上蓋之上,整個上蓋面積非常大,地鐵運行噪聲基本上能夠被平臺所覆蓋和阻擋;3)地鐵正線與上蓋塔樓之間,由3層建筑空間設施進行隔離,落差達到20 m以上;4)地鐵正線軌道采用浮置板道床,具有減振降噪效果,可以減少大約20 dB的噪聲量;5)地鐵站采用隔離屏蔽門,布設在地鐵正線外1 m處,乘客所感受到的振動和噪聲并不大;6)地鐵站內(地下1層與地下2層)的上蓋吊板采用了吸音材料,能夠降低從地鐵線傳出來的噪聲。

可見,香港地鐵在完善管理體制的同時,還通過采用一系列施工工藝和技術手段,將地鐵場站與物業開發進行緊密地結合,來確保地鐵+物業聯合開發模式的順利實施。其中,對既有地鐵場站與上蓋物業同步規劃、同步建設等管理體制方面的改進,可避免陷入兩者規劃建設不同步所帶來的協調困境;也有空間隔離、減振降噪等工程技術方面的運用,較好地解決了地鐵噪聲及振動對物業開發和居民生活品質帶來負面影響等問題。

3 經驗借鑒與思考

3.1 公私合作,利益共享,風險共擔

地鐵與物業的綜合開發,是一個龐大的系統工程,不是任何單一部門憑借一己之力就能夠單方面解決的,必然涉及諸多利益主體。其中,地方政府、地鐵公司和開發商就是3個最主要的參與主體。政府、地鐵公司和開發商之間進行聯合開發,各自的角色定位明確,權利與責任對等,能夠各取所長,補己之短,能夠較好地發揮各自的優勢,實現合作共贏。

3.2 深度捆綁,交通規劃與土地規劃同步推進

在傳統的土地開發模式下,土地的功能布局較為單一,各個功能區之間相對獨立,難以發揮協同效應。而且,交通規劃與土地利用規劃之間缺乏統籌協調,很容易造成軌道建設與城鎮擴張、產業發展乃至人口集聚之間的脫節[11]。而地鐵+物業的發展模式旨在改變上述開發思路,在TOD理論的指導下,形成軌道交通規劃與土地利用規劃的良性、持續互動。

例如,新加坡在軌道交通站點的選址方面,考慮到與居住區的布局、商業開發以及其他功能相結合,使絕大多數居民處于步行距離(400 m)之內,最大限度地為居民提供便利的出行和日常需要,實現了有限土地空間的集約綜合利用[12]。

再如香港,其城市軌道交通線路規劃大多遵從一種模式,那就是以港島和九龍作為軌道線路的始點,以新市鎮作為軌道線路的終點[13]。這種空間開發與布局模式,旨在發揮軌道交通的連通效應,通過大運量軌道交通系統的支撐,將老城區與新城區進行有機結合,對于優化城市空間格局起到了軸向拓展與帶動作用。

3.3 低價拿地,特許經營,充分享受土地增值收益

獲得官方授權,能夠以較低的價格拿到土地,是港鐵公司地鐵+物業開發模式的一個先決條件。香港地方政府與港鐵公司達成協議,由后者按照一定的土地價格向其支付費用,以獲得地鐵站點(車輛段)及其周邊物業的特許開發權。值得注意的是,轉讓的土地價格并不包含軌道線路投資建設活動所引發的未來預期收益。這樣一來,政府就將相當幅度的土地增值收益讓利給了港鐵公司,從而能夠在一定程度上彌補其地鐵開發和運營虧損費用。

經過多年的培育,港鐵公司在地鐵建設與物業開發方面步入良性循環,產生了源源不斷的資金流,對于地方政府財政也意味著一個巨大的持續資金回報。有數據顯示,香港政府目前持有港鐵公司77%的股權,其中包括成立時350億元投資和后來修建機場快線時的120億元投資,此后香港地方政府再也沒有往港鐵公司投錢。而在過去30年中,政府從港鐵公司獲得的地價收入,連同后來的分紅,按照今日之市值,凈收入超2000億港元[14]。

3.4 梯度開發,對地鐵上蓋物業進行高強度開發

許多城市地鐵物業開發的一個重要特征就是場站周邊開發強度呈現圈層化分布。之所以形成上述格局,一方面是客觀原因使然,由于站點交通便利,可達性高,資源集聚能力強,必然吸引眾多產業活動來此聚集;另一方面的原因則是有意而為之,即通過規劃法規,可以提高站點上蓋和周邊的容積率,鼓勵高強度開發。

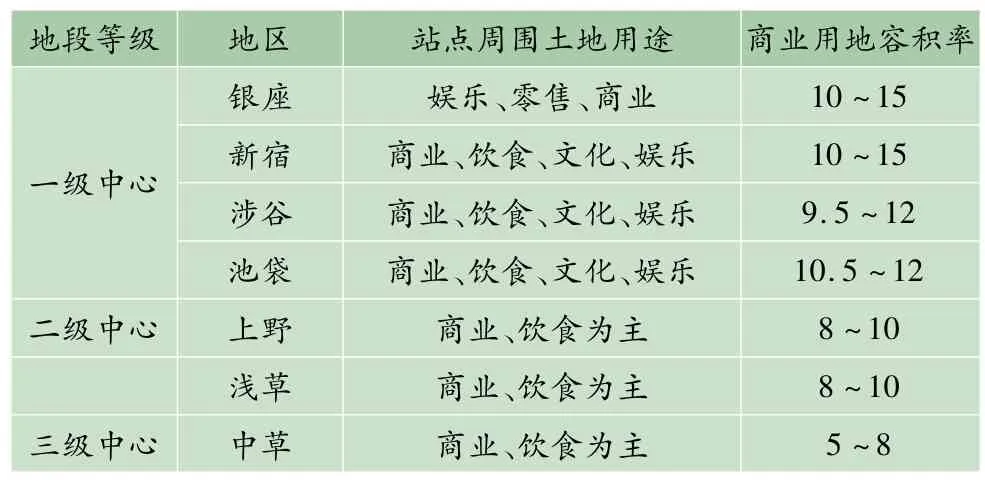

如表2所示,日本政府就鼓勵開發商對東京軌道交通站點及其周邊土地進行高強度開發,而且容積率隨著距離的增大而圈層遞減。日本在其《第三次東京都長遠發展計劃》中明確提出,結合軌道車站各級商業中心,將其商業容積率界定在5~15,以盡可能地實現地鐵站點及其周邊土地的集約化利用。

表2 東京地鐵站點周圍商業用地容積率[3]220

4 結語

東京與香港在地鐵+物業聯合開發領域取得了巨大的成功,是溢價回收思想應用于城市軌道交通建設投融資領域的典范。眾所周知,以軌道交通線路為代表的公共投資項目建設會顯著提升周邊土地與物業的價值,這部分增值收入也就自然而然地成為溢價回收的重點關注對象。

但是,土地增值的影響因素眾多,形成機制復雜,要想精確地分離出軌道交通線路建設引發的增值幅度,以區別于“非軌交因素”所引發的增值,其實相當棘手。即便識別出那些有著顯著增值的受益范圍,對特定地塊(物業)征收一定稅費,也往往會遭遇相當的政治阻力,可操作性較差。這不能不說是溢價回收思想面臨的一個重要障礙。

而聯合開發模式則成功地回避了上述問題,將地鐵建設與物業開發“打包”,通過在地方政府、開發商、地鐵公司之間構筑一種公私合作的機制,進行地鐵+物業聯合開發,能夠在一定程度上改善軌交投資的成本回收問題,在有效規避征收相應稅費而容易引發的政治阻力的同時,既有助于平衡各方利益,也有助于軌道交通投融資活動的可持續開展。

當然,在土地(物業)增值收益是否屬于“不勞而獲”這一問題上,還存在許多爭議。但是,截獲其中的部分土地增值收益,反哺公共投資建設,仍然是溢價回收的基本指導思想。筆者將繼續就土地增值的形成機制,漲價歸公和漲價歸私的合理性及其爭議,以及各方利益的補償問題進行進一步研究。

[1]秦戰,楊心麗.城市軌道交通停車場上蓋開發模式初探:上海市吳中路停車場上蓋開發項目[J].上海城市規劃,2009(3):5559.

[2]鄭捷奮,劉洪玉.日本軌道交通與土地的綜合開發[J].中國鐵道科學,2003,24(4):133138.

[3]錢曉佳.上海軌道交通物業開發的思考與研究[J].經濟研究導刊,2013(3):219223.

[4]Cervero R,MurakamiJ.Rail+ Property Development:Amodel of sustainable transit finance and urbanism[R].UCBerkeley Center for Future Urban Ttasport, 2008.

[5]MitsuiFudosan.BuildingOutline[EB/OL].[2015-10-10].http://www.grantokyont.com/e_about/index.html.

[6]李孟然.深度“捆綁”的價值:香港“軌道交通+土地綜合利用”模式概述與啟示[J].中國土地,2013(10):811.

[7]香港鐵路有限公司.歷年財務年度報告[EB/OL].[2014-11-12]http://www.mtr.com.hk/.

[8]林楚娟,莊毅璇,戚月昆.香港地鐵及上蓋物業開發情況調研及其對深圳市地鐵上蓋物業開發建設的啟示[J].科技和產業,2011(12):143145.

[9]肖中嶺.地鐵車輛段及綜合基地物業開發模式探析[J].都市快軌交通,2010,23(6):4853.

[10]姚展.香港軌道沿線高密度發展及規劃[EB/OL]//第三屆泛珠三角區域城市規劃院院長論壇.[2014-10-11].http://www.docin.com/p858929020.html.

[11]秦靜,呂賓,譚文兵,等.香港“軌道交通+土地綜合利用”模式的啟示[J].中國國土資源經濟,2013(11):43-46.

[12]馬祖琦.新加坡軌道交通建設及其特征分析[J].世界軌道交通,2007(1):5153.

[13]劉海洲,周濤,高志剛.城市軌道交通規劃建設“香港模式”的成功經驗[J].城市軌道交通研究,2011(12):94-97.

[14]尹世昌,李永寧.熱點解讀:香港地鐵不讓你煩躁[EB/OL].(20121212)[20131219].http://cpc.people.com.cn/n/2012/1212/c8308319869829.html.

(編輯:曹雪明)

“Rail+Property”Modein Tokyo and Hong Kong

Ma Zuqi JianDesan ShenHong

(Shanghai University of Financeand Economics, Shanghai 200433)

Based on a brief introduction of the necessity for comprehensive development of rail stations and depots,basic connotation of comprehensive development is studied,and then the corresponding experience of Tokyo and Hong Kong is presented.Conclusions are summarized and ideas are suggested finally.We need to build organizational mechanism participated by multivariate main bodies,focus on public private partnerships,benefit and risk sharing,synchronize the advancement of transportation planning and land use planning through scientific planning and depth participation,guarantee that the metro company takes the land at a lower price and fully enjoys the land value-added income by way of franchising,and implement gradient development,especially high intensity cycle-typed development on building complex above subway stations or depots.

rail transit station and depot;value capture;Tokyo;Hong Kong

U231

A

16726073(2015)06014405

10.3969/j.issn.16726073.2015.06.030

2014-12-10

2015-02-15

馬祖琦,男,博士,副教授,主要從事城市與區域發展、城市規劃與管理等方面的研究,mazuqi@163.com

2013年國家社科基金青年項目(13CGL023)