器官捐獻的中國式問題

李詩韻

停止使用死囚器官,捐獻成唯一渠道

目前廣東、北京、浙江等38家大型器官移植中心已經停止使用死囚器官。然而,在一片歡欣鼓舞之聲背后,那些急需換腎的患者卻依舊得直面“等不到腎源”的現實。

一家三個孩子,都需要腎源

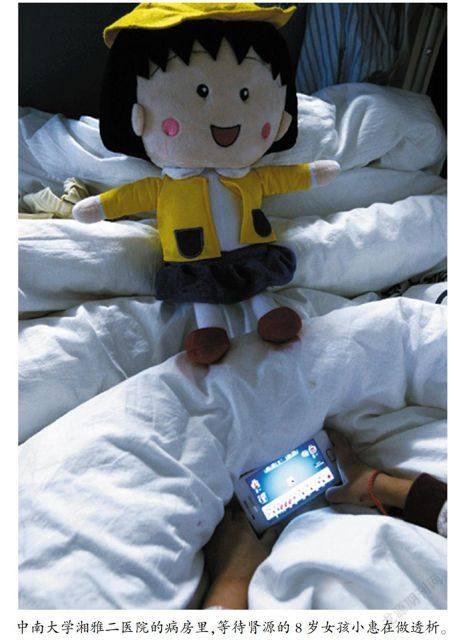

“媽媽,我可以的。”1月9日,中南大學湘雅二醫院的病房里,因為醫生建議多走動,剛通過手術在腹部植入透析管的8歲女孩小惠執意要下床。沒想到,過于虛弱的她卻倒在了地上。

掀開孩子的病號服,護士替小惠重新消毒包扎。10厘米長的傷疤,密密麻麻的手術線,還有那根在等到腎源前都不能拆除的U型插管……忍受著巨大的疼痛,小惠不放過任何能讓自己“早日康復”的機會。

“爸爸,我不痛。”小惠一邊安慰著父母,一邊伸出手指來拉鉤,“我知道你們一定會救我!”

面對懂事的女兒,父親王海洋緊皺眉頭,母親胡珍背過身去,快速地擦拭干凈眼淚。

“一定要救孩子!”這是王海洋在一次次尋找腎源碰壁后用來鼓勵自己的話。可家里三個孩子全都患上腎病,大兒子已經去世,如今的他也不知道還能不能實現對女兒們的諾言。

2008年11月的一天,胡珍8歲的女兒小影發燒了,并且還咳嗽。這聽起來平常的癥狀,卻讓胡珍有了不好的預感。她卷起了小影的褲腿,發現孩子的腿“胖了”。

“她哥哥之前也是這樣,突然胖了。”小影的癥狀讓胡珍和王海洋陷入了恐慌。

1999年初夏,長沙縣發了洪水,8歲的兒子小濤那陣子都是卷起褲腿趟水上學。這天,小濤照舊卷著褲腳,胡珍卻發現兒子的小腿看上去有些別扭的“胖”:“小腿腫脹泛紅、眼睛水腫,看上去無精打采。”胡珍又摸了摸小濤的額頭,覺得特別燙。她趕忙把小濤帶去醫院檢查,結果孩子被診斷為“腎炎”。不久后,小濤的病情突然惡化,胡珍將孩子緊急送至湖南省人民醫院,“醫生說他是腎衰竭,不好治”。之后,小濤在醫院住院治療了兩年多,病情一直沒有起色,便回了家。一個月后,小濤去世了。

從此,“寧瘦勿胖”成了這個家庭判斷孩子健康的標準。可如今,小影卻又危險地“胖了”。

胡珍和王海洋將小影送到湖南省兒童醫院,卻也得到了他們最不愿看到的結果:尿毒癥早期。

“媽媽,我什么時候會死?”哥哥因腎病去世,如今自己又患上腎病,這個之前從不在父母面前提及哥哥的女孩,卻突然開始向胡珍打聽起了哥哥的事。

2009年7月,小影突然提議給妹妹小惠做個體檢:“只要確認妹妹健康,就算我走了也能放心。”

小影的懂事并沒有給這家人換來安心。經檢查,3歲的小惠居然也患上了尿毒癥。

“我們前面還有6個孩子在排隊”

“媽媽,我沒力氣走路了。”2014年9月25日,小惠的病情加重,被送入湘雅二醫院搶救。這次,小惠雖然保住了性命,但一直靠藥物控制病情的局面卻被打破。

“醫生告訴我們,換腎是救孩子的唯一辦法。”眼見小惠全身腫脹,王海洋心疼地陪在女兒身邊,向她承諾:“寶貝,我們拉勾,爸爸一定會救你,你要加油。”

次日,王海洋夫妻找到醫生,要求捐腎救女,但醫生卻告知了他們另一種不好的可能性——“醫生說我們家三個小孩都患上尿毒癥,很可能是基因問題。要捐腎,先得做基因測試,沒問題才有可能進行匹配。”無奈,王海洋只得先在醫院登記排隊,等待腎源。

登記時,王海洋曾詢問護士有多少患者在排隊,“護士的回答非常模糊,只告訴我‘應該要很久’”。

“我們隔壁病床的小孩也在等腎源,他比我們還要早排隊。”為了讓自己有個譜,小惠住院的日子里,王海洋每天都去病區各病房串門,打探醫院里需要換腎的人數,可得到的結果讓他更加絕望——“光新生兒科二病區就已經有6個孩子在我們之前排隊等換腎了。”

王海洋不想坐以待斃,他開始自己想辦法找腎源。聽說網上會有有用的信息,不愛上網的王海洋在最短的時間里學會了網站發帖,同時借助QQ群打聽全國各地的器官供求信息。

“我想讓女兒笑著長大,但我如今束手無策。”自己暫時不能捐腎,排隊又遙遙無期,王海洋情急之下甚至考慮過器官移植的灰色地帶——黑市交易。“我也接到過聲稱能夠提供腎源的電話。”但細心的王海洋通過網絡一查號碼,便發現這些人其實都是騙子,“我不敢輕信對方,不僅僅因為黑市交易違法,而且我們家也上不起當了”。

王海洋算了一筆賬,小惠和小影的早期治療費用已經超過50萬元。如今,小惠病情反復,除去住院和手術費用,她還要定期透析,直到能換腎為止。另外,兩個女兒的常規治療藥物也不能斷。

除了經濟上的壓力,王海洋最害怕的還是面對女兒的無助。較之年幼的小惠,14歲的小影對疾病與死亡有著更清晰的認知,每當看到小惠掙扎在生死線上,小影都會哭著問王海洋:“我是不是也會像妹妹這樣?爸爸,我不想死。”

女兒的哭泣讓王海洋更加心焦。國內能做器官移植的醫院,他幾乎都打過電話,但得到的答復從來都是“需要等待”。“聽說今年起便不能再使用死刑犯人的器官了,那……是不是意味著腎源會更緊缺?”對于這個消息,王海洋有些遲疑。

2010年前,我國超65%的器官移植源于死囚

難等的其實不僅僅是腎。

據中華醫學會器官移植分會的數據顯示,我國器官移植的供體來源主要有三個渠道:一是公民死亡自愿捐獻,二是親屬間活體器官捐獻,第三則是“灰色來源”,即死刑犯尸體的器官等非正常渠道來源。

據衛生部器官移植重點實驗室主任、華中科技大學附屬同濟醫院器官移植研究所陳忠華教授披露,從2003年到2009年8月,中國內地僅有130人去世后成功捐獻器官。自2007年以來,中國內地每年開展臨床器官移植約1萬例,其中主動捐獻的不到30例。幾萬例移植手術,卻只有30位捐獻者,器官從何而來?

肝膽外科出身的中國醫院協會人體器官捐獻與移植委員會主任黃潔夫深知這一現狀,也正是他,在2005年7月召開的世界肝臟移植大會上,代表中國政府首次承認了中國器官更多來源于死囚的事實。

截止2009年底,衛生部統計數據顯示,有超過65%器官移植的器官來源于死囚。

有一個值得注意的現象:2007年最高人民法院收回了死刑核準權,每年被處死的犯人大大減少。與此同時,中國肝移植注冊系統公布的數據顯示:中國器官移植數量在2005年、2006年達到頂峰,分別為2970例和2781例,2007年卻驟降至1822例,2008年也僅為2209例。

黃潔夫也曾于2008年在《柳葉刀》撰文稱,捐獻者書面同意和死刑復核等措施,使得尸體器官移植數量減少了1/3至1/2。

告別死囚器官后怎么辦

從醫學上來說,器官捐獻是一種發揚人道主義精神,捐獻自己的身體器官給他人以拯救其生命的行為。死刑犯捐獻器官與普通人捐獻器官,在技術操作上并無不同。然而,站在倫理學與法學的視域中,死刑犯捐獻器官基于死刑犯身份的特殊性而備受爭議,因為人們擔心自由受到限制且生命權已被剝奪的死刑犯的器官捐獻會變成“被捐獻”,更擔心會有機構和個人從中牟利。

2014年8月,在中國醫院論壇OPO(器官獲取組織)建設與規范管理分論壇上,國家衛生計生委醫政醫管局局長王羽明確,將建設全面立體的人體器官移植監管體系,依法嚴肅查處違法、違規的買賣人體器官,私下分配、移植死囚器官等行為。

“中國缺乏統一的器官捐獻體系,尚未健全一種符合世界移植界公認的醫學倫理的器官來源。”在黃潔夫看來,解決這一問題的最好方式,就是建立器官捐獻體系,擺脫對死囚器官的依賴。

其實,我國潛在捐獻者群體龐大,而器官捐獻的“綠色通道”仍需進一步打通。據中國紅十字會調查顯示,72.4%的受訪者愿死后捐獻器官,僅6.8%明確表示不愿意。

中國器官移植獲取聯盟執行主席、中南醫院器官移植中心主任葉啟發教授表示,將公民自愿捐獻作為器官移植使用的唯一渠道,這一規定在短期內會帶來一定影響,但“供需之間的缺口太大,影響有限”;另一方面,中國人體器官分配與共享系統逐漸發揮作用,停止死囚器官捐獻之后,更成為唯一供需渠道,有利于加快器官捐獻的公益化進程。

據光明網報道,2012年,中國紅十字會受衛生部委托,負責建立我國器官捐獻體系工作。同年3月,全國人體器官捐獻試點工作啟動。截止2013年2月22日,共有19個省區市加入試點工作,共實現捐獻659例,捐獻大器官1804個。黃潔夫指出,目前我國人體器官捐獻體系已經初具雛形。

(楊娜薦自《讀報參考》)