我國農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力評價指標及模型研究

劉麗紅 李瑾

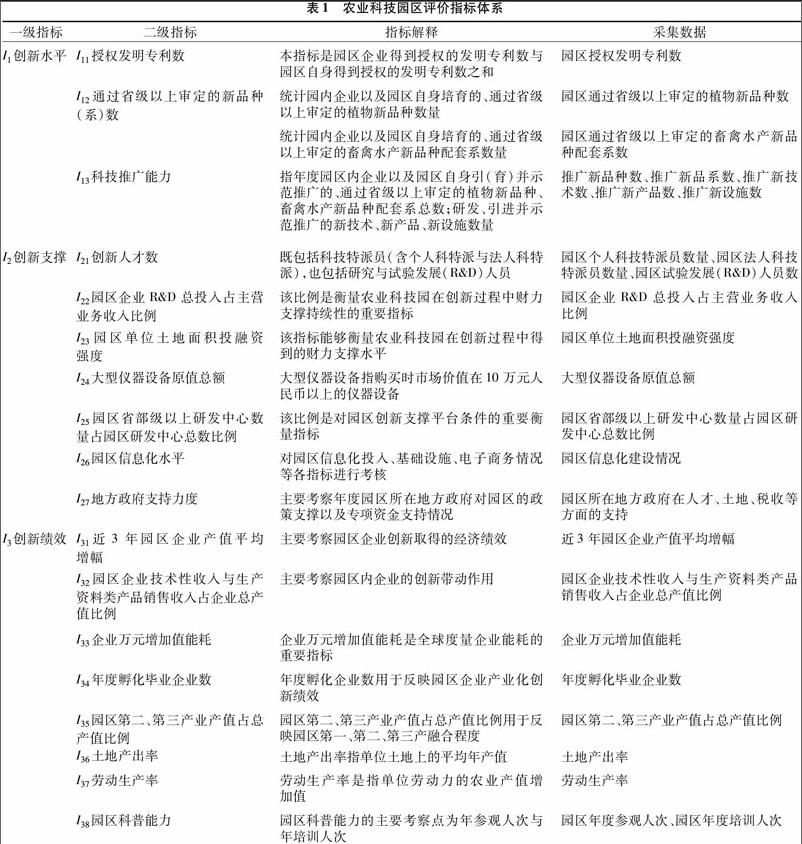

摘要: 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力是其發(fā)展水平的重要體現(xiàn),因此構建一套科學合理的農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力評價體系具有重要現(xiàn)實意義。當前對農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的評價存在無農(nóng)業(yè)特色、實際操作較難兩方面的問題。在綜合學界研究成果、調研園區(qū)實際狀況的基礎上,從創(chuàng)新水平、創(chuàng)新支撐與創(chuàng)新績效3個方面形成了針對農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力的評價指標體系,并運用專家意見法和層次分析法對各級指標進行了賦權,從而形成農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力評價模型。

關鍵詞: 農(nóng)業(yè)科技園區(qū);創(chuàng)新能力;評價指標;評價模型;權重

中圖分類號: F324 文獻標志碼:A

文章編號:1002-1302(2015)08-0451-03

隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的進步,農(nóng)業(yè)技術的需求和獲取模式也發(fā)生了巨大的變化。從20世紀80年代末開始,農(nóng)業(yè)科技園區(qū)作為一種新型的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式,在我國迅速涌現(xiàn)并發(fā)展起來。農(nóng)業(yè)科技園區(qū)作為農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)化的有效載體,以其特有的產(chǎn)業(yè)組織功能把農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和組織創(chuàng)新完好地結合為一體。經(jīng)過20多年的發(fā)展與創(chuàng)新,我國的農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設逐步進入了規(guī)范化、制度化的新階段,其承擔的主要的職能包括試驗示范、精品生產(chǎn)、深入加工、企業(yè)孵化、輻射帶動、教育培訓、休閑觀光等7個方面。根據(jù)熊彼特、弗里曼等對創(chuàng)新的界定,農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的發(fā)展既包括技術性變化的創(chuàng)新,也包括非技術性變化的組織創(chuàng)新,更涉及到新產(chǎn)品、新過程、新系統(tǒng)和新服務的首次商業(yè)性轉化。進入21世紀以來,農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的發(fā)展更是結合了農(nóng)業(yè)種業(yè)、農(nóng)業(yè)安全投入品等方面的技術創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)機械化等方面的應用創(chuàng)新。總體上,農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的發(fā)展能力突出地體現(xiàn)為其創(chuàng)新能力,因此構建一套科學合理的農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力評價體系,對園區(qū)創(chuàng)新能力發(fā)展情況進行全面評價,進而找出園區(qū)創(chuàng)新能力建設中存在的問題,以促使園區(qū)創(chuàng)新能力的培育與發(fā)展,具有重要的現(xiàn)實意義。

1 目前研究進展

在1989—2014年間對園區(qū)進行評價的學術文章中,農(nóng)業(yè)科技園區(qū)類的研究約占1/10。這些研究既有針對單個農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的評價,也有針對園區(qū)群體的評價。總結2000年以來的針對農(nóng)業(yè)科技園區(qū)進行的評價,評價內容大體集中在經(jīng)營效益評價、綜合發(fā)展評價、競爭力評價、規(guī)劃評價與生態(tài)能值評價這幾個方面;在評價方法方面,較為常用的評價方法有專家咨詢法、層次分析法、數(shù)據(jù)包絡分析(DEA)、主成分分析、模糊綜合評價等幾類。

在經(jīng)營效益評價中,較有代表性的文章是李文博等于2006年提出的以勞動年產(chǎn)值、 單位土地年產(chǎn)值、產(chǎn)值利潤率、固定資產(chǎn)產(chǎn)值率、資金產(chǎn)值率、流動資金周轉次數(shù)、資金利潤率、成本費用利潤率、科技進步貢獻率、投資效果系數(shù)等為指標的評價體系 [1]。在綜合發(fā)展評價中,較有代表性的體系是翟虎渠等于2003年從基礎設施、技術創(chuàng)新、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、組織管理等5個方面提出的綜合評價體系 [2]。在競爭力評價中,較有代表性的是潘啟龍等在2013年從基礎建設和園區(qū)規(guī)模、區(qū)位優(yōu)勢和市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈條和企業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新和人力資本、園區(qū)管理和公共服務、政府扶持和政策優(yōu)惠 6個方面構建的完整的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園區(qū)競爭力評價指標體系 [3]。對園區(qū)規(guī)劃評價與生態(tài)能值評價本研究不再贅述。

其中,值得一提的是,賀明等在2010年基于DEA方法對中關村科技園區(qū)的創(chuàng)新能力進行了評價分析,并從創(chuàng)新投入與產(chǎn)出2個方面設立了科技活動人員數(shù)、研發(fā)R&D經(jīng)費支出、技術開發(fā)減免稅額、發(fā)明專利授權數(shù)、版權登記項數(shù)、新產(chǎn)品銷售收入、技術合同成交額等7個指標作為衡量依據(jù) [4]。

整體上,各位學者從理論、實踐的角度對農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的評價分析工作作出了巨大貢獻,但需要指出的是,當前對農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的評價存在著如下2個問題。一是沒農(nóng)業(yè)特色。雖然農(nóng)業(yè)科技園區(qū)與高新技術園區(qū)都屬于創(chuàng)新密集區(qū),同有技術示范與企業(yè)孵化等特點,但農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的評價還應突出農(nóng)業(yè)發(fā)展的特色。目前大部分評價指標體系不僅沒有突出農(nóng)業(yè)特色,甚至也可同時用于評價工業(yè)園區(qū)。二是實際操作較難。以區(qū)位優(yōu)勢等指標為例,在評價農(nóng)業(yè)科技園區(qū)時,區(qū)位優(yōu)勢較為偏遠的園區(qū),可能恰恰是某種農(nóng)產(chǎn)品的特定優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。同樣還有科技進步貢獻率以及第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)融合度這類指標,在測算時經(jīng)過反復折合,可能難以反映農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的實際情況。

農(nóng)業(yè)科技園區(qū)作為我國農(nóng)業(yè)科技發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體,其創(chuàng)新能力的培育與發(fā)展直接代表了園區(qū)整體發(fā)展水平和未來可持續(xù)發(fā)展能力。因此,系統(tǒng)地提出一套農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力評價指標體系具有重要意義。

2 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力評價指標體系

從創(chuàng)新主體的角度看,農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的創(chuàng)新能力既涉及到區(qū)域創(chuàng)新能力,也涉及到企業(yè)創(chuàng)新能力;從創(chuàng)新鏈條的角度看,農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的創(chuàng)新能力既包括產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新,也包括科技價值鏈創(chuàng)新。其中,區(qū)域創(chuàng)新能力評價基本可從知識創(chuàng)造、知識流動、企業(yè)創(chuàng)新、創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新績效等5個方面著手 [5]。企業(yè)創(chuàng)新能力可根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中國企業(yè)自主創(chuàng)新能力分析報告》從潛在技術創(chuàng)新資源指標、技術創(chuàng)新活動評價指標、技術創(chuàng)新產(chǎn)出能力指標和技術創(chuàng)新環(huán)境指標這4個方面入手。產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新水平評價可以從影響產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新的工業(yè)基礎、市場、生產(chǎn)要素、企業(yè)及政策等因素入手。科技價值鏈創(chuàng)新評價可以從創(chuàng)新來源、原創(chuàng)構想、技術設計、試驗原型、技術孵化、技術商品、標準產(chǎn)品到市場開發(fā)等8類功能節(jié)點入手,并重點考慮科研機構、中介機構、推廣機構等科技價值鏈系統(tǒng)中的關鍵成員。

在綜合學界研究成果、調研園區(qū)實際狀況的基礎上,本研究從創(chuàng)新水平、創(chuàng)新支撐與創(chuàng)新績效3個方面形成了針對農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力的評價指標體系(表1)。

其中,創(chuàng)新水平通過I11 授權發(fā)明專利數(shù)、I12通過省級以上審定的新品種(系)數(shù)、I13科技推廣能力等3個指標重點考察了農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的知識創(chuàng)造、知識流動和技術水平;創(chuàng)新支撐通過I21創(chuàng)新人才數(shù)、I22 園區(qū)企業(yè)R&D總投入占主營業(yè)務收入比例、I23園區(qū)單位土地面積投融資強度、I24大型儀器設備原值總額、I25園區(qū)省部級以上研發(fā)中心數(shù)量占園區(qū)研發(fā)中心總數(shù)比例、I26 園區(qū)信息化水平、I27 地方政府支持力度等7個11 授權發(fā)明專利數(shù) 本指標是園區(qū)企業(yè)得到授權的發(fā)明專利數(shù)與園區(qū)自身得到授權的發(fā)明專利數(shù)之和 園區(qū)授權發(fā)明專利數(shù)endprint

12通過省級以上審定的新品種(系)數(shù) 統(tǒng)計園內企業(yè)以及園區(qū)自身培育的、通過省級以上審定的植物新品種數(shù)量 園區(qū)通過省級以上審定的植物新品種數(shù)統(tǒng)計園內企業(yè)以及園區(qū)自身培育的、通過省級以上審定的畜禽水產(chǎn)新品種配套系數(shù)量園區(qū)通過省級以上審定的畜禽水產(chǎn)新品種配套系數(shù)

13科技推廣能力指年度園區(qū)內企業(yè)以及園區(qū)自身引(育)并示范推廣的、通過省級以上審定的植物新品種、畜禽水產(chǎn)新品種配套系總數(shù);研發(fā)、引進并示范推廣的新技術、新產(chǎn)品、新設施數(shù)量推廣新品種數(shù)、推廣新品系數(shù)、推廣新技術數(shù)、推廣新產(chǎn)品數(shù)、推廣新設施數(shù)

2創(chuàng)新支撐.

21創(chuàng)新人才數(shù)既包括科技特派員(含個人科特派與法人科特派),也包括研究與試驗發(fā)展 人員園區(qū)個人科技特派員數(shù)量、園區(qū)法人科技特派員數(shù)量、園區(qū)試驗發(fā)展人員數(shù)

22 園區(qū)企業(yè)R&D總投入占主營業(yè)務收入比例該比例是衡量農(nóng)業(yè)科技園在創(chuàng)新過程中財力支撐持續(xù)性的重要指標 園區(qū)企業(yè)總投入占主營業(yè)務收入比例

23園區(qū)單位土地面積投融資強度 該指標能夠衡量農(nóng)業(yè)科技園在創(chuàng)新過程中得到的財力支撐水平 園區(qū)單位土地面積投融資強度

24大型儀器設備原值總額 大型儀器設備指購買時市場價值在10萬元人民幣以上的儀器設備 大型儀器設備原值總額

25園區(qū)省部級以上研發(fā)中心數(shù)量占園區(qū)研發(fā)中心總數(shù)比例該比例是對園區(qū)創(chuàng)新支撐平臺條件的重要衡量指標園區(qū)省部級以上研發(fā)中心數(shù)量占園區(qū)研發(fā)中心總數(shù)比例

26 園區(qū)信息化水平對園區(qū)信息化投入、基礎設施、電子商務情況等各指標進行考核 園區(qū)信息化建設情況

27 地方政府支持力度主要考察年度園區(qū)所在地方政府對園區(qū)的政策支撐以及專項資金支持情況園區(qū)所在地方政府在人才、土地、稅收等方面的支持

3 創(chuàng)新績效 31近3年園區(qū)企業(yè)產(chǎn)值平均增幅 主要考察園區(qū)企業(yè)創(chuàng)新取得的經(jīng)濟績效近

3年園區(qū)企業(yè)產(chǎn)值平均增幅

32 園區(qū)企業(yè)技術性收入與生產(chǎn)資料類產(chǎn)品銷售收入占企業(yè)總產(chǎn)值比例 主要考察園區(qū)內企業(yè)的創(chuàng)新帶動作用 園區(qū)企業(yè)技術性收入與生產(chǎn)資料類產(chǎn)品銷售收入占企業(yè)總產(chǎn)值比例

33 企業(yè)萬元增加值能耗 企業(yè)萬元增加值能耗是全球度量企業(yè)能耗的重要指標 企業(yè)萬元增加值能耗

34 年度孵化畢業(yè)企業(yè)數(shù) 年度孵化企業(yè)數(shù)用于反映園區(qū)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新績效 年度孵化畢業(yè)企業(yè)數(shù)

35 園區(qū)第二、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例 園區(qū)第二、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例用于反映園區(qū)第一、第二、第三產(chǎn)融合程度 園區(qū)第二、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例

36 土地產(chǎn)出率 土地產(chǎn)出率指單位土地上的平均年產(chǎn)值 土地產(chǎn)出率

37 勞動生產(chǎn)率 勞動生產(chǎn)率是指單位勞動力的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增加值 勞動生產(chǎn)率

38 園區(qū)科普能力 園區(qū)科普能力的主要考察點為年參觀人次與年培訓人次 園區(qū)年度參觀人次、園區(qū)年度培訓人次

指標衡量了園區(qū)在人、財、物、組織、政策方面的創(chuàng)新投入與環(huán)境;創(chuàng)新績效通過I31近3年園區(qū)企業(yè)產(chǎn)值平均增幅 32 園區(qū)企業(yè)技術性收入與生產(chǎn)資料類產(chǎn)品銷售收入占企業(yè)總產(chǎn)值比例 33企業(yè)萬元增加值能耗 34 年度孵化畢業(yè)企業(yè)數(shù) 35園區(qū)第二、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例 36土地產(chǎn)出率 37 勞動生產(chǎn)率、I38園區(qū)科普能力等8個指標評價了企業(yè)和園區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)生的經(jīng)濟、生態(tài)與部分社會效益。

3 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力評價模型

3 1 賦權方法

采用層次分析法和專家調查法相結合的方法確定指標權重。層次分析法(analytia1 hierarchy process,簡稱AHP)廣泛應用于管理評價決策分析中,層次分析所用的指標體系需要有專家系統(tǒng)的支持,將層次分析法對專家調查法的修正結果,作為最終各評價指標的權重,增加指標權重的合理性和公平性,實現(xiàn)科學評價。層次分析法確定權重的步驟包括構造判斷矩陣、計算重要性排序、一致性檢驗、指標總排序等。

3 2 評價模型

在確定賦權方法的基礎上,通過向32名園區(qū)管委會工作人員、16名園區(qū)宏觀管理人員以及11名農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新領域研究人員發(fā)放層次調研問卷,得出各指標的權重見表2。

11 授權發(fā)明專利數(shù) 0 107 園區(qū)授權發(fā)明專利數(shù) 0 107

12通過省級以上審定的新品種(系)數(shù) 0 116 園區(qū)通過省級以上審定的植物新品種數(shù) 0 058

13科技推廣能力 0 127 推廣新品種數(shù) 0 025 4

2創(chuàng)新支撐 0 3 21創(chuàng)新人才數(shù) 0 047 園區(qū)個人科技特派員數(shù)量 0 010

22園區(qū)企業(yè)R&D總投入占主營業(yè)務收入比例 0 051 園區(qū)企業(yè)R&D總投入占主營業(yè)務收入比例 0 051

23園區(qū)單位土地面積投融資強度 0 046 園區(qū)單位土地面積投融資強度 0 046

24大型儀器設備原值總額 0 031 大型儀器設備原值總額 0 031

25園區(qū)省部級以上研發(fā)中心數(shù)量占園區(qū)研發(fā)中心總數(shù)比例 0 044 園區(qū)省部級以上研發(fā)中心數(shù)量占園區(qū)研發(fā)中心總數(shù)比例 0 044

26 園區(qū)信息化水平 0 034 園區(qū)信息化建設情況 0 034

27 地方政府支持力度 0 047 園區(qū)所在地方政府對園區(qū)在人才、土地、稅收、資金、科技方面的支持力度 0 047

I3創(chuàng)新績效 0 35 31近3年園區(qū)企業(yè)產(chǎn)值平均增幅 0 062 近3年園區(qū)企業(yè)產(chǎn)值平均增幅 0 062

32 園區(qū)企業(yè)技術性收入與生產(chǎn)資料類產(chǎn)品銷售收入占企業(yè)總產(chǎn)值比例 0 058 園區(qū)企業(yè)技術性收入與生產(chǎn)資料類產(chǎn)品銷售收入占企業(yè)總產(chǎn)值比例 0 058

33 企業(yè)萬元增加值能耗 0 042 企業(yè)萬元增加值能耗 0 042

34 年度孵化畢業(yè)企業(yè)數(shù) 0 031 年度孵化畢業(yè)企業(yè)數(shù) 0 031

35 園區(qū)第二、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例 0 026 園區(qū)第二、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例 0 026

36 土地產(chǎn)出率 0 048 土地產(chǎn)出率 0 048

37 勞動生產(chǎn)率 0 049 勞動生產(chǎn)率 0 049

I38 園區(qū)科普能力 0 034 園區(qū)年度參觀人次 0 017

園區(qū)年度培訓人次 0 017

4 結論與展望

在以上評價模型的基礎上,對農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力的后續(xù)評價可以定性結合定量的方式展開。其中定性指標只有I26 園區(qū)信息化水平、I27地方政府支持力度2個,可安排 “非常差、不太好、一般、比較好、非常好”5種李克特量表答案進行量化;定量評價可以m個樣本、n個基本測評指標,建立基礎評價矩陣后,對數(shù)據(jù)進行標準化處理,并采用簡單線性加權方法測算出農(nóng)業(yè)科技園創(chuàng)新能力指數(shù)計算指數(shù),最終實現(xiàn)評價目的。

今后可根據(jù)本研究成果,開展對農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力發(fā)展水平的實證研究,進一步完善農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新理論。

參考文獻:

[1] 李文博,鄭文哲 我國農(nóng)業(yè)科技園區(qū)效益評價方法及實證研究[J] 科學管理研究,2006(1):72-75

[2]翟虎渠,曾希柏,沈貴銀等 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園區(qū)評價指標體系研究[J] 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究,2003,24(1):40-44

[3]潘啟龍,劉合光 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園區(qū)競爭力評價指標體系研究[J] 地域研究與開發(fā),2013,32(1):5-11

[4]賀 明,夏恩君,劉伊雯 基于DEA方法的中關村科技園區(qū)創(chuàng)新能力評價分析[J] 科技進步與對策,2010,27(9):106-109

[5]中國科技發(fā)展戰(zhàn)略研究小組 中國區(qū)域創(chuàng)新能力報告(2013)[M] 北京:科學出版社,2014endprint