余秀華,和她家院子里的中國

李少威

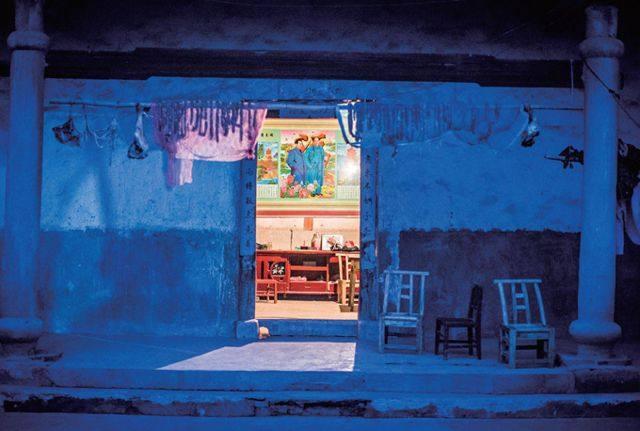

2015年2月7日,湖北,橫店村。

等到余秀華“消停”下來了,才去找她。坐著摩托車到了她家門口,她聽到聲響,嚷嚷著從屋里出來,穿過院子來到門口,動作相當迅速。見了面,她就指著《南風窗》記者的破洞牛仔褲說,你這一路上是摔了多少跤啊?

“穿過小半個中國來找你,不容易。”配合了一下她的小幽默,她歪著頭笑開了顏。

頭一天打過電話給她,但她說,這么多人,誰記得你呀。

她說話總是這么直接。

的確,20天的時間里,這個華中農村的偏僻小院里,來了太多人,記者、官員、粉絲、出版商、各色“詩人”、保險業務員、民間組織人士……這個院子里幾乎濃縮著一個中國社會。

大多數人的到來,只是想從余秀華身上刮下一點可以出售的東西。

如果余秀華依然籍籍無名,那么在這個以外貌、物質為重要標準進行價值評判的社會里,她其實是一般人在街上迎頭碰上也會刻意回避的人—對此余秀華自己有著清醒的認識。她時不時會提及自己的“難看”,令人無話可安慰。

記者直白地說:“大部分人,包括我,可能都是在消費你。”

余秀華回答:“差不多,我就在這里,誰愿意來吃一口就來吃一口吧。”

滿不在乎的態度里其實隱藏著她的許多在乎。她說,在乎什么,就痛苦什么,痛苦才寫詩。她的痛苦,主要來源于精神上的需求與外在的條件之間強烈的不匹配,是一種純粹的個人之痛,在任何歷史形態的社會中都會存在的“小痛”,但來找她的人,無限極地放大著這些小情緒和小隱私。

所以人們從公共渠道看到的余秀華是被放大了的余秀華。

所幸余秀華卻是清醒的,這個社會在過去一個月的時間里是如此“關心”她,而她對《南風窗》記者表示,自己絲毫也不關心這個社會。

她的走紅,其實是對“詩壇”的諷刺,同時也是對社會的諷刺,而諷刺對象渾然不覺,對什么都煞有介事。

“真他媽無聊啊。”面對各種爭論,這就是余秀華的態度。

一切的擾攘,源頭都是這個安靜的余家小院。

中午12點,余秀華的父母從街市上回來,給她帶回來一件黃色的小短襖,母親周金香幫著她試穿,那是過年的新衣。

余秀華笑得像個孩子:“多少錢啊?”

周金香說:“150元。”

余家貧窮,父母都在村里做保潔。1月16日以后的幾天,是家里接待的高峰期,幾天里來了一兩百人,每到飯點,父母就要在院子里張羅兩桌流水席。

余秀華半開玩笑說,都在我家里吃,又不交飯錢。

父母以前從未見過記者,所以但凡愿意的,父親余文海就拿著自己那個像素很低的諾基亞手機一一給記者拍張照,存著。

他說記者至少來了100多人了,七八十家媒體,有的一個單位就來五六個,提出各種他想都沒想過的問題。黃昏的時候,一堆記者抱著電腦在他家的院子里噼噼啪啪地打字,次日網上就能看到各種關于女兒的報道,文字的、視頻的,看都看不過來。

至少中午那一頓,他要招呼大家吃飯,院子里開兩大桌,流水一樣地吃。余文海說,招待有些壓力,但人家遠道而來,應該的,“都是為了秀華好”。

鐘祥市委宣傳部的工作人員也來陪同,有時就開著車拉記者們出去外面吃,做飯的壓力才小了一點。“不過有些記者不肯去,說要趕著發稿,時間緊。”

余秀華那首《穿過大半個中國去睡你》,是她爆炸性成名的引線。余秀華說“那不是什么好作品”,但幾乎每個報道都要提到。有人給它配上曲子,唱成以“RAP”為主的同名歌曲,錄制好了放到網上,余秀華用手機點開,聽得仰天大笑。

余文海側耳向著手機揚聲器說:“還蠻好聽的哩。”

余秀華遞給父親一張自己簽了名的紙,說:“將來我的字會很值錢。”余文海倒退一步,一揚手:“去!”

為了獲得更多細節,一些“穿過大半個中國”的記者就要求跟余秀華同睡,在那張凌亂的、衛生狀況也不符合“城市標準”的床上。

余秀華說,女記者睡了幾個,男記者目前還沒有。人們大概想在臥談的時候發掘更多“獨家猛料”,但余秀華說,晚上不談話,睡覺。

這樣的狀況持續多日,余秀華一遍遍地回答著同樣的問題,被折磨得很憔悴。當地政府一名工作人員說,有些提問感覺是把余秀華當傻瓜,聽著都哭笑不得。不過余秀華說,自己頗具娛樂精神。

余文海看著女兒每天一直說話,到晚上10點才能停下來,有些心疼。

7日中午吃過飯,一家人在院子里曬太陽。余秀華說,明天武漢一家電視臺的還要過來拍攝,周金香馬上接話:“你不能打電話叫他不來?家里的年貨還沒辦呢。”

家里人的確期待這種走紅能給余秀華帶來點什么,父母半生為這個女兒操碎了心,期望她能有解決自我生存問題的機會。余秀華曾在詩中寫到,有自己這個女兒,父親90歲都不敢老去。余文海對絡繹不絕的人流不厭其煩,很大程度上是因為“不敢得罪媒體”,他心中想著的只是女兒。

余秀華的丈夫尹世平和正在上大學的兒子,都是內向的老實人,家里人多的時候,他們很少回家,余秀華說是“被嚇跑了”。但尹世平心里明鏡一樣,難得出現一次,他說的是:“你們這么炒她沒有用的,一陣風就過去了,如果能幫她找個工作才最要緊。”

不過,工作一直沒有找到。

鐘祥市作協1月28日就宣布余秀華當選市作協副主席。看上去那是一份工作,不過余秀華說,那是個虛銜,沒有什么實際工作事務,也沒有工資。

“作協不是吃財政飯的,都是靠會員費運作,他們根本沒錢。”

不過市作協顯然認為這是給了余秀華一個巨大的榮譽,新當選的主席說,此舉確立了余秀華在當地文壇的地位。“作家應該珍惜千載難逢的大好時機,努力創作出更多、更好的文學精品,為建設文化強市、實現‘領跑荊門’的奮斗目標,做出新的、更大的貢獻。”

那頭熱,這頭冷。余秀華跟著溫暖的陽光,搬了一下小靠椅的位置。

“那個破事真頭疼,”她說,“我覺得跟我沒關系,他們打了個電話表示了一下,叫我去開會我沒去。”有人叫她余主席,她臉上表情驚愕反應巨大:“這是我最不希望聽到的叫法。”

對于“確立了她在當地文壇地位”的說法,余秀華一臉鄙夷。“得了吧,你知道鐘祥作協有幾個副主席?14個,就這么個小地方。那些人我不知道怎么說,門檻太低了吧。”

她甚至認為鐘祥作協“不正規”,至少要省級以上作協才是正規的,如果省作協邀請,她愿意加入,她覺得省級以上作協還是能大概反映一個人的水平。

“市里的,去他的吧。”

余秀華說自己從不與社會聯通,自閉于社會,對錦上添花的事情不放在心上。

余秀華紅了,縣級市鐘祥,以“詩人家鄉”的姿態闖入和占據輿論空間。市委宣傳部看到她那破舊的電腦,特地送來了一臺聯想寬屏的新電腦。原來那個破電腦,一開機就會發出拖拉機一樣的巨大響聲,但余秀華說,那個裝的是XP系統,這個是Windows8,還是原來的電腦好用。

宣傳部門希望余秀華以后能寫出一些宣傳鐘祥的好作品來。余秀華嘟囔著對《南風窗》記者說,我是寫不出來的,以后做不到,讓他們把這電腦抱走好了。

有保險公司的員工來到家里,說要送給她一份保險,她未置可否。她不是不想要,但是擔心其中附加著什么隱性的條件,比如以后要出席活動什么的,太煩。

“即便現在別人不提,拿了人家的,以后來請你,你也不好意思不去。”她說,“所以真要送給我,那要先說清楚,以后不參加任何活動的。”不過后來人家也沒再提起,她也不好意思主動再提。

除了《詩刊》那位賞識她、幫助她的編輯劉年,余秀華幾乎冷對一切外來的關心。她認為,劉年之于她是雪中送炭,而其他人全是錦上添花,她對錦上添花的事情雖不拒絕,卻也不怎么放在心上。

嘴上說不在乎,余秀華還是會忍不住打開網頁看那些罵自己的文章。

請她去參加活動或做節目的單位很多,余文海說不擔心女兒被騙,“她又沒錢”,但他也認為,別人也可能靠著她賺了錢不告訴她。

余家小院里來過20多家出版商,搶著要出她的詩集,“虧本也要出”。

有些出版社的工作人員磨破了嘴皮子,用盡各種招數,甚至近乎哀求地套近乎:“姐呀,姐,你不答應我回去沒法交代……”

然而余秀華這個南方婦女“無感”于這種北方式的親昵,依舊拒絕,只將版權許給兩家最早談好的出版社,這兩家都是在她爆紅之前便表達了出書意向。

余秀華寫過的詩有2000多首,足夠出10本書,而她又正好缺錢,不過她說以前寫的詩都不好,“而且一下子出好幾本書,太可怕了吧?誰要看啊?”

話語中包含著她對詩歌意義的自我理解,她覺得詩歌只對作者有用。“沒有什么社會功能,只是讓自己覺得身心愉悅,從心里來,到心里去,都是小眾的,跟社會沒有關系。”

她在一個局促的活動范圍內寫詩,寫自己的心事和自己的村莊,很少有超越自己和村莊范圍的關懷。她說自己從不與社會聯通,自閉于社會。不過,社會的強烈追捧,無疑揭示著余秀華的詩歌里有點什么特質,足以叩開一部分人的心門。

好些喜歡她詩歌的人,在寫文章分析她的詩歌的社會意義,但余秀華一開口說話,就像在向這些忠實粉絲們不斷扇耳光。“我寫詩跟別人有什么關系?詩歌本來就沒什么社會意義,它是很個人的事情。”

也許,正是這種在詩中漫溢著的強烈的個人自我關懷,幫助早已被物化的社會個體偶然間照見了遺失的自我。湖南文藝出版社編輯、《搖搖晃晃的人間》出版負責人陳新文說,現代人都有一種慌張心態,不能慢下來,有一種擔心自己被社會淘汰的緊迫感。在解決現實問題面前,詩歌也許是一種最無用的知識,但它能夠滋潤心田,恰好又是當前這個社會最有用的東西。

“余秀華的詩里包含著人心的共鳴—人的初心的共鳴,不管外面的世界如何變化,人心里始終存在這種共鳴空間。”

而余秀華明白表示,自己不在乎共鳴不共鳴。

好多詩人都有一個詩意的筆名,余秀華說:“我沒有筆名,因為我根本不知道自己會出名,我以前寫詩就不是為了給人看的。”

余文海感到很意外,以前他從不看女兒寫什么,也看不懂。“她以前用右手寫字,抖得很厲害,寫那些字啊,根本認不出來,考試有時得零分。現在報紙人家都不看,誰看你的詩?”

余秀華清楚地知道自己在被“消費”,但她從中也能看到一些真誠。

兒子也斬釘截鐵地說,沒看過她的詩。余秀華寫了很多憧憬愛情的詩,顯然并非寫給丈夫,而現在一提起她,就必然提到《穿過大半個中國去睡你》,這讓兒子和丈夫都很尷尬。

有記者問余秀華的兒子“你媽媽要去北京你有什么感想”,他就回答3個字:“我沒得。”周金香很希望內向的孫子(尹世平為上門女婿)能跟著媽媽去北京、成都轉轉,長長見識,但孫子都不理睬。

余秀華敏感而豐富的內心,讓她無法安分于與拉郎配的丈夫形同陌路的感情狀態,強烈渴望自己心動的愛情,但她同時又總是幽怨于自己“長得難看”。她對外部世界尤其是城市生活高度向往,她說城市嘛,“誰帶我去我就跟誰去”,然后馬上又會想,城市里可能還不如家里好,最舒服的是坐在自己的院子里曬太陽。

內心需求和外在條件之間的撕裂,是她個人痛苦的根源,以及她那些詩歌的濫觴,她需要一個出口去釋放這股巨大的力。

于是,她理解的詩歌的唯一意義,埋藏于此。

余家小院太熱鬧了,不但嚇跑了余秀華的丈夫和兒子,還“嚇死”了兔子。

余秀華原本養著幾十只兔子,周金香說,自從家里不斷來人,沒時間照管,兔子一只只的死去,死了十幾只了。余秀華的說法幽默又刻薄:“記者一來,兔子就死,母狗就懷孕。”

說話間,鐘祥市委宣傳部又帶著記者來了,但不是采訪,“只是來看看”。人們在小院的陽光下圍成一圈站著,周副部長指點著說:“周周周周,都姓周。”

內心需求和外在條件之間的撕裂,是她個人痛苦的根源。

最后一個點到的是周金香,余秀華的母親。“參觀”者都希望拉近一點彼此的關系,余文海顯得跟他們很熟絡,但他說以前自己從不認識宣傳部的人。來的人那么多,余秀華清楚地知道自己在被“消費”,但她從中也能看到一些真誠,感受得到一點溫暖。“有些小記者還是很可愛的,做朋友不錯。”

余秀華的出現釀造了一壇子酒,同時打翻了一壇子醋。酒奉呈于大眾,而醋流溢在“詩壇”。

發表詩歌難,出版詩集難,非自費出版更是難上之難。余秀華瀏覽著自己博客上的留言,感嘆“出名就是好,有那么多人向你約稿”。爆紅之后,一切的“難”對她而言似乎都變得輕而易舉,還供不應求。在這個寫詩的人比讀詩的人還要多的年代,粉絲是一種極其稀缺的資源,但余秀華僅憑公布的幾首詩,就獲得浩浩蕩蕩的粉絲潮的皈依,讓絕大部分皓首苦吟的詩人永遠無法企及。這無疑已經在心理上構成一種冒犯。

一些詩人,有的從理論角度予以批判,說她媚俗,有人甚至惡語相向,說她的詩歌是新生的“蕩婦體”,是“審丑藝術”,是“潑婦罵街”,是“黃色精神垃圾”,“德行不佳早晚是短命鬼”。

插圖/ANKEL

斯文的人們已經不顧儀態。有的“詩人”不發表文章,只是不斷轉發別人寫的批評文章,附上自己千篇一律的評論:腦癱詩人當選鐘祥市作協副主席。“腦癱”,被刻意向“腦殘”推擠。

陳新文說,很多人的詩歌寫不進內心,因為它們無法“自然生長”,寫得太熟練了,已經沉溺于技術性的花巧,難以有真正的靈性。但這些人偏偏還有精英情結、山頭意識,以自己為“詩壇”中心,一旦外圍有生猛的力量沖擊這個圈子,就很不適應,很驚愕,下意識地排斥。

余秀華說自己不在乎別人說什么。“罵我的人多了,管不過來。”她的口頭表達能力與打字速度都比常人差得遠,很難跟人爭論,所以罵余秀華顯得十分安全。

然而嘴上說著不在乎,卻又忍不住打開網頁來閱讀那些批評或者罵人的文章。如果是理論批評,她就“頭暈”,“佩服那些寫理論的人,一寫這么長,看都看不懂”。

如果是直接罵人,一樣也寫得很長的,她就轉過臉來說:“這些人真他媽無聊啊……”

“余秀華的詩歌水平不見得就有多高,但里面有生活的真,以區別于那些無病呻吟的東西。詩人們一直以來都在制造塑料花,沒見過真花,突然有人拿出來一朵野花,就眾聲喧嘩,毀譽交加。”在余秀華被世人所認識的一個重要起點—中國人民大學,一名教授對《南風窗》記者說。

從這個意義上說,余秀華的出現和躥紅,諷刺了“詩壇”,也諷刺了社會,隨之而來的擾擾攘攘,讓這個社會“既沒有共識也缺少個人理性判斷”的特性,展露無遺。

院子里,陽光下,一只高傲的母雞不時發出一串洪亮而清脆的叫聲。談著談著,余秀華已經伏在椅背上睡去,醉了一般。