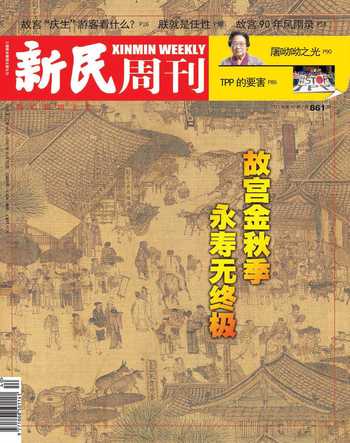

故宮的秋

秋天是北京最好的季節。秋天也是故宮最好的季節。

故宮生于秋天。1925年10月10日,正是北京最美的季節,故宮博物院誕生了,到今年恰好90周歲。在那個日子之前,它只能說是某個朝代的皇宮,屬于某個家族;那天之后,它能說是皇帝曾經住過的故宮,屬于全體人民。

秋天是故宮最好的季節,在于秋天的色彩與故宮最配。秋天是金黃色的,特別是在北京,尤其如此。老舍說過:“秋天一定要住在北平,北平的秋天沒有一樣不令你滿意的。”無論是香山還是北海,無論是圓明園還是什剎海,秋天都是金燦燦的一片。與金秋的北京媲美的,只有那故宮金色的琉璃,渾然一體,相映成輝,凝成了無與倫比的最美秋色。

秋天是故宮最好的季節,在于故宮在誕辰的喜慶氛圍里,總是會給大家帶來許多驚喜。今年的九十大禮特別豐盛,最大的變化就是以往看故宮,基本以中軸線上的三大殿為主線,如今開放的寶蘊樓、慈寧宮、午門-雁翅樓、東華門等區域,參觀者不僅可以“大路朝天”看中軸,而且可以“直走兩廂”觀后宮。包括乾隆母親的寢殿、“甄嬛”們的居所,等等,讓90歲的故宮煥發出別樣的風情。

故宮與秋天有緣,還在于它的興亡變遷,很多都是發生在秋天。皇宮的第一個主人是明成祖朱棣,在永樂四年即公元1406年,他為遷都北京,下令在北京城中心營建皇宮,永樂十八年即1420年落成,此后明清兩代共24位皇帝在這里居住統治天下。尾聲在1911年的秋天,10月10日的槍聲,宣告了皇帝作為這里主人的歷史結束。

鑒于當時的實際情況,退位的遜帝溥儀和皇室“暫居宮禁”。當時約定,遜清皇室在日后適當時候,應“移居頤和園”。但事實上,溥儀未有任何“移宮”之舉。雖然有清一朝已是歷史,但是溥儀留在宮中,始料未及地產生了不少后患。在1911年到1924年的13年間,遜清不少人日謀復辟,且由于收入拮據而開銷依然,宮中珍寶不斷悄然散失,結果是造就了琉璃廠一帶極盡風光。

又一個秋天到來了。1924年9月,第二次直奉戰爭爆發。10月23日,傾向民主革命的直系將領馮玉祥回師北京,囚禁了“賄選總統”曹錕,發動了震驚中外的“北京政變”。政變后,早就認為“民國六年張勛復辟,破壞共和,搗亂雖在張逆,禍根實在清廷”的馮玉祥,于秋末的11月4日,與臨時政府議決,清室“即日移出宮禁”。第二天,清遜帝溥儀被逐出宮。馮玉祥的“逼宮”,阻斷了宮中文物的繼續流失,為一座現代博物館的誕生奠定了基礎。

新的一個秋天,1925年10月10日,故宮博物院宣告成立。“是日萬人空巷,咸欲趁此以一窺此數千年神秘之蘊藏。”昔日皇宮完整地變身為博物館,平民百姓可以自由進出參觀了。故宮博物院的建立,是民主革命勝利的重要標志,是中國社會歷史巨變的重要標志。

還是秋天,1931年“九一八”事變發生,東北淪陷,華北一下變成在外敵的虎視眈眈下。故宮的寶藏面臨巨大安全隱患,不得不考慮搬遷。此后,共有5批13427箱珍寶被運抵上海。1936年,這批文物陸續轉至南京。“七七”事變爆發后,又奉命避敵西遷。抗戰勝利后,全部返抵南京。解放前夕,3批2972箱文物精品被運抵臺灣。解放后,大部分文物回到北京故宮,2176箱10萬余件留在南京。

郁達夫在《古都的秋》里寫道:“秋天,無論在什么地方的秋天,總是好的;可是啊,北國的秋,卻特別地來得清,來得靜,來得悲涼。我的不遠千里,要從杭州趕上青島,更要從青島趕上北平來的理由,也不過想飽嘗一嘗這‘秋’,這故都的秋味。”

那個時節,故宮的整理開放,遠不如今日,所以郁達夫沒有把故宮的秋色寫入文章里。如今,故宮博物院已經成為全國人民最想去看一看的地方,秋色與秋景渾然一體。

故宮每年都出一本日歷。2015年10月10日的日歷上,選了九枚“壽”為主題的印章,第一枚為“永壽無終極”。隔天,11日的日歷上,是一枚“壽星傳古貌”的印章。

希望故宮的美好,在經歷了九十金秋后,依然“永壽無終極”。