內(nèi)外兼修,塑造國際影響力

雷志華 烏元春

2014年11月10日, 中國國家主席習近平和夫人彭麗媛歡迎參加APEC會議的美國總統(tǒng)奧巴馬。

“外交不是一個‘世外桃源’,而是中國整體變化的重要組成部分,是國家內(nèi)政的某種‘延續(xù)’。”北京大學國際關系學院副院長王逸舟教授,在接受《南風窗》專訪時這樣評價中國外交轉型與國內(nèi)轉型之間的聯(lián)動關系。他認為,中國的國際地位與影響力正在經(jīng)歷從“量變”到“質(zhì)變”的飛躍。

在這個史無前例的轉型過程中,中國應該如何增強軟實力?如何打造自身的國際形象?如何在國際上發(fā)揮中國作用?如何讓國際社會適應中國的崛起?這些都涉及中國國際影響力的塑造問題。對這些問題,王逸舟教授一一剖白。

《南風窗》:前不久瑞典斯德哥爾摩大學宣布將關閉孔子學院,這被認為是中國在國際上推廣軟實力遭遇的挫折。中國在軟實力的構建和推廣方面存在哪些短板?有哪些可以進一步拓展的空間?

王逸舟:進入新世紀以來,中國有一個大規(guī)模“走出去”的長遠戰(zhàn)略:首先是中國經(jīng)濟走出去,中國企業(yè)走出去,中國人走出去。隨著這波洪流向全球鋪展,中國的文化與思想,包括中國領導人的發(fā)聲,也越來越多地在世界各地傳播開來。

如果單從孔子學院的總量來看,中國已同上百個國家簽署協(xié)議建立孔子學院,失敗案例還是少數(shù),不能“因噎廢食”。未來中國“走出去”,不能只是器物層面,比如建筑隊、能源產(chǎn)品等,一定要有思想層面,包括人文交流和文化傳播。

同時也要承認,外界對孔子學院產(chǎn)生非議的一個主要原因是,中國的孔子學院事實上由政府來主導。國家和政府這只“有形的手”太過明顯,并不符合世界多數(shù)國家的一般做法。

現(xiàn)在往往是我們太“自我想象”,很多事情按照單邊手法對外輸出,顯得較為生硬。這也暴露出體制性問題:要政府統(tǒng)一,要給口徑,這束縛了學者與媒體的自主性、想象力和創(chuàng)新意識。而文化又是獨立的、創(chuàng)新的,需要講不同的故事,現(xiàn)在卻變成了單一的外宣或政治口徑,自然會引起反彈。因此,中國的機制、體制需要進行改革,讓國家變小一些,讓社會變大一些。

《南風窗》:去年底,日本的一份研究報告顯示,在30個國家所做的民調(diào)中,習近平在10位國家領導人中是最受歡迎的。從國際關系的角度看,國家領導人的國際形象,是否也屬于國家軟實力的范疇?

王逸舟:每年年底或年初,一些國際媒體或研究機構都會列出類似參照,有值得討論的地方。毫無疑問,習近平主席在大國領袖、大國面孔中備受矚目。當然,習近平獲得廣泛好評,與中國崛起不無關系。

國家體量、發(fā)展速度和歷史文化等作為即時背景來烘托的話,再加上他個人在領導力上積極進取的態(tài)勢,對貪污腐敗、社會不公采取了更不容忍的態(tài)度,因此在國內(nèi)獲得高支持率,進而在國際上贏得尊重。

需要強調(diào)的是,國家領導人的作為和國際形象,既是硬實力,又是軟實力,其中包含很復雜的算法。首先,中國領導人在國際上贏得高分,既代表了中國的新形象與軟實力,反過來也有助國家硬實力的增強;其次,領導人強勢的風格、積極進取的外交并非“有得無失”、不存在任何風險,需要置于一定的背景和環(huán)境條件下來綜合考量。

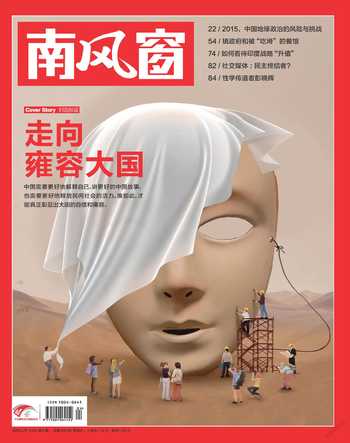

畫家張晨初創(chuàng)作的作品《中國角色》系列之一。

《南風窗》:主權糾紛是中國外交面臨的一個挑戰(zhàn),對中國國際形象塑造也構成了一定的掣肘。你如何看待近兩年來主權糾紛對中國國際形象的挑戰(zhàn)?

王逸舟:中國目前是全世界海洋糾紛數(shù)量最多的國家。對于新一代領導人而言,如何能使中國面臨的極其復雜的主權糾紛,尤其是海洋爭端等諸多難題,得到較好的安置與緩解,是一個重要試金石,也是未來歷史評價本屆領導層執(zhí)政成敗的重要指標。不可否認,這是一個特別高難度的公關方向。

在外交領域,頭號難題便是主權問題,因為它極其敏感,稍有不慎,就會引發(fā)國內(nèi)民族主義情緒,以及國外疑惑與反彈,觸發(fā)周邊地區(qū)緊張,甚至導致中美關系變局。即便我方布局周全,但由于海洋爭端涉及多方,起碼是雙方,因此短時間內(nèi)無法判別進退成敗。從中長期來看,我更傾向于把它看成是新一代領導人的外交試金石之一。

《南風窗》:中國有無可能在處理主權糾紛上,做到微妙平衡甚至良性互動?

王逸舟:周邊本是中國改革開放良好的外部環(huán)境,是過去30年間中國經(jīng)濟持續(xù)增長的重要源泉。因此,掌握好“維權”與“維穩(wěn)”之間的平衡,確實不容易。

美國哈佛大學教授傅高義曾指出,鄧小平的偉大之處在于,上世紀80年代初期,當時面對極端艱難的環(huán)境,幾乎所有國家都將中國視為敵人,鄧小平提出了“貓論”,以高瞻遠矚、充滿智慧的方式,讓中國經(jīng)濟迅速恢復,在國際上贏得全面好感。他強調(diào)不樹敵,不再強調(diào)意識形態(tài),這在毛澤東時代是不可想象的。各國紛紛與華建交、合作,甚至妥協(xié),代之以全新的世界形象,換來了中國后來幾十年的經(jīng)濟發(fā)展。

這是中國新一代領導人在解決爭端時,特別需要學習的“大智慧”。今天中國的外部主權環(huán)境更為復雜,國際壓力前所未有,如何建立起一種動態(tài)均衡,決策層應有創(chuàng)新的勇氣,有獨辟蹊徑的智慧。實際上,如果能夠平心靜氣,通過斡旋、妥協(xié)、擱置、國際法、多邊場合,才是更高明的策略設計。單純靠實力說話,不能解決深層次問題,而且淺表問題也是顧此失彼。

《南風窗》:中國國際影響力的提升,離不開對全球事務的介入。你提出了“創(chuàng)造性介入”的概念。你如何看待中國在應對烏克蘭危機、埃博拉病毒全球蔓延、“伊斯蘭國”崛起這些危機中的表現(xiàn)?

王逸舟:在過去一年中,面對全球性的事態(tài)和危機,中國外交的應對“可圈可點”。

埃博拉病毒在西非國家肆虐,中國援助在世界大國中表現(xiàn)最為突出。中國這次援非投入的反應非常快,給予的援助對當?shù)叵喈攲嵱谩_@彰顯出中國是真正把非洲“當兄弟”,此舉贏得了世界衛(wèi)生組織和有關國家的贊譽。

談到烏克蘭危機,中國政府的立場比較恰當。中方?jīng)]有公開承認“克里米亞入俄公投”的合法性,因為依照國際法確有模糊不當之處,且對中國自身無好處。對于西方對俄采取的“咄咄逼人”做法,中方在國際上也提出了質(zhì)疑。

“伊斯蘭國”問題比較復雜,它產(chǎn)生了新的全球性危機,幾乎所有主權國家都有擔憂,包括美國、伊朗這些敵對國家,也不得不聯(lián)手對付。面對錯綜復雜的宗教、民族糾紛,中方的表態(tài)則更為謹慎。

總體來說,中國外交對全球事務的介入,未來可以打出更多的“組合拳”,即每一次的介入不都是軍事發(fā)力,亦或是大規(guī)模的表態(tài),而是更多細致、幕后的工作。

《南風窗》:中國應該如何用“創(chuàng)造性介入”來提升國際影響力?

王逸舟:新年伊始,王毅外長訪問非洲五國,在調(diào)停南蘇丹沖突、撒哈拉以南地區(qū)矛盾中發(fā)揮作用,堪稱“創(chuàng)造性介入”的典型。中國的外交動作頗具建設性,既非充當“和事佬”也非“置之不顧”,而是充分尊重當事各方的權利和立場,力爭最大公約數(shù)的對話方案,同時提供力所能及的援助。

“創(chuàng)造性介入”一方面強調(diào)外交行為更具智慧,避免使用蠻力或“不作為”。另一方面也和實施主體有關,與中國外交的體制機制、政治決策、高層智慧密不可分,也就是“打鐵還需自身硬”。“創(chuàng)造性介入”不只是外交人士在現(xiàn)場的布局或斡旋,更是新世紀中國外交的轉型,涉及中國外交的國內(nèi)基礎。

現(xiàn)在中國外交自身應反思:實施“創(chuàng)造性介入”,打造外部全新態(tài)勢,要求國內(nèi)發(fā)生什么樣的轉型。比如提供更多優(yōu)質(zhì)的公共產(chǎn)品,國家繼續(xù)發(fā)力同時讓整個社會活躍起來,調(diào)動包括地方政府、企業(yè)等各個方面的積極性。其次,外交須獲國內(nèi)公眾理解和社會支持。

《南風窗》:習近平在去年11月APEC工商領導人峰會的講話中,明確表示“中國有能力、有意愿向亞太和全球提供更多的公共產(chǎn)品”。你如何看待提供國際公共產(chǎn)品對塑造中國國際影響力的意義?

王逸舟:從范圍上看,公共產(chǎn)品可以區(qū)分全球性與區(qū)域性。中國在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴援建了非洲大陸最宏偉的非盟總部大廈,可以說是典型的區(qū)域性公共物品,它在經(jīng)濟上的效果并不明顯,但是帶動了習主席所說的中國與非洲“命運共同體”意識,推動了其他領域和各個層面的合作,對中非關系成長意義重大。

未來,中國應大力提高公共產(chǎn)品的份額和數(shù)量。公共產(chǎn)品的大小,實際上是一國在世界層面發(fā)揮大國風范作用的標識。中國現(xiàn)在有著巨大數(shù)目的外匯儲備和GDP,這提供了最有利的條件。中國應該考慮向全世界派出更多農(nóng)業(yè)專家、商業(yè)顧問、青年志愿者、醫(yī)療隊員、教師、教授等,在這方面拿出更細致的安排與設計。

《南風窗》:你以前還提到一個問題,世界是否接受中國“和平崛起”的承諾,還存在不確定性。你認為應該如何破解這一難題?

王逸舟:中國崛起本身導致全球地緣政治經(jīng)濟與外交板塊發(fā)生劇烈變動,中國是否被世界理解和接納,其間的磨合度、和諧度將是未來很長一段時間的中外關系問題。

中國崛起目前面臨雙重矛盾:國際擔憂和國內(nèi)轉型。一方面,與西方主導的既有國際體系之間存在某種緊張,一個逐漸強大卻不同于西方意識形態(tài)的新興國家能否順利融入世界秩序,有待觀察;另一方面,中國正處于高速發(fā)展、矛盾多發(fā)的歷史時期,歷史遺產(chǎn)與快速成長的社會力量之間,存在各種沖突與不適應。

因此,這兩者之間形成復雜的內(nèi)政外交對峙,成為領導層面臨的最大難題。一方面,需要考慮自身的需求,即中國處在戰(zhàn)略機遇期,并在不斷發(fā)展壯大;另一方面,中國越來越成為全球性國家,需要考慮外部的責任。我們要客觀考慮外部對中國的接受程度,同時也包括中國能否真正改變對外部世界的固有判斷,世界能否實現(xiàn)和而不同、多元一體、合作對話。