西方視野里的中國形象

唐小兵

曾有一句戲言說,近代中國面對西方要依次解決三個問題:挨打、挨餓、挨罵,其實質就是戰爭中的軍事實力乃至綜合國力的崛起、解決貧困人口的溫飽問題,以及建構一套自成一體的價值體系以確立在國際社會的話語權這3個層面的議題。回溯歷史,這三者自然不可能如此清晰地構成一個前后關系,有時候三者是互為滲透、彼此交錯在一起的。

作為一個被儒、釋、道文明長久浸潤的共同體,中國在晚清以后的命運,以及在西方世界的形象,生動地寫照了近代中國在尋求富強、融入世界的歷史過程中的波瀾起伏,骨子里所折射的恰恰是所謂近代中國在三千年未有之大變局中面臨的“古今中西之爭”。

中國(人)在西方人心目中的形象,所反映的恰恰是東西方之間在實力、文明和話語權之間的較量。《馬可·波羅游記》是西方世界第一部廣為人知講述中國的著作,書中主要描述馬可·波羅1271至1295年間周游亞洲的過程,特別描寫了1275至1292年間,波羅住在中國并為蒙古皇帝忽必烈汗工作的經歷。美國著名歷史學家史景遷說:“在波羅公之于世的長篇故事中,中國有著仁厚的獨裁統治,幅員廣大,禮儀繁冗,貿易繁榮,高度都市化,商業往來獨出心裁,作戰方式落后。”可見,在波羅的記述中,中國是一個有著獨特文明體系的政治共同體,甚至在其描述江南風物的筆觸中,中國成了一個到處是絲綢、茶與瓷器等精致的生活物品的“天堂”,不亞于《圣經》里上帝應許的流淌著奶與蜜的迦南地。

明朝萬歷年間來到中國的意大利天主教傳教士利瑪竇在中國度過了漫長的時間,其在中國文化、語言和社會方面的造詣極深。在他寫給家人和教會高層的手稿中,中國是這樣一種形象:雖然名義上遠在天邊的皇帝是國家統治者,實質事務卻是由經過考試制度拔擢的文官系統掌控,日常生活則由復雜的風俗習慣所規范,如此,社會和諧才得維持。而且,勞工大眾各知其位,年輕人的婚姻均由父母妥為安排,纏足習俗使婦女安分地守在家中。此外,年輕人必須花費大量時間研讀艱澀的中文,自然減少了他們變得“放蕩不羈”的機會。半個世紀之后,在一個西班牙傳教士閔明多的記憶中,中國是“世界上最高貴的地方,宇宙的中心點,在所有陽光得以照射、萬物得以存活之處,那是最榮耀的帝國”。由此可見,在相當長一段時期內,中國在西方人心目中的形象是相當積極和正面的。

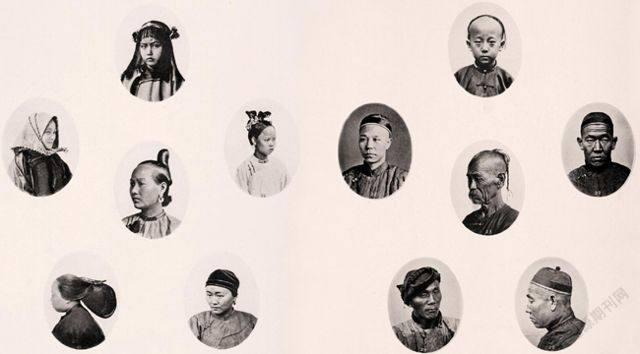

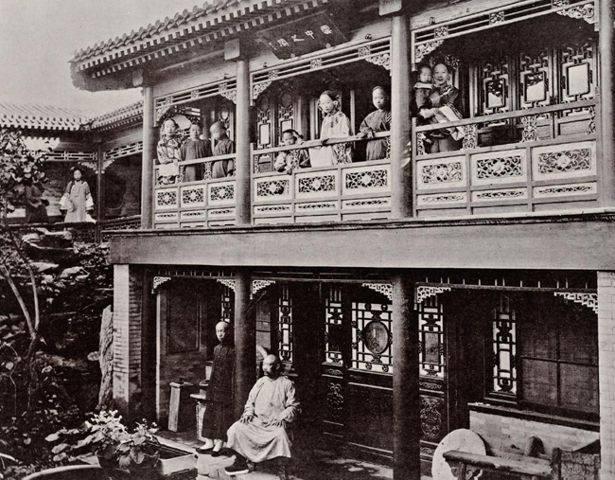

5bafbdf7fc5d8dcf824c7d50cfcec0991dffd3d6d162db7a7a9aa28bb87603581862年至1872年間,約翰.湯姆森(John Thomson)遍游柬埔寨、 中國和遠東地區, 拍攝了數百幅當時中國的圖片。

明清易代之后,清朝對外開放程度逐漸收窄,歐洲工業革命和啟蒙運動造就了一批強大的具有殖民主義內在動力的帝國。當英國使節馬嘎爾尼覲見乾隆帝遭遇巨大的挫折之后約半個世紀,據說在英國的議會,關于對華政策的主戰派與主和派進行了激烈的爭論,最后主戰派占據上風,“十字架與劍”就成為西方強勢介入中國的象征物,船堅炮利與宗教福音彼此支持,成為西方人征服中國的雙刃劍。為配合這種需要,在西方公眾社會中的中國形象逐漸發生翻轉。這在中國社科院文學所學者施愛東對于西方與中國形象有關的漫畫和插畫的出色研究中也有明確的反映,16~18世紀的歐洲人很少深入中國內地,圖書插畫中的中國元素,除了貫穿于整個16~19世紀的大辮子,出現頻率最高的中國元素主要是漢字、佛塔、涼亭、神廟、商鋪、轎子、碼頭、騎樓、牌坊、旗桿、龍紋、鳳紋、燈籠、紙傘、對聯、木船、水車、驛站、拱橋、城墻,以及紡織、節慶、婚禮、集市、抽煙、打牌、喝茶、演戲、放風箏、官員禮儀等。這些插畫表現了一個寧靜安樂的異域東方。

到了19世紀,大量的西方商人和冒險家開始深入中國內地,圖書插畫的中國元素也相應地擴增了。前兩個世紀出現過的中國元素依舊會出現在19世紀的插畫中,但是,從出現頻率看,表現寧靜安樂的元素明顯偏少,出現頻率最高的是頹廢的鴉片煙館、高大的北京城墻、戴枷的罪犯、路邊的乞丐、衣衫襤褸的窮人、求神拜佛的男女、推著獨輪車的老男人、威風八面的滿大人出行、道士或和尚、女人的小腳、熱鬧的剃頭攤、奢侈的宴飲、陰沉的街道、破落的神廟、舞龍舞獅、士兵操練、婚喪嫁娶、節慶活動、斗雞斗鳥等場景,描繪了一個停滯、野蠻、貧窮的異域東方。

1900年,西方的攝影技術已經非常成熟,許多攝影師尾隨八國聯軍來到中國,拍攝了大量中國圖片。在這些圖片中,出現最多的是八國聯軍的勝利留影,以及義和團員的砍頭照,其次是劫后的廢墟、蕭條的街道、雜亂的市場、荒蕪的皇宮、貧病的百姓、驚恐的路人,以及劫后余生的教民生活等,記錄了一個地獄般的東方廢墟。中國在西方視野中的形象,從顢頇、愚笨、專橫的“滿大人”形象,逐漸向“辮子龍”轉變,大量的辱華漫畫、言論都是借龍說事。龍本是中國文化象征,如今卻成了一個愚蠢而保守、狡詐而軟弱的復合型形象。1834年,德國傳教士郭士立公開聲稱:“龍應該被廢黜,基督應該成為這個遼闊帝國上唯一受到崇拜的王。我熱切地希望我們偉大的主用他萬能的手將中國從撒旦的奴役中盡快解救出來。”借助這樣一種宗教邏輯,西方對東方的殖民就被合理化了,西人來到中國就天然地具有了一種道德正當性和救贖激情。自然,西人對中國的影響也并非完全是負面的,西人介入中國是戴著雙重面具的,既有帝國侵略者的面孔,也有文明傳播者的角色。在這樣一個歷史進程之中,中國形象開始出現整體性的危機。對中國的蔑視,就是通過對這個共同體“物化”,以及對生活在這個共同體中的個人的“擬獸化”進行,19世紀初被西方社會廣泛引述的一個觀點就是:“中華帝國是一具經過防腐處理的木乃伊,包裹在絲綢當中,畫著一些象形文字:其內在的實質是一個處于冬眠狀態的睡鼠。”

標題

中國進入近代是從中英之間的戰爭開始,天朝也是從此逐漸走向崩潰,伴隨著清朝一系列對外戰爭的挫敗,中國在西方的形象不斷下跌,而在西人心目中的“中國形象”,又通過各種渠道進入中國知識人的閱讀世界,刺激起國人強烈的民族主義情緒。中國式的民族主義充滿一種悲情意識和創傷體驗,同時又彌漫著對漢唐盛世的回想和炎黃子孫譜系的追溯,在價值上又是以否定歷史文化傳統來逆向建構的,因此是一種極為復雜而極其脆弱的情感方式。最初進入中國腹地的一批傳教士,將中國社會生活中的圖景,用一種極為隔膜也因此極為夸張的筆觸傳播給西方世界,在這些人的日記、書信、回憶錄乃至其創辦的各種報刊中,中國人的衣食住行處處顯得不合時宜,尤其鄉村世界的溺嬰、男性長辮、接生婆、吸鴉片、小妾制度、祖先崇拜、中醫、衛生習慣、交通工具、農耕生活等各種場景觸目皆是,更不用說皇宮里的太監、嬪妃等。更見輕薄并且更刻薄的,則是西方記者把士子會試的文場比作“巨大的豬圈”和領事把官員頭上的頂戴比作“烏龜”,在自詡為文明人的西人看來這些無疑是“野蠻的象征”,由此而證明了中國人是“半開化的蒙昧民族”。從這些外在的表象出發,一些傳教士推論中國是一個“黑暗王國”,與之相應的是中國人“品性的卑劣和靈魂的墮落”。由于中國已被西人觀念中的野蠻所籠罩,因此在西人的眼里,中國很容易變成無處不野蠻和無事不野蠻。19世紀70年代美國駐上海總領事西華向華盛頓報告說:“在中國居留的洋人中間,占上風的傾向是在萬國的天平上把中國人貶到很低,說他們的智能低得可憐,譴責他們的道德標準,宣稱他們死氣沉沉,缺乏精力。”

面對這種帝國文明的強勢和貪婪,中國士大夫和讀書人,最開始以固有的“夷夏之辨”來處理中國與西方的關系,也就是用固有的對待傳統中國異族的經驗來處理中西之爭,以為這些“蠻夷”達成其目的就會回到其本國不再侵擾中國。也正因為此,當時的士大夫是很不屑與西人打交道的,在其書面和口頭用語中也時常將西人貶低為“禽獸”。但隨著接觸的增多和了解的深入,中國讀書人逐漸認知西方的制度、軍事、器物都有其優勢,于是在一種充滿屈辱感的被動現代化過程之中,中國人試圖“化西入中”,提出了中體西用論、物質文明與精神文明二元論等多種思想框架來試圖容納西學和西方。甲午中日戰爭的失敗讓國人創深痛巨,此后從沿海到內地的讀書人大都意識到回到三代之治是不可能救亡圖存的,中國要振興其在國際社會的形象,改變其“落后就要挨打”的處境,就必須“向西方尋求真理”,甚至有中國使節在英國居住一段時間之后,被其文明之風氣、有序之社會、政治之規矩所震動,認為古人所念茲在茲的“三代之治”也不過如此。這個歷史時期,中國在西方的形象就是一個古老而龐大的帝國,在緩慢而艱難地向現代文明國家轉身。

治晚清史的學者楊國強教授曾精辟地指出中國人的這一心路與理路:“從19世紀40年代開始,中國人是被拖著走進發源于歐西的那個世界歷史過程的。因此,與這段漫漫長路相表里的,始終是沖突和外患。然則世非大同,不能以大同世界視之,由沖突和外患喚出來的敵愾,便構成中國人身在中西交沖之間的民族心理防線。而在后來意義上的愛國主義和民族主義還沒有被編織出來之前,當日的中國能夠用來動員多數和聚合人心以支撐這種民族心理防線的,依然是古老的夷夏之辨和始終是古老的夷夏之辨。這個過程要的不是知識而是感召,因此夷夏之辨雖已入于窮境,而其聲勢則猶自綿綿不絕。與之相因果的,則是19世紀后60年里中國人的民族心理防線,又大半不能全脫懵懂、虛驕、自大和缺乏平等精神。然而也正因為有了這種同懵懂、虛驕、自大和缺乏平等精神剝離不開的東西,19世紀的中國人在西潮持續的沖擊下久處困境而以理抗勢,60年之間精神上猶存一副骨架,沒有出現整體性的‘奉洋若神’和自輕自賤。”到了20世紀初年八國聯軍侵華以后,中國人的這副精神骨架便逐漸土崩瓦解,“尊西崇洋”成為一種普遍的社會風氣,中國知識人也就將西方人強加的“文明VS野蠻”框架內在化了,進而認為自身屬于野蠻人、東亞病夫不斷地自我矮化,或者精神勝利法式的自我安慰為有待蘇醒的“東方睡獅”,因此“啟蒙”、“喚醒”或者說“國民性批判”就成為清末民初最重要的主題,在這種觀念的支配下,傳統中國的價值就棄若敝屣,西潮如滔滔江海奔流直下。

1980年,上海街頭日本化妝品的巨幅廣告。圖/Bruno Barbey

民國之后,中國參與一戰輸出華工,為中國的國際形象加分,而二戰時期,中國苦撐待變與日軍的長期戰爭,更是讓二戰結束后的中國在世界上獲得前所未有的尊重。中國在西方社會的形象相對更多元化,中國革命尤其是紅色革命在西方世界也有著強烈的回響。1930年代后期,美國新聞記者斯諾的《紅星照耀中國》將中國共產革命及其領導人首次介紹給了西方讀者,引起了西方人對“另一個中國”的興趣,在其妻子海倫·斯諾的回憶錄《我在中國的歲月》中更是對中國共產黨人的言行和理想贊譽有加。可以說 ,西方的左翼人士一直對紅色革命乃至后來的紅色中國有著強烈的好感,包括存在主義哲學家薩特、法哲學家科耶夫、語言學家羅蘭·巴特等人都曾經到中國來“朝圣”,1968年法國的五月風暴,也與中國“文化大革命”有著情感上的共振。當然與此平行是英美自由主義人士,對紅色中國的隔離、批評和妖魔化,這是冷戰格局下的意識形態反應。一直到尼克松訪華、中美建交、鄧小平訪美等一系列重大外交事件后,以美國為主導的西方世界才開始重新認知中國,自然,這有著一個漫長的過程。

時至今日,中國與世界的關系(主要與西方)仍舊是彌漫在中國政府和社會的最敏感的神經末梢。一方面,歷久彌新的中國渴望著被西方世界承認、接納甚至鼓勵,因此會主動呈現出開放、好客、包容的姿態,這是一種“承認的焦慮感”;另一方面,中國的核心價值觀與西方普世價值觀、中國與西方世界的核心利益,在一個全球化的格局之中時常發生摩擦甚至沖突,每當此時,近代以來的受辱、晦暗、執拗、苦澀的歷史記憶就會強烈地發酵,激蕩起朝野之間的一種激烈的反西方尤其是反美國情緒,恨不得一下子將西方價值觀念從中國社會完全清除出去。這里顯然有著一個對中國的本質主義想象,也就是預設了一個能夠不被西方污染的純真的中國。揆諸近代中國尋求富強追尋進步的歷程,西方顯然已經內化到中國這個本體之中,古今中西交纏一體難分彼此,因此,一些過分強調中西價值觀念極端對立或者發泄膚淺民族主義情緒的反西方言論,往往在效果上適得其反,進而強化了中國在某些西方國家和公民心目中的負面形象,也會導致抱持開放、多元而擁抱世界心態的國人的反感。