當前我國農戶融資需求的特點及其面臨的融資約束分析

李明賢 劉程滔

摘要:在制約當前我國農村經濟發展的眾多因素中,資金短缺首當其沖。調查發現,信息不對稱、金融機構的高信貸成本、缺乏主動服務農戶的意愿等都是造成農戶融資難的原因。從農村金融機構的成長路徑方面分析造成農戶融資約束的影響因素,發現農村金融機構的外生性導致其不能很好地適應農村經濟發展,不能很好地滿足農戶的融資需求。解決這些問題,農村增量金融改革要走內生成長之路;農村存量金融機構應樹立普惠金融的經營理念,承擔起金融企業的社會責任。

關鍵詞:農戶融資;融資約束;融資需求;金融改革;普惠金融理念;信貸成本

中圖分類號:F3239

文獻標志碼:A

文章編號:1002-7408(2015)09-0068-05

一、引言

改革開放以來,我國農戶獲得了農業生產經營的自主權,生產經營活動日益多元化,生產規模逐步擴大,先進實用生產技術不斷被采納,導致農戶產生了多樣化的融資需求。由于我國農戶的生產經營規模小、高度分散,因而農戶融資也表現出小規模、高度分散的特征,商業性金融機構向農戶提供貸款面臨著高成本和高風險壓力,所以對于農戶貸款往往實行信貸配給,只能夠滿足一小部分農戶的信貸需求。加上中國農業發展銀行業務單一,農村信用社都進行了商業化改革,正規金融缺乏滿足農戶逐步增長的融資需求的動力,使得農戶面臨的融資約束問題日益嚴重,農戶的融資需求無法得到滿足的現象較為普遍。

現代融資理論認為,融資約束是指經濟主體參與各類經濟活動的過程中,因受到自有資本不足的限制而選擇向正規金融機構融資時所遇到的瓶頸。金融市場發展的不完善是這類瓶頸產生的根本原因。融資約束導致經濟主體無法通過外源融資渠道得到足夠的資金支持以及時把握稍縱即逝的投資機會,這在一定程度上影響了社會生產規模的擴大和國民收入水平的提高。農戶融資約束是指農戶在經濟活動過程中缺少資金而選擇向正規金融機構尋求資金支持時所面臨的摩擦,即無法獲得資金或者只能得到所需資金的一部分。

農戶融資約束的相關問題引起了國內外學者的極大關注,學者們的研究主要包括:(1)農戶融資約束現狀的研究。專家們研究泰國、印度、菲律賓等國家的信貸市場發現,雖然政府部門致力于增加正規金融機構在農村的信貸投放,但是傳統的民間放貸者并沒有消失,廣大農戶仍然通過民間信貸渠道獲取他們所需的資金。可見,滿足農戶的融資需求不能僅僅依靠正規金融機構,高利率但借貸限制條件相對較少的民間借貸是提高農戶融資需求滿足程度的一個重要渠道。近年來,國際上廣泛提倡通過發展微型金融來紓解貧困群體特別是農戶面臨的融資約束,但其在發放農戶貸款時也會發生“使命偏移”,調查發現,一些微型金融機構為了追求財務效益而提高了貸款利率,導致一部分最貧困的客戶無力承擔高昂的貸款成本而面臨融資約束。[1]國內學者對農戶信貸可獲得性也進行了諸多研究,林毅夫(2005)認為正規金融在經濟較為發達的東部地區雖然起到了一定的作用,但難以滿足農戶日益增長的消費信貸需求,融資約束問題仍然存在。[3]賀莎莎(2008)、褚保金等(2009)、馬曉青等(2010)認為,由于正規金融機構往往實行嚴格的信貸配給,我國大部分農戶只能通過非正規金融渠道滿足融資需求。[4][5][6]李銳、朱喜(2007)對河南、山東、湖北、江蘇等10個省的3000個農戶的樣本數據進行計量分析,研究結果表明農戶融資需求未被滿足的程度高達7092% 。[7](2)農戶面臨融資約束原因的研究。早期學者對農村資金市場的研究發現,政府部門干預農村金融機構的貸款利率、實行貸款數量配額以及向農戶發放貸款的高交易成本是使得農戶常常面臨融資約束的原因。20世紀80年代以后,以Stiglitz(1981) 為代表的信息經濟學派認為除了不確定性、高交易費用之外,信息不對稱也是導致農戶融資需求難以得到有效滿足的重要原因。在信息不對稱的條件下,即便沒有利率等外生性因素的干擾,金融機構為了使逆向選擇和道德風險發生的機率降低,也會內生地實行信貸配給,導致農戶無法獲得貸款或者只能得到所需貸款的一部分,從而面臨融資約束。[2]張惠茹(2008) 認為中國農村金融市場上資金需求缺口較大,而金融機構與農戶之間存在的信息不對稱以及發放農戶貸款的高風險和高交易費用是這種資金缺口產生的重要原因。[8]梁爽等(2014)通過實證分析發現,我國農戶面臨的融資約束主要是“有限責任約束”,而正規金融機構要求農戶提供合適的抵押擔保品等非價格條件在很大程度上制約了農戶的融資能力。[9]此外,國內許多學者認為農村金融環境、農戶家庭特征、家庭財富與社會資本以及對農村金融機構貸款政策的了解程度等因素較為顯著地影響了農戶從正規金融機構貸款的可獲得性。

總之,學者們從不同側面分析了農戶面臨的融資約束問題,并對融資約束的內涵、現狀、形成的原因、影響因素等進行了較為深入的研究。但這些分析的開展沒有很好地與我國農村金融市場的特點相結合。基于此,筆者對湖南省長沙、岳陽、衡陽、吉首四市進行了實地調研,通過對數據進行描述性統計分析總結了湖南省農戶融資需求的特點及農戶融資約束的原因,發現信息不對稱、金融機構的高信貸成本、缺乏主動服務農戶的意愿等都是造成農戶融資難的原因。同時,從農村金融機構的成長路徑方面分析造成農戶融資約束的影響因素,認為農村金融機構的外生性導致其不能很好地適應農村經濟發展,不能很好地滿足農戶的融資需求。

二、農戶融資需求的特點及其面臨的融資約束狀況

為了了解農戶融資需求的總體情況,筆者按照經濟發展水平,選取了湖南省長沙、岳陽、衡陽、吉首四個市作為調查地區,采用隨機抽樣的方法,對248戶農戶進行了問卷調查,回收有效樣本問卷227份,問卷有效率達到9153%。有效樣本農戶平均經營土地面積為452畝,調查農戶家庭平均人口405人,166戶家庭有成員外出務工。

(一)樣本基本特征

從被調查者的性別、文化程度、健康狀況、主要職業等情況(見表1)看,調查樣本戶呈現如下特征:第一,男性當家作主——在調查的227戶農戶中,戶主絕大多數為男性,家庭融資活動主要由他們決策,他們對家庭融資情況更為了解;第二,文化知識水平普遍偏低——被調查農戶中,小學文化程度及文盲有55人,大多數農民是初中文化程度,占比為5374%,高中及以上文化程度僅占2203%;第三,健康狀況良好——健康狀況較差和喪失勞動能力的農民有14人,占被調查農民的比例為617%,其他絕大多數農民身體健康;第四,被調查農戶以普通農戶和兼業農戶為主,其中兼業農戶144戶,占比6344%,這些農戶家庭的主要勞動力在從事農業生產之外,兼業經營木匠、泥瓦匠、搬運工、修理、開車等工作,以賺取非農收入補貼家庭的生產生活性資金需求。

(二)農戶融資需求的特點

1融資需求普遍但單筆規模較小,不同類型和不同收入水平的農戶,其融資需求存在較大差異。根據調研數據,有借貸需求的農戶達到124戶,占有效樣本數的5463%,說明當前農戶在生產、生活過程中,普遍存在融資需求,農村金融服務水平還有很大的提升空間。有資金需求且已獲得正規金融機構貸款的農戶中,從金融機構申請貸款額度在5萬元以下的有38戶,占到有借款需求農戶總數的3065%,申請的貸款額度在5萬元以上的農戶有12戶,占有借款需求農戶總數的968%。由此可見有融資需求的農戶較多,但是大多數農戶的期望融資額度相對較小。其他有借貸需求但沒有向金融機構申請借款的農戶主要是通過親戚朋友或者高利貸等非正規金融渠道進行融資。分地域來看,吉首是貧困地區,農戶申請貸款的額度較小,申請額度在5萬元以下的占當地有借貸需求農戶的比例為75%,其中申請的最低貸款額度僅3000元。而長沙縣、寧鄉縣作為經濟強縣,農村的鄉鎮企業、私營企業、個體生產經營都非常發達,因而農戶資金需求的額度也較大,普遍在5萬元以上,一部分富裕農戶的借貸需求規模可達數十萬元。而岳陽、衡陽的經濟發展水平介于兩者之間,戶均申請貸款額度也介于兩者之間。

2農戶最希望從正規金融機構獲得貸款,但現實中正規金融貸款由于存在各種問題而無法滿足農戶的融資需求。調研數據顯示,有6068%的農戶最希望向農業銀行、信用社等農村正規金融機構借款,3032%的農戶最希望從親友處獲得借款。盡管從主觀意愿方面農戶更希望向正規金融機構借款,但是在現實生活中,農戶從親友處獲得的借款遠遠多于從正規金融機構獲得的貸款。農戶主觀上愿意通過正規金融渠道融資是因為其提供的金融服務有較高的專業化水平,有更多可供選擇的信貸產品,最為重要的是可以避免從親友處借貸可能遭受的“人情債”困擾。但實際上農戶從金融機構貸款的過程中也面臨各種問題,調查顯示,有5063%的農戶認為需要托人情關系,有7125%的農戶認為申請手續繁瑣,有4313%的農戶認為審批時間過長,另外有2125%的農戶反映貸款政策不透明,3375%的農戶認為貸款利率或其他成本較高,有20%的農戶選擇其他問題。而其中使得農戶貸款難的主要問題是貸款要托人情關系、申請手續繁瑣以及審批時間過長,這都說明正規金融機構缺乏服務農戶的積極性,沒有提高服務質量和發放貸款效率的動力(見圖1)。

在被調查的農戶中,只通過正規金融渠道融資的農戶占融資總農戶數的2446%,只通過親友借款等非正規金融途徑融資的農戶占4966%,2588%的農戶是兩者兼有(見表2)。

融資渠道只有正規金融只有非正規金融兩者兼有

占比2446%4966%2588%

數據來源:根據調查問卷統計整理

現實中農戶往往選擇非正規金融渠道融資是因為:其一,從親朋好友處借款都是以相互的信任為基礎,屬于信用借貸,沒有復雜的審批手續,也不會過多地限制資金用途,能夠較為迅速地獲取所需資金;其二,農戶單筆資金需求規模小但時效性強,碰到臨時性的小額資金缺口,可以很快獲得親朋好友的借款。正是因為農戶通過非正規金融渠道融資較為便利,使得非正規金融在農村較為活躍。當然非正規金融渠道融資的活躍本身也說明了從正規金融機構融資存在諸多障礙,農戶遭受到融資約束。

3農戶融資期限較短,多數農戶有延長融資期限的意愿,最需要降低融資成本。從過去發生借款的樣本農戶來看,農戶借款的平均期限為106個月,其中一年期以內的借款占所有借款的8231%,正規金融機構提供給90%以上農戶的借款期限都是10-12個月,有6923%的農戶希望金融機構將貸款期限延長至1年以上。農戶對生產性信貸資金需求的季節性強、時間緊,加上農業經營的風險較大,因此更希望金融機構有一個較為靈活的還款期限,以適應農戶資金流的特點。以小額信貸為例,農戶小額信貸的期限一般是半年至一年,有的只有三至四個月,而農戶從事規模化種植、養殖業和發展農產品加工等產業化經營,從投入到產出的生產周期較長,有的項目需要3-5年,有的由于生產周期中出現風險,需要等待下一生產周期的收益來償還貸款,等等。小額信貸期限過短、不夠靈活,與種植業、養殖業的生產周期不相適應。同時,在向正規金融機構借款的農戶中,有超過65%的農戶都認為利率偏高,問卷結果顯示如果利率下降,有203%的農戶表示會增加貸款。中國人民銀行最新公布的一年期貸款基準利率為51%,被調查農戶向農村金融機構貸款的利率普遍是在基準利率的基礎上上浮60%-80%,即貸款利率普遍在816%-918%,有的甚至是一浮到頂。考慮到農戶借款的成本,利率只是財務成本的一部分,很多時侯農戶從金融機構借款還需要請客送禮,還要花費時間成本、交通費等,這無疑使得農戶借款的財務成本增加,同時金融機構還可能提出較為苛刻的借款附加條件造成農戶借款存在隱性成本,與財務成本相比,從金融機構借貸的隱性成本對農戶融資行為的影響更大。

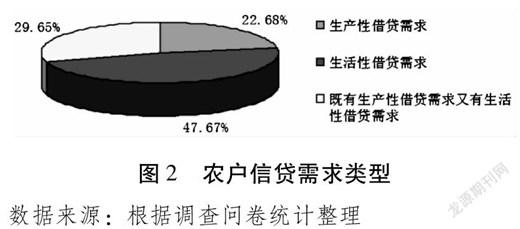

4農戶融資用途趨于多元化,以建房和教育為主的生活性借貸所占比例仍然較高;生產性用途的借款主要來自于正規金融機構,而生活性用途的借款主要來自于非正規金融。一般而言,農戶的借貸需求分為生產性借貸需求和生活性借貸需求,前者是指農戶因生產投資需要而產生的信貸需求,后者主要是指農戶因為蓋房、看病、婚喪嫁娶、子女教育等產生的信貸需求。[10]從農戶的資金用途來看,主要集中在購買農資和農機具、經商投資、建房、人情開支、日常消費(包括食物、服裝、教育、信息等)、婚喪嫁娶、醫療費用七個方面。按照戶數核算,發生借貸行為的農戶中有39戶有生產性借貸需求,占2268%;82戶有生活性借貸需求,占4767%;其余51戶既有生產性借貸需求又有生活性借貸需求,占2965%。可見,被調查農戶借貸用途以生活消費為主。主要的原因有:其一,被調查農戶家庭生產經營規模較小,收入低,自身儲蓄積累較少,特別是子女教育、修建房屋等需要大額支出,農戶靠自我積累往往難以滿足;其二,盡管近年來農村的養老保險、醫療保險覆蓋面已大幅提高,但與城市相比,農村的社會保障制度還不健全,保障水平還較低,導致農戶生活性借貸需求較大,具體見圖2。

通常情況下,生產性用途的借款有可預期的回流資金,還款有保障,與借貸資金流的可持續性要求相符,容易得到商業性金融的支持。正規金融機構通常對借款用途有嚴格的限制,因此農戶通過正規金融機構獲得的主要是生產性用途的借款,而生活性用途的借款往往通過沒有嚴格限制借款使用方向的非正規金融渠道取得。這樣一方面可能使得農戶以生產性資金需求的名義向正規金融機構借款,一旦獲得融資,就把資金用于生活消費開支,正規金融機構面臨的信貸風險增加;另一方面,農戶有生活性資金需求時通常不會考慮向正規金融機構借款,而是選擇向非正規金融渠道融資,金融機構的信貸業務范圍受到限制。

三、農戶面臨融資約束的原因

(一)信息不對稱

信息不對稱是指在資金借貸市場上農戶與金融機構對彼此之間的信息知曉不完全,使得金融機構在發放農戶貸款時面臨的不確定性增加,貸前調查和貸后檢查的工作量增大,這可能引發金融機構發放貸款之前對客戶的逆向選擇,也可能引發農戶在貸款使用過程中的道德風險。金融機構發放貸款之前,出于對貸款資產安全性的考慮,會對農戶的信用情況、還款能力、借款的使用途徑等進行調查,與大企業相比,農戶的經營管理水平低,沒有日常的生產經營情況記錄,沒有編制財務報表,在公開市場上能夠獲得的有關農戶的信用狀況、財務情況等信息極為有限,這加劇了農戶與金融機構在借貸過程中信息不對稱的程度,導致金融機構調查取信的成本增高。同時大型金融機構網點距離農戶較遠,被調查農戶家離最近的金融機構網點普遍在五公里以上。金融機構辦事人員與農戶之間關系陌生,走鄉串戶缺乏可能性,即使可能,由于金融機構行政審批程序復雜,決策鏈條過長,信息傳遞過程中失真、丟失等問題的存在,決策有可能不切合實際,也會影響貸款發放的時效性。

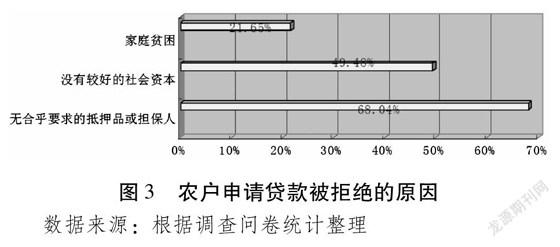

金融機構為了降低信息不完全帶來的損失,一方面要求信貸調查員對借款申請者進行貸前調查獲取信息,從而篩選出能夠保障信貸資產安全的質優客戶;另一方面通過讓借款者提供抵押擔保物的方式來提高貸款回收的可靠性,一旦貸款資金償還出現問題,金融機構可以拍賣抵押物品抵償債務。雖然通過貸前調查取信的方式能夠加深對借款申請者基本情況的了解,但是我國的金融機構面對的農戶數量龐大,居住分散,并且農村交通條件較差,走鄉串戶進行貸前調查的成本高昂,同時一些不確定因素的存在也可能影響信息的真實性。因此,金融機構發放貸款都需要借款者提供合適的抵押擔保物,激勵借款者控制貸款資金使用的風險,從而降低道德風險發生的可能性。然而,我國農戶當前普遍缺乏合乎金融機構要求的抵押品和擔保人,法律對于耕地抵押權的概念沒有清晰的界定,加上小規模農戶耕地面積小,農地承包經營權可抵押性差;住宅作為農民最主要的財產,不符合《土地法》允許辦理房產證的有關規定,當然也無法充當貸款抵押品。而且,因為農產品、農機具難以在短期內迅速變現,也不符合正規金融機構對抵押擔保品的要求。除了少部分農戶基于親緣、地緣等先賦性關系能找到合適的擔保人外,大部分農戶只得退避三舍。調查結果顯示,申請貸款的農戶被拒絕的原因中,6804%的農戶是因為無合乎要求的抵押品或擔保人,4948%的農戶是因為沒有較好的社會資本,2165%的農戶是因為家庭貧困,可見申請貸款農戶被拒的最主要原因是無合乎要求的抵押品或擔保人(見圖3)。

(二)正規金融機構信貸成本高,缺乏主動服務農戶的意愿

從制度經濟學的視角出發,衡量一項經濟活動能否正常進行除了需要考慮該項活動的收益,還要考量其交易成本。經濟活動交易成本較高也是導致活動難以持續開展的重要原因之一。農村金融機構的高交易成本主要是指高信息成本和高運營成本。金融機構要想在廣袤的農村地區獲得借款者的真實可信的財務狀況、資金實力等信息有較大的難度,因此不得不加大信息的調查、搜集和分析的力度,必然會增加發放貸款的成本。并且農村信息網絡發展落后,金融機構通過同業獲取借款者的信息非常不易。外生金融機構因信息不對稱而加強對農戶的信貸配給,結果只有一小部分群體能夠享用農村金融服務。運營成本高是由于農村單筆信貸額度小,而一筆信貸對應著一筆固定的貸款成本,這樣就無法形成貸款過程中的規模效應。高運營成本另一方面的原因是農村基礎設施(交通、網絡、通信等方面)薄弱,加大了信貸的成本。

正規金融機構因信貸成本高而缺乏服務農戶的意愿,甚至有很強的離農傾向。金融機構在農村的網點逐步減少是最直觀的表現。有關資料顯示,我國縣以上城市每萬人金融機構網點數以及金融行業服務人數平均約為農村的4倍, 2009年6月的中國人民銀行統計數據表明,全國共有2945個鄉鎮的金融機構數為零。2010年以來,中國銀監會把農村金融工作重點放在擴大鄉鎮基礎金融服務覆蓋面上,到2011年12月底,全國金融機構空白鄉鎮仍有1696個,金融機構在農村地區發放的貸款只占全國總量的15%。一些金融機構在順應農村金融改革潮流的過程中,提出了“拓展支農范圍,擴大支農信貸規模”的口號,把實現農業的規模化發展作為自己的使命,主要任務是支持大型農業生產加工企業的發展。然而這些金融機構的實際貸款目標主要是鄉鎮企業主或者農村進城創業人員,他們對于真正扎根于農村,想在農村創業或者擴大農業生產規模的農民群體的資金需求卻不予重視。當前,大部分農村金融機構都定位于商業化經營,首要目標是實現利潤最大化,而沒有平衡好高收益的財務目標和支農責任的社會目標之間的關系,很多金融機構為了實現財務績效而漠視了支農責任。最應該引起注意的是,一部分農村信用社已經改制為農村商業銀行或農村合作銀行,并且還在想方設法地舍棄名稱中的“農村”二字。一個金融機構的名稱與農村沒有任何關聯,又如何讓人們相信它能夠盡心盡力地為“三農”的發展服務呢?

(三)農戶面臨融資約束的根本原因在于農村金融機構的外生性

金融機構成長有兩種路徑,一種是外生成長,另一種是內生成長。現有農村金融機構基本上是政府為實現政策意圖,通過行政指令按自上而下的方式一級一級設立的,是一種強制性的制度變遷,它們成立的使命主要是為了振興國家工業,因此在發展過程中也就形成了重城市輕農村、重大中規模國有企業輕小微民營企業和農戶的慣性。它們發放的貸款更多是“錦上添花”,并不能很好地支持處于弱勢地位的農業農村經濟的發展,也無法合理地滿足農戶的資金需求。正規金融機構由于組織形式和業務流程相當規范,產品主要是根據大中型企業和城市居民的需求特點而設計的,在服務農戶方面和業務創新上缺乏主動性和積極性,難以開發出適合農戶需求的金融產品。當然,由于金融機構的準入門檻限制,外生金融憑借其天然的壟斷優勢在信貸市場處于賣方市場地位,因而缺乏主動開拓市場和服務農戶的動力。

內生金融組織是適應農村經濟活動的需要而產生的,在長期的共同經營過程中,與農戶建立了相互信任的關系并了解農戶的信息。在缺乏抵押品的情況下,易于與農戶達成信用關系,有著極大的天然優勢。內生金融活動通常發生在親朋鄰里之間,也就是說,在一定的地域范圍內,農戶之間已經知曉當事人雙方的信息和信用狀況,這意味著內生金融幾乎不需要開展貸前調查工作,很大程度上節約了調查取信的費用。同時,農村中的內生金融運營成本也較低。很多內生金融都是一種互助性的金融,不以盈利為目的,不需要承擔外生金融機構那樣高的設施費用。在內生金融組織中,農戶之間借貸的開展主要依賴血緣和友情等先賦性社會資本的存在,借款者會按時履行還款義務并向外界傳遞自己信用良好的信號,因此不存在外生金融機構面臨的“惡意賴賬”的風險。更重要的是,在村落中“賴賬”的農戶,貸方會以“閑言碎語”的方式將懲罰效應擴大,違約者的“惡劣行徑”會成為村莊眾人知曉的信息,無疑大大增加了其違約的潛在成本。按照理性經濟人的假設,借款農戶在考量“賴賬”可能帶來的收益和成本之后,必然會選擇按時償還本息。這意味著以關系型信用為基礎的內生金融較好地利用了農村的信息資源,從而可以有效降低“逆向選擇”和“道德風險”發生的可能性。

四、緩解農戶融資約束的對策建議

(一)農村增量金融改革要走內生成長之路

在農村金融改革進程中,既要深化對存量金融機構的改革,也要穩步推進農村金融的增量改革。農村金融增量改革要走內生成長之路,引導農村經濟發展中的自發因素順利成長為農村金融組織,要引導農村社區成員之間的資金互助,提高農戶信貸的可獲得性。符合條件的農村地區可以成立社區銀行,合理引導傳統的民間合會等金融組織向現代金融組織發展,政府應在加強監管的同時制定規范,明確內生金融的法律地位,推動其健康發展,從而使農村真實有效的信貸需求得以釋放,增強農村金融市場活力,促進農村經濟持續健康發展。

(二)農村存量金融機構應樹立普惠金融的經營理念,承擔起金融企業的社會責任

1金融機構要自覺承擔起服務“三農”的責任,通過貸款技術再造和業務流程再造來適應農戶的信貸需求特點,幫助農戶平滑消費支出,增加生產性投資,提升農戶的生產能力,增強農戶對轉瞬即逝的投資機會的把握能力,從而改善農戶的生活質量,減少和消滅貧困。

2金融機構發放涉農貸款時,應該依據農戶融資需求的特點,結合資金用途、農業生產周期靈活確定還款期限,如對于產出期較長的養殖業和林業貸款,可以延長貸款期限,允許資金跨年度使用。農村金融機構信貸人員要經常深入農戶,依據軟信息對其信用進行評定,據此來核定農戶小額信用貸款的額度。就貸款利率而言,按照央行發布的貸款基準利率和浮動范圍,對“信用戶”的貸款利率給予一定幅度的優惠,或者對按時還款的農戶進行適當的獎勵,鼓勵農戶守信重諾。同時,金融機構要根據農戶的生活性資金需求特性積極開發農村消費信貸品種,在對農戶小額貸款和聯保貸款制度進行完善的基礎上,通過努力拓展各類信貸業務(如建房貸款、醫療健康貸款等)的方式來滿足農戶因修建房屋、醫療衛生、婚喪嫁娶等引起的大宗生活性借貸需求。

3創新擔保機制。在農戶缺乏抵押品,又難以滿足擔保人條件要求的情況下,要創新抵押擔保機制,嘗試建立改革性擔保機構,配套完善農業保險制度,更好地為農戶信貸增信,分散農業信貸的風險。

參考文獻:

[1]Dehejia,R.,Montgomery,H.,Morduch,J.. Do Interest Rates Matter? Credit Demand in the Dhaka slums[Z]. ADB Institute Discussion Paper,No. 37,Manila,2007.

[2]Stiglitz,J.E.and A.Weiss. Credit Rationing in Market with Imperfect Information[J]. The American Economic Review, 1981,71(3).

[3]林毅夫,孫希芳.信息、非正規金融與中小企業融資[J].經濟研究,2005,(7).

[4]賀莎莎.農村借貸行為及其影響因素分析——以湖南省花巖溪村為例[J].中國農村觀察,2008,(1).

[5]褚保金,盧亞娟,張龍耀.信貸配給下農戶借貸的福利效果分析[J].中國農村經濟,2009,(6).

[6]馬曉青,朱喜,史清華.農戶融資偏好順序及其決定因素——來自五省農戶調查的微觀數據[J].社會科學戰線,2010,(4).

[7]李銳,朱喜.農戶金融抑制及其福利損失的計量分析[J].經濟研究,2007,(2).

[8]張惠茹.農村金融市場充足性缺口:實證分析[J].廣東金融學院學報,2008,(3).

[9]梁爽,張海洋,平新喬,郝朝艷.財富、社會資本與農戶的融資能力[J].金融研究,2014,(4).

[10]韓星.農戶信貸需求研究述評[J].理論導刊,2006,(12).

【責任編輯:孫巍】