出國當農民,哪那么容易

姜浩峰

一塊620萬平方公里的土地,究竟是落寞的“被遺忘的孤兒”,還是“在地球上你再也找不到這樣的一塊凈土”,全看描述者的角色。前一句話是俄羅斯遠東聯邦區民眾對自己家園的評價,而后者是俄副總理兼總統駐遠東聯邦區全權代表特魯特涅夫的描述。現在,就缺正在這塊土地上耕作的中國農民們的評語了。

中國人出國務工或者置業業已平常,而海外種地的國人群體,尚未得到更多的關注。事實上,特魯特涅夫所推介的俄遠東地區,早已不是中國人海外種地僅有的選擇地。澳大利亞、新西蘭,甚至美國、阿根廷,都能夠看到中國農民的身影,也能看到中國投資者的資金。而另一種生活方式之變,亦正在悄悄到來。一些都市人去海外買塊地,只為閑暇時去種種地、放放牧,體驗悠然見南山的愜意人生。

隨著中國人走出國門買地置業,國外當地人也多了些“讓我歡喜讓我憂”的糾結,反對者認為中國人的到來破壞了當地傳統,甚至認為他們是“新殖民者”;歡迎者則組團來到中國大力推介,希望中國人多多投資。

去外國買農地

俄副總理兼總統駐遠東聯邦區全權代表特魯特涅夫2014年底到北京打廣告——只要能招商引資進遠東地區,一切條件都可以談。在其來京招商之前,已經有大量中國人跨過黑龍江,北上謀生。其中有不少人從事農業生產。據黑龍江省農村勞動力轉移工作辦公室處長侯立宏透露的統計數據,2013年,黑龍江省共有17.7萬農民去國外務工。俄羅斯和韓國是黑龍江農民出國打工的主要目的地,去年僅這兩個國家就吸引了近14萬黑龍江農民。其中黑龍江人在俄羅斯投資開發了700多萬畝土地,吸引了很多省內農民外出。

“城鎮化的加速發展,土地資源日益稀缺,迫使中國不得不在全球范圍內為13億人的餐桌配置資源。”這是商人張仁武對中國人赴海外種地的直觀看法。與赴俄羅斯謀生的農民不同,張仁武看到的是更大的商機,這是一種眼光獨到的投資境界。作為國內較大的苜蓿顆粒供應商,張仁武目睹了近年來國內一波又一波的苜蓿荒。特別是2008年受三聚氰胺事件影響以后,國內奶牛優質蛋白飼料苜蓿草供應一直緊張。張仁武于2011年花1000多萬美元,在美國猶他州北部澤森小鎮買下了一個13萬多畝的農場。比起其在內蒙經營了十幾年的農場,猶他州的這個農場要大上好幾倍。“雖然我在內蒙古也有幾萬畝的農地專業種植苜蓿草,但是實踐證明在中國搞苜蓿草的種植,從經濟效益上來說可行性不大。”張仁武表示,他要把美國的陽光、土地、水資源的優勢融合到苜蓿草產品中,再將之返銷到國內。而隨著最近國內奶賤傷農牛奶紛紛倒入農田,張仁武又能將苜蓿草供應中國以外市場,可謂游刃有余。

與張仁武類似,某紅酒企業的老總張金山,于2012年早春,從一位德國人手中買下了法國波爾多地區面積最大的酒莊之——大幕愛酒莊。這個酒莊擁有180公頃的葡萄園,外加一座古堡。當時買下來的花費是1000萬歐元,而且是永久產權。張金山買下的不僅是葡萄園,還有一段傳奇歷史。“這里原來是一個貴族的古堡。這個貴族很有錢。當時,法國的皇帝就經常從這些貴族手里借錢。借的次數太多了,法皇還不起了,就借戰爭的名義,想把這個貴族滅掉。這個貴族聽到風聲,連同家人和騎士團伙,連夜掩埋了大批珍貴財寶,然后逃走了。幾百年過去了,這個財寶到底埋在古堡和葡萄園的何處,無人知曉。”寶藏之說也許是民間野史,但德國賣家出售古堡時酒窖里存儲的葡萄酒價值數百萬歐元,這樣算來,也是物超所值。

就怕桃園變城市

還有一群中國都市人,他們到海外購買農地,目的與黑龍江農民出外謀生、商人購置產業都不相同。他們買地的目的并不僅僅在于投資,更是去尋求一種全新的生活方式。他們中,既有張仁武、張金山這樣的大手筆,也有花銷幾十萬元就能成功者。

上海某廣告公司白領裘昱琳就做出了這樣的計算,或者說是“算計”:“我覺得去澳大利亞投資小農場,比較劃算。我做過調查,在當地相關法規政策允許的情況下,假如精打細算的話,50萬澳元可以買到8到10公頃的土地,這個價格相當于250多萬人民幣,在上海中環線附近買不到一套兩房兩廳的次新房。而在澳大利亞,假設購買到近10公頃土地,可耕作面積大約7到9公頃,包括住房和附屬設施,比如灌溉管道、積蓄雨水的水壩、儲水的水塔等等。如果再投入一些資金,可以買下一套二手的設備,比如拖拉機等等。有的時候這套設備就直接計算在農場的價格之內了。二手產品比新產品便宜得多,這是澳大利亞的普遍現象。哪怕是開過一個月的二手車,價格也要下跌30%左右。如此一來,我就可以在那里安頓下來了。”裘昱琳認為,她大可以在上海的冬日里,去往澳大利亞呆上半年,享受南半球的陽光。新浪海外地產總經理鄭翎昀女士則告訴《新民周刊》:“澳大利亞房地產市場數據研究表明,7到8年翻一番的金科玉律始終不變,良好的銀行杠桿利用加上長期持有可使個人收益最大化。”鄭翎昀認為,選擇海外投資,一定要看準那些經濟穩定、政治穩定、社會穩定的國家、地區。

2009年8月發生在緬甸的事件,從另一個角度印證了鄭翎昀的觀點。遼寧農民曹立發在緬甸種植大片香蕉,香蕉面臨成熟,卻全都爛在地里。因為當時那個地區武裝沖突,使得曹立發先求保命,逃回國內。

上海交大上海高級金融學院金融MBA項目主任吳飛,早年和一些人共同在新西蘭購置過一片土地,大家在土地上建房自住。這是一種追求田園牧歌般的境界。吳飛后來遇到的狀況卻大為掃興——本想享受鄉野之趣,卻因為自住社區建立后,周邊土地升值,迎來開發熱潮,鄉村變成了城市。既然當地也城市化了,那還不如回到上海。于是,吳飛飛回了上海。

供職于新西蘭FRAGOMEN律師事務所,任亞太地區客戶關系經理的江鵬波告訴《新民周刊》記者:“改革開放后,國內曾經出現過三次移民潮。最早是1980年代的‘洋插隊’,要么去日本‘留學’‘扒分’,要么去美國打工。接下來是1990年代到本世紀初,以技術移民和做生意為主,技術移民去澳大利亞、加拿大等為多,做生意的闖東歐;如今,第三波主要是投資移民,并且許多人并不見得是要去國外賺錢,恰恰相反,他們的生意、事業往往在國內,他們出國,主要是為了享受良好的空氣、水資源,還有就是為了小孩的教育。”

令吳飛擔心的則是,如果投資地城市化了,即使自己購買的資產升值了,也非自己所愿。

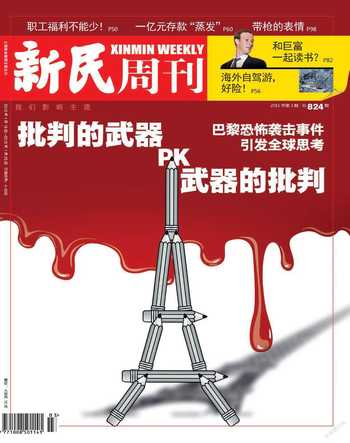

而“原住民”的擔心,則又是另一番值得考慮的問題。早在2012年,法國勃艮第當地媒體就曾爆料稱,法國小鎮吉夫海·香百丹的人們,對一位澳門賭場大亨買走當地葡萄園的事耿耿于懷。“法國的一項遺產落入外國人之手。”修理工貝特朗·巴魯霍說,“就像把埃菲爾鐵塔賣給了美國人。”

對中國“農民”設門檻

2014年12月14日,在六福金融主辦的“滬港金融互動迎來創富新機遇”創富中國巡回論壇上海站,財經專家李光一向《新民周刊》表示:“中國經濟增長全球領先,人民幣持續升值,外儲迭創新高。如果內地投資者把錢放在國際市場,投資成績一定好于投資國內股市。”李光一認為,雖然A股的漲幅驚人,但仍改不了吸引力差、財富效應更差的弱市形象。而全球資本市場風險遠比A股小,但收益卻遠比內地市場大。

2014年11月17日,國家主席習近平在結束二十國集團領導人峰會行程之后對澳大利亞進行國事訪問,雙方共同宣布中澳自由貿易協定談判實質性結束。這意味著,中國自加入世貿組織以來最大的自貿區談判在經過9年的努力之后終于塵埃落定。緊接著,期盼《中澳自貿協定》已久的澳大利亞商人們,就組團來到了中國的經濟中心上海。去年12月12日,“澳視先機·中澳企業家投資峰會”上,澳大利亞企業家向中國的潛在投資者進行了推介。記者現場觀察,作為潛在投資者的與會者大多并非企業主,而以企業白領、中小投資者居多。

“2013年中國購買了10億澳元的農產品。《中澳自貿協定》簽署后,意味著更多農產品可以進入中國。最近,有價值7.22億澳元的牛肉進入中國市場。所以我建議大家可以進行農場投資。”澳大利亞APR(Australian ?Rural Property)銷售總監卡爾·揚說,“比如昆士蘭、新南威爾士的養牛場。當然,投資方向不僅是養牛場,對于投資者而言,未來澳大利亞的牛肉產品會有高收益。紅酒、海鮮等商家希望減免關稅者,未來市場前景同樣看好。”卡爾亦表示,中國已成為全世界最大的奶制品進口國,占全球的38%。澳大利亞受益巨大。未來,不僅是嬰幼兒奶粉,還包括酸奶、牛油等關稅也會逐漸取消。比起歐美,澳大利亞靠近中國,成為最可行的出口國。牧場成為中國海外投資的最新項目。“這是投資一項屬于自己的土地和產業的機會,將來或可帶來數以百萬計的澳元的回報。擁有土地,在澳大利亞就有發展的可能性,土地的所有權能夠帶來持續的收入。”卡爾說。

可也有澳大利亞商人表示,投資澳大利亞土地,要看清風險。理查德森曾經在澳大利亞經營建筑咨詢公司,他告訴《新民周刊》:“作為海外投資者,如果在澳大利亞投資有所損失,必須事前承諾不投訴澳大利亞政府。同時,澳大利亞的土地產權分兩種,一種是永久個人產權的,一種是一百年使用權的。澳大利亞農場的種類有很多,其中以畜牧型農場和糧食型農場的面積巨大。尤其是畜牧型農場,面積幾千公頃的都算是一般的。投資大,風險也大。1980年代,澳大利亞有家庭農場8萬多個,目前已經減少到了5.3萬個。另一方面,澳大利亞地域遼闊,地廣人稀,農場數量巨大,灌溉是很困難的事情。

去年12月中旬,韓國濟州島知事元喜龍稱:“今后絕不允許中國投資者開發漢拿山山腰。”截至元喜龍發話之時,中國投資者購入的濟州島土地有592.2萬平方米。當然,其中大多數并非用于耕作,而是用于開發酒店、度假村,甚至賭場。根據韓國《中央日報》網站報道,中國人購買濟州島土地的原因,是為了獲得永久居住權。

再看巴西。過去,外國投資者只要在巴西注冊了公司,就可以大面積購地。但在2011年,巴西政府出臺了新政策,外國人購買超過100公頃土地,必須由巴西國會批準通過。之前,由國會批準的限額是5000公頃。此外,新法令特別規定,外國人購買土地不能超過每個鄉鎮可用土地的25%。

在美國,由于各州的法律不同,對于是否允許外國人購買農場的法規要求亦不同,艾奧瓦、明尼蘇達等農業大州就嚴格禁止外國人購買農場,而得克薩斯州則有條件地允許外國人在當地購買農場——外國購買者至少需要滿足在當地居住滿兩年、有穩定的工作收入、有良好的信用記錄這三個條件。

即使目前非常歡迎中國人前往買地的澳大利亞,假設前往買地、生活,也面臨許多實際問題。以裘昱琳的設想為例,假設她每年有一半時間呆在上海,另一半時間呆在澳大利亞,那么,她必定會面臨雇傭工人幫她照看農場的問題。江鵬波告訴《新民周刊》:“澳大利亞農場運作的各項成本中,人工成本高于國內。農業工人的工資,以男性全職工人為例,每小時至少要在25澳元左右。舉個例子,昆士蘭的草莓農場,2008年平均每公頃銷售收入超過18萬澳元,可成本接近16萬。其中人工成本占到40%以上。”當然,草莓屬于一個特例,采摘和包裝特別消耗勞動力。江鵬波警告,大約有20%左右的人會虧損,不過不是真的賠錢,而是農場的收益不足以讓農場主拿到平均水平的收入。另外,對于各項稅費,比如農場每年固定費用有土地稅、牲畜健康和病蟲害管理稅、水牌續費等,需要嚴格計算清楚。總之,投資海外做農民,絕不是件容易事。