文化與文明視野里的中西醫沖突

唐小兵

中國大陸科學家屠呦呦獲取2015年度諾貝爾醫學獎,再次點燃中國社會里的中、西醫之爭,圍繞著中醫是否是一種科學,中醫藥的藥效與副作用,醫療系統與毛澤東時代的醫療體制,中醫、西醫孰優孰劣等不同的議題,不同的個體從各自的知識結構、文化背景和生命體驗出發,都展開各自的價值論述,在中國的公共生活重新接續了晚清以降這個古老而又日久彌新的話題。

這次爭論的硝煙尚未熄滅,讓我想起1934年8月5日傅斯年在《大公報》言論欄目“星期論文”上發表的一篇評論《所謂國醫》,也是一石激起千層浪,引發了一場激烈的國醫(即中醫)與西醫辯護者之間的論戰。這場論戰可以看作1920科玄論戰在醫學領域的拓展。“中國現在最可恥、最可恨、最可使人短氣的事,不是匪患,不是外患,而應是所謂中醫西醫之爭……只有中醫西醫之爭,真把中國人的劣根性暴露得無所不至!以開了40年學校的結果,中醫還成問題!受了新式的教育的人,還在那里聽中醫的五行六氣等等胡說……到今天還在那里爭著中醫西醫,豈不是使全世界人覺得中國人另是人類之一種,辦了40年的學校不能脫離這個中世紀的階段,豈不使人覺得教育的前途仍在枉然!”

1948年5月,上海,小販在街邊兜售火蛇和中成藥。

顯然,在傅斯年等科學取向的知識人看來,中醫在一個現代的中國是沒有存在的價值和位置的,因為它在學理上無法自我證明其科學性,而在醫療效果的可檢測性和可預測性方面,也是無法像西醫那樣清楚明白。而新式學校取代傳統私塾,在傅斯年等現代知識人看來,就應該以知識再生產的方式完成從中醫到西醫的代際更替,將現代的醫療知識與醫療體系引入中國,造就強健而有科學頭腦的現代國人。

這可能是現代中國啟蒙故事里最具有傳奇性和悲劇性的一章,無論是魯迅在《吶喊·自序》中提及的救人的身體與救人的靈魂之區分,還是毛澤東發表在《新青年》雜志的《體育之研究》倡導的“文明其精神、野蠻其體魄”,或者從清末到民國流行的“睡獅論”、“東亞病夫論”等,都在隱喻中國人的身體與心靈都處于蒙昧與孱弱之中,都等待著被現代世界的啟蒙之光照亮。

因此,中西醫之爭背后,所隱含的絕不僅僅是個體意義上的醫療手段與醫療方式的選擇,而是牽涉到古老中國向現代中國的轉型,正如臺灣學者黃金麟在《歷史、身體、國家:近代中國的身體形成(1895~1937》里所論述的那樣,從勞動身體在19世紀末葉的深受鐘點時間的宰制,到軍國民運動的強調尚武和軍訓等,我們清楚地看到,一個超脫儒道身體觀的新式身體工程學正在中國興起。亡國的壓力雖然有助于化減舊有道德和倫常體系對身體的壟斷與支配,但也在這個過程中賦予身體許多新的政治使命。新民說中所闡述的諸種權利與義務,教育體系中所蘊含的學戰氣氛,法制改革中所包含的國家主義立場,以及公民和黨化教育中所包含的政治目的,都說明身體正受到的政治滲透。

顯然,黃金麟所言的儒道身體觀,基本上就是中醫藥視野下的身體觀,這一套身體觀自有其醫學傳統與感覺世界的支撐,也有其語言體系與運作邏輯,在中國社會數千年的維系里,也自然發揮著其基本上的作用,從中國文明的存亡斷續來看,其后果上的有效性反過來可以論證其存在上的正當性。

可是,近代中國的中醫所遭遇的是一個天崩地裂的古今中西之變和古今中西之辯。一言以蔽之,中西醫之爭,絕非僅僅是醫學上的論爭,而成為民族主義情感支配下的論爭和競爭,無論是支持者還是反對者,都陷溺在一種充滿創傷性和屈辱感的民族情感之中,支持者覺得中醫所象征的中國文明和傳統,正在遭受強悍的西方的質疑和挑戰,正在政府主導的醫療教育和醫療體系的偏向之下搖搖欲墜,從而捍衛中醫就成了捍衛中國文明的一場戰爭。

而從反對者立場而言,中醫所象征的古老中國的文明與價值,完全無法適應現代世界的要求,1840年代以降西方的船堅炮利導致中國一敗再敗的斑斑史實,就已經雄辯地證明了過去的那一套價值體系已經喪失了其維系一個現代國家的能力,為了實現民族的獨立、富強與復興,知識人必須像盜火的普羅米修斯那樣,不憚人言,不避災禍,引入以西醫、西學等為象征的現代文明與價值體系,在這種決絕的心境之下,對待過去就像壯士斷腕一樣充滿著民族悲情。

正是因為中西醫的論爭處于現代中國民族主義核心的部位,而中西醫與新式教育都內在于現代中國人的日常生活世界,成為無法回避的尖銳命題,才會導致其形成如此巨大的影響,以至于百年之后,仍舊余波未歇。

或許正是因為這樣的原因,1929年當國民政府宣布“廢止中醫案”,才會引起如此巨大的反響,其規定的六項規定包括“禁止成立舊醫學校、施行舊醫登記,給予執照方能營業,登記期限為一年、檢查新聞雜志和報紙,禁止非科學醫學宣傳”等,可謂招招致命,一劍封喉,激蕩起中醫藥界人士的大結盟來捍衛中醫存在的社會空間,在抗議的聲浪之中,這個提案無疾而終。

從國民政府與后來的新中國對待中醫的態度,也可以窺見兩個政黨與中國文化傳統的關系,國民政府的許多高級官員有留學尤其是留學歐美背景,因此崇尚以現代西學等為表征的科學文化,在科學與迷信的二元對立的框架里,就很容易將中醫藥釘在歷史的恥辱柱上,讓其背負導致國人積貧積弱的原罪。

而對于新中國而言,盡管也一度想廢止中醫,但迅速調整,無論是從醫療成本上的可接受性,還是從中醫藥象征著中國的民間傳統而言,冷戰格局之下的中國正是從對中醫藥的追尋上,試圖重新找回民族的文化自信與價值自覺。

對于屠呦呦獲獎,有一種評論正是認為屠呦呦的創造性工作都是在毛澤東時代做出來的,這充分地說明了對中醫藥的治療方式和效果的探尋,以及最終所獲取的舉世公認的成就,這也表明毛澤東時代“獨立自主”、“自力更生”的歷史內涵。因此,屠呦呦獲獎在一些知識人那里引發的是完全不同的反映,“新左派”認為這證明了社會主義體制的原創性,“自由派”認為屠呦呦連院士身份都不具備,墻內開花墻外香,這說明了現行科研體制的嚴重弊病,而“新儒家”認為屠呦呦獲獎證明中國的醫學乃至文化傳統,在現代中國仍舊有其不可抹殺的價值與意義。

中西醫論爭折射的是近代以降中國文化與西方文明相遇、碰撞所形成的理路與心路。美國政治學者白魯恂認為,中國自有其一套文明體系與語言符號,但近代中國知識人以夷夏之辨來捍衛自身的傳統,來抵御西方價值的侵蝕,最終因為西學的強勢、西方軍事和政經力量的侵入,而節節敗退,最終中國讀書人被動地接納了西方文明與中國野蠻的分析框架,所以辛丑年之后,改造國民性也就成為中國知識界的主旋律。

簡言之,在這個歷史過程中,中國知識分子自我矮化,中國傳統被闡釋為僅僅是一種全球視野中的地方性的“文化”,而不是一種具有普遍意義的文明。所以近代中國尋求富強的故事就變成了追尋歐洲現代文明的過程,也是不斷地抨擊和詆毀自身傳統(包括中醫)的過程。連民國之后的梁啟超在西醫外科手術失敗割錯腎之后仍舊堅定地為西醫辯護,只有從這樣一個視角出發,我們才能理解中西醫之爭背后深層的文化內涵與心靈史。

這一點從復旦大學醫療史研究學者高晞的論述也可洞察:“傳教士來華后需要向自己國家和傳教團證明,為什么要用醫學傳教的方式才能打開中國的大門。他們的解釋是:當時中國的老百姓,享受不到現代醫學的好處。在傳教士眼里,‘中醫體系中沒有解剖學和生理學、衛生學和公共衛生,沒有外科技術,沒有科學的疾病知識,婦產科是野蠻的接生術,嬰兒死亡率高,草藥豐富卻沒有藥物學管理標準,缺乏慈善精神等諸如此類的現代醫學科學的基本內容。”因此可見,中西醫相遇的背后,其實是一種正處于上升勢頭的歐洲文明與一個正處于下滑曲線的中國文化碰撞的過程,而中醫就成為追索失敗根源的“替罪羊”。

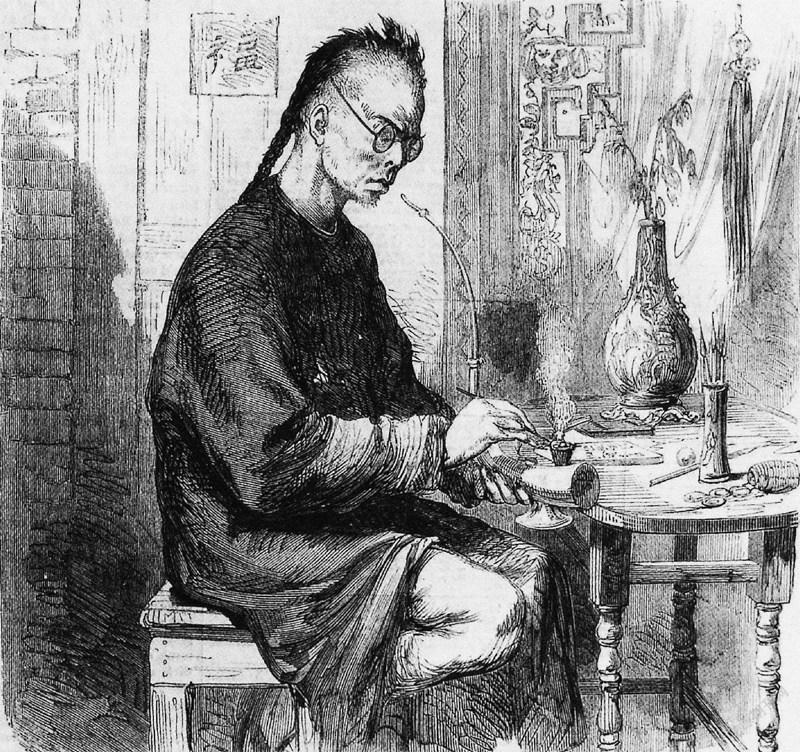

1859年3月26日《倫敦新間畫報》中醫(第三十四卷)

悠悠百年過去,中國崛起世界,經歷了跌宕起伏的100多年歷史之后,中國重新站在了世界的巔峰,以世界經濟總量第二大國的身份矗立于世界,富強之后再回首,一些人很容易對中國傳統產生“同情之理解”甚至“盲目之自信”,可是被污名化甚至被摧毀的東西要重建卻沒有那么容易。

中醫藥的傳統就成為一個顯例,如南開大學余新忠教授所言,中醫固守傳統是死路,但也有必要更加珍視傳統,“不僅要重新研讀經典,也應該去梳理和重新認識傳統中醫現代化的過程,即梳理中醫在近代發展和知識建構過程中的成敗得失,打破當代業已固定化的中醫知識體系對今人認知的鉗制。”可是今天的中醫學校教育方式,又能夠培養出幾個能讀懂古醫術、理解古代文化的學生?

屠呦呦獲獎開啟了一種可能性,它點燃了很多中國人在百年創痛與屈辱之后的民族自信的激情,但我們希望它孕育的不是新一輪的反西方甚至敵視西方來追尋民族文化獨特性的激情,誠然我們需要反思在近代中國的新陳代謝之中,中國人是否過度妖魔化了我們的傳統而神圣化了西方的文明,但也需要警惕那種矯枉過正,從一個極端跳蕩到另一個極端的做法與思維。

即此而言,屠呦呦獲獎應該成為中國人心平氣和地來面對中國與西方、傳統與現代、新與舊之爭的契機,這就如同《文匯報·文匯學人》的深度報道《中西醫之爭,道不同也可相為謀》所指出的那樣:“放寬歷史和現實視野,現代西方醫學未必見得是醫學唯一正確形式和進展方向。但是,不管哪種醫學體系,都不可能涵蓋并解釋整個世界,中醫、西醫都有其存在的必要。社會成熟的標志是人們對于各種事物的認知和寬容程度的深化,把健康托付給哪個醫學體系的選擇多了,碰撞在所難免。中西醫學不應互相排斥、水火不容,畢竟放棄哪一個,都是放棄一種對生命和健康的探索途徑,放棄一種治病救人的可能。”