重建鄉村教育,從校長開始

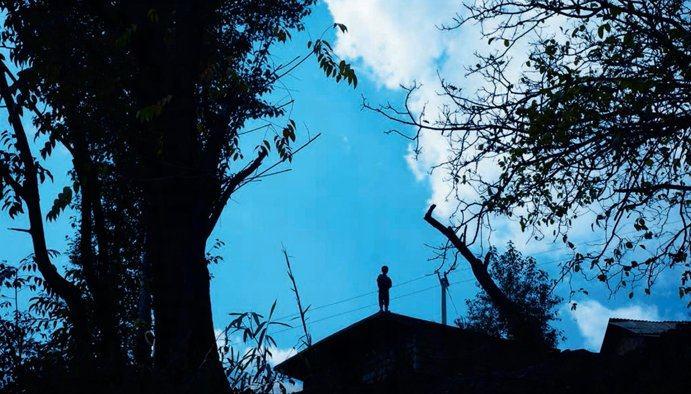

周末,留守的鄉村兒童站在自家房頂上,打量著外來訪客。攝影/袁建勝

畢節4名留守兒童自殺事件過去一個月時間,當地不再傳出相關消息,所幸,年幼生命消逝引發的社會思考沒有停止。留守的社會現實尚難改變,如果照看孩子們的老人無法給予他們慰藉,那么,還有誰能夠為他們提供精神港灣?

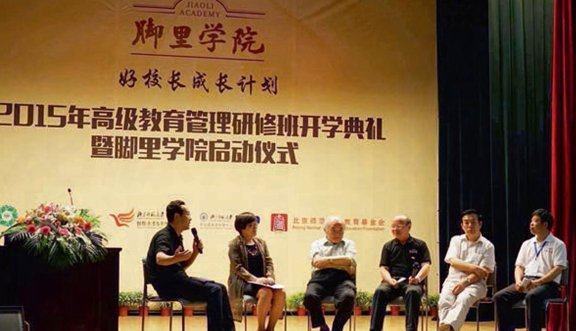

6月22日,一場名為“鄉村教育發展的原動力在哪里?”的論壇在北京師范大學輔仁校區舉行。著名人文學者錢理群和數位教育界專家,與40位來自貴州偏遠地區山村中小學的校長一起探討如何讓鄉村教育重拾原動力。

錢理群21歲大學畢業到貴州安順任教,直到39歲考取北大研究生離開,錢理群說他把最美好的年華,都獻給了貴州,離開之后,也一直關注貴州教育的發展。這位年長的學者沒有掩飾對當下教育狀況的不滿——“我已經拒絕談教育了”,但這一次卻興致勃勃,他說,他是“奔著一線的貴州老師們來的”。

教育關乎人心,在家庭教育嚴重缺失的鄉村,教育更關乎一代人的成長甚至社會的穩定。鄉村教育該如何重建?論壇當天,一項名為“腳里學院”的公益項目啟動,項目試圖通過對鄉村學校校長進行全面培訓,提升校長的修養和素質,正如項目理念所言:“一個好校長就是一所好學校。”

把重建鄉村教育的重任放到校長單薄的肩膀上,你可以認為是一種理想主義,但也是一種務實的路徑選擇。

鄉村校長的現實世界

如果問貴州省威寧縣羊街二中校長吉學勤:你從事鄉村教育的原動力是什么?他會告訴你一個具有魔幻意味的真實故事。

多年以前,吉學勤外出辦事,回家時天色已晚,獨自一人走在漆黑寂靜的山間小路上,遠處隱約閃爍著燈光。突然,路邊竄出一個人,手里一把明晃晃的砍刀——搶劫!

吉學勤懵了,他從未遇到過這樣的事,也不知道該如何應對,只是瞪大眼睛,對著面前這個影子。逆轉來得太快,兩人的對峙瞬間結束,劫匪失聲叫了出來:吉老師!然后轉頭就跑。吉學勤立即認出,他是之前自己教過的學生。有驚無險,但吉學勤五味雜陳。

比起吉學勤,范光留對校長的記憶則充滿溫情,現在,他自己也是一名中學校長。學生時代,老校長摸過他兩次頭。

第一次是一個夏天的夜晚,范光留攛掇另一個同學,晚上偷偷在校園一角沖冷水澡,正沖得暢快,一回頭看見老校長手里拿著高壓鍋蓋上的橡膠軟圈,盯著他。范光留當時嚇得心都涼透了,他知道老校長平素威嚴,生氣了會打人,誰知道這一次老校長沒有批評,而是使勁摸了一下他的頭說:去,趕緊擦干,睡覺!

另一次是范光留母親去世,那時候他還在讀初三,請假出殯,回來就看到老校長在等他。“當時他摸著我的頭,有3分鐘,但是一句話都沒有說。”范光留一直記得這兩個細節,老校長卻忘了,每次提起,老校長總是擺擺手說,這些哪里記得住。

“70后”范光留現在是駐地在威寧縣的畢節市第三實驗中學校長,小時候在村小學讀一年級。一次,一戶村民家著火,房子燒了個干凈,為了不讓這家村民挨餓受凍,村支書決定占用校舍,范光留就沒書讀了。幸好舅舅堅持,接他到自己村里繼續上學,他得以繼續學業。

范光留講的這個故事,像是一個比喻,是貴州鄉村教育惡性循環的縮影——因為條件和基礎都差,在經濟發展、突發事件等各類情況之中,教育首先要做出犧牲,30年前如此,現在仍然沒能完全跳出這個循環。

貴州師范大學教授、原貴州省人大常委會副主任顧久,10多年前曾任畢節地區(2011年設市)行署副專員,當年推行“兩免一補”政策(免教科書費、免雜費、補助寄宿生生活費政策),入學率大幅度提高。該地區缺少校舍,很多適齡兒童無法按時入學,地區政府決定利用有限的資源擴大校舍規模,教育局的領導拒絕放低建筑安全標準,地區政府卻別無選擇,只能強令教育局快速推進覆蓋,以后再陸續加固。

顧久感慨說:萬一發生地震,我們將成為歷史的罪人。顧久有一位來自山村的學生曾經說過一句話,讓他印象深刻:我們都是天養大的孩子。

貴州省威寧縣東山學校校長張海明,介紹了目前貴州偏遠山區的基礎教育存在的問題,首先是家庭教育的缺失。當地留守兒童(含單親、單孤、雙孤情況)眾多,缺少家長的陪伴和教育情況比較普遍,即使在家的父母,也對孩子的教育關心不夠,其根本原因是父母本身也沒怎么受過教育。

“我們學校是9年一貫制學校,學生2211人,老師106人,服務半徑6公里,涉及5個村,家長受教育年限平均只有3年,也有不少是文盲,這是歷史遺留問題,改變是比較慢的。”因為山路難走,東山學校的很多學生入學較晚,七、八、九年級的學生不少到了16周歲,家長出外打工,有時候也愿意帶上孩子,多掙一份錢,回來建好房子,面子有光。

2013年的貴州省威寧縣木槽小學,只有兩個班,因為地震造成教室損傷,學生改在板房里上課。攝影/袁建勝

老師的無力感

貴州山區一些學校墻上貼著標語:“學好知識打工掙大錢”,老師為防止學生輟學,家訪給家長做思想工作通常也會表達這樣的觀點,這看上去確實降低了對教育的追求,但實際上又是一個策略性的無奈之舉——說別的,家長不一定有動力配合學校教育。

孩子本身學習動力也不強,因為資源缺乏,教學水平較差,當地高考錄取率低,高中的錄取率也不高。以威寧縣為例,每年初中畢業的學生約3萬人,高中招生不到1萬人,學習中等以下的學生,初中畢業通常是立即出去打工,對學費減免的中專和技校也不感興趣——反正畢業后也是做一樣的工,何必浪費一兩年?

師資缺乏,老師工作繁重也是普遍的現象,教師流動率較高。東山學校老師總數106人,3年之內內外流動的有20~30位,通常是有經驗的老師考去縣城的學校,再補充剛畢業的年輕老師到農村,而且仍然缺少音樂、美術、體育等素質課程老師。

即使如此,東山學校因為學生多、教師多,按學生數分配的教育經費也相對較多,算是情況比較好的,更偏遠的教學點,通常只有幾位老師,幾十到百來個學生,師資更加缺乏。威寧縣黑土河中心小學校長陳波說:“我們學校的音樂、美術教室早就準備好了,一直沒有老師。”

有限的老師不僅要承擔繁重的教學任務,還要配合上級教育部門管理、整理各種文件,為留守兒童做定期的關懷工作等等。特別是針對留守兒童的工作,老師們用了大量的時間和精力,卻很難產生效果,有很強的無力感。

據某學校校長介紹,此次畢節市七星關區4個孩子自殺事件發生后,深夜2點上級緊急通知,要求普查留守兒童情況,第二天上午全體教師停課半天整理材料,中午按時提交。

東山學校校長張海明最近收到一個好消息,威寧縣舉辦的學生運動會上,東山學校在開幕當天即獲2金1銀,他很高興。面對鄉村教育的現實困境,他有一個“悲壯”的追求和目標:“作為校長,我應該讓孩子們有尊嚴地學習,老師能有尊嚴地工作。陶行知先生講,生活即教育、學校即社會,對于我們貴州西部的學校,我的理念是辦成‘無公害’學校,學生對社會無害,對家庭無害,對他人無害。”

威寧縣教育局黨委書記蔡朝友提供了這樣一個數字,2008年前后, “兩免一補”在威寧縣引發一場“震動”,適齡兒童入學率大幅度提高,威寧縣“一下多出6萬多人”,加速修建了18萬平方米校舍,當年新招教師3492名。

近年來中央針對西部地區持續推行“特崗教師”計劃,鼓勵師范類大學畢業生深入偏遠地區工作,補充學校師資。2015年6月8日,國務院發布《鄉村教師支持計劃(2015-2020年)》,要求地方各級人民政府采取切實措施,加強老少邊窮島等邊遠貧困地區鄉村教師隊伍建設,縮小城鄉師資水平差距。

近年來貴州山區的教育有加速發展的趨勢,硬件、師資等硬件軟件配置的標準都有明顯提升,在解決教師流動問題時也想了辦法,比如給偏遠地區的老師提供額外補貼,額度也在陸續提高。

但是資源優化的效率仍然不足,解決了基礎問題,提升的問題就凸顯出來,而且難度更大。特別是偏遠地區的教學點,師資只能滿足教學基本需求,一方面素質教育非常缺乏,課程無法開展,另一方面年輕教師的專業水平也急需培訓。

著名人文學者錢理群和數位教育界專家,與40位來自貴州偏遠地區山村中小學的校長一起探討如何讓鄉村教育重拾原動力。

“腳里學院”是個樣本

作為教育專家,北京四中校長劉長銘,經常深入北方農村開展公益活動,他聽完鄉村教師的介紹之后說:“一個老師能堅守到農村已經很不容易,不能沒有區別地提要求。我很希望給這些老師一些建議,孩子們最需要的是心靈成長和性格養成,不要把城里孩子的標準,放在農村孩子身上。”

上海外國語大學附屬雙語學校高級語文教師樊陽在頤和園為鄉村學校校長講解歷史與文化。攝影/陳嘉雯

作為民間力量,很多公益機構和個人也在嘗試參與鄉村教育發展的事業,在補充和提升偏遠山區師資、培訓、文化等方面,有很大的空間。“腳里學院”是一個樣本。

位于貴州黔東南自治州的腳里小學,是一個典型的山區教學點,戈友公益基金會2010年發現這所小學時,只有一、二兩個年級,兩位老師。基金會向這里派駐了兩位長期支教老師,增加了三、四年級。幾年來,狀況沒有明顯變化,仍然是只有兩位老師,最新的改變是,其中一位老師已經考取了研究生,即將離開,急需補充師資。

基于提高資源利用效率考慮,“撤點并校”看上去是這里更好的選擇,但是當地村民堅持要留下腳里小學,因為距離它最近的中心小學,孩子不能當天往返,只能住校,一二年級的孩子很難照顧自己,又在某種程度上區隔了和家庭的聯系,很多家庭選擇推遲孩子入學時間。

據戈友基金會理事長、腳里學院院長程雯介紹,2010年以來基金會對貴州為主的鄉村學校進行持續、深入調研后發現,一個好校長在一所山村小學里,扮演著至關重要的角色。機構隨后啟動“好校長計劃”以及與之相關的“骨干教師培訓計劃”,數年來組織約200位山村校長走出大山,進行培訓和訪學,“送課下鄉”活動將優秀教師資源引入大山,與山區老師進行深度交流和學習。

作為“好校長計劃”的升級版,“腳里學院”進一步整合社會資源,由包括俞敏洪在內的19位企業家、教育家、教授組成理事會,為校長提供教育、管理、教學、文化訪問、北京打工子弟學校走訪在內的模塊化、體系化培訓。

北京師范大學也剛剛針對西部教育問題,推出“2030中國未來鄉村學校計劃”,還請到世界級管理大師彼得·圣吉擔任顧問。北京師范大學繼續教育學院院長王文靜介說“我想當下中國鄉村教育里,有一種來自基層的校長和教師的浩然之氣,這就是鄉村教育的原動力。”王文靜說。

中國的鄉村教育,過去最被關注的是軟硬件的短缺,缺少對理想、信念的培育和激發。“教育整體我們管不了,但是我可以從自己做起,從身邊做起,老師從改變課堂開始,校長從改變學校開始。”王文靜認為,要相信人性是向上的,孩子們心里都有善的種子,有天生的好奇心和朝氣,只要符合人性的基本要求的理念,就是好的教育。

對于鄉村教育,錢理群鼓勵校長們丟掉自卑。“教師的動力就來自學生,教育的全部意義和價值,就是來自學生,這就是源源不斷、無窮的動力。鄉村教育有自己的優勢,不要有過于自卑,總覺得自己落后。”

既然是“原動力”,只能激發和培育,這種培育,既包括更加細致的城鄉之間雙向溝通、對現實問題的理解和持續展開的行動,也包括在利益保障之外,對處于基層一線的老師和校長給予足夠的理解和尊重,特別是尊重他們在教育規律方面的研究和創新。

關于鄉村教育原動力的討論,在有著90年歷史的輔仁大學舊址舉行,初夏,這座曾經的皇族深宅,綠影婆娑,無處不是美。教育,不僅是傳授知識,更是尋找人性之美,傳遞精神與希望,鄉村教育,更需要這些。