中國習酒的中國敘事

李淳風

習酒鎮,是貴州習水縣一個小鎮,位于赤水河北岸,因其為習酒產地而得名。而習酒名稱的由來,可遠溯至古習國,時在周朝。

史載,秦漢時期此地就有美酒名世,漢武帝曾飲現在習水地方所產“枸醬”,贊譽有加—“甘美之”。

酒在中國社會,是一種最具廣度和深度的文化意象。習酒是酒中一味,是一個特指名稱,但當我們把它放入中國社會與酒的關系中來考察的時候,這個名字則具有了一般化的描述功能。

子曰:學而時習之,不亦說乎。

習,是中國傳統經驗主義思維體系的主要認知手段,而酒作為一種典型的經驗主義產物,它天然與“習”相連。

習,是人的社會化過程,了解社會運行的規范與法則,遵從它,從而順暢地與人互動。

有意思的是,酒在中國傳統社會、現代社會,都包含一種規則意義—嚴肅場合的禮儀,對于度的把握,人生觀、價值觀,以及人的審美與表達。

一個人怎樣飲酒,代表著他的學習成果、修養境界。因為酒的另一面,是讓人亂了方寸,失了進退。

所以清朝段玉裁說:“賓主百拜者,酒也。淫酗者,亦酒也。”

故飲酒之前,須有“習”的過程。

傳統上中國又是一個精英主義社會,“習”是教育,培養方向是社會精英。只有成為精英,才有機會折沖樽俎,以酒為禮,以酒作兵,以酒助興,杯酒釋兵權,斗酒詩百篇。

在古代,窮人喝酒的機會并不多,窮地方對酒的需求也很少。因為酒來自糧食,它的對立面是匱乏:食不果腹,哪有余糧釀酒?

依照這一思路,習酒產地,位于赤水河畔,山巒層疊,草木幽深,疏遠廟堂,也就遠離精英群體,又非魚米富庶之鄉,為何此地卻名酒林立,群星璀璨?

答案是市場需求—清代鹽運。

清朝乾隆時期,劃永、仁、綦、涪四岸為川鹽入黔的主要口岸,與長江相通的赤水河,成為仁岸鹽運的主要水道。于是,大量商賈、船工、纖夫、力夫從四面八方匯集于此,其中多勞力之士。

在這個由陌生人構成的移民社會里,強身、解乏、驅愁、交際、治病、療傷,都需要用酒,而從外部運來的酒量,不敷供應。于是,精明的商人由中窺見商機,在二郎灘等場鎮開設槽坊,增加本地供給。

這就是習酒誕生的決定論邏輯,從歷史意義上講,它產生于一種特殊的社會結構。我們從中可以看到,它超脫了酒的精英屬性,而由社會的中下層需求催生。

當然,社會因素可以推動酒的產生,可以促使人們研究釀酒工藝,但還不足以形成酒的品質,還需要一個精彩萬分的協作過程的介入。

品質上,半由人工半自然。

當地出產高品質的糯紅高粱、小麥,赤水河里經過紅壤滲濾的富含礦物質的水,群山環抱、氣流穩定形成的穩定氣生成菌落形態,一同構成了成就習酒品質的自然要素。

其中最不可復制的是微生物環境,這是習酒生產過程中的一個肉眼無法得見的“隱形社會”,十幾個有益菌種在其中扮演著各自天賦的“社會角色”,自行其是,又有機團結。人們給它們設計好流程、控制好時間、掌握好火候,它們便分工協作,共逞其功。

各種溫厚的香味,在有益菌的緊密配合下生成、轉化、交融。

使用同樣的配方,一致的工藝,甚至由同一批釀酒師操作,都無法在習水以外的地方釀造出同樣的習酒,這已經被社會公認。今天,科學可以解釋其中緣故,但不能解決這一問題,因為這個過程是生命參與的,無法簡化為化學過程。

這就是經驗主義的魅力,它往往能把科學的、藝術的和哲學的冶于一爐,一同在某件事物上呈現出一種生命性的結合狀態。考察一個社會的時候,我們把這種狀態稱之為有機團結,好酒,很大程度上正是那個“細菌社會”有機團結的結果。

蜜蜂群被認為是相當接近人類等級森嚴的階級社會的一種生物組合狀態,它生產蜂蜜同樣要經過一個發酵轉化過程,但它是出自本能的的機械團結,也許正因為這一點區別,好的蜂蜜,就可以在異地達到同樣的品質。

不可復制的自然地理天賦,在卓越的組織保障下,形成了產品的不可替代性。

二郎灘紅軍背水戰斗地。

習酒作為一個企業,本身也是一個地域性的小社會,這個小社會的社會要素結合狀態,同樣影響到酒的品質。20世紀90年代中期,因為資金緊張、忙于基建、放松質量管理等原因,習酒曾經歷過產品貨架期出現懸浮物、沉淀物的質量危機,進而造成成本危機和信譽危機的艱難時期。

直到1998年,習酒進入茅臺大家庭,“無情不商、誠信為本”經營理念的確立與貫徹,修正了傳統上對商業行為的貶抑性認識,重構了習酒與消費者的關系,也重建了企業小社會的制度與文化,“酒品”(酒的品質)重生。

真正的飛躍出現在2010年,這一年37歲的張德芹掌舵習酒。內部管理上,他是一個善于從文化角度讓組織實現有機團結的領導者。他對已故習酒精神領袖陳星國的躬身一祭,以及對習酒傳統的自覺尊重與真誠認同,一下子賦予了這個小社會各部分以生命功能。

惟其如此,才對得起那個在老窖里努力著的、獨一無二、永不疲倦的微生物“隱形社會”。

德國思想家馬克思韋伯認為:“只有在理性的國家中資本主義才能發達起來。”他的表述非常嚴謹,傳統中國不具備明顯的理性主義特征,但資本主義并非不存在,只是未能“發達起來”。

19世紀60年代以前的習酒,主要以作坊形式生產,未見正規化的企業組織,與其說是因為欠缺理性,不如說是因為沒有充分的市場條件。

在糧食匱乏到不足以支持釀酒作坊運作的時期,人們仍然沒有忘記對技藝的傳承與開拓,仍在經驗領域孜孜以求。1966年“黃金坪酒廠”臨時負責人曾前德率隊研制出大曲酒,品質頗佳,為爭取縣領導支持,在沒有密閉的盛酒容器的條件下,用豬尿包盛裝,派人步行一天送往縣城。這一故事,至今仍是習酒人前進的精神動力來源之一。

改革開放以后,尤其是國企改制以后,中國的經濟理性主義開始被市場培養起來,并被不斷釋放,工業化社會的運作邏輯被普遍接受。

理性如何與經驗共處,在中國的白酒生產領域是一個很重要的問題。有生命的中國美酒,必須與工業化生產保持足夠的距離,否則就可能精髓盡失,但警惕工業化,則難免造成效率與成本的損失。

面對擾攘的市場以及全社會井噴的財富狂熱,習酒表現得十分理智,堅持著傳統的質量信念。長久以來,習酒的基酒以質量過硬聞名業內,它甚至向茅臺供應基酒。

在赤水河畔的峭壁之上,習酒興建了超過1500個窖池,每個窖池深3.6米,可以盛放28噸糧食。整個制作過程均遵循古法,采用條石窖發酵,大曲貯存時間長達六個月才投入生產使用。相比習酒歷史上的任何時代,此時的生產規模都是不可思議的,如果采用機械化手段,既可省錢又能省力,但習酒始終在每一道工藝上堅持人工釀造。

當然,組織形態上則必須向理性主義看齊—采用現代化的企業治理結構,才能回應一個已經變化了的社會。這個社會的主要特點是,絕大部分人都已擺脫了匱乏狀態,成為酒的消費者,市場巨大而分散,而且跨越國界。

此時,習酒應該用怎樣的方式和無遠弗屆的消費者群體交流?我們觀察到,它啟動了文化機制,提出“君品文化”,“崇道務本、敬商愛人”,隨酒傳播一種君子品格。

君子不器,君子行大道于天下。習酒年年助學濟困,行之不疲,并一直把帶動所在地周邊百姓致富作為企業終極目標之一,以此詮釋自我,也詮釋傳統。

這樣,就它就不會離開民族文明的懷抱。

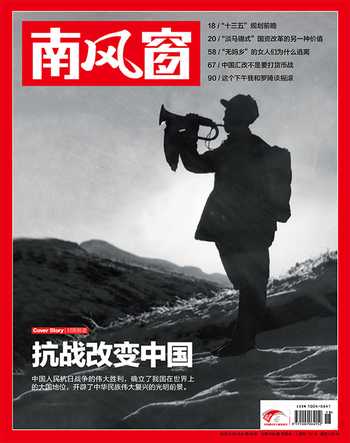

習酒與新中國,本亦淵源深厚:紅軍四渡赤水,曾在二郎灘受到當地百姓照顧,以自釀白酒(習酒前身)為戰士擦洗傷口,振奮精神。酒不僅是酒,還是中國人的精氣神。

當此抗戰勝利70周年之際,我們應該給中華民族的英雄們肅然酹下一杯美酒,以此牢記,我們今天所能享受的一切,包括美酒本身,都不是天然賦予、理所當然。

這杯美酒,同時應敬呈給為民族的文明積累付出過辛勞的所有先輩,他們一代接一代,持續構建了一個燦爛的文明體系,如釀甘醴,傳之子孫。