今年的困難比去年還大

沈洪溥

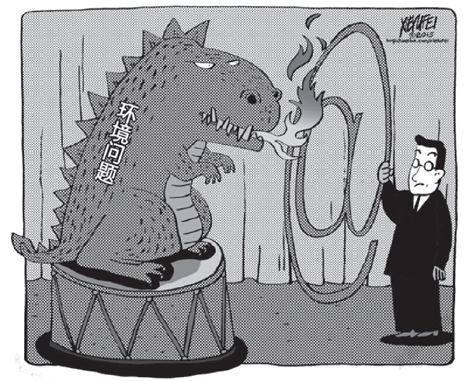

漫畫/謝馭飛

十二屆全國人大三次會議上,李克強總理在政府工作報告中宣布,將2015年經濟增長率目標定為“7%左右”,為10多年來最低。這表明,無論是主動或是被動,中國將告別不惜代價地追求高增長的時代,唯有通過經濟改革、結構調整,才可能轉向更高質量的穩定增長。官方謂此為“新常態”。

“新常態”之“新”,當是新困難、新挑戰增多的時期。看各種論述,講得多的是挑戰。挑戰最核心的就在于增速下行,困難或問題往往因增速下行而生。這毋庸諱言。因為經濟增速高漲時,經濟蛋糕在不斷做大,有增量利益可以釋放,用于紓解乃至化解矛盾。而當經濟增速回落,增量利益不夠多或者消失時,蛋糕就要變小,要蛋糕的人并沒有少,胃口反而可能還被吊高了。這就要觸及存量利益調整,改革也就將進入攻堅階段。

要有充分的思想準備,這之后的經濟波動,將可能引爆許多歷史積聚的矛盾,乃至觸發相當多的社會經濟問題。

盡管許多媒體解讀稱,對于中國這樣一個大型的經濟體來說,7%的速度依然很快。許多經濟學家們也宣稱,政府應不希望看到中國經濟在多年的高速增長之后出現自由落體式的下滑,保持經濟“中高速增長”對于提高人民生活水平、創造就業機會和發現新的增長動力都至關重要。結論仍然指向投資,無非是從房產開發轉向鐵路基建等領域;股市還是要漲的,因為中小創是“中國創造”的支撐。

這都是自說自話,無關宏旨。無論7%是不是“保增長”的政策底線,也無論“自由落體式下滑”是不是刻意渲染“硬著陸”風險,事實是,即使實現了7%,即使年內避免了增速回落過快,我們也還是要面對一個個具體問題。比如,經歷長期高增長之后,我們如何在經濟增速放緩期間,保持就業的增加,推進結構調整,保持政府和居民收入的穩定,維護和保持生態環境等。

有一些問題已經凸顯出來。首先是分配。經濟降速會讓分配兩極分化更加觸目,政府此時會面臨重大選擇。工資福利到底依賴市場機制,還是依靠行政力量去塑造 “合理”的分配結構?

其次是金融體系的系統性風險。經歷兩次降息后,市場利率沒有明顯松動,社會融資總量持續萎縮,這不利于投資對經濟發揮推動作用,也無益于引導資金流向實體經濟領域。表外萎縮的同時,非正規融資渠道飛速發展,P2P等渠道的資產規模快速擴張,銀行體系的資金流失明顯,不扶正固本,就可能導致系統性風險隱患。

第三是結構調整,“中國制造”的優勢還能維持多久?是否要主動放棄海外市場的占有率等既有優勢?最理想的產業結構,當然是美國那種第三產業唱主角,唱歌跳舞拍電影向全世界輸出價值觀,然后自己印鈔票換別人家東西的模式,且不說這種模式不可模仿,就是美國到后來也存在戰略項目空心化問題,乃至造橋、高鐵、火箭等項目都要外包。前車之鑒,不可不察。

第四是生態環境。環境議題已經引爆,人們對環境代價的耐受度正在下降,雖然目前主要反映在城市中產階層的輿論中,但長久來看,政府面臨的壓力會越來越大。鋼鐵、水泥、有色等重資本、高耗能行業有不少具有強周期性,影響就業人口眾多,削減之后復產的難度很大。如果“新常態”階段對這些產業清理過快,后續的措施跟進不給力,可能會導致整個產業鏈的崩塌。傳統產業走高端化、精細化的道路是方向,但有個過程,能否成功,誰也不敢打包票。產業工人和企業家術業有專攻,要他們今天上午煉鋼翻砂,晚上搞移動互聯,那是妄念。再說,產業鏈如生態圈,有吃肉的,有食草的,也有單細胞生物。唯多樣化才有演化,才有進步。而新常態既然有諸多困難,那就更要講和諧共生、共同進步。

正如李克強所說,“今年的困難比去年還大”。事實上,困難將變成常態。政府因此需要更謹慎地衡量政策的長期和短期影響,審慎抉擇。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (作者為經濟學博士)