對建筑結構抗震課程教學的思考

任曉崧 郭雪峰 周球尚

摘要:建筑結構抗震是一門土木工程專業學生的必修專業課,該課程涉及內容多,學習難度大。搞好課程教學的關鍵是激發學生熱情和培養學生興趣。在課程教學實踐中,逐漸形成以反應譜理論、概念設計為主線的教學理念,并突出結構變形能力的重要性。本文結合課堂教學情況和學生反饋信息,從地震震害特點、抗震設防原則、地震作用計算和概念設計及構造措施等四個方面對課程教學要點進行討論。

關鍵詞:建筑結構抗震;變形能力;課程教學;教學研究

中圖分類號:G6420;TU3 文獻標志碼:A 文章編號:

10052909(2015)04005504

在中國經濟高速發展且越來越受全世界矚目的大背景下,中國工程教育在高等教育中的地位也變得日益重要,一方面中國工程教育按照傳統教育模式為社會輸送了大量的工程技術人員,對繁榮中國經濟起到了重要作用,另一方面是如何盡快適應未來中國經濟轉型需求培養高端實用的工程技術人才[1-2]。土木工程專業屬于傳統工程教育范疇,按照市場需求和工程實踐從內容設置、教學設置等多方面進行相關課程的教學改革顯得十分必要[3-5]。

“建筑結構抗震”是同濟大學土木工程學院土木工程專業本科學生的必修專業課,也是國家和上海市的精品課程,國家精品資源共享課程。該課程涉及力學類課程、結構類課程等內容,還和現行的各種結構規范、規程密切相關,學習內容多,難度大。筆者在長期承擔該課程教學過程中,根據土木專業學生的理性思維能力和計算機應用能力強的特點,在教學過程中強調基本概念、基本理論、基本措施等內容,利用學生助教的橋梁加強課程學習情況的反饋,力求在精品課程建設有所突破[6]。

一、從震害認識地震及地震作用的特點

近年抗震問題備受關注和頻發強烈地震所造成的嚴重震害相關。什么是地震?地震作用有何特點?地震是如何引起結構破壞的?這些是課程教學的要點。

從字面解釋,地震就是地面的振動,和雨、雪、雷、雹等類似,是一種自然現象。全世界每年發生的地震約達500萬次,其中絕大多數地震由于發生在地球深處,或者它所釋放的能量小以致人們難以感覺到。人們能感覺到的地震,即有感地震,占地震總數的1%左右,美國地質調查局在其網站給出了世界范圍內過去24小時所發生的2.5級以上的地震情況和30天內強烈地震發生情況(http://www.usgs.gov/),也匯總了1977年至今強烈地震的相關資料等。中國

國家地震局提供了2001年起中國地區發生5級以上地震和世界范圍發生7級以上地震的情況(http://www.cea.gov.cn/)。這樣便于學生查詢網站,了解更多更新的地震知識,并從中認識到對結構有影響的強烈地震作用具有短時偶然性。地震的發生提供了檢驗結構的真實抗震性能的機會,課程教學的第一堂課從收集到的震害資料開始,引導學生對地震作用有直觀的認識。如圖1(a)照片是汶川地震的砌體結構典型震害資料, X形裂縫為水平地震作用下的最大主應力超過強度以后的剪切破壞形態,說明是受水平向反復地震作用的影響;從圖1(b)照片可見,鋼筋混凝土框架結構在地震作用下產生很大的水平變形,引起了嚴重的震害。地震是以地面加速度進而以慣性力的往復方式作用在結構上,一般情況下地震作用是以水平向為主,也有豎向的。

圖1 結構震害圖片

隨后布置開放式作業,要求學生自己動手收集有關震害資料,并對地震成災原因、提高房屋抗震能力等加以討論分析。從作業反饋情況來看,學生對地震作用的慣性力特點、導致結構震害的結構強度和變形原因及其據此所提出的抗震措施有較深的認識。教師結合學生作業中所提交的震害圖片資料進行課堂講解,重點放在地震烈度這個概念上,即要合理評價某地區歷史上多次地震的結構震害情況,從而確定其抗震設防烈度,這才是工程抗震所關心的重點,而不僅僅關注某次強烈地震的震級或能量釋放水平。

二、對“小震不壞、大震不倒”抗震設防目標的理解

“小震不壞、大震不倒”是重要的抗震設防原則,學生一般都能掌握,但是理解程度的差異較大,應在教學過程中重點關注。

第一,對烈度和設防烈度的理解。地震烈度是表示某區域地面和各種建筑物受到一次地震影響的平均強弱程度的一個指標,反映了一次地震中某地區內地震動多種因素綜合強度的總平均水平。一次地震震級只有一個,但不同地區的烈度是不一樣的。一般情況下,烈度隨震中距加大而減小,而設防烈度是為了適應抗震設防要求而提出的一個基本概念。通過對歷史上地震影響的綜合分析,采用概率方法預測某地區在未來一定時間內可能發生的最大地震影響,作為衡量建筑抗震設防要求的尺度,設防烈度是指按國家規定的權限批準的。

第二,關于地震作用“大”與“小”的相對意義。地震作用的分布符合極值III型,特點是假設最大的地震烈度是有上限的,這也符合一般的工程常識。根據50年超越概率10%確定設防烈度,或者設計用的中震水平,據此可以推出一年的發生概率為0.21%,即其發生的重現期為475年;相應的按照50年超越概率2%-3%及63.2%確定本地區的大震及小震水平,相應的重現期分別是2 400-1 600年及50年,可見小震的重現期是與房屋的設計年限基本一致的。

學生容易產生疑惑的是,中國規定的是設防烈度,即中震,卻要區分大震與小震進行兩階段的設防,地震作用與其他的結構荷載采用了不同的考慮方式。小震的重現期為50年,地震作用在設計使用期內發生頻度大,要求結構處于彈性階段,以此進行強度、變形驗算,因而是合理的;大震的重現期較長,但其作用強烈,結構一般都進入塑性,如何避免房屋倒塌從而減少人員傷亡至關重要,這強調的是結構應有良好的變形能力,通過結構延性來耗散地震作用。可以用一個簡單的層間剪力—位移示意圖加以說明(如圖2),1-2-3 為彈塑性模型,1-2-4為彈性模型;點1、2和3分別表示小震設計狀態、屈服狀態和極限狀態,點4表示彈性結構的極限狀態,可用點1乘以真實地震作用和設計地震作用之比確定,對于7度地震作用,可取6.3;點3和點2的位移比定義為延性系數,假設圖中的陰影部分面積相等,結構延性系數達到3.0即可滿足大震結構不倒的需求,較單純增加結構的彈性抗震能力要合理,也易于實施。

三、對地震作用反應譜理論的認識

地震作用實質上反映了慣性力的影響,抗震分析應該是動力分析問題。到目前為止抗震分析理論仍以反應譜理論為主,即將動力響應轉為等效的靜力作用加以考慮,如何理解其實質?這無疑是課程理論部分教學的重點。從基本概念來說,地震反應譜指的是單自由度體系在地震地面加速度作用下的結構最大彈性響應與體系自振周期之間的曲線,經過統計、擬合并進行調整處理后,確定一條適合該建筑場地的標準加速度反應譜曲線,乘以質量就可以得到等效的地震作用,這應用了牛頓第二定律的物理概念。峰值調整后的EI Centro及Taft地震記錄、相應的反應譜和規范所采用的設計反應譜如圖3所示,可見反應譜是和結構動力特性、地面地震的特性相關的,轉為設計反應譜,即地震影響系數與自振周期之間的曲線關系后,還和結構阻尼比、場地的卓越周期有關。盡管無法考慮地震動持續時間對結構的影響而存在一定的缺陷,但反應譜理論能緊緊抓住結構抗震中的主要問題,即關注地震作用下的最大響應,多年的工程實踐也驗證了這種相對簡便的方法具有足夠的工程精度,也是至今仍為抗震分析主要方法的根本原因。

絕大多數工程屬于多自由度體系,需要將多自由度體系解耦成多個單自由度,再應用反應譜理論進行分析,利用振型組合法則組合成原結構的最大結構響應。需要強調兩點:一是振型的意義,簡單的說就是振動的形狀,由于各振型具有關于剛度、質量的正交性,振型可以描述成為振動的廣義坐標,將原來耦聯的多自由度體系解耦成多個單自由度體系;二是采用振型組合法則必須考慮各振型之間的耦聯影響,對平動情況一般可以不考慮,用的最多的是平方和開平方的方法,也就是將各振型的最大響應平方后求和再開方,從而得到原結構的最大響應。

反應譜理論也被稱為準動力分析理論,從學生作業、考卷等對此問題理解的反饋情況可見,學生對將動力響應轉為等效的靜力作用的思路需要在課堂教學中反復強調,其中還需要區別結構不同阻尼比、不同場地即卓越周期的影響,即對設計反應譜進行修正的必要性。另外,學生容易忽略底部剪力法適用條件的物理意義,即地震響應以第一振型為主,且第一振型基本呈直線,同時對頂層的附加地震作用、屋頂小突出物的鞭梢效應等容易疏忽,可以通過多次作業并加以講解的方式幫助學生加深印象。此外,課程教學中一般會安排一次海外學者的公共講座,涉及速度和位移譜反應譜理論的進展、時程分析法的應用等,學生通過查閱參考資料結合講座內容提交讀書報告,可以對地震反應譜理論、時程分析在結構分析,尤其是高層和超高層建筑中的應用有較全面的認識。對科研有興趣的學生,可以更快了解最新科研動態。

四、對概念設計、構造措施的認識

地震作用是由于地面運動引起的結構反應而產生的慣性力,其作用點在結構的質量中心。抗震設計包括概念設計、強度驗算和構造措施等三個主要方面。土木工程專業學生一般多擅長計算分析,更容易關注強度驗算。強調抗震概念設計、構造措施,重視工程實踐經驗的總結,旨在有效提高結構的變形能力。

抗震結構體系要求受力明確、傳力途徑合理且傳力路線不間斷,具備必要的抗震承載力、良好的變形能力和消耗地震能量的能力,避免因部分結構或構件破壞而導致整個結構喪失抗震能力或對重力荷載的承載能力。首先,應根據抗震概念設計的要求明確建筑形體的規則性,即建筑平面形狀和立面、豎向剖面的變化不宜過大,這包含了對建筑的平、立面外形尺寸,抗側力構件布置、質量分布,直至承載力分布等諸多因素的綜合要求,規則性體現在平立面、豎向剖面或抗側力體系上,沒有明顯的、實質的不連續或突變,其抗側力構件的平面布置宜規則對稱、側向剛度沿豎向宜均勻變化、豎向抗側力構件的截面尺寸和材料強度宜自下而上逐漸減小、避免側向剛度和承載力突變。其次,加強整體性要求、設立多道防線對結構在強震下的安全是很重要的。這包含了兩個層面的意義,一是整個抗震結構體系由若干個延性較好的分體系組成,并由延性較好的結構構件連接起來協同工作;二是抗震結構體系具有最大可能數量的內部、外部贅余度,保證結構體系在部分構件失效后不致變成可變機構。

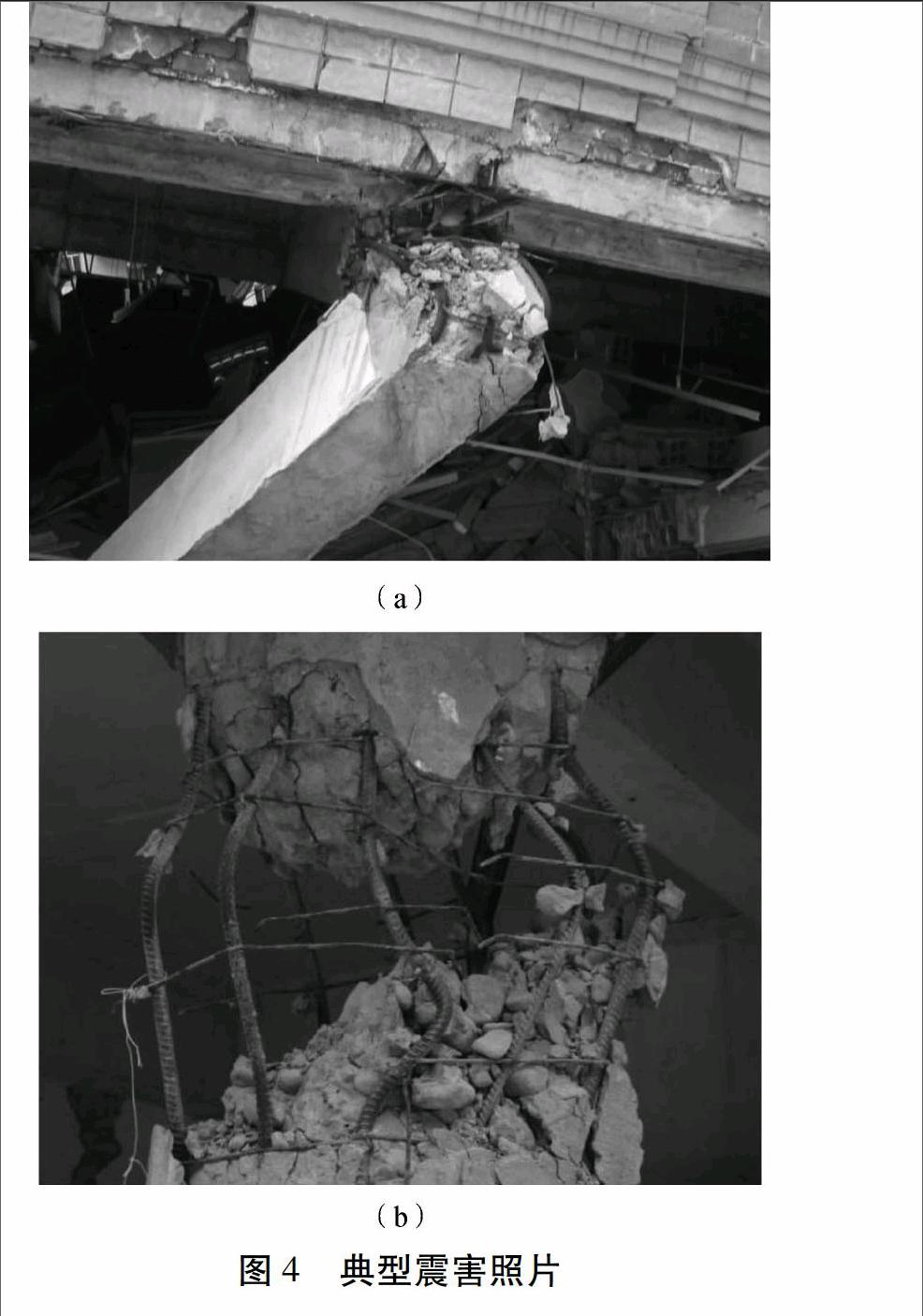

為加深理解,可布置關于鋼筋混凝土及砌體結構概念設計、構造措施的課后作業。總體而言,學生的理解相對比較機械,多限于對條文或文字內容的簡單復述。在課堂教學中,需要結合震害等資料對作業進行講解,例如鋼筋混凝土結構強調的強柱弱梁、強剪弱彎、強節點弱桿件等原則,著眼的就是提高其彈性階段的抗震能力。圖4是汶川地震中的典型震害圖片,反思圖4(a)的震害,可見提高柱抗震能力和在該樓層設置多道抗震防線的重要性,而圖4(b)反映了因柱的強度不足而產生的嚴重震害,可見增加柱抗剪能力、避免柱端產生塑性鉸的必要性。再如,砌體結構的構造柱、圈梁也是從震害中總結出來的構造措施,構造柱、圈梁要求現澆、閉合,可以對砌體墻片產生約束作用,從而增加結構整體性,同時也可以提高墻片的往復變形能力,是除小震強度驗算外的重要抗震概念,出發點也是增加抗倒塌能力。

五、結語

課程教學是教和學的結合。在建筑結構抗震課程教學實踐中,引入直觀的教學資料,重視依據學生的反饋改進課堂教學方法,著眼于從結構的變形能力理解地震的破壞作用和抗震設計要素。本文從地震震害特點、抗震設防原則、地震作用計算和概念設計及構造措施等四個方面對課程的教學要點進行了討論,旨在激發學生的學習熱情、培養學生的學習興趣中取得理想的教學效果。

圖4 典型震害照片

參考文獻:

[1]朱高峰. 中國的工程教育——成績、 問題和對策[J]. 高等工程教育研究, 2007(4): 1-7.

[2]李志義. 高等工程教育改革實踐:思與行 [J]. 高等工程教育研究, 2008(2): 44-47.

[3]朱伯龍,屠成松,許哲明. 工程結構抗震設計原理[M]. 上海:上海科學技術出版社, 1982.

[4]李國強,李杰,蘇小卒.建筑結構抗震設計[M].北京:中國建筑工業出版社,2008.

[5]呂西林,周德源,李思明,等. 建筑結構抗震設計理論與實例[M]. 上海:同濟大學出版社, 2002.

[6]任曉崧. 建設建筑結構抗震精品課程的探索[C]. 第二屆高等教育理工類教學研討會. 2012.