e代駕之憂

張興軍

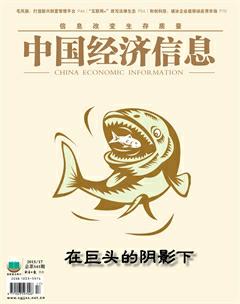

資本所青睞的,均是馬太效應之下的行業龍頭。在代駕市場還沒有培育成熟之前,e代駕需要解決的首要命題就是生存。

在滴滴快的上線代駕服務之前,互聯網代駕市場無疑是一家獨大的格局。號稱占有90%代駕市場的e代駕,經過四輪融資,已經實現了8億美元的估值。

然而,這種格局或將隨著滴滴代駕的到來而有所改變。

低調的王者

使e代駕成為行業龍頭的標志性事件,應該是其與分類信息網站龍頭58同城之間的戰略合作。時間是在2014年10月17日,紐交所上市公司58同城宣布以2000萬美金投資e代駕,根據投資協議,e代駕以2.5億美金的估值向58同城發行7.8%的普通股。與此同時,e代駕的天使輪投資人經緯創投和A輪投資人光速均參與了本次對e代駕的增資。此后,58同城還將自己的代駕業務并入e代駕。

58同城選擇通過e代駕來布局汽車后市場,這客觀上印證的正是e代駕在行業內的價值和先發優勢。要知道,58同城在上市之后對O2O的布局呈現了前所未有的速度和力度,其中“汽車后市場”更是重中之重。業內人士認為,連58同城都“沒做成的生意”被e代駕做成了,這凸顯的是先發優勢和規模優勢。e代駕的相關數據也顯示出,這家在代駕市場早早就開始耕耘的公司所取得的成績:截至2014年10月29日,e代駕業務布局在全國102個城市,日訂單在5萬左右。這一數據被相關行業分析機構解讀為“e代駕已經占據了代駕O2O市場的90%的份額”。2015年,e代駕還榮獲新浪科技“2014年度風云榜年度最佳創業公司”稱號。

包括e代駕和相關分析人士都認為,滴滴快的若想拼下這個市場難上加難,前有e代駕數年的耕耘與布局,意味著后來者的“滴滴快的”需要花費更多的精力和資金。

那么,實際情況果真會如此嗎?

滴滴來襲

滴滴代駕與e代駕之間的慘烈一戰在所難免,這已經毫無疑問。

截至目前,滴滴快的已經完成了快車、出租車、專車、順風車和巴士等服務的基本布局,代駕服務被認為是這家公司在汽車后市場布局的最后一役,沒有理由不一舉拿下。

但考慮到e代駕目前的市場地位,滴滴快的面前的挑戰也不可謂不大。而從戰略上來看,滴滴快的沿用的仍然是其屢試不爽的“燒錢”。

2015年7月28日,滴滴快的如期推出了代駕服務,其平臺負責人付強透露,滴滴代駕的目標是在半年內成為行業第一。雖然付強強調稱并不以某一家公司為目標,但“行業第一”的定位無疑是以e代駕為靶子的。

在滴滴代駕上線發布會上,有幾個“亮點”值得一提。

一個是從6月中旬開始,一個多月的時間里,滴滴快的開放平臺上已經擁有100萬司機注冊登記。最高300萬元的平臺責任險,以及基于大數據而專門為代駕服務開發的調度系統和結伴返程等實惠應用。

具體到戰略上,連續數周的免費,正式開啟了滴滴代駕的攻城之路。

面對滴滴的強攻,e代駕的反應也異常迅速,甚至有些讓業界大跌眼鏡,他們選擇的是正面與滴滴掰手腕,同樣是“免費”。

事實上,早在與58同城達成合作之時,就有媒體問到在代駕市場是否“滴滴快的”的機會更大。e代駕創始人楊家軍當時的回答是“服務不是加一個按鈕插件就行”。在楊家軍看來,滴滴快的更容易介入這個市場是個偽命題,他認為滴滴“找不到合適的代駕司機”。

共贏,真命題還是偽命題?

從專車服務到順風車和代駕等具體垂直服務,所講述的資本故事都是圍繞涵蓋汽車美容裝飾、養護等在內的萬億元體量的“汽車后市場”。

具體到代駕市場,滴滴快的的參照系則是以韓國為例。數據顯示,5000萬人口的韓國目前注冊的代駕司機超過30萬人,每年所創造的產值超過1500億元人民幣。而中國的汽車擁有量已超1.3億,雖然目前代駕司機數量增長迅猛,但市場還遠未飽和。艾瑞咨詢的研究數據也預測,未來5年國內代駕市場產值高達500億元。

與巨大的市場潛力相對比的是國內代駕業務發展的起步階段,而且只是以酒后代駕為主。目前國內的傳統代駕市場主要為傳統線下零散的中小型代駕公司或私人代駕,價格、服務、安全缺乏統一標準,資源使用效率極低。

很多人認為,滴滴代駕的介入會做大這個市場。因為滴滴在“互聯網+交通”領域的深度耕耘,其高調進軍代駕服務會讓資本和媒體進一步聚焦這一領域,有助于迅速做大整個市場。但是,e代駕似乎并不這么認為,從其最近的公關戰略中,都能看出其對滴滴代駕的“敵意”。

部分公關特征非常明顯的文章稱,e代駕的王者地位難以撼動。例如,e代駕過去四五年的耕耘和沉淀,D輪融資1億美元之后的不差錢,以明星代言為代表的立體化傳播體系,以及林林總總的產品創新和服務,將是后來者滴滴代駕難以逾越的屏障。

但也有觀點認為,應對滴滴快的進入代駕市場這一點,e代駕顯得過于慌亂和激進。在一篇名為《e代駕的三個錯誤》的文章中,作者認為,e代駕選擇在一線城市借助電視、戶外廣告來怒刷存在感,和財大氣粗的滴滴快的對拼補貼,這無疑是以己之短對敵之長。

網上有一個段子這樣形容e代駕的邏輯:面對滴滴這樣的對手,就要用燒錢去應對燒錢,用補貼防御補貼,玩命地驕縱代駕司機和消費者,這樣,即使拼不過滴滴,至少能死得慘烈一點。

相信e代駕創始人楊家軍一定不會認同這種悲觀的預期。滴滴代駕和e代駕的戰爭才剛剛開始,究竟鹿死誰手還需要好一番較量。

一般認為,e代駕的敵人不是滴滴快的,而是其背后的靠山和金主。不論是騰訊和阿里巴巴,還是新晉加入的中投等資方,都將力推滴滴代駕在最短的時間內成為行業第一。

而另一個值得擔憂的是,如果滴滴代駕能夠短時間內就成為行業的中堅力量,就會極大程度地撼動e代駕的地位,更需擔憂的是,資本所青睞的,均是馬太效應之下的龍頭。在代駕市場還沒有培育成熟之前,e代駕需要解決的首要命題就是生存。endprint